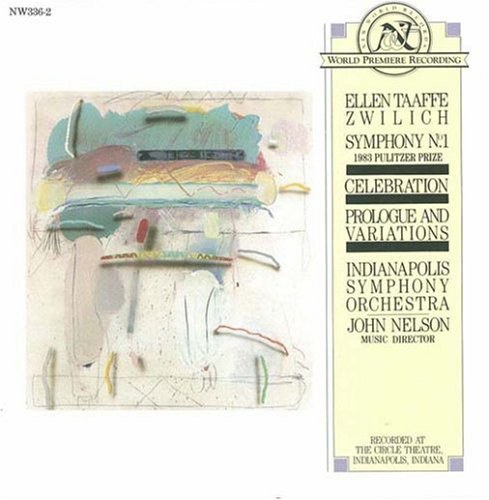

Ellen Taaffe Zwilich was born in Miami, Florida, on April 30, 1939. She learned to play piano, trumpet, and violin, her principal instrument, which she studied with Richard Burgin and Ivan Galamian. She later studied music at Florida State University, where she came into contact with Ernst von Dohnanyi, the great Hungarian pianist of the old European school; and she took degrees at Juilliard, where her principal composition teachers were Elliott Carter and Roger Sessions.

Pierre Boulez introduced her Symposium (1973) with the Juilliard Orchestra, but her String Quartet 1974, which had its conspicuously successful premiere at the ISCM World Music Days in Boston in 1976, probably launched her reputation. Since then she has produced solo works, chamber music of numerous kinds, and music for orchestra. In 1983 she won the Pulitzer Prize for her Symphony No. 1 (Three Movements for Orchestra); she was the first woman to win the Pulitzer Prize in music.

Prologue and Variations for string orchestra was commissioned by the Chattanooga Symphony, which gave the first performance under Richard Cormier on April 10, 1984. In her remarks on this piece, the composer also spoke of her wish to celebrate "the special sonorities, character, and expressiveness of the string orchestra"; qualities her extensive experience as a violinist taught her well.

Celebration for orchestra is an overture commissioned by the Indianapolis Symphony on the occasion of the inaugural concerts in its new home, the Circle Theatre; John Nelson led the premiere on October 12, 1984. About this work Ms. Zwilich wrote: "In writing this work I was motivated by three complementary goals. First, I wanted to celebrate a joyous and historic occasion with all its inspiring symbolism of beginning and renewal. My second goal was to write a kind of "toccata" or test-piece for the new Circle Theatre. Like an eighteenth-century organ toccata, Celebration for orchestra offers a wide variety of sounds, in this case from very soft to very loud (and many shades in between), and from very low to very high, and from legato to staccato. Finally I wanted to celebrate the orchestra itself, which is, after all, the centerpiece of the occasion."