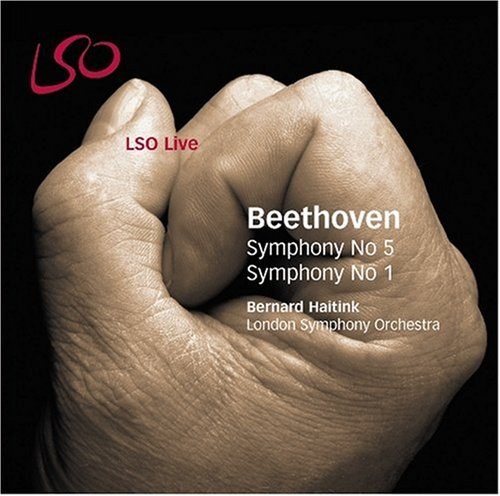

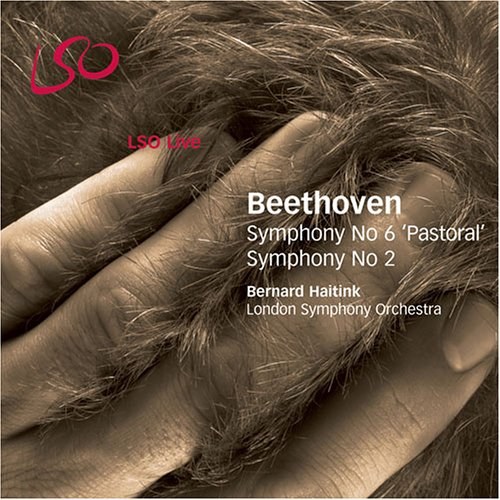

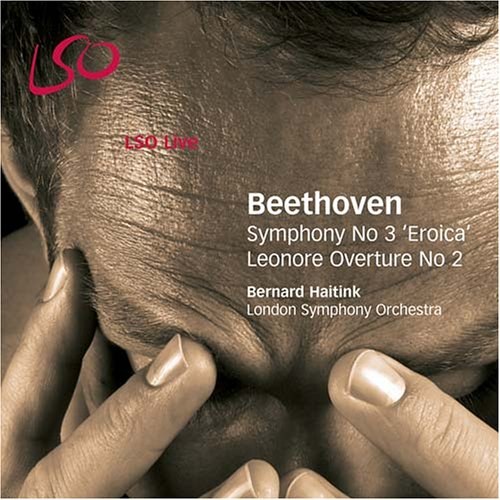

海廷克指挥伦敦交响乐团:贝多芬第一交响曲 第五交响曲 豆瓣

路德维希·凡·贝多芬 Ludwig van Beethoven

/

海丁克 Bernard Haitink

…

类型:

古典

发布日期 2006年10月2日

出版发行:

Lso Live