● 专辑介绍

钢琴家拉赫玛尼诺夫(1873~1943)一直有个不可动摇的信念:音乐架构要具有说服力。他相信在每一部作品(包括他自己的作品)之中,都会出现音乐与情绪巅峰的一个“极点”。这个点可能出现在作品结束前一刻,或是出现在乐曲中间,但无论时机为何,演奏者都必须以赛跑者冲过终点线的冲刺精神,来表现出这个“极点”。

【C小调第二钢琴协奏曲】

Piano Concerto No.2 in c Minor,Opus 18

拉赫玛尼诺夫的《第一悲怆交响曲》于1897年首演,由醉酒的亚历山大·格拉祖诺夫(Alexander Glazunov)指挥,结局犹如灾难,并招致乐评家的严厉批判。拉赫玛尼诺夫自此抑郁寡欢,其后三年都无法创作任何乐曲。就在他绝望之际,朋友带他去看达尔(Nikolai Dahl)医生——一位催专家及业余音乐家。在医生的努力下,终于重建拉赫玛尼诺夫的自信心及创作冲动,于是在1900年的夏天,拉赫玛尼诺夫开始创作这首《C小调钢琴协奏曲》,此曲后来成为他最受人欢迎的作品。

此曲的第二及第三乐章,完成于1900年年底,拉赫玛尼诺夫本人在当年12月在莫斯科曾演奏这两个乐章,受到演出成功的激励,他在次年春天又加入了第一乐章。全曲正式首演在1901年11月9日,拉赫玛尼诺夫将此曲题献给达尔医生。此曲表现出从阴沉的自省走向凯旋式的庆祝,相当程度地反映出作曲家本身走出阴郁的心路历程。第一乐章由钢琴弹出八个森冷的和弦,之后很巧妙地在第一乐章严峻的主要主题与激动的降E大调第二主题之间,利用与两个主题都相关的重复音符动机,来蓄积表现张力。

“浪漫”一词虽已是陈腔滥调,但确实是唯一可用来形容田园风E大调第二乐章的字眼。由加弱音的弦乐伴奏,钢琴唱出精致的阿拉贝斯克旋律,长笛及单簧管编织充满渴望与微弱热情的悠长旋律。拉赫玛尼诺夫以狂想曲式的自由来处理主题意念,创造出充满幻想的高潮,但却又以宁静美丽的终曲作结。第三乐章中,无论是钢琴或管弦乐的编曲,都生动而充满活力,和柴可夫斯基最精彩的作品不相上下,但只有拉赫玛尼诺夫能构想出这一乐章著名的第二主题——带有“东方”色彩的素材,后来改编为《满月下空荡荡的臂弯》(Full Moon and Empty Arms)一曲,非常流行。第三乐章从开头激动的乐风,并以迅雷不及掩耳的C大调,将c小调的气氛一扫而空。

【交响诗“死之岛”】

'Isle of the Dead' Opus 29

1909年,毕克林 ARNOLD BÖCKLIN(1827-1901)的这幅名画"死之岛"燃起了拉赫玛尼诺夫创作同名曲的念头.

"Isle of the Dead"是毕克林最受争议也最精彩的油画作品。他是一位对死亡眷恋颇深的画家;其大部份的绘画作品都围绕着死亡为主题。光是死之岛这幅画,由1880年起他就总共画过五幅(每一幅的细节都稍有修改)。在这幅作品中象征主义得以充分表达。毕克林从大自然中精心挑选物象加以组合,创造出奇特的氛围。死之岛峭壁林立,阴森可怖,只有一船可达,白衣的死神静立于船首,把新鬼渡往不归之地。从而引发观者对死亡的思考。

此画是描绘希腊传说中渡神夏隆(Charon)渡送亡灵越过冥河Styx前往地府Hades──一个满布岩石和柏树的小岛等情景的一幅画。 画中云层低沉、阴暗的天空,层叠笼照在郁青色的海面上;一座孤立的岛屿,突兀地耸立海中。岛的四周遍布岩石峭壁,中央植有高耸入云的柏树。 岛的右面岩壁上,雕刻着上下两列的停尸岩洞(类似中世纪教堂地下幕场的穴洞)。 海面上一叶孤舟,正放了桨任其慢慢漂进孤岛正中央柏树阴郁的狭小港湾。 小舟上停放一具棺木,渡神夏隆全身闪白,佝偻着身驱立于舟上,在晦暗的空间中闪现出画面的焦点。

曾有这样的说法:闪白矗立的夏隆是男性的象征,而柏树幽暗的狭小港湾则是女性的象征;代表浸渍子宫的海水,亦代表了孕育万物的生命之源; 而柏树自古来即为死之象征,亦是建造十字架复活的原料。夏隆引领着亡魂,在宇宙开天辟地的混沌中,进入死之岛阴郁的港湾。 如此死与生,在这亦始亦终的死之岛,完成了它交替循回的过程。这是毕克林──这位画家对生命与死亡提出的概念。

拉赫玛尼诺夫的这首“死之岛”,是以交响诗的形式写成的。乐曲一开始,定音鼓与低音提琴低沉地宣示远方渐近的夏隆、亡魂及孤舟。大提琴声部开始以节奏和固定的音形提示夏隆一阵阵划桨的动作──这也是贯穿全曲的节奏动态。随着夏隆的接近,划桨伴随的节奏、搅动海水的韵律愈来愈强。你可以想象在黑夜的海面上,某种神秘的仪式,随着渐近的桨声,就快开始了。当朦胧的黑夜中,巨石嶙峋的孤岛在望时,舟上的亡魂有着怎样的心情呢?它回首望向海面另一头快消逝的人世之光,想起生命的种种喜乐、痛苦,再望向进发中晦暗的死亡之岛,心中两种力量在纠缠着、搏斗着;乐曲这时进入了一个高潮。随着夏隆无情划动的双桨,亡魂忆起前世回忆的种种。晃动着的黝黑海水,穿闪白衣服的夏隆、以及那一去不回的死亡之岛啊,你们如何知道我对生之悬念呵!乐曲借用了教会调式圣歌主题“神怒之日(Dies Irae)”,混合在划桨的节奏中、或在下行的旋律里。在不断而起的冲突中,夏隆那一阵阵稳定的划桨声又出现了。随着起伏的水声,伴和神怒之日的下行主题,乐曲在缓慢行进中渐行渐远,直至消逝。(摘自《最后的浪漫派》,作者:韩定中)

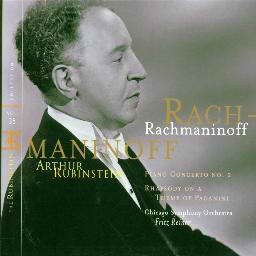

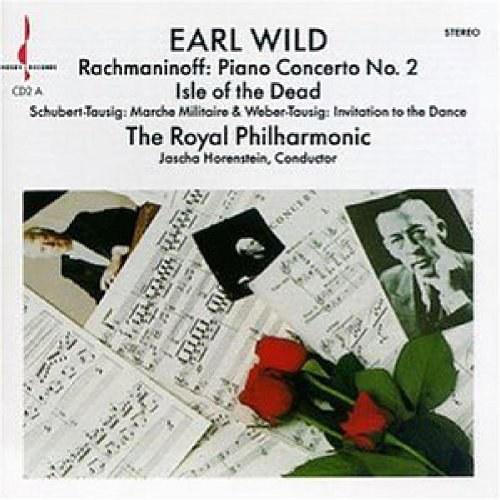

这张专辑可说是Chesky创业代表作。母带录制由最具传奇性录音师Ken Wilkinson及制作人Charles Gerhardt所主导的梦幻团队掌控,这组担纲起早期Chesky绝大多数的古典大碟录音的优秀团队,早在60年代,便以掌舵伦敦古典大厂Decca而闻名。为什么这张专辑在过了20年后来聆赏,仍显得极为独特及突出呢?在当今以数字录音为主导的技术层次,即使我们从它当时模拟录音母带上听到的微细嘶声,这张专辑依然保有了我听过最丰沛的弦乐音色,饱满且圆润,音场硕大,深沉又宽阔。 再听其中的钢琴声,传奇大师怀尔德(Earl Wild)的魔力指尖,在琴键上漫游出丰润强力的声响。

厄尔·怀尔德和拉赫玛尼诺夫互相认识,交情甚好。怀尔德承认,拉赫玛尼诺夫是影响他最深的钢琴家,他永远不会忘记拉氏作品的的独特音色、他的造句以及速度;不过,给他印象最深的,是拉氏音乐的歌唱性。怀尔德自认他的演奏里也已经具备了这种歌唱性。“美丽”与“刺激”两个词语,可以用来形容怀尔德与霍恩斯坦/皇家爱乐乐团的这首拉氏钢协作品的特点。戏剧性的火力熊熊燃烧,热血沸腾,抒情片段充满诗意而不沉溺。不单钢琴演奏出色,就是指挥和乐队亦有最优秀的表现,绝对可以肯定是留声机史上最超卓的拉氏钢协作品之一。

乐队的层次和排列另人叹为观止。不但是天碟级录音,更是演绎的经典之作。Earl Wild的浪曼手法把这首钢琴协奏曲演活了,Horenstein和皇家爱乐的配搭亦是天衣无缝,构成一首动人心弦的佳作。——《CD天书&CD圣经》