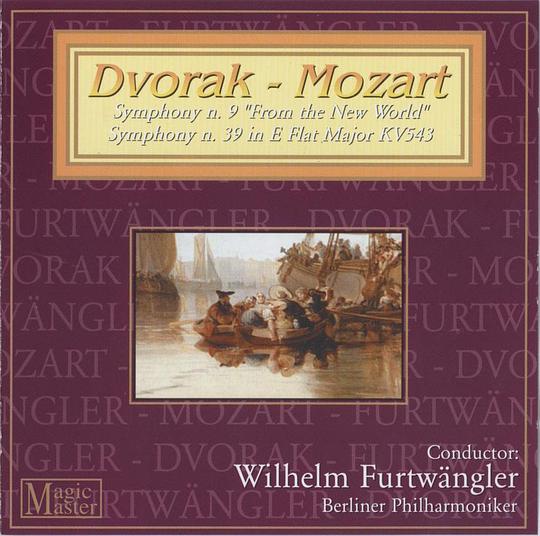

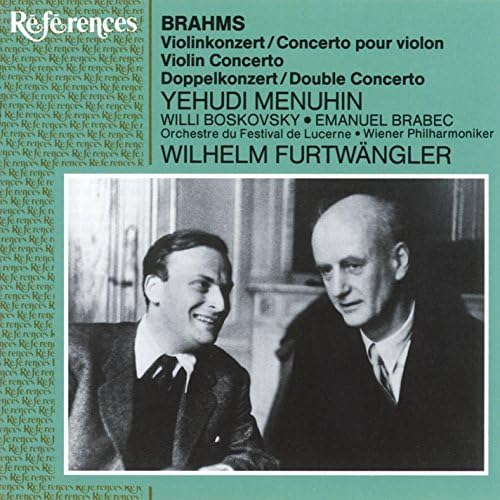

富特文格勒:德沃夏克第九交响曲/莫扎特第39交响曲 豆瓣

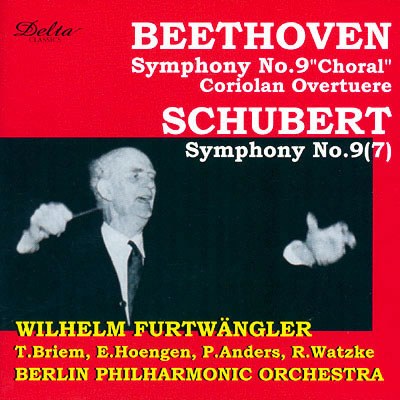

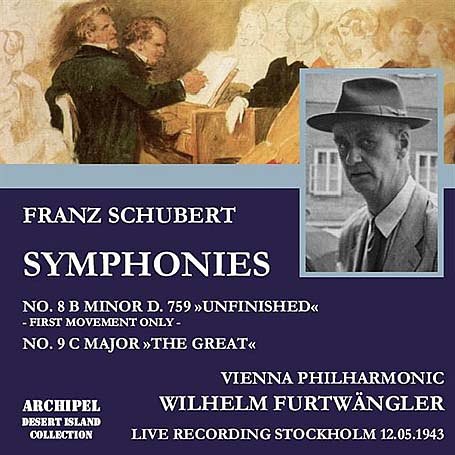

Wilhelm Furtwängler

/

Berliner Philharmoniker Orchestra

发布日期 1998年11月18日

出版发行:

Magic Master

实际为Oswald Kabasta1944年指挥慕尼黑爱乐乐团演奏

:德沃夏克第九交响曲

:德沃夏克第九交响曲