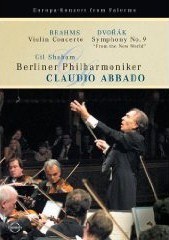

穆洛娃/阿巴多:勃拉姆斯小提琴协奏曲 豆瓣

8.4 (5 个评分)

Viktoria Mullova

/

Berliner Philharmoniker

…

类型:

古典

发布日期 1995年1月17日

出版发行:

Polygram Records

A CD offering less than 40 minutes of music these days is very short measure, but Mullova's is a commanding performance, pure and true throughout, made the more compelling by the spontaneous expressiveness that goes with a live performance. Her admirers need not hesitate, for with one minor reservation the recording is first-rate, and Abbado and the Berlin Philharmonic here match the Brahmsian achievement of their DG symphony cycle.

The surprise is that the recording, made at a concert in Japan in January 1992, has taken so long to arrive. Maybe they were waiting for a coupling, but in any case this is a one-off recording, supervised not by Philips's own engineers but by those at NHK, Japan. The reservation I mentioned is that though the sound in generally warm, well-balanced and well-detailed with a pleasant hall-atmosphere, the prominent placing of the timpani means that the many tremolos in the outer movements, notable at first, tend to cloud the texture. The effect is distracting enough to bring home afresh just how many such tremolos there are. Happily, the audience is extremely quiet, except in the brief gap between slow movement and finale.

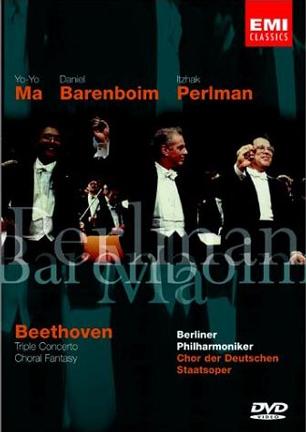

The first obvious comparison is with Itzhak Perlman's live Berlin recording for EMI with Barenboim conducting this same orchestra. That was made two months after the present one but in the Schauspielhaus, Berlin with a sound-balance typical of Perlman's recordings, with the solo violin in close-up set against full-bodied orchestral sound. The immediate impact of the bravura double-stopping passages is obviously greater, but Mullova consistently compensates in the extra dynamic range that she can convey, with the many reflective passages in the first movement as well as the central Adagio given a rapt intensity. The combination of purity and warmth go with a clear purposefulness, heightened by the degree of freedom Mullova allows herself in linking the different sections of each movement. Similarly, instead of storming through the thorny technical problems of the Joachim cadenza (curiously not identified in the booklet), she again allows herself a degree of elbow-room, giving it more than usual the feeling of a spontaneous improvisation, culminating in an exceptionally sweet and pure account of the coda, bringing the most inward meditation of all.

The violin entry in the Adagio is then open and songful, with full meditative intensity reserved for later in the movement. The clarity of Mullova's articulation in the finale is phenomenal, the bravura most compelling. . . . Mullova's new disc makes an excellent recommendation . . . .

-- Edward Greenfield, Gramophone [11/1994]

The surprise is that the recording, made at a concert in Japan in January 1992, has taken so long to arrive. Maybe they were waiting for a coupling, but in any case this is a one-off recording, supervised not by Philips's own engineers but by those at NHK, Japan. The reservation I mentioned is that though the sound in generally warm, well-balanced and well-detailed with a pleasant hall-atmosphere, the prominent placing of the timpani means that the many tremolos in the outer movements, notable at first, tend to cloud the texture. The effect is distracting enough to bring home afresh just how many such tremolos there are. Happily, the audience is extremely quiet, except in the brief gap between slow movement and finale.

The first obvious comparison is with Itzhak Perlman's live Berlin recording for EMI with Barenboim conducting this same orchestra. That was made two months after the present one but in the Schauspielhaus, Berlin with a sound-balance typical of Perlman's recordings, with the solo violin in close-up set against full-bodied orchestral sound. The immediate impact of the bravura double-stopping passages is obviously greater, but Mullova consistently compensates in the extra dynamic range that she can convey, with the many reflective passages in the first movement as well as the central Adagio given a rapt intensity. The combination of purity and warmth go with a clear purposefulness, heightened by the degree of freedom Mullova allows herself in linking the different sections of each movement. Similarly, instead of storming through the thorny technical problems of the Joachim cadenza (curiously not identified in the booklet), she again allows herself a degree of elbow-room, giving it more than usual the feeling of a spontaneous improvisation, culminating in an exceptionally sweet and pure account of the coda, bringing the most inward meditation of all.

The violin entry in the Adagio is then open and songful, with full meditative intensity reserved for later in the movement. The clarity of Mullova's articulation in the finale is phenomenal, the bravura most compelling. . . . Mullova's new disc makes an excellent recommendation . . . .

-- Edward Greenfield, Gramophone [11/1994]