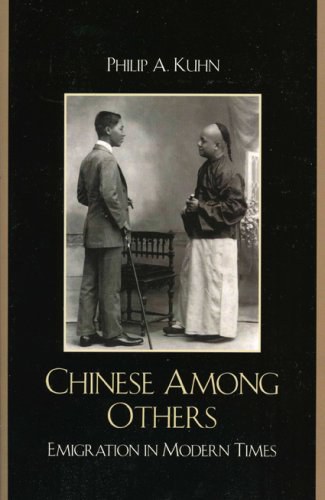

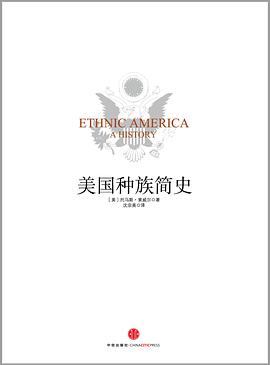

In this book, distinguished historian Philip A. Kuhn tells the remarkable five-century story of Chinese emigration as an integral part of China's modern history. Although emigration has a much longer past, its "modern" phase dates from the sixteenth century, when European colonialists began to collaborate with Chinese emigrants to develop a worldwide trading system. The author explores both internal and external migration, complementary parts of a far-reaching process of adaptation that enabled Chinese families to deal with their changing social environments. Skills and institutions developed in the course of internal migration were creatively modified to serve the needs of emigrants in foreign lands.

As emigrants, Chinese inevitably found themselves "among others." The various human ecologies in which they lived have faced Chinese settlers with a diversity of challenges and opportunities in the colonial and postcolonial states of Southeast Asia, in the settler societies of the Americas and Australasia, and in Europe. Kuhn traces their experiences worldwide alongside those of the "others" among whom they settled: the colonial elites, indigenous peoples, and rival immigrant groups that have profited from their Chinese minorities but also have envied, feared, and sometimes persecuted them. A rich selection of primary sources allows these protagonists a personal voice to express their hopes, sorrows, and worldviews.

The post-Mao era offers emigrants new opportunities to leverage their expatriate status to do business with a Chinese nation eager for their investments, donations, and technologies. The resulting "new migration," the author argues, is but the latest phase of a centuries-old process by which Chinese have sought livelihoods away from home.