中國

上学记 豆瓣 Goodreads

9.0 (47 个评分)

作者:

何兆武(口述)

/

文靖

生活·读书·新知三联书店

2008

- 9

历史的吊诡往往让人哭笑不得。在一个时代巨变,政局动荡,外族入侵,战火频仍,物质生活极其匮乏,连生命安全都不能保证的环境里,从小学至中学,至大学,少年和青年时代的何兆武所感受到的,非但不是恐慌、忧虑、不安,恰恰相反,是幸福。而在今天的学校里,在一个安定、富足、物质条件极大提高的环境中,莘莘学子们恐怕很难体会到幸福的感觉。当代学校教育的失败,早已不是新鲜话题。学校教育的目的到底是什么,政治和教育之间,教育和社会之间,应该建立一种什么样的关系,何兆武通过他的回忆,向我们提出了一系列的追问,促使我们再度面对国民教育这个无比重大的话题。当然,这本书的价值远远不止是对教育的追问,它所触发的感受和思考,必将发生长期的影响和讨论。

口述历史是近年来的一个热点,薄薄的一册《上学记》更是2006年读书界的一个亮点。超然与淡定让年逾八十的何先生获得了一种“随心所欲不逾矩”的自由,这份自由让几乎见证了整个中国二十世纪历史的他在追忆过去的时候,充分地保持了一个历史学家的本真与哲学家的睿智。可以说,《上学记》是上个世纪前半叶中国历史的一页剪影,可其中又缠绕着口述者对后半叶历史的深切反思。其中个别的记忆或有偏差,但是并不影响何先生对于过去那个时代整体精神的准确理解和表达。追求自由却拒绝虚无,捍卫真实却并不偏执,追忆过去并不造神和美化,反思现实又烙印着历史的启示,何先生的为人、为学都令人钦敬。

口述历史是近年来的一个热点,薄薄的一册《上学记》更是2006年读书界的一个亮点。超然与淡定让年逾八十的何先生获得了一种“随心所欲不逾矩”的自由,这份自由让几乎见证了整个中国二十世纪历史的他在追忆过去的时候,充分地保持了一个历史学家的本真与哲学家的睿智。可以说,《上学记》是上个世纪前半叶中国历史的一页剪影,可其中又缠绕着口述者对后半叶历史的深切反思。其中个别的记忆或有偏差,但是并不影响何先生对于过去那个时代整体精神的准确理解和表达。追求自由却拒绝虚无,捍卫真实却并不偏执,追忆过去并不造神和美化,反思现实又烙印着历史的启示,何先生的为人、为学都令人钦敬。

危机中的中国知识分子 豆瓣

作者:

张灏

译者:

王跃

/

高力克

…

新星出版社

2006

- 2

这是一部关于早期中国知识分子的四个领袖人物——康有为、谭嗣同、章炳麟、刘师培的研究论著。我的注意力放在19世纪90年代初到1911年这一时期他们的思想发展上,并以此作为探索“转变时期”(1890—1911)思想变迁的门径。我之所以选择这四个人物,在一定程度上是由于他们都在此时期以不同方式扮演了思想界的主要角色。更为重要的是,他们的世界观反映了以往4缺乏研究的这一时期十分重要的思想风貌。我相信,一并分析他们四人的世界观,可以使我们从一个新的视野来审视他们的思想和时代。然而,这种分析要求我们离开某些现有文献中居主导地位的课题和方法。下面开始的这些讨论将助于正确地表述我的研究。

说理 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

陈嘉映

华夏出版社

2011

- 5

本书是著名哲学家陈嘉映教授集四十年从事哲学思考与研究形成的最重要的哲学专著。全书共分九章,以语言分析哲学的方法论述了相关的全部哲学命题,各章包括“哲学之为穷理”,“哲学为什么关注语言”,“哲学语法”,“论理词与论理”,“感知与语言分析”,“亲知与观念”,“看法与论证”,“普遍性:同与通”,“事情本身与事实”等。现代语言分析哲学源出自英国经验主义传统,以分析语言与意义的关系达至问道穷理的目的。陈嘉映教授初入以德国理性主义传统下海德格尔研究入手,从而将西方二十世纪现象学潮流与分析哲学的深入研究紧密无间地结合为一体,形成了自己相对独立的学说体系。该书作者首先以“哲学何为”入手,说“哲学大致就是穷理”:“从一个道理追向另一个道理,谓之穷理。所谓哲学,大致就是穷理”。而穷理,在陈嘉映教授看来,就是一个在一定的哲学语法下对感知和语言进行分析的过程。这一分析在其发展中必会涉及亲身感知与观念形成的问题,进而,陈嘉映教授又探讨这一体系在论证等重大哲学命题。本书论证之深度和论理之严谨使其成为国内近三十年来少见之重要哲学著述,必将引起国内外学界的广泛注意和关注。

叫魂 豆瓣 豆瓣 谷歌图书

Soulstealers: The Chinese Sorcery Scare of 1768

8.7 (62 个评分)

作者:

[美国] 孔飞力

译者:

陈兼

/

刘昶

上海三联书店

1999

- 1

本书所讲述的是一个关于“盛世妖术”的故事。在中国的千年帝制时代,乾隆皇帝可谓是空前绝后的一人。他建立并巩固起来的大清帝国达到了权力与威望的顶端。然而整个大清的政治与社会生活却被一股名为“叫魂”的妖术之天错地暗。在1768年由春天到秋天的那几个月里,这股妖风竟然冲击了半个中国,百性为之惶恐,官员为之奔命,连乾隆也为之寝食难安。作者细致入微的描写令人颤栗,他生动地再现了各省的恐慌是如何演变成一场全国性的除妖运动。

本书也表现出了一种更为宏大的学术视野,在构建以“叫魂”案为中心的“大叙事”的过程中,在方法论的层次上将社会史、文化史、政治史、经济史、区域分析、官僚科层制度分析以及心理分析等研究方法结合在一起。本书可作为学生必读参考书。

本书也表现出了一种更为宏大的学术视野,在构建以“叫魂”案为中心的“大叙事”的过程中,在方法论的层次上将社会史、文化史、政治史、经济史、区域分析、官僚科层制度分析以及心理分析等研究方法结合在一起。本书可作为学生必读参考书。

禅心剑气相思骨 豆瓣

作者:

徐晋如

广西师范大学出版社

2009

召唤重生

——《禅心剑气相思骨——中国诗词的道与法》代序

秦鸿

“作为高等院校恢复诗词写作课程后的第一部专业教程,徐晋如《大学诗词写作教程》一著于诗理诗法抉发精微之外,尤重独立高贵人格之树立,对二十一世纪初轰轰烈烈的国学复兴运动的推动功不可没。”

“尽管当时的有识之士作出了挽救的努力,一些高校的中文系甚至还开设了选修课程(现存唯一的教材:国家图书馆,ISBN978-7-5633-6688-0,徐晋如),随著汉语的进一步演变以及与其他语种的交融,到了二十一世纪末,掌握这门技艺的人数已经寥若残星,诗词终于被评为世界非物质文化遗产。”

“作为独立思想家的徐晋如,其思想的演变大致可分为前后二期。如果说《人苏世——北大第一保守派思想文录》代表了第一期,那么《大学诗词写作教程》则可被视为前后二期的分水岭。”

数个世纪之后的学者们或许会对这本《大学诗词写作教程》作出如上这番“历史的辉格解释”(the whig interpretation of history),前提是这本小书的发行量大到足以产生一定影响。而这目前正在令晋如头疼:高校往往只使用本校出版的教材,一些教师只能悄然收起对该书的渴慕,自己埋头另编一本。

但对于那些高校课堂外的爱好者来说,该书的正式出版毕竟可以算得上是一个福音:虽然它没有挤进书店的书架,却可以在当当网等不止一处通过邮购获得。回想四分之一世纪前我尝试著学写诗词的时候,所能找到的入门书只有这么几本:王力《诗词格律》,刘坡公《学诗百法》、《学词百法》,《白香词谱笺》——它们给予初学者的一切,还仅仅是技术层面的。

如果仅仅是解决诗词技术入门的问题,过去时代的任何一位塾师都可以轻松胜任。晋如的这些文字,用他自己的话来说,“是在我最绝望的时候完成的,完成它却使得我重新寻找到希望。”一本诗词写作教程的写作可以让作者自己脱胎换骨藉以悟道,其内在的力量是毋庸置疑的。当它摊在我的案头时,仍然可以强烈地感受到文字深处充盈著的血性,而这种血性,冷静的思想家们是无从流露的。如果从我以往的阅读中寻找似曾相识的经验,晚年熊十力的文字焕发著同样迷人的色彩,尽管这可能危及思想的客观性、导致一定程度不宽容。

整本教程即使在讲述格律和写作技巧的章节都贯穿了这股血性,而该书第一编总论的三章更是它最为集中的体现。在驳斥了一贯占据主流地位的“采诗说”、事实上否定了诗歌源自民间之后,晋如揭橥了《诗经》这一传统诗歌源头的贵族身份,从而为真诗人抒发真性情树立了一个标杆。诗人杨启宇对此的概括是“明确揭示忧患意识、悲悯情怀乃诗人之灵魂,中华诗词是以士大夫为传承体之精英文化”——诗歌合由诗人作,舍诗人无以言诗。这本该成为常识的,却长期被有意无意地忽视了。所以普通读者视线所及,当代诗词呈现给他们的主要面目,是声嘶力竭的现代应制,以及奄奄一息的仿古赝品。

从另外一个角度来看,采诗说称为合法理论的深层基础其实是“卑贱者最聪明、高贵者最愚蠢”这一论断,它竭力贬低的高贵却是偷换了概念的。晋如在教程中所标举的高贵,我以为最准确的定义当是“独立之精神、自由之思想”。而上述论断则通过持续不断的强制灌输,扭曲了几乎整个大陆汉语人群的思维。循著高贵等于统治阶级、传统即统治阶级愚民的工具这一思路,一切可能体现传统的文化产物都荡然无存,除了统治手段本身。当我们得悉人民大学国学院新风雅诗社成立,《文心雕龙》学会会长、国学院副院长袁济喜教授把“能认写繁体字,具备古典诗词写作能力”作为对诗社社员的期望之一提出时,我们在承认其务实之际,也对文化传统断裂得如此彻底感到深切的悲哀。

而诗词是怎样从中国文学史的主流地位淡出的,这个问题至今似乎还没有充分的研究,甚至被有意无意地回避了。上个世纪之初,当举国被“革千年沉痼之积弊,新四海臣民之视听,驱天下人士使各奋其精神才力,咸出于有用之途”(《时报》1905年9月7日)的呐喊震撼时,救亡是如此迫切,以至于似乎一切传统都成为它的障碍。由此导致的科举废止,并不需要对诗词的当代命运负责——如果提出这样的要求,无异于要求汉语的演化过程本身负责,而我们恰恰知道,诗词的语言从来就没有和通行的语言等同过,无论是口语,还是书面用语。诗词的语言有其自身的内在逻辑,一如晋如在教程中所述。诗词的当代命运受制于强有力的外部力量则是毫无疑问的——即使新文化运动的主将们也会将诗词作为自己的创作手段或者创作手段之一,就足以说明诗词并没有因新文化运动而受到有效的扼制。诗词作品一家独大才是造成诗词目前状态的真正罪魁。即使思想解放到今天,割裂的传统仍然没有能够接续——接续的愿望是不现实的,因为它假设传统还没有被从根部砍斫断,假设土壤还没有被盐碱化,换句话说,假设民族精神还没有遭到摧毁。实际的需要是从土壤开始重建,同时摧毁压在这块土壤上的庞大而沉重的丑陋建筑。晋如寄予这本教程的,正是布道般的重生的召唤。这是迄今为止所有诗词写作入门书当中唯一的一本。如果说还有什么缺憾的话,那就是它指引的是已经具备一定的独立思考能力的大学生,我们还缺少一本面向更为年轻的读者群的教程,而这个群落的人数正在急剧扩充。

让诗词回归为人格完善的手段,这是我所理解的晋如。从讲台出发,晋如开始身体力行他所倡导的现代诗教。

(作者秦鸿,字子云,号军持、雪泥斋主。当代最杰出的词人。有《雪泥词》。上文系给本书第一版《大学诗词写作教程》所作的书评。)

——《禅心剑气相思骨——中国诗词的道与法》代序

秦鸿

“作为高等院校恢复诗词写作课程后的第一部专业教程,徐晋如《大学诗词写作教程》一著于诗理诗法抉发精微之外,尤重独立高贵人格之树立,对二十一世纪初轰轰烈烈的国学复兴运动的推动功不可没。”

“尽管当时的有识之士作出了挽救的努力,一些高校的中文系甚至还开设了选修课程(现存唯一的教材:国家图书馆,ISBN978-7-5633-6688-0,徐晋如),随著汉语的进一步演变以及与其他语种的交融,到了二十一世纪末,掌握这门技艺的人数已经寥若残星,诗词终于被评为世界非物质文化遗产。”

“作为独立思想家的徐晋如,其思想的演变大致可分为前后二期。如果说《人苏世——北大第一保守派思想文录》代表了第一期,那么《大学诗词写作教程》则可被视为前后二期的分水岭。”

数个世纪之后的学者们或许会对这本《大学诗词写作教程》作出如上这番“历史的辉格解释”(the whig interpretation of history),前提是这本小书的发行量大到足以产生一定影响。而这目前正在令晋如头疼:高校往往只使用本校出版的教材,一些教师只能悄然收起对该书的渴慕,自己埋头另编一本。

但对于那些高校课堂外的爱好者来说,该书的正式出版毕竟可以算得上是一个福音:虽然它没有挤进书店的书架,却可以在当当网等不止一处通过邮购获得。回想四分之一世纪前我尝试著学写诗词的时候,所能找到的入门书只有这么几本:王力《诗词格律》,刘坡公《学诗百法》、《学词百法》,《白香词谱笺》——它们给予初学者的一切,还仅仅是技术层面的。

如果仅仅是解决诗词技术入门的问题,过去时代的任何一位塾师都可以轻松胜任。晋如的这些文字,用他自己的话来说,“是在我最绝望的时候完成的,完成它却使得我重新寻找到希望。”一本诗词写作教程的写作可以让作者自己脱胎换骨藉以悟道,其内在的力量是毋庸置疑的。当它摊在我的案头时,仍然可以强烈地感受到文字深处充盈著的血性,而这种血性,冷静的思想家们是无从流露的。如果从我以往的阅读中寻找似曾相识的经验,晚年熊十力的文字焕发著同样迷人的色彩,尽管这可能危及思想的客观性、导致一定程度不宽容。

整本教程即使在讲述格律和写作技巧的章节都贯穿了这股血性,而该书第一编总论的三章更是它最为集中的体现。在驳斥了一贯占据主流地位的“采诗说”、事实上否定了诗歌源自民间之后,晋如揭橥了《诗经》这一传统诗歌源头的贵族身份,从而为真诗人抒发真性情树立了一个标杆。诗人杨启宇对此的概括是“明确揭示忧患意识、悲悯情怀乃诗人之灵魂,中华诗词是以士大夫为传承体之精英文化”——诗歌合由诗人作,舍诗人无以言诗。这本该成为常识的,却长期被有意无意地忽视了。所以普通读者视线所及,当代诗词呈现给他们的主要面目,是声嘶力竭的现代应制,以及奄奄一息的仿古赝品。

从另外一个角度来看,采诗说称为合法理论的深层基础其实是“卑贱者最聪明、高贵者最愚蠢”这一论断,它竭力贬低的高贵却是偷换了概念的。晋如在教程中所标举的高贵,我以为最准确的定义当是“独立之精神、自由之思想”。而上述论断则通过持续不断的强制灌输,扭曲了几乎整个大陆汉语人群的思维。循著高贵等于统治阶级、传统即统治阶级愚民的工具这一思路,一切可能体现传统的文化产物都荡然无存,除了统治手段本身。当我们得悉人民大学国学院新风雅诗社成立,《文心雕龙》学会会长、国学院副院长袁济喜教授把“能认写繁体字,具备古典诗词写作能力”作为对诗社社员的期望之一提出时,我们在承认其务实之际,也对文化传统断裂得如此彻底感到深切的悲哀。

而诗词是怎样从中国文学史的主流地位淡出的,这个问题至今似乎还没有充分的研究,甚至被有意无意地回避了。上个世纪之初,当举国被“革千年沉痼之积弊,新四海臣民之视听,驱天下人士使各奋其精神才力,咸出于有用之途”(《时报》1905年9月7日)的呐喊震撼时,救亡是如此迫切,以至于似乎一切传统都成为它的障碍。由此导致的科举废止,并不需要对诗词的当代命运负责——如果提出这样的要求,无异于要求汉语的演化过程本身负责,而我们恰恰知道,诗词的语言从来就没有和通行的语言等同过,无论是口语,还是书面用语。诗词的语言有其自身的内在逻辑,一如晋如在教程中所述。诗词的当代命运受制于强有力的外部力量则是毫无疑问的——即使新文化运动的主将们也会将诗词作为自己的创作手段或者创作手段之一,就足以说明诗词并没有因新文化运动而受到有效的扼制。诗词作品一家独大才是造成诗词目前状态的真正罪魁。即使思想解放到今天,割裂的传统仍然没有能够接续——接续的愿望是不现实的,因为它假设传统还没有被从根部砍斫断,假设土壤还没有被盐碱化,换句话说,假设民族精神还没有遭到摧毁。实际的需要是从土壤开始重建,同时摧毁压在这块土壤上的庞大而沉重的丑陋建筑。晋如寄予这本教程的,正是布道般的重生的召唤。这是迄今为止所有诗词写作入门书当中唯一的一本。如果说还有什么缺憾的话,那就是它指引的是已经具备一定的独立思考能力的大学生,我们还缺少一本面向更为年轻的读者群的教程,而这个群落的人数正在急剧扩充。

让诗词回归为人格完善的手段,这是我所理解的晋如。从讲台出发,晋如开始身体力行他所倡导的现代诗教。

(作者秦鸿,字子云,号军持、雪泥斋主。当代最杰出的词人。有《雪泥词》。上文系给本书第一版《大学诗词写作教程》所作的书评。)

人蘇世-北大第一保守派思想文錄 豆瓣

作者:

徐晉如

風雲時代

我的思想没有迎合任何人。人道主义者被我撕破了伪善的脸皮,民主主义者被我驳得体无完肤,惯于奴役别人的,会从我的文字当中读出桀骜不驯,革命家则会因我矢志不移地反平等而衔我入骨,而缺乏宽容、反对多元,这将是自由派人士反对我的理由。只有那些真正懂得尊重灵魂和生命意志的人士才可能真心欣赏我的著作,他们都是这个世界的零余者。

在命运女神的私处

大约在十年前,当时我的家庭经历了一场巨变,这使我在较长一段时期内把鲁迅著作当作心灵惟一的托庇所,于是,我也像少年鲁迅一样,忽然萌生出一种强烈的道德使命感。我觉得自己应该去做一个殉道者,通过切实的行动对于这个世界予以批判。于是在接下来的几年内,文学成为我的梦想。然而,到1999年大学毕业的时候,我却感到很茫然。我不善于编故事,也不能写作轻松的文字,对于社会弱势群体更缺乏同情,企图通过文字来感染人显然是一个不切实际的妄想。那么,我能做什么呢?

就在我彷徨无依的时候,上海师大著名学者王昆吾先生表示欢迎我报考他的博士生。我的确曾经很想进入专门的学术机构,清华、北大的诸位师长也多认为我天赋甚佳,可堪造就,于是我就想:那么,我便去投考博士吧。于是就开始复习迎考,于是报名,于是请了我在北大的两位老师——费振刚先生和程郁缀先生给我写推荐信。两位先生为我写的推荐信我至今珍藏,费先生本来写的是“我谨推荐”,后来又在“推荐”前面添了“郑重”二字,他们还有其他学术界的前辈对我的关爱我永生都不会忘记!不巧的是,当年的上海师大忽然严格按照制度办事,本科毕业生工作未满六年不予报名,这样,我又只好继续彷徨。2000年的9月,台湾佛光大学校长龚鹏程先生经卢仁龙先生——我在最困难的时候就曾得到卢先生无私的帮助——之介,答应帮我办理手续赴台读博。事情开始倒也顺利,然而由于我不隶属于任何一个学术机构,台湾陆委会就把我的申请驳回了。2001年的下半年,我重又申请了一次,这次台湾方面倒没有什么意见,旅台证也下来了,却遇到别的阻力,终于没能成行。这样,进入专门的学术机构的愿望又落空了。

进不了专门的学术机构,我并不十分遗憾。子曰:“君子不器。”我在内心深处也并不希望局限在某一种职业,即使这种职业是自己所深深热爱的。然而不能去台湾感受一下古龙先生曾经生活过的环境,不能亲身体验台湾式的华人文化,倒真令我抱憾。我很奇怪,为什么这样一个弹丸之地,竟能诞生出古龙这样一位不世出的天才,诞生出华人文学当中最具有现代性的那些作品——古龙小说?看来,这个谜只有等我将来有机会再去解了。

彷徨是对于思考着的人相当有益的一种生存状况。人在彷徨的时候,常常会发现很多在通常状况下不会发现的东西。我就在这个时候更为深刻地理解着生存的荒谬性、历史的喜剧性,同时,也就更为深刻地认识了自己。这期间,我曾经遭遇了一次短暂的爱情,而最终却受到了前所未有的侮辱。我以前一直生活在大学校园内——前两年是在清华,后三年是在北大,我绝没有想到人心原来可以卑劣、下作、无耻到那样的地步,我这才明白,尼采何以把那些道德主义的庸众唤作“群畜”,它们那没有灵魂的生命的确和畜生没有什么分别。

我很后悔虚掷了那么多的时光。在长达七年的时间内,我纵情于歌,纵情于酒,最终除了留下那些“歌哭无端字字真”的诗句,什么也没有剩下。卢跃刚先生说读了我的诗很诧讶于中国当代文学竟还有如此具有旺盛生命力的东西,余杰称我为当代龚自珍,然而,诗毕竟是一种太过个人化的体裁,它甚至不能给同类的人们以更多的慰藉。我从不怀疑自己是在永不停息地追索真理,但是我从来都对所谓的“放之四海而皆准的真理”抱以深深的警惕,那种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的不朽事业我是做不来的,所以我常常觉得自己是一个多余人。因为这样的一种心绪,我就总是采取“述而不作”的态度。但在经历了那场奇耻大辱以后,我忽然觉得自己终于有了写作的理由。我已意识到,虽然我不可能做一个启蒙者,却可能通过写作,带给更多的生活在寒夜中的人们以温暖。这个世间的确有一群人,他们和我一样,把世界看作意志和表象,把情感当作生命惟一的真实,他们也都和我一样,心灵永远挣扎在深邃之渊。要是那些日子不曾虚度,我会有更多的文字贡献给他们。

我的好友陈朴现已远赴英伦,临行前他在给我的信中这样道:“个性与良知永远会纠缠着我这样的人,应该同样也更加纠缠着你。我感受着你的孤独,又只能看着你孤独下去,知道你是根本不需要安慰的,安慰于你是一种耻辱。我尊重你。这世界于你太大了,又太小了。它太大,以至于你茫然四顾,不仅找不到一个同行者,甚至找不到一个忠实的听众。它太小,以至于你感觉自己被身边熙熙的人群挤压得马上就要爆发,哪怕这爆发带来的只能是自我的毁灭。诚如钱理群先生所言知识分子总在堂吉诃德和哈姆莱特间徘徊。我为能够勇往直前的你祝福。我甘愿在默默的沉思与祝福中老去。”他却不知道,其实我的内心比他还要懦弱,我不但不敢去改造这个世界,甚至也懒得去适应这个世界,我像哈姆莱特一样,因感受着命运的残酷而选择了彷徨。我心里总有《哈姆莱特》中的一段对白时时浮现,怎么也挥之不去:

HAMLET My excellent good friends!How dost thou,Guidenstern?

Ah,Rosencrantz!Good lads,how do you both?

ROSENCRANTZ As the indifferent children of the earth.

GUILDENSTERN Happy in that we are not over happy.

ON Fortune's cap we are not the very button.

HAMLET Nor the soles of her shoe?

ROSENCRANTZ Neither,my lord.

HAMLET Then you live about her waist,or in the middle of

her favors?

GUILDENSTERN Faith,her privates we.

HAMLET In the secret parts of Fortune?O,most true,she

is a strumpet.

(哈姆莱特 我的好朋友们!你好,吉尔登斯吞!啊,罗森格兰兹!好孩子们,你们两人都好?

罗森格兰兹 不过像一般庸庸碌碌之辈,在这世上虚度时光而已。

吉尔登斯吞 无荣无辱便是我们的幸福;我们高不到命运女神帽子上的钮扣。

哈姆莱特 也低不到她的鞋底吗?

罗森格兰兹 正是,殿下。

哈姆莱特 那么你们是在她的腰上,或是在她的怀抱之中吗?

吉尔登斯吞 说老实话,我们是在她的私处。

哈姆莱特 在命运身上秘密的那部分吗?啊,对了;她本来是一个娼妓。[1])

2002年5月23日

-------------------------

注释:

[1] 采用朱生豪先生译文。

--------------------------------------------------------------------------------

我是一团倔强的火焰

“真正严肃的哲学问题只有一个:自杀。”[1]加缪这样说的时候,一定是对这个世界的荒谬有著切肤之痛,一定是在同命运战斗的过程里感受著弥纶六合的厌倦与暗淡如星的悲剧快慰感。同加缪的时代相比,我们的周遭充斥著更多的险恶的群畜和平庸的布尔乔亚,无数的贱民把自己打扮成挚爱世界的先知,他们一贯以正义、道德的名义戕灭著人类最优秀的种群,他们的嘴脸无比阴险,而却无不摆出一副大公无私的样子。面对如此荒谬的存在,聪慧的、头脑胜过一般人的智者选择了冷嘲(如王小波),而生命意志强健的灵魂却选择了担荷。我在2001年冬天完成《美狄亚——论康敏的悲剧意义以及其他》的时候很负责任地宣告:“世界有了徐晋如,才知道什么是悲剧。”那个时候,我分明感受到了死神的召唤。当时我心中只有一个念头,就是与那些卑贱的群畜玉石俱焚。我每天都在思考哲学的根本问题,即生活是否值得经历。感谢那些下贱的东西,它们的仇恨重新燃起了我的生命之火。我发现,惟有贵族所独有的丰富的痛苦才使它们因意识到自己的卑贱而满怀怨恨,也惟有贵族的伟大的快乐才真正使它们心惊胆战。

当我终于不再渴望毁灭的时候,电视里正重播曾经火遍全国的小市民喜剧《贫嘴张大民的幸福生活》。张大民和他的情敌徐万君会面了,我无比震惊于他那平庸的外表下面所隐藏著的深深怨恨,那是无知对有知、卑贱对高贵的怨恨,张大民的笑容颟顸善良,而他说出的话却刻毒得让人不寒而栗。看了这部电视剧,我彻底明白,这个世上再也没有什么罪恶比庸众的猥琐更让人感到恶心,而庸众对高贵和高贵者的仇恨是与生俱来的一种品质,任何企图与庸众进行对话的努力都注定是徒劳的。我想起去年九月,一位“王大民”给我写信,也正是采用了与张大民一样的话语方式。“王大民”在对它“以181cm的身高,且身材挺拔,毫无弯腰曲背之相,已属难得,更兼眉清目秀,人见无不赞赏”的相貌作了一番自吹自擂之后,更得意洋洋地夸耀自己“有兴趣的时候,只需顺路一转手之间,就有数百元的纯利可得,也曾有过日进千元之时”,末了,它以张大民式的诙谐风格总结道:

因此,虽然输给了我,你也不用觉得有什么丢人的,这就像伊拉克必会输给美国一样,实力悬殊,势所必然。

“王大民”的信给了我一个契机,它让我终于能够满怀激情地梳理我在上世纪九十年代的全部思考,并把它们转化为文字。徐万君或者我本人的遭遇不是我们的个别经历,整个贵族阶级所长期面对著的,就是这样屈辱的现实。面对如此荒谬的存在,我想我必须要捍卫灵魂与知识的尊严,于是就有了《90年代哲学笔记——关于如何界定贵族与贱民的学说》。在这篇充满微言大义的著作当中,我对于知识分子进行了全新的定义,可以说,《90年代哲学笔记》就是知识分子的政治学纲领,它标帜著知识分子终于作为一个独立的阶级走向历史舞台。迄今为止的人类历史一直排斥知识精英,一直拿“文人无行”的借口否定知识精英的价值。知识精英本来应该是这个社会惟一的贵族,然而他们却无时不刻不受到来自群畜和庸众的攻击。我所要为之奋斗的,就是重新确立知识分子的贵族地位。

然而,现实的情况却是知识的尊严、知识的贵族性始终遭到质疑,而那些庸众当中的有知者竟也自甘下贱,否定知识的傲慢,把自己降到群畜的层次。托克维尔这样感慨道:“永远值得惋惜的是,人们不是将贵族纳入法律的约束下,而是将贵族打翻在地彻底根除。这样一来,便从国民机体中割去了那必需的部分,给自由留下一道永不愈合的创口。多少世纪中一直走在最前列的阶级,长期来发挥著它那无可争议的伟大品德,从而养成了某种心灵上的骄傲,对自身力量天生的自信,惯于被人特殊看待,使它成为社会躯体上最有抵抗力的部位。它不仅气质雄壮,还以身作则来增强其他阶级的雄壮气质。将贵族根除使它的敌人也萎靡不振。世上没有什么东西可以完全取代它;它本身再也不会复生;它可以重获头衔和财产,但再也无法恢复前辈的心灵。”[2]这一感慨同样适用于多灾多难的中国。由于在中国古代,贵族的责任与义务是由“士”来担当的,所以中国传统的知识分子即是西方意义上的贵族。经历了一场天翻地覆慨而慷的巨变之后,今天的知识分子再也不具备传统社会“士”的地位,他们的心灵如何才能像他们的先辈一样伟大?在当代中国思想界,除了我的著作,没有任何一部著作对这个问题作出解答。然而,我之所以能够发现并解答这个问题,并非因为我有多么聪明,而只是因为我的身上还葆有著未遭戕灭的高贵。

这个集子选录的文章大部分没有可能在媒体发表。其实我在写作每一篇文章的时候都清醒地意识到:总有一天我会被媒体封杀。它们这样做绝对不会是因为政府的高压,而是因为它们中的大多数都太卑贱。在一个贵族作为整体的阶级已经遭到灭顶之灾的社会里,幸存者都是孤独者,我们必须面对来自群畜和庸众的猖狂进攻,我们都必须拿起武器。在那些贱民中的有知者所吹响的号角声中,群畜早就发起了向我们的进攻,然而,我们当中的每一个都应意识到,它们的内里无比孱弱,它们的心灵充满自卑。我们当以遭到攻击而骄傲,因为如果群畜也开始欣赏我们,那只说明我们也已变得卑贱!

由于某一不可控的因素,本来应该在2002年8月就和读者见面的这部书现在还在我的电脑中沉睡。不过这倒使我能够在本书中补入《那些人道主义的杂种们——9·11事件周年感赋》一文。同时,我把原先失载的少作《二十自序:我本零余》录为该书第六编开宗明义的文章,这篇文章说明,尽管在七年前我虚岁二十岁的时候思想还没有像今天一样成熟,然而我所坚持的价值、所坚守的高贵,从来没有丝毫更移。我不是在以学理而是在以阶级性为出发点进行思考,就凭这一点,也应该把我同中国当代所有的其他思想者区别开来。

在墨漆沉沉的黑夜里,我将是一团倔强的火焰,悲怆而欢欣地燃烧著。

2002年10月10日

-------------------------

注释:

[1]《西西弗的神话》,中译本3页,广西师大出版社2002年2月

[2]《旧制度与大革命》,中译本148页,商务印书馆1992年8月

在命运女神的私处

大约在十年前,当时我的家庭经历了一场巨变,这使我在较长一段时期内把鲁迅著作当作心灵惟一的托庇所,于是,我也像少年鲁迅一样,忽然萌生出一种强烈的道德使命感。我觉得自己应该去做一个殉道者,通过切实的行动对于这个世界予以批判。于是在接下来的几年内,文学成为我的梦想。然而,到1999年大学毕业的时候,我却感到很茫然。我不善于编故事,也不能写作轻松的文字,对于社会弱势群体更缺乏同情,企图通过文字来感染人显然是一个不切实际的妄想。那么,我能做什么呢?

就在我彷徨无依的时候,上海师大著名学者王昆吾先生表示欢迎我报考他的博士生。我的确曾经很想进入专门的学术机构,清华、北大的诸位师长也多认为我天赋甚佳,可堪造就,于是我就想:那么,我便去投考博士吧。于是就开始复习迎考,于是报名,于是请了我在北大的两位老师——费振刚先生和程郁缀先生给我写推荐信。两位先生为我写的推荐信我至今珍藏,费先生本来写的是“我谨推荐”,后来又在“推荐”前面添了“郑重”二字,他们还有其他学术界的前辈对我的关爱我永生都不会忘记!不巧的是,当年的上海师大忽然严格按照制度办事,本科毕业生工作未满六年不予报名,这样,我又只好继续彷徨。2000年的9月,台湾佛光大学校长龚鹏程先生经卢仁龙先生——我在最困难的时候就曾得到卢先生无私的帮助——之介,答应帮我办理手续赴台读博。事情开始倒也顺利,然而由于我不隶属于任何一个学术机构,台湾陆委会就把我的申请驳回了。2001年的下半年,我重又申请了一次,这次台湾方面倒没有什么意见,旅台证也下来了,却遇到别的阻力,终于没能成行。这样,进入专门的学术机构的愿望又落空了。

进不了专门的学术机构,我并不十分遗憾。子曰:“君子不器。”我在内心深处也并不希望局限在某一种职业,即使这种职业是自己所深深热爱的。然而不能去台湾感受一下古龙先生曾经生活过的环境,不能亲身体验台湾式的华人文化,倒真令我抱憾。我很奇怪,为什么这样一个弹丸之地,竟能诞生出古龙这样一位不世出的天才,诞生出华人文学当中最具有现代性的那些作品——古龙小说?看来,这个谜只有等我将来有机会再去解了。

彷徨是对于思考着的人相当有益的一种生存状况。人在彷徨的时候,常常会发现很多在通常状况下不会发现的东西。我就在这个时候更为深刻地理解着生存的荒谬性、历史的喜剧性,同时,也就更为深刻地认识了自己。这期间,我曾经遭遇了一次短暂的爱情,而最终却受到了前所未有的侮辱。我以前一直生活在大学校园内——前两年是在清华,后三年是在北大,我绝没有想到人心原来可以卑劣、下作、无耻到那样的地步,我这才明白,尼采何以把那些道德主义的庸众唤作“群畜”,它们那没有灵魂的生命的确和畜生没有什么分别。

我很后悔虚掷了那么多的时光。在长达七年的时间内,我纵情于歌,纵情于酒,最终除了留下那些“歌哭无端字字真”的诗句,什么也没有剩下。卢跃刚先生说读了我的诗很诧讶于中国当代文学竟还有如此具有旺盛生命力的东西,余杰称我为当代龚自珍,然而,诗毕竟是一种太过个人化的体裁,它甚至不能给同类的人们以更多的慰藉。我从不怀疑自己是在永不停息地追索真理,但是我从来都对所谓的“放之四海而皆准的真理”抱以深深的警惕,那种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的不朽事业我是做不来的,所以我常常觉得自己是一个多余人。因为这样的一种心绪,我就总是采取“述而不作”的态度。但在经历了那场奇耻大辱以后,我忽然觉得自己终于有了写作的理由。我已意识到,虽然我不可能做一个启蒙者,却可能通过写作,带给更多的生活在寒夜中的人们以温暖。这个世间的确有一群人,他们和我一样,把世界看作意志和表象,把情感当作生命惟一的真实,他们也都和我一样,心灵永远挣扎在深邃之渊。要是那些日子不曾虚度,我会有更多的文字贡献给他们。

我的好友陈朴现已远赴英伦,临行前他在给我的信中这样道:“个性与良知永远会纠缠着我这样的人,应该同样也更加纠缠着你。我感受着你的孤独,又只能看着你孤独下去,知道你是根本不需要安慰的,安慰于你是一种耻辱。我尊重你。这世界于你太大了,又太小了。它太大,以至于你茫然四顾,不仅找不到一个同行者,甚至找不到一个忠实的听众。它太小,以至于你感觉自己被身边熙熙的人群挤压得马上就要爆发,哪怕这爆发带来的只能是自我的毁灭。诚如钱理群先生所言知识分子总在堂吉诃德和哈姆莱特间徘徊。我为能够勇往直前的你祝福。我甘愿在默默的沉思与祝福中老去。”他却不知道,其实我的内心比他还要懦弱,我不但不敢去改造这个世界,甚至也懒得去适应这个世界,我像哈姆莱特一样,因感受着命运的残酷而选择了彷徨。我心里总有《哈姆莱特》中的一段对白时时浮现,怎么也挥之不去:

HAMLET My excellent good friends!How dost thou,Guidenstern?

Ah,Rosencrantz!Good lads,how do you both?

ROSENCRANTZ As the indifferent children of the earth.

GUILDENSTERN Happy in that we are not over happy.

ON Fortune's cap we are not the very button.

HAMLET Nor the soles of her shoe?

ROSENCRANTZ Neither,my lord.

HAMLET Then you live about her waist,or in the middle of

her favors?

GUILDENSTERN Faith,her privates we.

HAMLET In the secret parts of Fortune?O,most true,she

is a strumpet.

(哈姆莱特 我的好朋友们!你好,吉尔登斯吞!啊,罗森格兰兹!好孩子们,你们两人都好?

罗森格兰兹 不过像一般庸庸碌碌之辈,在这世上虚度时光而已。

吉尔登斯吞 无荣无辱便是我们的幸福;我们高不到命运女神帽子上的钮扣。

哈姆莱特 也低不到她的鞋底吗?

罗森格兰兹 正是,殿下。

哈姆莱特 那么你们是在她的腰上,或是在她的怀抱之中吗?

吉尔登斯吞 说老实话,我们是在她的私处。

哈姆莱特 在命运身上秘密的那部分吗?啊,对了;她本来是一个娼妓。[1])

2002年5月23日

-------------------------

注释:

[1] 采用朱生豪先生译文。

--------------------------------------------------------------------------------

我是一团倔强的火焰

“真正严肃的哲学问题只有一个:自杀。”[1]加缪这样说的时候,一定是对这个世界的荒谬有著切肤之痛,一定是在同命运战斗的过程里感受著弥纶六合的厌倦与暗淡如星的悲剧快慰感。同加缪的时代相比,我们的周遭充斥著更多的险恶的群畜和平庸的布尔乔亚,无数的贱民把自己打扮成挚爱世界的先知,他们一贯以正义、道德的名义戕灭著人类最优秀的种群,他们的嘴脸无比阴险,而却无不摆出一副大公无私的样子。面对如此荒谬的存在,聪慧的、头脑胜过一般人的智者选择了冷嘲(如王小波),而生命意志强健的灵魂却选择了担荷。我在2001年冬天完成《美狄亚——论康敏的悲剧意义以及其他》的时候很负责任地宣告:“世界有了徐晋如,才知道什么是悲剧。”那个时候,我分明感受到了死神的召唤。当时我心中只有一个念头,就是与那些卑贱的群畜玉石俱焚。我每天都在思考哲学的根本问题,即生活是否值得经历。感谢那些下贱的东西,它们的仇恨重新燃起了我的生命之火。我发现,惟有贵族所独有的丰富的痛苦才使它们因意识到自己的卑贱而满怀怨恨,也惟有贵族的伟大的快乐才真正使它们心惊胆战。

当我终于不再渴望毁灭的时候,电视里正重播曾经火遍全国的小市民喜剧《贫嘴张大民的幸福生活》。张大民和他的情敌徐万君会面了,我无比震惊于他那平庸的外表下面所隐藏著的深深怨恨,那是无知对有知、卑贱对高贵的怨恨,张大民的笑容颟顸善良,而他说出的话却刻毒得让人不寒而栗。看了这部电视剧,我彻底明白,这个世上再也没有什么罪恶比庸众的猥琐更让人感到恶心,而庸众对高贵和高贵者的仇恨是与生俱来的一种品质,任何企图与庸众进行对话的努力都注定是徒劳的。我想起去年九月,一位“王大民”给我写信,也正是采用了与张大民一样的话语方式。“王大民”在对它“以181cm的身高,且身材挺拔,毫无弯腰曲背之相,已属难得,更兼眉清目秀,人见无不赞赏”的相貌作了一番自吹自擂之后,更得意洋洋地夸耀自己“有兴趣的时候,只需顺路一转手之间,就有数百元的纯利可得,也曾有过日进千元之时”,末了,它以张大民式的诙谐风格总结道:

因此,虽然输给了我,你也不用觉得有什么丢人的,这就像伊拉克必会输给美国一样,实力悬殊,势所必然。

“王大民”的信给了我一个契机,它让我终于能够满怀激情地梳理我在上世纪九十年代的全部思考,并把它们转化为文字。徐万君或者我本人的遭遇不是我们的个别经历,整个贵族阶级所长期面对著的,就是这样屈辱的现实。面对如此荒谬的存在,我想我必须要捍卫灵魂与知识的尊严,于是就有了《90年代哲学笔记——关于如何界定贵族与贱民的学说》。在这篇充满微言大义的著作当中,我对于知识分子进行了全新的定义,可以说,《90年代哲学笔记》就是知识分子的政治学纲领,它标帜著知识分子终于作为一个独立的阶级走向历史舞台。迄今为止的人类历史一直排斥知识精英,一直拿“文人无行”的借口否定知识精英的价值。知识精英本来应该是这个社会惟一的贵族,然而他们却无时不刻不受到来自群畜和庸众的攻击。我所要为之奋斗的,就是重新确立知识分子的贵族地位。

然而,现实的情况却是知识的尊严、知识的贵族性始终遭到质疑,而那些庸众当中的有知者竟也自甘下贱,否定知识的傲慢,把自己降到群畜的层次。托克维尔这样感慨道:“永远值得惋惜的是,人们不是将贵族纳入法律的约束下,而是将贵族打翻在地彻底根除。这样一来,便从国民机体中割去了那必需的部分,给自由留下一道永不愈合的创口。多少世纪中一直走在最前列的阶级,长期来发挥著它那无可争议的伟大品德,从而养成了某种心灵上的骄傲,对自身力量天生的自信,惯于被人特殊看待,使它成为社会躯体上最有抵抗力的部位。它不仅气质雄壮,还以身作则来增强其他阶级的雄壮气质。将贵族根除使它的敌人也萎靡不振。世上没有什么东西可以完全取代它;它本身再也不会复生;它可以重获头衔和财产,但再也无法恢复前辈的心灵。”[2]这一感慨同样适用于多灾多难的中国。由于在中国古代,贵族的责任与义务是由“士”来担当的,所以中国传统的知识分子即是西方意义上的贵族。经历了一场天翻地覆慨而慷的巨变之后,今天的知识分子再也不具备传统社会“士”的地位,他们的心灵如何才能像他们的先辈一样伟大?在当代中国思想界,除了我的著作,没有任何一部著作对这个问题作出解答。然而,我之所以能够发现并解答这个问题,并非因为我有多么聪明,而只是因为我的身上还葆有著未遭戕灭的高贵。

这个集子选录的文章大部分没有可能在媒体发表。其实我在写作每一篇文章的时候都清醒地意识到:总有一天我会被媒体封杀。它们这样做绝对不会是因为政府的高压,而是因为它们中的大多数都太卑贱。在一个贵族作为整体的阶级已经遭到灭顶之灾的社会里,幸存者都是孤独者,我们必须面对来自群畜和庸众的猖狂进攻,我们都必须拿起武器。在那些贱民中的有知者所吹响的号角声中,群畜早就发起了向我们的进攻,然而,我们当中的每一个都应意识到,它们的内里无比孱弱,它们的心灵充满自卑。我们当以遭到攻击而骄傲,因为如果群畜也开始欣赏我们,那只说明我们也已变得卑贱!

由于某一不可控的因素,本来应该在2002年8月就和读者见面的这部书现在还在我的电脑中沉睡。不过这倒使我能够在本书中补入《那些人道主义的杂种们——9·11事件周年感赋》一文。同时,我把原先失载的少作《二十自序:我本零余》录为该书第六编开宗明义的文章,这篇文章说明,尽管在七年前我虚岁二十岁的时候思想还没有像今天一样成熟,然而我所坚持的价值、所坚守的高贵,从来没有丝毫更移。我不是在以学理而是在以阶级性为出发点进行思考,就凭这一点,也应该把我同中国当代所有的其他思想者区别开来。

在墨漆沉沉的黑夜里,我将是一团倔强的火焰,悲怆而欢欣地燃烧著。

2002年10月10日

-------------------------

注释:

[1]《西西弗的神话》,中译本3页,广西师大出版社2002年2月

[2]《旧制度与大革命》,中译本148页,商务印书馆1992年8月

面对疾病 豆瓣 谷歌图书

作者:

梁其姿

中国人民大学出版社

2012

- 1

其它标题:

面对疾病

关于本书

本书凝结了著者近二十年来近世医疗社会史研究的心得,侧重考察医学知识的建构与传播、医疗制度与资源的发展、疾病观念的变化与社会的关系。著者跳出传统的医史研究,试图发掘医疗史与近世中国社会与文化历史息息相关的历史。由于医学知识的传播,不同社会阶层所获得的医疗资源也相当丰富,其中女性作为医疗者的角色不容忽视。另一方面,明清以来国人对各类疾病与疗法的观念也随着上述的变化而改变。近世中国医疗史所呈现的社会理性,与近代西方所呈现者并不相同,中西医的相遇与融合,激荡出色彩纷呈的社会文化意涵。这一融合的过程,至今依然在持续。

http://site.douban.com/widget/notes/283957/note/194005236/

本书凝结了著者近二十年来近世医疗社会史研究的心得,侧重考察医学知识的建构与传播、医疗制度与资源的发展、疾病观念的变化与社会的关系。著者跳出传统的医史研究,试图发掘医疗史与近世中国社会与文化历史息息相关的历史。由于医学知识的传播,不同社会阶层所获得的医疗资源也相当丰富,其中女性作为医疗者的角色不容忽视。另一方面,明清以来国人对各类疾病与疗法的观念也随着上述的变化而改变。近世中国医疗史所呈现的社会理性,与近代西方所呈现者并不相同,中西医的相遇与融合,激荡出色彩纷呈的社会文化意涵。这一融合的过程,至今依然在持续。

http://site.douban.com/widget/notes/283957/note/194005236/

资中筠自选集(全五册) 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

资中筠

广西师范大学出版社

2011

- 10

《资中筠自选集(套装共5册)》包括:《资中筠自选集:感时犹世》、《资中筠自选集:士人风骨》、《资中筠自选集:做观天下》、《资中筠自选集:闲中记美》、《资中筠自选集:不尽之思》。本人忝列“学者”圈,以笔耕为业,实际上是半百以后才开始。前半生所写文字都是奉命之作,多为“内部”报告,偶然以他人名义公开发表,也多为应景文章,不值得追认。我笔归我有,迄今不过三十载。前期主要是专业研究的学术著作。在“正业”之外兴之所至写点东西始于上世纪80年代,当然是与当时的开放形势分不开的。对我这个半生为驯服工具的人来说,发现原来这支笔还能属于自己,可以这样来用,是一大解放。开始只是偶一为之,且多为读书心得,后来逐渐欲罢不能,大量写作始于90年代,特别是正式退休之后。这些文章都是有所思而流诸笔端,没有任何功利目的,完全摆脱了命题作文之累。80年代初的心情充满了对未来的热情和期待,自己似乎大梦初醒,从精神桎梏和迷失中走出来。尽管仍然感觉到旧的顽固势力和种种太熟悉的思维习惯的羁绊,总的心态是乐观而有信心。以后种种是那时未料及的,所以从文章时序来看,越到后来,所表达的心情越沉重。

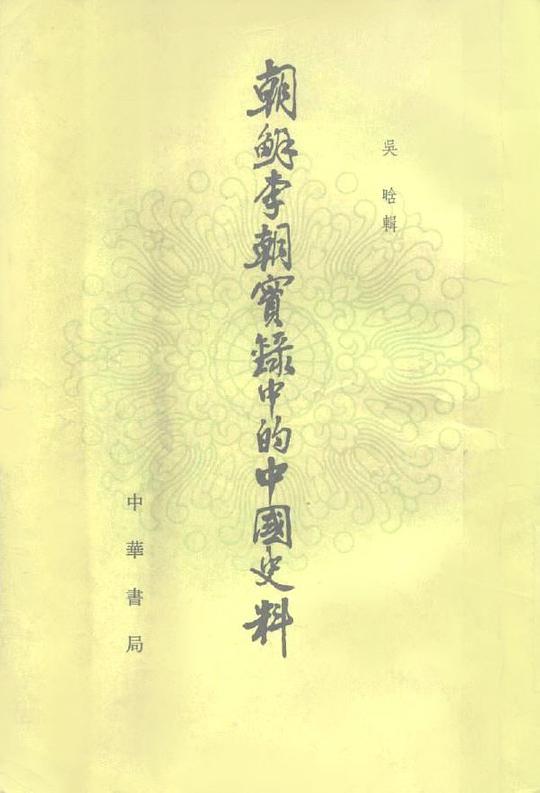

朝鲜李朝实录中的中国史料 豆瓣

作者:

吴晗

中华书局

1980

鲜王朝实录是朝鲜李朝王朝的历代实录,记载了由初代太祖到哲宗的25代国王、472年(1392年-1863年)间历史事实的编年体汉文记录,共1893卷。

李朝前期,实录正本存放于汉城春秋馆,副本存放于忠州、星州、全州的史库。壬辰倭乱中,除全州本之外,实录正本和其余副本全部被毁,后于宣祖三十六年依据全州本重新编修,印刷五部,分别存于春秋馆、摩尼山史库、太白山史库、妙香山史库、五台山史库。妙香山本后移藏于赤裳山,摩尼山本后移藏于鼎足山。1905年,春秋馆本移存于奎章阁。

1910年日韩合邦后,奎章阁图书由日本朝鲜总督府收集。1911年太白山本和鼎足山本也移交朝鲜总督府,赤裳山本收藏于藏书阁,五台山本被“赠送”给东京帝国大学,在1923年关东大地震中被烧毁。1930年朝鲜总督府将太白山本和鼎足山本送给京都帝国大学,日本投降后移交韩国,存放于首尔大学。朝鲜战争期间,鼎足山本被朝鲜人民军缴获,移至北方,现存于金日成综合大学,太白山本则被韩国政府转移至釜山,至今仍存于韩国政府记录保存所釜山支所。

朝鲜王朝实录包括太祖、定宗、太宗直至哲宗的23部实录,以及燕山君和光海君的两部日记(体裁与实录相同)。日本朝鲜总督府曾编纂了《高宗实录》和《纯宗实录》,记载高宗和纯宗实录来记载高宗和纯宗两代所发生的事,但不为韩国及朝鲜的历史学家所承认。在大韩民国不包含这些最后二朝的实录。

《朝鲜王朝实录》因为收录了关于李氏朝鲜时代政治、外交、军事、经济方面的庞大史料,被认为是研究朝鲜史的基本史料。1997年联合国教科文组织把它登记为世界记忆(Memory of the World)项目。朝鲜王朝实录中也包含不少有关中国历史和日本历史的史料,中国历史家吴晗曾经编纂《朝鲜李朝实录中的中国史料》一书。

李朝前期,实录正本存放于汉城春秋馆,副本存放于忠州、星州、全州的史库。壬辰倭乱中,除全州本之外,实录正本和其余副本全部被毁,后于宣祖三十六年依据全州本重新编修,印刷五部,分别存于春秋馆、摩尼山史库、太白山史库、妙香山史库、五台山史库。妙香山本后移藏于赤裳山,摩尼山本后移藏于鼎足山。1905年,春秋馆本移存于奎章阁。

1910年日韩合邦后,奎章阁图书由日本朝鲜总督府收集。1911年太白山本和鼎足山本也移交朝鲜总督府,赤裳山本收藏于藏书阁,五台山本被“赠送”给东京帝国大学,在1923年关东大地震中被烧毁。1930年朝鲜总督府将太白山本和鼎足山本送给京都帝国大学,日本投降后移交韩国,存放于首尔大学。朝鲜战争期间,鼎足山本被朝鲜人民军缴获,移至北方,现存于金日成综合大学,太白山本则被韩国政府转移至釜山,至今仍存于韩国政府记录保存所釜山支所。

朝鲜王朝实录包括太祖、定宗、太宗直至哲宗的23部实录,以及燕山君和光海君的两部日记(体裁与实录相同)。日本朝鲜总督府曾编纂了《高宗实录》和《纯宗实录》,记载高宗和纯宗实录来记载高宗和纯宗两代所发生的事,但不为韩国及朝鲜的历史学家所承认。在大韩民国不包含这些最后二朝的实录。

《朝鲜王朝实录》因为收录了关于李氏朝鲜时代政治、外交、军事、经济方面的庞大史料,被认为是研究朝鲜史的基本史料。1997年联合国教科文组织把它登记为世界记忆(Memory of the World)项目。朝鲜王朝实录中也包含不少有关中国历史和日本历史的史料,中国历史家吴晗曾经编纂《朝鲜李朝实录中的中国史料》一书。

穿墙透壁 豆瓣

8.7 (24 个评分)

作者:

李乾朗

广西师范大学出版社

2009

- 10

本书为作者二十年来中国古建筑考察的心得总结。涵盖神灵殿堂、帝王国度、众生居所三个主要面向、十六

大类建筑,深入探索五十一座经典个案。时间由秦汉以迄明清,空间遍布中华大地。无论是尺度宏大的宫殿

寺院、因地制宜的民居,或是亭台水榭著名园林,还有体现藏传佛教精神的喇嘛寺、具有伊斯兰风格的清真

寺唤拜塔等,作者皆以最能彰显各个古建筑特色的剖视彩图,加上实景摄影图像与特色导览,引领读者进入

时光隧道,甚至穿墙破壁,领略古代匠师高超的工艺技术,体验每一座古建筑令人惊艳的空间美感。在经典

个案之后,另有同类型其他实例的介绍与比较;而“延伸议题”则以简练的文字、精细的手绘线图与大量的

摄影图片,归纳整理中国古建筑之基本欣赏知识。最后并附中国古建筑常见术语词解。

-------------------------

过去每当我和梁思成先生谈到他做学问的事时,他往往只淡淡的一笑说:“这只是笨人下的笨功夫。”

今天当我看到乾朗的这部《巨匠神工》时被惊呆了,不禁想起了梁公说的“笨人下笨功夫”的话。乾朗不

仅受过深入的建筑学专业训练,近二十年来更走遍了大江南北,对中国古建筑有了亲身的领会和体验,因

而他才有可能将中国古建筑中最经典的作品挑选出来介绍给读者。本书又不同于一般的读物,乾朗每调查

一处古建筑时都是用全身心去体察的,书中的数十幅图画即是作者的心血之作,因此他可让读者用眼睛走

进古建筑,而这正是本书的最大特色。本书最可贵的是,它不仅供业内人士用,更是面向广大的社会人

士、所有非建筑业的朋友们。 ——林洙,《大匠的困惑:建筑师梁思成》作者

大类建筑,深入探索五十一座经典个案。时间由秦汉以迄明清,空间遍布中华大地。无论是尺度宏大的宫殿

寺院、因地制宜的民居,或是亭台水榭著名园林,还有体现藏传佛教精神的喇嘛寺、具有伊斯兰风格的清真

寺唤拜塔等,作者皆以最能彰显各个古建筑特色的剖视彩图,加上实景摄影图像与特色导览,引领读者进入

时光隧道,甚至穿墙破壁,领略古代匠师高超的工艺技术,体验每一座古建筑令人惊艳的空间美感。在经典

个案之后,另有同类型其他实例的介绍与比较;而“延伸议题”则以简练的文字、精细的手绘线图与大量的

摄影图片,归纳整理中国古建筑之基本欣赏知识。最后并附中国古建筑常见术语词解。

-------------------------

过去每当我和梁思成先生谈到他做学问的事时,他往往只淡淡的一笑说:“这只是笨人下的笨功夫。”

今天当我看到乾朗的这部《巨匠神工》时被惊呆了,不禁想起了梁公说的“笨人下笨功夫”的话。乾朗不

仅受过深入的建筑学专业训练,近二十年来更走遍了大江南北,对中国古建筑有了亲身的领会和体验,因

而他才有可能将中国古建筑中最经典的作品挑选出来介绍给读者。本书又不同于一般的读物,乾朗每调查

一处古建筑时都是用全身心去体察的,书中的数十幅图画即是作者的心血之作,因此他可让读者用眼睛走

进古建筑,而这正是本书的最大特色。本书最可贵的是,它不仅供业内人士用,更是面向广大的社会人

士、所有非建筑业的朋友们。 ——林洙,《大匠的困惑:建筑师梁思成》作者