小說

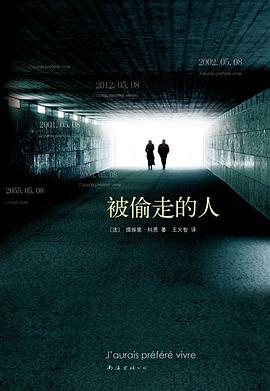

被偷走的人 豆瓣

6.8 (10 个评分)

作者:

[法国] 提埃里·科恩

译者:

王大智

南海出版公司

2010

《被偷走的人》主要内容:我的生命是一个黑洞,一道深渊,一条没有尽头的隧道。无边的黑暗中,我陷入了一段没有记忆、没有自己的悲伤之旅……热雷米和维多利亚度过了青梅竹马的童年,他以为会同她厮守一生。二十岁生日这天,他鼓足勇气表白,竟被她一口拒绝。他心如死灰,服毒自杀。当他睁开眼睛,已是二十一岁生日,一年时间悄然流逝。所幸维多利亚正守在身边,并深深地爱上了他!夜幕降临,美好的一天即将结束,沉郁的祷告声在耳边神秘响起,他又昏昏睡去。再度清醒时,是二十三岁生日,维多利亚是他深爱的妻子,并与他有了一个可爱的孩子。二十九岁生日那天醒来时,他发现妻子已伤心欲绝地离去,并指控他是残酷、可怕的恶魔。

短篇小说集 豆瓣

8.5 (13 个评分)

作者:

[意] 伊塔洛·卡尔维诺

译者:

马小漠

译林出版社

2010

- 10

《伊塔洛·卡尔维诺·短篇小说集(套装上下册)》内容简介:第一版《短篇小说集》于一九五八年十一月由都灵的埃伊纳乌迪出版社出版。通过对构成《伊塔洛·卡尔维诺·短篇小说集(套装上下册)》的这四卷“书”的整理,卡尔维诺在这里收集了前一部小说集《乌鸦最后来》(1949)里的几乎所有的小说、《进入战争》(1954)的三个自传性故事、马科瓦尔多的前十个故事、“艰难的爱”系列中的九次奇遇、杂志上发表过的三部短小的长篇小说以及其他直至此前还未收录成册的零散短篇小说,并把它们归入这本书的四“卷”里。

荒原蚁丘 豆瓣

作者:

钦努阿·阿契贝

/

Chinua Achebe

译者:

朱世达

重庆出版社 重庆出版集团

2009

- 6

《荒原蚁丘》(Anthills of the Savannah)是非洲现代文学之父,布克奖获奖作者钦努阿·阿契贝后四十年创作生涯中唯一的长篇小说,文坛大师的最成熟之作,最重要的非洲小说之一。其永恒价值超越乔治·奥威尔的不朽著作《1984》。

故事发生在虚构的西非国家卡根,卡根政府腐败专横,国家仅存的民主制度,时刻面临着独裁统治的威胁。总统萨姆曾在英国受训,担任政府首脑后,逐渐受到极权统治的蛊惑,试图结束民主政治。克里斯托弗是新闻部长,负责新闻管制,被迫去监控《国家公报》 编辑伊肯的言行。因为伊肯发表了抨击萨姆政府的评论,并参与反独裁的民主活动。三人原本同在英国留学,是志趣相投的好友,但因为政治信仰的差异而走向不同的命运……

不是阿契贝需要诺贝尔奖;正相反,是诺贝尔奖需要阿契贝来证明自己。

——尼日利亚《每日太阳报》

全世界的作家都在为新的现实和新的社会寻求新的语汇和新的形式,阿契贝为他们指明了道路。

——《纽约时报》

阿契贝的这个故事,避开了非洲式体验的意识形态和政治进程,是为了引领人们去见识极富人性意味的普世智慧。

——《华盛顿邮报图书世界》

《荒原蚁丘》具有绝妙的讽刺性瞬间,回荡着非洲人的高亢笑声。

——《纽约书评》

《荒原蚁丘》将为世人铭记。这幅社会变迁的图景挟裹着预言般的力量,击打我们的心灵。

——《今日美国》

故事发生在虚构的西非国家卡根,卡根政府腐败专横,国家仅存的民主制度,时刻面临着独裁统治的威胁。总统萨姆曾在英国受训,担任政府首脑后,逐渐受到极权统治的蛊惑,试图结束民主政治。克里斯托弗是新闻部长,负责新闻管制,被迫去监控《国家公报》 编辑伊肯的言行。因为伊肯发表了抨击萨姆政府的评论,并参与反独裁的民主活动。三人原本同在英国留学,是志趣相投的好友,但因为政治信仰的差异而走向不同的命运……

不是阿契贝需要诺贝尔奖;正相反,是诺贝尔奖需要阿契贝来证明自己。

——尼日利亚《每日太阳报》

全世界的作家都在为新的现实和新的社会寻求新的语汇和新的形式,阿契贝为他们指明了道路。

——《纽约时报》

阿契贝的这个故事,避开了非洲式体验的意识形态和政治进程,是为了引领人们去见识极富人性意味的普世智慧。

——《华盛顿邮报图书世界》

《荒原蚁丘》具有绝妙的讽刺性瞬间,回荡着非洲人的高亢笑声。

——《纽约书评》

《荒原蚁丘》将为世人铭记。这幅社会变迁的图景挟裹着预言般的力量,击打我们的心灵。

——《今日美国》

踩蛇 豆瓣

蛇を踏む

7.7 (11 个评分)

作者:

[日本] 川上弘美

译者:

杨建琴

南海出版公司

2011

- 1

★日本纯文学标杆川上弘美巅峰力作

★“21世纪的紫式部”写尽世人心底欢喜悲愁

★荣获日本文学最高荣誉芥川文学奖

★笔触温润旖旎、灵动幽长

★意味深沉凝重、洞彻心扉

★川上弘美总能以轻柔的笔调描述人生,以都市人的喜怒哀乐为情节,言语现代感强烈,却又充满古典韵味,日文古风之委婉细腻尽显其中。——《新京报》

“既然被你踩到,也就没办法了。”

这句话是用人的声音说的,说完它就化作人形,向我住的房子走去。

本书由《踩蛇》等5个短篇组成,以温润细腻的女性视角冷静、甚至有些残忍地审视人的各个大相径庭的生命阶段,婉转书写灵魂深处的惶恐、沉醉与渴望。或魔幻诡谲,或旖旎感伤,或惊悚骇人,但都自然之极,真实之极,足能令每一位靠近的人心怦然心动……

★“21世纪的紫式部”写尽世人心底欢喜悲愁

★荣获日本文学最高荣誉芥川文学奖

★笔触温润旖旎、灵动幽长

★意味深沉凝重、洞彻心扉

★川上弘美总能以轻柔的笔调描述人生,以都市人的喜怒哀乐为情节,言语现代感强烈,却又充满古典韵味,日文古风之委婉细腻尽显其中。——《新京报》

“既然被你踩到,也就没办法了。”

这句话是用人的声音说的,说完它就化作人形,向我住的房子走去。

本书由《踩蛇》等5个短篇组成,以温润细腻的女性视角冷静、甚至有些残忍地审视人的各个大相径庭的生命阶段,婉转书写灵魂深处的惶恐、沉醉与渴望。或魔幻诡谲,或旖旎感伤,或惊悚骇人,但都自然之极,真实之极,足能令每一位靠近的人心怦然心动……

那些忧伤的年轻人 豆瓣

All the Sad Young Men

8.2 (49 个评分)

作者:

[美] F. S. 菲茨杰拉德

译者:

姜向明、文光、蔡慧

上海译文出版社

2011

- 1

集中菲氏短篇精华,

选入教科书及各类文选次数最多的作品,

隽言妙语引用率最高的短篇集

作者第三部小说集。收录了作者在各类刊物上发表过的几篇优秀短篇小说,包括:《阔少爷》、《冬天的梦》、《宝宝派对》、《赦免》、《贫儿马丁·琼斯与威尔士王子》、《明智之举》、《格里卿四十次眨眼》。

《冬天的梦》可说是《了不起的盖茨比》的一个序曲或缩写,以哀婉的笔调描绘被金钱和物欲所扭曲了的爱情和婚姻,字里行间流泻着一股凄恻忧伤的涓涓细流,令人与作者一切感悟和体味这如梦的人生和纷乱的世界。

《阔少爷》对“非常富有的人”的本质进行了入木三分的剖析,关于“富人与你我完全不同”的论述,在当时文学界曾引起不小的震动,成为当时的一个时髦话题。

《赦免》描写一个叫鲁道夫的少年与一个叫施瓦普的神父之间,在道德准则、宗教信仰和美好事物的追求上所发生的激烈冲突。

《贫儿马丁·琼斯与威尔士王子》以浪漫的文笔描写了现代女性对美好生活的大胆而又热烈的追求,是离奇而又精彩的爵士时代的浪漫故事。

《明智之举》描写的是作者与妻子泽尔达的切身经历,如泣如诉地描绘了这对文学夫妇的爱情与婚姻,真实记录了作者对自己奇特婚姻的反思。

《那些忧伤的年轻人》被公认为作者最铿锵有力、最具艺术功绩的短篇小说集

选入教科书及各类文选次数最多的作品,

隽言妙语引用率最高的短篇集

作者第三部小说集。收录了作者在各类刊物上发表过的几篇优秀短篇小说,包括:《阔少爷》、《冬天的梦》、《宝宝派对》、《赦免》、《贫儿马丁·琼斯与威尔士王子》、《明智之举》、《格里卿四十次眨眼》。

《冬天的梦》可说是《了不起的盖茨比》的一个序曲或缩写,以哀婉的笔调描绘被金钱和物欲所扭曲了的爱情和婚姻,字里行间流泻着一股凄恻忧伤的涓涓细流,令人与作者一切感悟和体味这如梦的人生和纷乱的世界。

《阔少爷》对“非常富有的人”的本质进行了入木三分的剖析,关于“富人与你我完全不同”的论述,在当时文学界曾引起不小的震动,成为当时的一个时髦话题。

《赦免》描写一个叫鲁道夫的少年与一个叫施瓦普的神父之间,在道德准则、宗教信仰和美好事物的追求上所发生的激烈冲突。

《贫儿马丁·琼斯与威尔士王子》以浪漫的文笔描写了现代女性对美好生活的大胆而又热烈的追求,是离奇而又精彩的爵士时代的浪漫故事。

《明智之举》描写的是作者与妻子泽尔达的切身经历,如泣如诉地描绘了这对文学夫妇的爱情与婚姻,真实记录了作者对自己奇特婚姻的反思。

《那些忧伤的年轻人》被公认为作者最铿锵有力、最具艺术功绩的短篇小说集

飞女郎与哲学家 豆瓣

8.8 (12 个评分)

作者:

F·S·菲茨杰拉德

译者:

姜向明、蔡慧

上海译文出版社

2011

- 1

飞女郎最早在公共场合吸烟,她们惯常在鸡尾酒和晚会间穿梭,

她们一副时尚杂志的标准装束,面色苍白,嘴唇猩红,眼圈黝黑。

她们是让男人说“是”的老手,让他们甘心送出礼物……

我的几本书之所以流行,就是因为记述了飞女郎的非常举止。

———F·S·菲茨杰拉德

此书是作者第一部短篇小说集,收入他已发表的八个短篇故事。作者以崭新的视角和鲜亮的文笔如实描绘一战后美国社会的生活景象,颂扬了年轻一代对旧道德的反叛心态和对美好未来的追求。

《离岸的海盗》是个虚构的浪漫故事,女主角阿蒂塔简直就是飞女郎的形象代言人。她彻底反对平庸的生活,情愿生活在美丽的谎言里。《冰宫》弥漫着浓浓的诗意,作者用精美绝伦的文笔写出了美国南方与北方的差异,傲慢与偏见对人心的影响,许多重大主题都凝缩在这篇美丽的短篇里。《脑袋与肩膀》是集子里最为幽默的一篇。《刻花玻璃酒缸》是个令人难忘的故事,构思巧妙,主人公的一生都受到一只酒缸的影响。《伯妮斯剪掉了头发》是集子里最为著名的一篇,曾被改编为电视短片及舞台剧,这故事也折射出作者本人对飞女郎既欣赏又困惑的态度。《祝福礼》是集子里的一个另类,反映了作者对宗教思想及宗教仪式的敬畏与恐惧的复杂心态。《戴利林波的堕落》是篇笔调幽默的短篇,讽刺了当时冒险走捷径的时代风气。《四只拳头》是一则苦涩的幽默故事,反映了一个年轻人在成长过程中所遭受的四次刻骨铭心的打击。

《飞女郎与哲学家》是作者最成熟最受欢迎的作品,标志作者已经取得引人瞩目的成功。

她们一副时尚杂志的标准装束,面色苍白,嘴唇猩红,眼圈黝黑。

她们是让男人说“是”的老手,让他们甘心送出礼物……

我的几本书之所以流行,就是因为记述了飞女郎的非常举止。

———F·S·菲茨杰拉德

此书是作者第一部短篇小说集,收入他已发表的八个短篇故事。作者以崭新的视角和鲜亮的文笔如实描绘一战后美国社会的生活景象,颂扬了年轻一代对旧道德的反叛心态和对美好未来的追求。

《离岸的海盗》是个虚构的浪漫故事,女主角阿蒂塔简直就是飞女郎的形象代言人。她彻底反对平庸的生活,情愿生活在美丽的谎言里。《冰宫》弥漫着浓浓的诗意,作者用精美绝伦的文笔写出了美国南方与北方的差异,傲慢与偏见对人心的影响,许多重大主题都凝缩在这篇美丽的短篇里。《脑袋与肩膀》是集子里最为幽默的一篇。《刻花玻璃酒缸》是个令人难忘的故事,构思巧妙,主人公的一生都受到一只酒缸的影响。《伯妮斯剪掉了头发》是集子里最为著名的一篇,曾被改编为电视短片及舞台剧,这故事也折射出作者本人对飞女郎既欣赏又困惑的态度。《祝福礼》是集子里的一个另类,反映了作者对宗教思想及宗教仪式的敬畏与恐惧的复杂心态。《戴利林波的堕落》是篇笔调幽默的短篇,讽刺了当时冒险走捷径的时代风气。《四只拳头》是一则苦涩的幽默故事,反映了一个年轻人在成长过程中所遭受的四次刻骨铭心的打击。

《飞女郎与哲学家》是作者最成熟最受欢迎的作品,标志作者已经取得引人瞩目的成功。

罗生门 豆瓣

羅生門

8.7 (195 个评分)

作者:

[日] 芥川龙之介

译者:

林少华

上海译文出版社

2008

- 7

芥川龙之介(1892—1927),日本新思潮派代表作家,创作上既有浪漫主义特点,又具有现实主义倾向。以其名字命名的“芥川奖”成为日本文坛的重要奖项之一。作品以短篇小说为主,多为历史题材,情节新奇甚至诡异,以冷峻的文笔和简洁有力的语言让读者关注到社会丑恶现象,这使得他的小说既具有高度的艺术性,又成为当时社会的缩影。《罗生门》是其代表作。本书收录芥川的中短篇小说共十三篇。《罗生门》以风雨不透的布局将人推向生死抉择的极限,从而展示了“恶”的无可回避,第一次传递出作者对人的理解,对人的无奈与绝望。书山稗海,文史苑囿,于中沉潜含玩,钩没抉隐,一日发而为文,自是信手拈来,随机生发,纵横捭阖,不可抑勒。由庙堂高官到市井小民,由紫宸之深到江湖之运,其笔下无不呼之即来,腾跃纸上。芥川生性敏感,一般来说,他不重描绘而意在发掘,疏于叙述而工于点化,少的是轻灵与潇洒,多的是沉郁与悲凉。这点不难从其作品中窥其一斑。

卍 豆瓣 Goodreads Goodreads

卍

7.4 (47 个评分)

作者:

[日] 谷崎润一郎

译者:

[中国] 竺家荣

上海译文出版社

2010

- 11

卍(音乐wan,四声,同 “万”),在日语中为纵横交错之意,在本书中象征了两男两女、同性异性间纠缠不清的爱欲。故事中,主角柿内园子与丈夫孝太郎的婚姻关系乏善可陈,她在艺术学校认识了漂亮热情的德光光子后,重新点然对爱情的渴望。光子面对园子毫无理性的崇拜,成就感无法抑制地扩张,两人开始了亲密交往。光子的男友绵贯荣次郎为性无能者,他嫉妒园子拥有的光子的爱比他多,旋即展开报复。此后,孝太郎也介入三人恋情,并与光子发生关系。四人的丑闻曝光后,光子、园子与孝太郎集体殉情,三人承诺死后不再争夺爱情……

作者在本书中再次以令人窒息疯狂的耽美恶魔主义表现丰饶的官能之美,即便败德,也要歌咏爱情。因为他认为,爱让死比生更幸福;为解放被束缚的灵魂而因爱殉道,是所有崇拜爱情之人最圣洁的皈依仪式。

作者在本书中再次以令人窒息疯狂的耽美恶魔主义表现丰饶的官能之美,即便败德,也要歌咏爱情。因为他认为,爱让死比生更幸福;为解放被束缚的灵魂而因爱殉道,是所有崇拜爱情之人最圣洁的皈依仪式。

关原之战 豆瓣

7.5 (8 个评分)

作者:

[日] 司马辽太郎

译者:

刘立善

重庆出版社

2010

- 10

一代霸主丰臣秀吉病逝,天下风云骤起。心藏虎狼野望、表面却俨如笃实农夫的德川家康伺机问鼎天下。他熟谙人心,对秀吉的正室北政所百般献媚,旨在将视北政所如母亲的大将加藤清正与福岛正则拉拢过来。

秀吉生前最信任的干练官吏石田三成,看穿了家康的野心,一心捍卫丰臣政权。三成虽有出谋划策的高妙智谋,但性格狂傲、正直的他不懂得人心奥妙,时常得罪人,与武将们矛盾重重。

家康动用周密的谋略,接二连三拉拢“反三成派”的武将,并于讨伐上衫景胜的途中,在野州小山的军事会议上,将遵奉秀吉继承人秀赖命令的众将,一举转变成德川家的私人军队。

家康的东军与三成的西军在浓尾平原的关原全面铺开,打算一决雌雄。老谋深算的家康,思虑如何令西军阵营走向崩溃。当小早川军势如崩塌般降落在西军的背后时,丰臣之世终结,德川之世到来了。

秀吉生前最信任的干练官吏石田三成,看穿了家康的野心,一心捍卫丰臣政权。三成虽有出谋划策的高妙智谋,但性格狂傲、正直的他不懂得人心奥妙,时常得罪人,与武将们矛盾重重。

家康动用周密的谋略,接二连三拉拢“反三成派”的武将,并于讨伐上衫景胜的途中,在野州小山的军事会议上,将遵奉秀吉继承人秀赖命令的众将,一举转变成德川家的私人军队。

家康的东军与三成的西军在浓尾平原的关原全面铺开,打算一决雌雄。老谋深算的家康,思虑如何令西军阵营走向崩溃。当小早川军势如崩塌般降落在西军的背后时,丰臣之世终结,德川之世到来了。

春雪 豆瓣 Goodreads

春の雪

9.0 (107 个评分)

作者:

[日] 三岛由纪夫

译者:

唐月梅

上海译文出版社

2010

- 8

《春雪》是三岛文学艺术美的升华。川端康成把《春雪》誉为现代的《源氏物语》,是作者“绚丽才华的升华”。三岛本人曾总结说:“《春雪》是王朝式的恋爱小说,即写所谓‘柔弱纤细’或‘和魂’”。

长篇小说,于1966年脱稿。超长篇巨作《丰饶之海》(四部曲)的第一部。

故事描写清显与聪子的爱情纠葛,因为清显在对聪子的爱慕中孕育着一种不安的情绪,聪子没有把握住他的感情,只得接受皇上的敕许,与治典亲王订了婚。此时清显通过友人本多与聪子保持联系,向聪子求爱,聪子在惶惑中与清显发生了关系。结局清显忧郁死去,聪子削发为尼。作者的这部作品在纯爱中也贯穿了“优雅的犯禁”和“亵渎的快乐”的对立,并在这种对立中发现美、创造美,又毁灭了美。在这里,三岛将他的浪漫、唯美与古典主义发挥到了尽美之境。小说也因而浸润着东方艺术的神秘色彩。

长篇小说,于1966年脱稿。超长篇巨作《丰饶之海》(四部曲)的第一部。

故事描写清显与聪子的爱情纠葛,因为清显在对聪子的爱慕中孕育着一种不安的情绪,聪子没有把握住他的感情,只得接受皇上的敕许,与治典亲王订了婚。此时清显通过友人本多与聪子保持联系,向聪子求爱,聪子在惶惑中与清显发生了关系。结局清显忧郁死去,聪子削发为尼。作者的这部作品在纯爱中也贯穿了“优雅的犯禁”和“亵渎的快乐”的对立,并在这种对立中发现美、创造美,又毁灭了美。在这里,三岛将他的浪漫、唯美与古典主义发挥到了尽美之境。小说也因而浸润着东方艺术的神秘色彩。

Chinesisches Feuer 豆瓣

作者:

Peter May

Blanvalet

2001

看不见的城市 豆瓣 Goodreads

Le città invisibili

9.1 (272 个评分)

作者:

[意] 伊塔洛·卡尔维诺

译者:

张宓

译林出版社

2006

- 8

《看不见的城市》的第一版是在1972年11月由都灵的埃伊纳乌迪出版社出版的。在这本书出版的时候,从1972年底到1973年初,卡尔维诺曾在多家报纸的文章和访谈中谈到它。

下面用卡尔维诺1983年3月29日在纽约哥伦比亚大学写作硕士班的一次讲座中的文字,来介绍“奥斯卡”丛书中的这个新版。讲座原为英文,这里用的是意大利文本,它是以1972到1973年的两次访谈为基础的,并且大部分在意大利没有发表过。(这篇讲稿后来以“卡尔维诺在看不见的城市里”为题,发表在美国的文学刊物《哥伦比亚》1983年第8期上,第37页到第42页;意大利文本的一些部分以“幸福的和不幸的看不见的城市”为题,发表在1972年12月的《意大利时尚》第253期上,第150页到第151页。)

在《看不见的城市》里人们找不到能认得出的城市。所有的城市都是虚构的; 我给它们每一个都起了一个女人的名字。这本书是由一些短小的章节构成的,每个章节都应提供机会,让我们对某个城市或泛指意义上的城市进行反思。

这本书每次只产生一小段,并且间隔的时间也长,就像是我跟随着各种各样的灵感而写在纸上的诗。我是以系列的方式进行写作的: 我有许多文件夹,里面放着我根据那些在我头脑中萦绕的思绪而偶尔写出的纸页,或者只是我想要写的东西的简要记录。我的文件夹中有一个专用于物体,一个专用于动物,一个专用于人物,一个专用于历史人物,还有一个专用于神话中的英雄; 我有一个关于四季的文件夹和一个关于五种感觉的文件夹; 我在一个文件夹里汇集了有关我经历过的那些城市和风景的纸页,而在另一个文件夹里则是那些超越于空间和时间的想象的城市。当一个文件夹渐渐被纸装满时,我就开始思考我能从这里提取出来的那本书了。

就这样,最近这些年里我一直都把这本书带在身边,断断续续地写,每次一小段,经历了一些不同的阶段。有的时候我只想象悲惨的城市,有的时候则只想象幸福的城市; 曾有一个时期我把这些城市比做繁星密布的天空,而在另一个时期我总免不了要谈到每天从城市中泛滥出来的废物。它差不多变成了一本日记,记录下我的心情与思考;所有的一切最后都转变成了城市的图像:我当时读的那些书,我参观的那些艺术展览,与朋友们的那些交谈。

但是所有这些纸页合在一起还没有形成一本书: 一本书(我相信)是某种有开始有结尾的东西(即使不是一本严格意义上的小说),是一个空间,读者必须进入它,在它里面走动,也许还会在它里面迷路,但在某一个时刻,找到一个出口,或许是多个出口,找到一种打开一条走出来的道路的可能性。你们中的某个人会对我说,这个定义能够适用于一部有情节的小说,却并不适用于一本像这样的书,人们应该像读诗、散文或至多是像读短篇小说一样读这本书。那么,我想要说,即使是一本这样的书,由于要成为一本书,它就应该有一个结构,也就是说人们必须在其中发现一个情节,一个旅程,一个结论。

诗的书我从来没有写过,但短篇小说的书我写过多本,当时我发现自己面对要给那些单独的篇章排序的难题,这有可能成为一个令人烦恼的难题。这一次从一开始我就在每页纸的顶头加了一个系列标题:“城市与记忆”,“城市与欲望”,“城市与符号”,第四个系列我曾经起名为“城市与形式”,这个标题后来显得太普通了,于是最终被分配到另外三类里去了。有一段时间,在继续往下写的同时,我在增多系列、或是将系列减到极少(最前面的两个系列是基本的)、或者使它们全部消失之间举棋不定。有许多片段我不知如何将它们归类,于是我寻找新的定义。我将那些有点抽象的空幻的城市编为一组,后来我称这一组为“轻盈的城市”。有一些城市我将它们定义为双重的城市,后来我认为最好还是将它们分到其他的组里。另一些系列,在开始时没有预见到, 到最后跳了出来,我把按别的方式分类过的、特别是像“回忆”和“欲望”那样的片段进行重新分配,例如“城市与眼睛”(其特点是其视觉属性)和“城市与贸易”,这是以交换为特征的: 记忆、欲望、路程、目的地的交换。“连绵的城市”和“隐蔽的城市”,这却是我“故意”写的两个系列,也就是说,在我已经开始明白应该给予这本书以形式和意义时,就带有一个明确的意图。正是在我堆积的材料的基础上,我研究最好的结构,因为我想要这些系列相互交替,相互交织,而同时,这本书的旅程又不过多地脱离时间的顺序,那些单独的片段都是按这个时间顺序而写的。在结尾时,我决定将自己固定在十一个系列,每系列五个片段,这些片段被重新组合进由不同系列的片段构成并且有着某种普遍气氛的章节里。各个系列进行相互交替的方式是尽可能最简单的,尽管有人在这里做过大量的研究以解释它。

我还没有说出我在一开始就应该说的话:《看不见的城市》就像是由马可·波罗向鞑靼人的皇帝忽必烈汗所作的一系列的旅行汇报。(在真实历史中,成吉思汗的后裔忽必烈是蒙古人的皇帝,但可马·波罗在他的书中称他为鞑靼人的大汗,而这在文学传统中保留了下来。)我并不打算追寻这位幸运的威尼斯商人的旅程,他在十三世纪一直到达了中国,然后从那里作为大汗的使者访问了远东的很大一部分地区。现在,东方是一个已经留给专业人士的主题,而我不是这样的人士。但是在所有的世纪里,有一些诗人和作家从马可·波罗的游记中获得启发,就像从一个幻想性的异域情调的舞台背景获得启发一样: 柯勒律治在他的一首著名的诗中,卡夫卡在《皇帝的圣旨》中,布扎第在《鞑靼人的沙漠》中。只有《一千零一夜》能够肯定自己有一个相同的使命:这部书变得就像是一些想象出来的大陆,在这里,另一些文学作品找到它们的空间;这是些“别处”的大陆,在今天,“别处”可以说已经不再存在了,整个世界趋向于变得一致。

这个忧郁的皇帝,他明白他的无边的权力并无多大价值,因为整个世界正在走向毁灭,一个幻想的旅行者在向他讲述一些不可能存在的城市,例如一个微小的城市,它越来越大,最后成为由众多正在扩张的同心城市构成的城市,一个悬在深渊上的蜘蛛网城市,或者是一个像莫里亚纳一样的二维城市。

在这本书每一章的前面和后面都另有一段文字,马可·波罗和忽必烈汗在这里进行思考和评论。马可·波罗和忽必烈汗的第一个片段是我为第一章而写的,只是到后来,当我面对那些城市时,我才想到其他那些章的这种片段。或者不如说,第一个片段我付出了很多劳动,并且剩余了很多材料,于是到了某个时刻,我将这些剩余材料(使节们的言语,马可的手势)的各种变体继续进行下去,于是就产生了各种各样的谈话。随着我继续写城市,我展开了关于我的劳动的思考,也就是马可·波罗和大汗的评论,而这些思考每个都是来自其自身;于是我试图让每一篇谈话自己进行下去。这样我就有了另一批材料,我努力使它们与别的材料平等地进展下去,并且在这里,我做了一点在这样一种意义上的蒙太奇,这就是,某些对话中断,然后重新开始,总之,这本书是同时在辩论和诘问中进行的。

我相信这本书所唤起的并不仅仅是一个与时间无关的城市概念,而是在书中展开了一种时而含蓄时而清晰的关于现代城市的讨论。从某个身为城市规划专家的朋友那里,我听说这本书涉及到了许多他们的问题,并且不是一个偶然事件,因为背景是相同的。但并不是仅仅到了快要结束时,“人口众多”的大都市才在我的书中出现; 那似乎是对一个古老城市的回忆的东西,只是因为被与眼前的今天的城市一同去想和写,才有了意义。

对于我们来说,今天的城市是什么?我认为我写了一种东西,它就像是在越来越难以把城市当做城市来生活的时刻,献给城市的最后一首爱情诗。也许我们正在接近城市生活的一个危机时刻,而《看不见的城市》则是从这些不可生活的城市的心中生长出来的一个梦想。今天人们以相同的顽固谈论着自然环境的破坏和巨大的技术体系的脆弱,这种脆弱有可能制造连锁故障,使各个大都市整体瘫痪。过于巨大的城市的危机是自然危机的另一面。“特大城市”,也就是正在覆盖全世界的连续的、单一的城市图景,也统治着我的书。但是,预言灾难和世界末日的书已经有很多了,再写一本将是同义重复,再说也不属于我的性格。我的马可·波罗心中想的是要发现使人们生活在这些城市中的秘密理由,是能够胜过所有这些危机的理由。这些城市是众多事物的一个整体: 记忆的整体,欲望的整体,一种言语的符号的整体; 正如所有的经济史书籍所解释的,城市是一些交换的地点,但这些交换并不仅仅是货物的交换,它们还是话语的交换,欲望的交换,记录的交换。我的书在幸福城市的图画上打开并合上,这些幸运城市不断地形成并消失,藏在不幸的城市之中。

几乎所有的评论都针对这本书的最后那句话:“在地狱里寻找非地狱的人和物,学会辨别他们,使他们存在下去,赋予他们空间。”由于这是最后的几行,所有的人都将它视为结语,“寓言的寓意”。但这是本由多面构成的书,几乎在所有的地方都有结语,它们是沿着所有的棱写成的,并且也有不少简洁或简明的寓意。当然,如果这一句是在书的结束时发生的,这并不是偶然,但我们开始说,这最后的小章节有一个双重的结语,它两方面的组成部分都是必不可少的: 关于乌托邦的城市(即使我们没有发现它,我们也不能放弃寻找它)和关于地狱的城市。另外: 这只是大汗地图册上“斜体字”的最后部分,这种一直被评论者们所忽视的文字从第一个片段到最后一个片段,所做的只是向这整本书推荐各种可能的“结论”。但是还有另一种途径,这种途径认为一本对称的书的意义要在书中寻找: 有一些心理分析的批评家在马可·波罗对威尼斯的回忆中找到了这本书的深深的根,而马可·波罗的回忆就像是对记忆的最初原型的回归; 而结构符号学的研究者们则说应该在这本书的正中心点寻找: 他们找到了一种不存在的图像,名叫宝琪的城市。在这里有一点是清楚的:作者的意见是多余的。这本书,正如我解释的那样,差不多是自行完成的,只有文字本身能够允许或排除这种或那种阅读。第五章在这本书的中心展开了一个轻的主题,它与城市主题奇异地联合在一起,作为和其他读者一样的读者,我可以说在这一章里有某些片段,我认为是较好的,就像是幻想的物象,也许这些更加纤细的形象(“轻盈的城市”或其他)是这本书最为闪光的地带。我不能再说什么了。

下面用卡尔维诺1983年3月29日在纽约哥伦比亚大学写作硕士班的一次讲座中的文字,来介绍“奥斯卡”丛书中的这个新版。讲座原为英文,这里用的是意大利文本,它是以1972到1973年的两次访谈为基础的,并且大部分在意大利没有发表过。(这篇讲稿后来以“卡尔维诺在看不见的城市里”为题,发表在美国的文学刊物《哥伦比亚》1983年第8期上,第37页到第42页;意大利文本的一些部分以“幸福的和不幸的看不见的城市”为题,发表在1972年12月的《意大利时尚》第253期上,第150页到第151页。)

在《看不见的城市》里人们找不到能认得出的城市。所有的城市都是虚构的; 我给它们每一个都起了一个女人的名字。这本书是由一些短小的章节构成的,每个章节都应提供机会,让我们对某个城市或泛指意义上的城市进行反思。

这本书每次只产生一小段,并且间隔的时间也长,就像是我跟随着各种各样的灵感而写在纸上的诗。我是以系列的方式进行写作的: 我有许多文件夹,里面放着我根据那些在我头脑中萦绕的思绪而偶尔写出的纸页,或者只是我想要写的东西的简要记录。我的文件夹中有一个专用于物体,一个专用于动物,一个专用于人物,一个专用于历史人物,还有一个专用于神话中的英雄; 我有一个关于四季的文件夹和一个关于五种感觉的文件夹; 我在一个文件夹里汇集了有关我经历过的那些城市和风景的纸页,而在另一个文件夹里则是那些超越于空间和时间的想象的城市。当一个文件夹渐渐被纸装满时,我就开始思考我能从这里提取出来的那本书了。

就这样,最近这些年里我一直都把这本书带在身边,断断续续地写,每次一小段,经历了一些不同的阶段。有的时候我只想象悲惨的城市,有的时候则只想象幸福的城市; 曾有一个时期我把这些城市比做繁星密布的天空,而在另一个时期我总免不了要谈到每天从城市中泛滥出来的废物。它差不多变成了一本日记,记录下我的心情与思考;所有的一切最后都转变成了城市的图像:我当时读的那些书,我参观的那些艺术展览,与朋友们的那些交谈。

但是所有这些纸页合在一起还没有形成一本书: 一本书(我相信)是某种有开始有结尾的东西(即使不是一本严格意义上的小说),是一个空间,读者必须进入它,在它里面走动,也许还会在它里面迷路,但在某一个时刻,找到一个出口,或许是多个出口,找到一种打开一条走出来的道路的可能性。你们中的某个人会对我说,这个定义能够适用于一部有情节的小说,却并不适用于一本像这样的书,人们应该像读诗、散文或至多是像读短篇小说一样读这本书。那么,我想要说,即使是一本这样的书,由于要成为一本书,它就应该有一个结构,也就是说人们必须在其中发现一个情节,一个旅程,一个结论。

诗的书我从来没有写过,但短篇小说的书我写过多本,当时我发现自己面对要给那些单独的篇章排序的难题,这有可能成为一个令人烦恼的难题。这一次从一开始我就在每页纸的顶头加了一个系列标题:“城市与记忆”,“城市与欲望”,“城市与符号”,第四个系列我曾经起名为“城市与形式”,这个标题后来显得太普通了,于是最终被分配到另外三类里去了。有一段时间,在继续往下写的同时,我在增多系列、或是将系列减到极少(最前面的两个系列是基本的)、或者使它们全部消失之间举棋不定。有许多片段我不知如何将它们归类,于是我寻找新的定义。我将那些有点抽象的空幻的城市编为一组,后来我称这一组为“轻盈的城市”。有一些城市我将它们定义为双重的城市,后来我认为最好还是将它们分到其他的组里。另一些系列,在开始时没有预见到, 到最后跳了出来,我把按别的方式分类过的、特别是像“回忆”和“欲望”那样的片段进行重新分配,例如“城市与眼睛”(其特点是其视觉属性)和“城市与贸易”,这是以交换为特征的: 记忆、欲望、路程、目的地的交换。“连绵的城市”和“隐蔽的城市”,这却是我“故意”写的两个系列,也就是说,在我已经开始明白应该给予这本书以形式和意义时,就带有一个明确的意图。正是在我堆积的材料的基础上,我研究最好的结构,因为我想要这些系列相互交替,相互交织,而同时,这本书的旅程又不过多地脱离时间的顺序,那些单独的片段都是按这个时间顺序而写的。在结尾时,我决定将自己固定在十一个系列,每系列五个片段,这些片段被重新组合进由不同系列的片段构成并且有着某种普遍气氛的章节里。各个系列进行相互交替的方式是尽可能最简单的,尽管有人在这里做过大量的研究以解释它。

我还没有说出我在一开始就应该说的话:《看不见的城市》就像是由马可·波罗向鞑靼人的皇帝忽必烈汗所作的一系列的旅行汇报。(在真实历史中,成吉思汗的后裔忽必烈是蒙古人的皇帝,但可马·波罗在他的书中称他为鞑靼人的大汗,而这在文学传统中保留了下来。)我并不打算追寻这位幸运的威尼斯商人的旅程,他在十三世纪一直到达了中国,然后从那里作为大汗的使者访问了远东的很大一部分地区。现在,东方是一个已经留给专业人士的主题,而我不是这样的人士。但是在所有的世纪里,有一些诗人和作家从马可·波罗的游记中获得启发,就像从一个幻想性的异域情调的舞台背景获得启发一样: 柯勒律治在他的一首著名的诗中,卡夫卡在《皇帝的圣旨》中,布扎第在《鞑靼人的沙漠》中。只有《一千零一夜》能够肯定自己有一个相同的使命:这部书变得就像是一些想象出来的大陆,在这里,另一些文学作品找到它们的空间;这是些“别处”的大陆,在今天,“别处”可以说已经不再存在了,整个世界趋向于变得一致。

这个忧郁的皇帝,他明白他的无边的权力并无多大价值,因为整个世界正在走向毁灭,一个幻想的旅行者在向他讲述一些不可能存在的城市,例如一个微小的城市,它越来越大,最后成为由众多正在扩张的同心城市构成的城市,一个悬在深渊上的蜘蛛网城市,或者是一个像莫里亚纳一样的二维城市。

在这本书每一章的前面和后面都另有一段文字,马可·波罗和忽必烈汗在这里进行思考和评论。马可·波罗和忽必烈汗的第一个片段是我为第一章而写的,只是到后来,当我面对那些城市时,我才想到其他那些章的这种片段。或者不如说,第一个片段我付出了很多劳动,并且剩余了很多材料,于是到了某个时刻,我将这些剩余材料(使节们的言语,马可的手势)的各种变体继续进行下去,于是就产生了各种各样的谈话。随着我继续写城市,我展开了关于我的劳动的思考,也就是马可·波罗和大汗的评论,而这些思考每个都是来自其自身;于是我试图让每一篇谈话自己进行下去。这样我就有了另一批材料,我努力使它们与别的材料平等地进展下去,并且在这里,我做了一点在这样一种意义上的蒙太奇,这就是,某些对话中断,然后重新开始,总之,这本书是同时在辩论和诘问中进行的。

我相信这本书所唤起的并不仅仅是一个与时间无关的城市概念,而是在书中展开了一种时而含蓄时而清晰的关于现代城市的讨论。从某个身为城市规划专家的朋友那里,我听说这本书涉及到了许多他们的问题,并且不是一个偶然事件,因为背景是相同的。但并不是仅仅到了快要结束时,“人口众多”的大都市才在我的书中出现; 那似乎是对一个古老城市的回忆的东西,只是因为被与眼前的今天的城市一同去想和写,才有了意义。

对于我们来说,今天的城市是什么?我认为我写了一种东西,它就像是在越来越难以把城市当做城市来生活的时刻,献给城市的最后一首爱情诗。也许我们正在接近城市生活的一个危机时刻,而《看不见的城市》则是从这些不可生活的城市的心中生长出来的一个梦想。今天人们以相同的顽固谈论着自然环境的破坏和巨大的技术体系的脆弱,这种脆弱有可能制造连锁故障,使各个大都市整体瘫痪。过于巨大的城市的危机是自然危机的另一面。“特大城市”,也就是正在覆盖全世界的连续的、单一的城市图景,也统治着我的书。但是,预言灾难和世界末日的书已经有很多了,再写一本将是同义重复,再说也不属于我的性格。我的马可·波罗心中想的是要发现使人们生活在这些城市中的秘密理由,是能够胜过所有这些危机的理由。这些城市是众多事物的一个整体: 记忆的整体,欲望的整体,一种言语的符号的整体; 正如所有的经济史书籍所解释的,城市是一些交换的地点,但这些交换并不仅仅是货物的交换,它们还是话语的交换,欲望的交换,记录的交换。我的书在幸福城市的图画上打开并合上,这些幸运城市不断地形成并消失,藏在不幸的城市之中。

几乎所有的评论都针对这本书的最后那句话:“在地狱里寻找非地狱的人和物,学会辨别他们,使他们存在下去,赋予他们空间。”由于这是最后的几行,所有的人都将它视为结语,“寓言的寓意”。但这是本由多面构成的书,几乎在所有的地方都有结语,它们是沿着所有的棱写成的,并且也有不少简洁或简明的寓意。当然,如果这一句是在书的结束时发生的,这并不是偶然,但我们开始说,这最后的小章节有一个双重的结语,它两方面的组成部分都是必不可少的: 关于乌托邦的城市(即使我们没有发现它,我们也不能放弃寻找它)和关于地狱的城市。另外: 这只是大汗地图册上“斜体字”的最后部分,这种一直被评论者们所忽视的文字从第一个片段到最后一个片段,所做的只是向这整本书推荐各种可能的“结论”。但是还有另一种途径,这种途径认为一本对称的书的意义要在书中寻找: 有一些心理分析的批评家在马可·波罗对威尼斯的回忆中找到了这本书的深深的根,而马可·波罗的回忆就像是对记忆的最初原型的回归; 而结构符号学的研究者们则说应该在这本书的正中心点寻找: 他们找到了一种不存在的图像,名叫宝琪的城市。在这里有一点是清楚的:作者的意见是多余的。这本书,正如我解释的那样,差不多是自行完成的,只有文字本身能够允许或排除这种或那种阅读。第五章在这本书的中心展开了一个轻的主题,它与城市主题奇异地联合在一起,作为和其他读者一样的读者,我可以说在这一章里有某些片段,我认为是较好的,就像是幻想的物象,也许这些更加纤细的形象(“轻盈的城市”或其他)是这本书最为闪光的地带。我不能再说什么了。

告白 豆瓣 Eggplant.place

8.3 (96 个评分)

作者:

[日]凑佳苗

译者:

丁世佳

哈尔滨出版社

2010

- 7

森口是日本一所中学的教师,她经常将4岁的女儿爱美带到学校照看。一天,爱美被发现死在校游泳池内,全校哗然。痛失爱女的森口辞职。她没有向警方报案,申请重新调查,而是在学生结业当天向全班同学告白,并宣告了自己的复仇计划。原来,爱美并不是死于意外。面对老师冷酷疯狂的复仇,同学们惊恐万状,惶惶不可终日……

复仇女神 豆瓣

作者:

[美国] 乔纳森·利特尔

译者:

余中先

译林出版社

2010

- 8

马克西米连·奥尔,出身中产阶级家庭的青年知识分子,倾心于哲学思辨,文学与音乐,期待有机会成为作家或老师。在自己理想的引导下,他选择加入纳粹党,1941年作为党卫军军官,首先随同节节胜利的德国军队来到乌克兰,在党卫军的各个先遣队里工作,参与所谓解决犹太人问题的特别行动,经历了基辅大屠杀、斯大林格勒战役,后又参与了奥斯维辛和达豪集中营的各项管理工作,执行对犹太人的虐待和屠杀。在柏林被苏军攻战时,奥尔杀死最好的朋友托马斯,用托马斯的证件逃出了包围圈。战后,他躲过被俘和受审,成为生产销售花边的商人,过着安逸的生活。

《复仇女神》首次从“刽子手”的内心世界出发,通过一个集体罪行参与者的记忆和讲述,探索人在杀戮之下的精神崩解。所谓的“恶”究竟是什么?国家机器是如何利用“体制”来杀人?而从最初的理想主义者变为魔鬼,人又经历了怎样内心的折磨?本书从黑暗出发,一步步走向人性中更深的黑暗。

《复仇女神》首次从“刽子手”的内心世界出发,通过一个集体罪行参与者的记忆和讲述,探索人在杀戮之下的精神崩解。所谓的“恶”究竟是什么?国家机器是如何利用“体制”来杀人?而从最初的理想主义者变为魔鬼,人又经历了怎样内心的折磨?本书从黑暗出发,一步步走向人性中更深的黑暗。