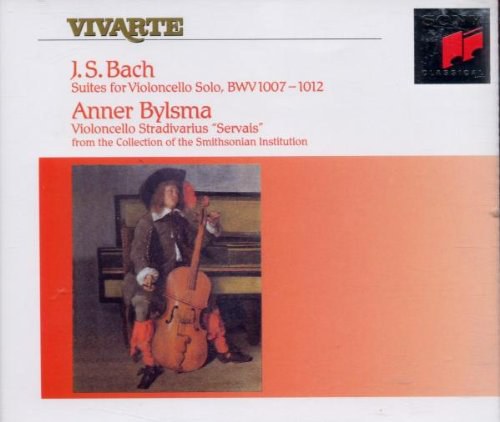

Bach: 6 Suites for Cello, BWV 1007-1012 豆瓣

9.4 (28 个评分)

Anner Bylsma

类型:

古典

发布日期 1995年6月19日

出版发行:

Sony

J. S. 巴赫的独奏大提琴组曲,BWV1007—1012,大约作于1717年,克滕。巴赫的这一套组曲采取标准的古典组曲形式,即集数种古典舞曲组成。当时克滕宫廷中有两位古大提琴演奏家阿贝尔与李尼希克,巴赫以这两位演奏家作为对象作成这套组曲,这套组曲谱系巴赫的第二位妻子安娜·玛格达琳娜抄下来,原谱没有速度标记。现在这套组曲的速度标记有多种历代著名大提琴演奏家所标标志,公认的版本是19世纪著名大提琴家H.贝尔卡所标,卡萨尔斯所标版本也极为重要。(林逸聪)

毕斯马(Anner Bylsma),出生于1934年的荷兰大提琴家,他对巴洛克音乐投注了相当多的心力,1976年他成为第一位灌录巴洛克大提琴的演奏家,而且曾经灌录过维瓦第全部的大提琴作品。他所演奏的巴赫无伴奏评价相当高,虽然名气不大但是却是一位「巷内人」都知道的实力派大师,他两次灌录巴哈无伴奏大提琴曲加上他在巴洛克音乐上的努力,让大家以为他只在巴洛克音乐上钻研,其实巴洛克只是他擅长的类型之一。出身自音乐世家的毕斯马父亲是位长号手、作曲家、指挥家,他们家族中没有人学习过大提琴,1934年出生的他起初师承Carel Van Leeuwen Boomkamp,在老师身上学到对古乐以及古代大提琴的很多知识,1962-68年间,他在阿姆斯特丹大会堂管弦乐团担任大提琴首席,六零年代早期他与莱昂哈特、布鲁根等古乐名家,一起的组成的Quado Amsterdam,尝试用当代乐器诠释巴赫那个时期作曲家的作品,但是一开始合作毕斯马就觉得事情不对劲,因为不管他怎样轻柔的演奏大提琴,总是会将布鲁根的直笛声「盖掉」,后来他们发现答案是大提琴必须用「肠弦」。毕斯马的琴声充满了人性,他不以速度、炫技、华丽为诉求,展现的是宁静、内敛、沉思的味道,加上其大师风范精彩可期。(转自Marcelproust相关介绍)

此版录于1992年,使用了名琴Servais。

毕斯马(Anner Bylsma),出生于1934年的荷兰大提琴家,他对巴洛克音乐投注了相当多的心力,1976年他成为第一位灌录巴洛克大提琴的演奏家,而且曾经灌录过维瓦第全部的大提琴作品。他所演奏的巴赫无伴奏评价相当高,虽然名气不大但是却是一位「巷内人」都知道的实力派大师,他两次灌录巴哈无伴奏大提琴曲加上他在巴洛克音乐上的努力,让大家以为他只在巴洛克音乐上钻研,其实巴洛克只是他擅长的类型之一。出身自音乐世家的毕斯马父亲是位长号手、作曲家、指挥家,他们家族中没有人学习过大提琴,1934年出生的他起初师承Carel Van Leeuwen Boomkamp,在老师身上学到对古乐以及古代大提琴的很多知识,1962-68年间,他在阿姆斯特丹大会堂管弦乐团担任大提琴首席,六零年代早期他与莱昂哈特、布鲁根等古乐名家,一起的组成的Quado Amsterdam,尝试用当代乐器诠释巴赫那个时期作曲家的作品,但是一开始合作毕斯马就觉得事情不对劲,因为不管他怎样轻柔的演奏大提琴,总是会将布鲁根的直笛声「盖掉」,后来他们发现答案是大提琴必须用「肠弦」。毕斯马的琴声充满了人性,他不以速度、炫技、华丽为诉求,展现的是宁静、内敛、沉思的味道,加上其大师风范精彩可期。(转自Marcelproust相关介绍)

此版录于1992年,使用了名琴Servais。