社会学

区分 豆瓣

La Distinction : Critique sociale du jugement

6.1 (13 个评分)

作者:

[法] 皮埃尔·布尔迪厄

译者:

刘晖

商务印书馆

2015

- 10

《区分》通过各种社会统计调查和时尚采样,揭示出各种所谓文化品位、生活趣味等文化消费其实是各阶级内部各阶层相互斗争的场域,反映的是社会的区分与差异,而这种种文化消费又再生产了这种区分与差异。

本书告诉我们,任何趣味都不是自然的、纯粹的,都是习性、资本和场域相互作用的产物。趣味是一种对人的阶级分类,而这一分类的构成、标示和维持,掩盖了社会不平等的根源,使不平等具有了某种合法的外衣。

本书是布尔迪厄这位二十世纪极具影响力的法国思想家对社会的最深刻的批判,他的洞察颠覆了人们的日常观念,极具穿透力。

本书告诉我们,任何趣味都不是自然的、纯粹的,都是习性、资本和场域相互作用的产物。趣味是一种对人的阶级分类,而这一分类的构成、标示和维持,掩盖了社会不平等的根源,使不平等具有了某种合法的外衣。

本书是布尔迪厄这位二十世纪极具影响力的法国思想家对社会的最深刻的批判,他的洞察颠覆了人们的日常观念,极具穿透力。

农民的道义经济学 豆瓣

8.2 (10 个评分)

作者:

[美国] 詹姆斯·C·斯科特

译者:

程立显

/

刘建 等

译林出版社

2013

- 3

《农民的道义经济学》是美国著名学者、耶鲁大学教授詹姆斯•C.斯科特于1976年出版的有关农民问题的著作,它集中体现了斯科特理论阐释与个案分析相结合的实证主义研究特色。

作者在书中指出,在“安全第一”的生存伦理下,农民追求的不是收入的最大化,而是较低的风险分配与较高的生存保障。随后,作者从东南亚的缅甸和越南农业社会的历史发展轨迹,特别是农民的反叛和起义入手,探究了市场资本主义的兴起对传统农业社会的巨大冲击。作者据此认为,贫困本身并不是农民反叛的原因,农业商品化和官僚国家的发展所催生的租佃和税收制度,侵犯了农民生存的伦理道德和社会公正感,迫使农民铤而走险,奋起反抗。

《农民的道义经济学》是一部真正从农民的角度出发,更为现实地考察农民生存和反叛问题的力作,它对研究亚洲乃至世界其它国家的农民问题,都有着极为现实的借鉴意义。

作者在书中指出,在“安全第一”的生存伦理下,农民追求的不是收入的最大化,而是较低的风险分配与较高的生存保障。随后,作者从东南亚的缅甸和越南农业社会的历史发展轨迹,特别是农民的反叛和起义入手,探究了市场资本主义的兴起对传统农业社会的巨大冲击。作者据此认为,贫困本身并不是农民反叛的原因,农业商品化和官僚国家的发展所催生的租佃和税收制度,侵犯了农民生存的伦理道德和社会公正感,迫使农民铤而走险,奋起反抗。

《农民的道义经济学》是一部真正从农民的角度出发,更为现实地考察农民生存和反叛问题的力作,它对研究亚洲乃至世界其它国家的农民问题,都有着极为现实的借鉴意义。

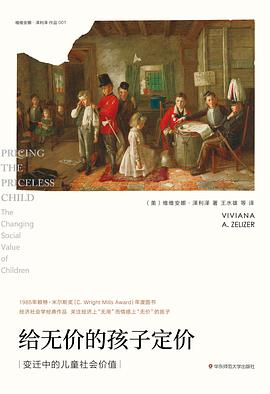

给无价的孩子定价 豆瓣

PRICING THE PRICELESS CHILD:The Changing Social Value of Children

8.1 (14 个评分)

作者:

维维安娜·泽利泽(Viviana A. Zelizer)

译者:

王水雄

华东师范大学出版社

2018

- 1

1985年美国社会学界最有权威性的赖特·米尔斯(C.Wright Mill)奖年度作品

===========================================================

二十年前,泽利泽的著作在社会学、历史学和经济学的交叉点开辟了一个新的研究领域。在美国,“泽利泽视角”(Zelizerian perspective)在很大程度上促进了经济社会学的复兴。泽利泽的著作深深地鼓舞了新一代学者,他们通过研究那些之前不被认为是“严肃的”经济现象,重新定义了经济社会学领域的界限。除了公司、网络和市场之外,研究重点转向家庭生产、日常货币交易、身体用品、护理工作和艺术等方面。

如今,泽利泽的影响力越出了美国。2005年在法国,她的作品由皮埃尔·布迪厄收入到Le Seuil系列中出版,受到人类学家、社会学家、历史学家、经济学家的欢迎。同样地,在阿根廷,2001年经济危机之后出现了一种研究日常货币交易的显著趋势。2010年,泽利泽的作品被翻译成西班牙语……总的来说,这些作品引发了对经济生活中的价值和评价问题的重新讨论,给大西洋两岸智识生活带来了持久影响。

——《思想生活》( La Vie des Idées)

===============================================================

本书关注的是19世纪70年代到20世纪30年代美国社会关于儿童的社会价值观念的转变过程,即经济上无用而情感上无价的孩子的出现过程。通过透视儿童问题的巧妙视角,作者细腻探讨了那个时期人们对儿童死亡的态度的改变、童工立法的斗争、儿童工作的分化过程、儿童保险的推行、儿童意外死亡的赔偿以及儿童的领养与买卖等。它们共同指向一个深刻的理论话题,这就是:孩子的社会文化属性,他们在道义上的“无价性”如何在市场机制的重重包围中穿越而出,形成一个非常规的市场,由非经济的标准来规则?从而最终指向一个更为深切的理论关怀:社会如何“大于”市场?

===========================================================

二十年前,泽利泽的著作在社会学、历史学和经济学的交叉点开辟了一个新的研究领域。在美国,“泽利泽视角”(Zelizerian perspective)在很大程度上促进了经济社会学的复兴。泽利泽的著作深深地鼓舞了新一代学者,他们通过研究那些之前不被认为是“严肃的”经济现象,重新定义了经济社会学领域的界限。除了公司、网络和市场之外,研究重点转向家庭生产、日常货币交易、身体用品、护理工作和艺术等方面。

如今,泽利泽的影响力越出了美国。2005年在法国,她的作品由皮埃尔·布迪厄收入到Le Seuil系列中出版,受到人类学家、社会学家、历史学家、经济学家的欢迎。同样地,在阿根廷,2001年经济危机之后出现了一种研究日常货币交易的显著趋势。2010年,泽利泽的作品被翻译成西班牙语……总的来说,这些作品引发了对经济生活中的价值和评价问题的重新讨论,给大西洋两岸智识生活带来了持久影响。

——《思想生活》( La Vie des Idées)

===============================================================

本书关注的是19世纪70年代到20世纪30年代美国社会关于儿童的社会价值观念的转变过程,即经济上无用而情感上无价的孩子的出现过程。通过透视儿童问题的巧妙视角,作者细腻探讨了那个时期人们对儿童死亡的态度的改变、童工立法的斗争、儿童工作的分化过程、儿童保险的推行、儿童意外死亡的赔偿以及儿童的领养与买卖等。它们共同指向一个深刻的理论话题,这就是:孩子的社会文化属性,他们在道义上的“无价性”如何在市场机制的重重包围中穿越而出,形成一个非常规的市场,由非经济的标准来规则?从而最终指向一个更为深切的理论关怀:社会如何“大于”市场?