Non-fiction

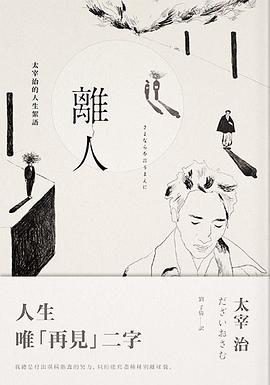

離人 豆瓣

さよならを言うまえに

作者:

太宰治

译者:

劉子倩

大牌

2016

- 8

「人生唯『再見』二字──我總是付出堪稱愚蠢的努力,只盼能寫盡種種別離樣貌。」──太宰治だざいおさむ

「太宰治就像一腳踩在活著的地獄,一邊拼命訴說光明與美好多麼重要的絕望先生。」──日本文學評論家銀色快手

「沒有哪個演員沒有舞台。那很滑稽。」

太宰治就是一個喜歡取悅他人的演員,

他有舞台,但舞台反而使他寂寞,因此總是發出臨別之言,

像是為哪天毫無預警的辭世練習告別……

面對人生、面對生活、面對愛,面對種種時刻,他都在學著如何說「再見」。

與人相逢時的歡愉轉眼即逝,別離的傷心卻很深刻,

要說我們總是耽溺惜別之情亦不為過;

但是為什麼越是努力,就越沒有自信呢?

或許,擅長與人告別,才能成為真正稱職的文學家吧。

《離人》集結太宰治隨筆散文,以及太宰文學作品的精華語錄,

收錄太宰治對世間誠實的發言,與不留一點退路的自剖。

──全書共分四篇:

※人生戀文──生活就是作品;作家,就該寫羅曼史

「即便沒有任何人予以肯定,自己一個人,還是努力試圖走上一流之路……我漸漸對自己的苦惱感到自戀。」〈人生戀文〉集結太宰治發表於報章雜誌的多篇隨筆散文,內容囊括人生哲學、生活感想,與文學見解。從這些隨筆散文可進一步認識太宰治──相對於絕望、頹廢、墮落之外──理想、善良、費盡心力,試圖扭轉命運的另一面。

※津輕通信──雜草叢生的廢園,我並不討厭

太宰治位於東京的家被炸毀,舉家遷移妻子位於甲府市的老家,而娘家隨即也因燒夷彈付之一炬。二度受災,迫不得已帶著妻兒回青森縣津輕老家,投靠大哥。〈津輕通信〉描述那段期間,太宰治寄人籬下的心情,和與故鄉舊識種種格格不入的無奈。

※如是我聞──誰罵我我就罵誰,這場筆戰我奉陪到底

發表於1948年《新潮》,是太宰治對所謂「文壇大老」宣戰之昭告文。太宰治一反「氣弱」文風,表明「誰罵我我就罵誰,這場筆戰我奉陪到底」。「我寫出〈如是我聞〉這種拙文,不是因為瘋了,不是因為自大,不是受人吹捧,更不是為了博取人氣。我是認真的。不要輕易下定論說什麼以前人人都那樣做,換言之,不過爾爾。不要自以為是地斷言以前有,所以現在也要步上同樣的命運……」內容辛辣,文章刊出即震驚文壇界。〈如是我聞〉共計四回,最終回在其死後刊出。

※人生絮語──太宰文學作品精華箴言集

說起苦中作樂的作家,太宰治應該是日本近代文壇以來的翹楚。他的話語箴言深受喜愛,引起讀者強烈共鳴,競相模仿他那睥睨一切、君臨天下的口吻,卻在開玩笑的時候意外說出真理。說出真理對太宰治來說無比重要,除了救贖自己,也總是為喜歡他的讀者帶來全新的勇氣。

「太宰治就像一腳踩在活著的地獄,一邊拼命訴說光明與美好多麼重要的絕望先生。」──日本文學評論家銀色快手

「沒有哪個演員沒有舞台。那很滑稽。」

太宰治就是一個喜歡取悅他人的演員,

他有舞台,但舞台反而使他寂寞,因此總是發出臨別之言,

像是為哪天毫無預警的辭世練習告別……

面對人生、面對生活、面對愛,面對種種時刻,他都在學著如何說「再見」。

與人相逢時的歡愉轉眼即逝,別離的傷心卻很深刻,

要說我們總是耽溺惜別之情亦不為過;

但是為什麼越是努力,就越沒有自信呢?

或許,擅長與人告別,才能成為真正稱職的文學家吧。

《離人》集結太宰治隨筆散文,以及太宰文學作品的精華語錄,

收錄太宰治對世間誠實的發言,與不留一點退路的自剖。

──全書共分四篇:

※人生戀文──生活就是作品;作家,就該寫羅曼史

「即便沒有任何人予以肯定,自己一個人,還是努力試圖走上一流之路……我漸漸對自己的苦惱感到自戀。」〈人生戀文〉集結太宰治發表於報章雜誌的多篇隨筆散文,內容囊括人生哲學、生活感想,與文學見解。從這些隨筆散文可進一步認識太宰治──相對於絕望、頹廢、墮落之外──理想、善良、費盡心力,試圖扭轉命運的另一面。

※津輕通信──雜草叢生的廢園,我並不討厭

太宰治位於東京的家被炸毀,舉家遷移妻子位於甲府市的老家,而娘家隨即也因燒夷彈付之一炬。二度受災,迫不得已帶著妻兒回青森縣津輕老家,投靠大哥。〈津輕通信〉描述那段期間,太宰治寄人籬下的心情,和與故鄉舊識種種格格不入的無奈。

※如是我聞──誰罵我我就罵誰,這場筆戰我奉陪到底

發表於1948年《新潮》,是太宰治對所謂「文壇大老」宣戰之昭告文。太宰治一反「氣弱」文風,表明「誰罵我我就罵誰,這場筆戰我奉陪到底」。「我寫出〈如是我聞〉這種拙文,不是因為瘋了,不是因為自大,不是受人吹捧,更不是為了博取人氣。我是認真的。不要輕易下定論說什麼以前人人都那樣做,換言之,不過爾爾。不要自以為是地斷言以前有,所以現在也要步上同樣的命運……」內容辛辣,文章刊出即震驚文壇界。〈如是我聞〉共計四回,最終回在其死後刊出。

※人生絮語──太宰文學作品精華箴言集

說起苦中作樂的作家,太宰治應該是日本近代文壇以來的翹楚。他的話語箴言深受喜愛,引起讀者強烈共鳴,競相模仿他那睥睨一切、君臨天下的口吻,卻在開玩笑的時候意外說出真理。說出真理對太宰治來說無比重要,除了救贖自己,也總是為喜歡他的讀者帶來全新的勇氣。

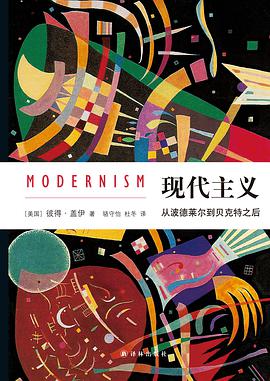

现代主义 豆瓣

Modernism:The Lure of Heresy:From Baudelaire to Beckett and Beyond

8.0 (15 个评分)

作者:

[美] 彼得·盖伊

译者:

骆守怡

/

杜冬

译林出版社

2017

- 1

萌发于19世纪中期的现代主义运动是对传统审美的全面反叛,小说、绘画、诗歌、戏剧、音乐、舞蹈、建筑、设计、电影,几乎所有艺术形式皆在这场运动中被彻底颠覆。两百多年来,现代主义余韵未消,当年的文化先锋们仍深刻影响着我们今日的文化生活。

现代主义运动缘何而起?为何具有如此强大的魅力和能量?在这本关于现代主义的百科全书式著作中,彼得·盖伊将“现代主义”这个看似抽象的概念具象化为一个个现代主义风格代表人物或一件件名垂艺术史的经典作品,他以波德莱尔为这一波澜壮阔的研究揭开序幕,追溯了现代主义最初如何以革命者的姿态出现于巴黎。随后,马尔克斯的小说、毕加索的绘画、斯特拉文斯基的音乐、盖瑞的建筑等轮番出场,盖伊在书中将它们或相互比较,或相互融汇,以博学且风趣的笔触为读者呈现了一场异彩纷呈的盛会,而现代主义发展、壮大直至衰退的过程在其中得以清晰的显现。

现代主义运动缘何而起?为何具有如此强大的魅力和能量?在这本关于现代主义的百科全书式著作中,彼得·盖伊将“现代主义”这个看似抽象的概念具象化为一个个现代主义风格代表人物或一件件名垂艺术史的经典作品,他以波德莱尔为这一波澜壮阔的研究揭开序幕,追溯了现代主义最初如何以革命者的姿态出现于巴黎。随后,马尔克斯的小说、毕加索的绘画、斯特拉文斯基的音乐、盖瑞的建筑等轮番出场,盖伊在书中将它们或相互比较,或相互融汇,以博学且风趣的笔触为读者呈现了一场异彩纷呈的盛会,而现代主义发展、壮大直至衰退的过程在其中得以清晰的显现。

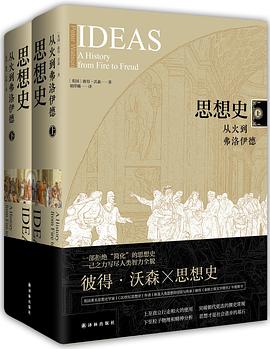

思想史:从火到弗洛伊德 豆瓣

Ideas: A History from Fire to Freud

8.2 (10 个评分)

作者:

[英] 彼得·沃森

译者:

胡翠娥

译林出版社

2018

- 1

★一部拒绝“简化”的思想史,一己之力写尽人类智力全貌。

★上至直立行走和火的使用,下至粒子物理和精神分析。

★突破朝代更迭的撰史常规,思想才是人类进步的基石。

★《泰晤士文学增刊》年度图书。

Q1:诸子百家和古希腊圣贤为何在短时间内相继出现?

Q2:黑暗的中世纪后,欧 洲如何实现了对 中国和伊斯兰世界的赶超?

Q3:你知道自己如何思考,但你知道人类经过了多少阶段,才能这样思考吗?

内容简介:

这是一部煌煌百万言、面向普通读者的百科全书式巨著。纵览自人类直立行走与取火直至20世纪初百家争鸣的思想文化发展历程。

远古智人本是非洲一种毫不起眼的灵长类动物,究竟是什么样的因素令他们扩散至整个地球,甚至踏上探索外太空的征程?又是什么样的发展使他们反思人类给地球带来的破坏,进而采取一种有良知的生活方式?沃森以发人深省的笔法讲述人类何以成为今日的人类,帮助读者更深刻地理解世界、理解自身。

这是一部依思想撰写的通史,历史不再是王朝更迭和成王败寇,而是那些为了推进人类理解世界、理解自己而做出贡献的重要思想和思潮。

媒体评论:

这是一本趣味盎然的书,能够激发那些勇于探索心灵的人,去寻求理解人类思想的发展历史。

——《泰晤士报》

本书全面涵盖了人类智识的种种发展,这样一本卷帙浩繁的书,原本很容易让读者迷失其中,但沃森以其强大的叙述能力,将全书有机地整合在一起,并点亮了其中的知识信息,一本历史杰作诞生了。

——约翰•格雷,伦敦政治经济学院欧洲思想史教授

这是一部鸿篇巨制……思想的历史值得这样大书特书。

——费利佩•费尔南德斯-阿梅斯托,著名历史学家,《外交官》主编

本书对“思想”的定义,可谓开历史之先河,将直立行走、取火等思想产生所必需的物质条件纳入其中,极大地完善了思想的谱系……书中提出了许多前人未曾设想的问题,它给出的答案也必将激发所有读者。

——诺埃尔•马尔科姆爵士,历史学家

★上至直立行走和火的使用,下至粒子物理和精神分析。

★突破朝代更迭的撰史常规,思想才是人类进步的基石。

★《泰晤士文学增刊》年度图书。

Q1:诸子百家和古希腊圣贤为何在短时间内相继出现?

Q2:黑暗的中世纪后,欧 洲如何实现了对 中国和伊斯兰世界的赶超?

Q3:你知道自己如何思考,但你知道人类经过了多少阶段,才能这样思考吗?

内容简介:

这是一部煌煌百万言、面向普通读者的百科全书式巨著。纵览自人类直立行走与取火直至20世纪初百家争鸣的思想文化发展历程。

远古智人本是非洲一种毫不起眼的灵长类动物,究竟是什么样的因素令他们扩散至整个地球,甚至踏上探索外太空的征程?又是什么样的发展使他们反思人类给地球带来的破坏,进而采取一种有良知的生活方式?沃森以发人深省的笔法讲述人类何以成为今日的人类,帮助读者更深刻地理解世界、理解自身。

这是一部依思想撰写的通史,历史不再是王朝更迭和成王败寇,而是那些为了推进人类理解世界、理解自己而做出贡献的重要思想和思潮。

媒体评论:

这是一本趣味盎然的书,能够激发那些勇于探索心灵的人,去寻求理解人类思想的发展历史。

——《泰晤士报》

本书全面涵盖了人类智识的种种发展,这样一本卷帙浩繁的书,原本很容易让读者迷失其中,但沃森以其强大的叙述能力,将全书有机地整合在一起,并点亮了其中的知识信息,一本历史杰作诞生了。

——约翰•格雷,伦敦政治经济学院欧洲思想史教授

这是一部鸿篇巨制……思想的历史值得这样大书特书。

——费利佩•费尔南德斯-阿梅斯托,著名历史学家,《外交官》主编

本书对“思想”的定义,可谓开历史之先河,将直立行走、取火等思想产生所必需的物质条件纳入其中,极大地完善了思想的谱系……书中提出了许多前人未曾设想的问题,它给出的答案也必将激发所有读者。

——诺埃尔•马尔科姆爵士,历史学家

陌生人溺水 豆瓣

Strangers Drowning

作者:

[美] 拉里莎·麦克法夸尔

译者:

王燕秋

湖南人民出版社

2017

- 7

挑衅固有认知的真实故事,颠覆三观的思想实验

在自己、亲人与陌生人之间,

如何配置我们的责任与爱才是心灵的自洽之道?

本书书名源自一个古老的哲学问题:如果你妈妈和陌生人同时溺水,你会怎么做?延伸开去,这个问题还可以是:爱人犯了可怕的重罪,应该举报吗?你眼前有个人在受苦,同时新闻报道里有一百个人在别处受苦,谁更令你揪心?垂死的老人和奄奄一息的小孩,你选择救谁……在践行善举时,以何种方式帮 助他人、远近亲疏及数量之别令你感到困扰吗?以血缘为中心的道德观是否具有天然的正当性?反过来,抹除亲人和陌生人界限的无差别的爱是否 更高尚?

本书讲述了一些利他主义者的故事,他们不断探索最合理、最呼应自己内在需求的行善方式,有些行为极端得令人震撼和敬畏。这些真实的故事让我们直面“人生的意义究竟是什么”这一终极问题。在一个被陌生人的需要淹没的世界里,我们总要面对如下诘问:我们应该伸出多少援手?我们能够帮助多少?在自己、亲人与陌生人之间,如何配置我们的责任与爱,才是心灵的自洽之道?

在自己、亲人与陌生人之间,

如何配置我们的责任与爱才是心灵的自洽之道?

本书书名源自一个古老的哲学问题:如果你妈妈和陌生人同时溺水,你会怎么做?延伸开去,这个问题还可以是:爱人犯了可怕的重罪,应该举报吗?你眼前有个人在受苦,同时新闻报道里有一百个人在别处受苦,谁更令你揪心?垂死的老人和奄奄一息的小孩,你选择救谁……在践行善举时,以何种方式帮 助他人、远近亲疏及数量之别令你感到困扰吗?以血缘为中心的道德观是否具有天然的正当性?反过来,抹除亲人和陌生人界限的无差别的爱是否 更高尚?

本书讲述了一些利他主义者的故事,他们不断探索最合理、最呼应自己内在需求的行善方式,有些行为极端得令人震撼和敬畏。这些真实的故事让我们直面“人生的意义究竟是什么”这一终极问题。在一个被陌生人的需要淹没的世界里,我们总要面对如下诘问:我们应该伸出多少援手?我们能够帮助多少?在自己、亲人与陌生人之间,如何配置我们的责任与爱,才是心灵的自洽之道?

新千年文学备忘录 豆瓣

9.6 (55 个评分)

作者:

[意] 伊塔洛·卡尔维诺

译者:

黄灿然

译林出版社

2009

- 3

卡尔维诺从三个方位写这本书:作家、读者、批评家。就其观点的成熟度而言,他这时已来到生命的最后期。作为作家他有特别的阅读需要,作为读者他有极大的好奇心和胃口,作为批评家他有独特的眼光和行文。三者结合起来使他写出这本高密度的小书:几万字即能纵横古今世界文学,梳理一条条綫索, 把不同倾向不同风格的作家一串串连接起来,使我们在文学的迷宫中豁然开朗,眼前一亮。

这本小书不是具体谈论某位作家某些作品,而是谈论不同作家的共通点和差异性。这些作家和作品都成了卡尔维诺阐述他的论点的例子,而他的论点又都是长年累月阅读这些作家和作品之后形成的。最值得注意的是,这本书似乎综合了卡尔维诺自己在书中推崇的各个特色:既轻快又准确,既形象又繁复。

这本小书不是具体谈论某位作家某些作品,而是谈论不同作家的共通点和差异性。这些作家和作品都成了卡尔维诺阐述他的论点的例子,而他的论点又都是长年累月阅读这些作家和作品之后形成的。最值得注意的是,这本书似乎综合了卡尔维诺自己在书中推崇的各个特色:既轻快又准确,既形象又繁复。

零度看張──重構張愛玲 豆瓣

作者:

王安憶

/

韓麗珠

…

香港中文大学出版社

2009

內容簡介

這個集子的所有作者都可以說是不同尋常意思的「張迷」。他們把張愛玲的文字看成一個起點,說着說着,就說到了自己。在努力接近張愛玲的時候,他們意識到自己與她所處的時間空間的不同。所以說零度不只一種接近,也是一種距離。

集子裏的文字試圖回應張作為一個不和諧的音符給我們提出的不斷的挑戰,試圖從她的文字中發掘出被遮蔽了的世界和風景。這才是「張力」的真正的意思。

這個集子的所有作者都可以說是不同尋常意思的「張迷」。他們把張愛玲的文字看成一個起點,說着說着,就說到了自己。在努力接近張愛玲的時候,他們意識到自己與她所處的時間空間的不同。所以說零度不只一種接近,也是一種距離。

集子裏的文字試圖回應張作為一個不和諧的音符給我們提出的不斷的挑戰,試圖從她的文字中發掘出被遮蔽了的世界和風景。這才是「張力」的真正的意思。

火与烬 豆瓣

Fire and Ashes: Success and Failure in Politics

8.8 (10 个评分)

作者:

[加拿大] 叶礼庭

译者:

黄天磊

中央编译出版社

2017

- 9

◆当今世界最具影响力的知识分子之一,乔治·奥威尔奖、汉娜·阿伦特奖得主叶礼庭的从政自述

◆从哈佛教授到加拿大自由党党魁,这条路究竟有多险阻?

◆比《纸牌屋》更真实的政坛浮沉记,无比坦诚动人的失败者箴言录

◆一个政坛局外人的从政冒险,一个理想主义者对民主的反思

···

【内容简介】

“全世界的课堂上布置给学生阅读的政治理论,大都不 是那些在政治上取得成功的人写的,而是剩下的失败者写的。”

2005年,执教哈佛的著名学者叶礼庭突然决定回到加拿大投身政治。2009年,他如愿出任加拿大自由党党魁,期望能率领自由党取代当时的保守党政府,并成为下届总理。但棘手问题接踵而至:民众对自由党的信任度连年下跌,众议院中党派倾轧严重,竞争对手别有用心地攻击与抹黑,媒体常常有意曲解他的言论。2011年竞选总理惨败后,叶礼庭重回书斋,开始反思这段短暂的政治生涯。

选民总是非理性的?候选人都是靠不住的?政治是金钱与权力的肮脏游戏?在这本失意政治家的回忆录中,叶礼庭试图澄清这些关于选举制度和民主传统的误解,并对当今残酷的、高度对抗化的现代民主政治做出深刻而清晰的剖析。

···

【名人及媒体推荐】

对迷失在现代政治的民主迷宫中的读者来说,本书犹如一枚指南针。

——马里奥·巴尔加斯·略萨(诺贝尔文学奖得主)

·

我的书架上有很多成功政治精英的回忆录,他们的书里都是玫瑰色的胜利记录。叶礼庭的这本书却截然不同,它讲述了一个关于谦逊、自我发现和人与人之间的纽带的故事。

——安妮-玛丽·施劳特(普林斯顿大学公共与国际事务学院教授)

·

本书对民主政治现实的洞见精妙而机智,我相信对那些试图理解民主的可能性和政治的现代流变的读者来说,本书非常重要。

——马克·斯蒂尔斯(牛津大学教授)

·

叶礼庭是一个卓越的人。本书是一部独特的回忆录,他的学识、同情和智慧支撑其走过那段混乱而艰苦的从政岁月。他的笔触优美而真实,关于如何在充满缺陷和潜能的现代民主中开辟一条新的道路,我不知道还有哪本书比这本书写得更好。

——罗伊·斯图尔特(英国政治家、外交官)

·

本书观点敏锐,观察犀利,笔调辛辣,是一本对现代政治饱含希望的回忆录。

——《卫报》

·

本书留给读者一种怅然若失感,很大程度上不是为了叶礼庭在政治上的失利,因为正如他在书中所说,失败在最早开始时已经注定。令人感到惋惜的是现代政治中逐渐消逝的文明,作者将这种情景描绘得栩栩如生。

——《纽约书评》

·

从没有读过如此坦白的从政者自述。

——《华尔街日报》

·

叶礼庭也许不是一位特别成功的政治家,但他无疑是一位极好的作家和政治观察者。

——《温哥华太阳报》

·

《火与烬》是对当下政治状态的有力明证,是对政治生活的危险和愉悦的警世通言,这是任何有志开始一段政治生涯的读者必读的启蒙书。

——《多伦多星报》

◆从哈佛教授到加拿大自由党党魁,这条路究竟有多险阻?

◆比《纸牌屋》更真实的政坛浮沉记,无比坦诚动人的失败者箴言录

◆一个政坛局外人的从政冒险,一个理想主义者对民主的反思

···

【内容简介】

“全世界的课堂上布置给学生阅读的政治理论,大都不 是那些在政治上取得成功的人写的,而是剩下的失败者写的。”

2005年,执教哈佛的著名学者叶礼庭突然决定回到加拿大投身政治。2009年,他如愿出任加拿大自由党党魁,期望能率领自由党取代当时的保守党政府,并成为下届总理。但棘手问题接踵而至:民众对自由党的信任度连年下跌,众议院中党派倾轧严重,竞争对手别有用心地攻击与抹黑,媒体常常有意曲解他的言论。2011年竞选总理惨败后,叶礼庭重回书斋,开始反思这段短暂的政治生涯。

选民总是非理性的?候选人都是靠不住的?政治是金钱与权力的肮脏游戏?在这本失意政治家的回忆录中,叶礼庭试图澄清这些关于选举制度和民主传统的误解,并对当今残酷的、高度对抗化的现代民主政治做出深刻而清晰的剖析。

···

【名人及媒体推荐】

对迷失在现代政治的民主迷宫中的读者来说,本书犹如一枚指南针。

——马里奥·巴尔加斯·略萨(诺贝尔文学奖得主)

·

我的书架上有很多成功政治精英的回忆录,他们的书里都是玫瑰色的胜利记录。叶礼庭的这本书却截然不同,它讲述了一个关于谦逊、自我发现和人与人之间的纽带的故事。

——安妮-玛丽·施劳特(普林斯顿大学公共与国际事务学院教授)

·

本书对民主政治现实的洞见精妙而机智,我相信对那些试图理解民主的可能性和政治的现代流变的读者来说,本书非常重要。

——马克·斯蒂尔斯(牛津大学教授)

·

叶礼庭是一个卓越的人。本书是一部独特的回忆录,他的学识、同情和智慧支撑其走过那段混乱而艰苦的从政岁月。他的笔触优美而真实,关于如何在充满缺陷和潜能的现代民主中开辟一条新的道路,我不知道还有哪本书比这本书写得更好。

——罗伊·斯图尔特(英国政治家、外交官)

·

本书观点敏锐,观察犀利,笔调辛辣,是一本对现代政治饱含希望的回忆录。

——《卫报》

·

本书留给读者一种怅然若失感,很大程度上不是为了叶礼庭在政治上的失利,因为正如他在书中所说,失败在最早开始时已经注定。令人感到惋惜的是现代政治中逐渐消逝的文明,作者将这种情景描绘得栩栩如生。

——《纽约书评》

·

从没有读过如此坦白的从政者自述。

——《华尔街日报》

·

叶礼庭也许不是一位特别成功的政治家,但他无疑是一位极好的作家和政治观察者。

——《温哥华太阳报》

·

《火与烬》是对当下政治状态的有力明证,是对政治生活的危险和愉悦的警世通言,这是任何有志开始一段政治生涯的读者必读的启蒙书。

——《多伦多星报》

诱惑的艺术 豆瓣

7.2 (5 个评分)

作者:

[美] 罗伯特·格林

东方出版中心

2007

- 9

《诱惑的艺术》的目的是使你具备说服他人、讨人喜欢的能力,这样你周围的人会在不知不觉中慢慢丧失防卫的意识,被你俘获。这是优雅时代的战争艺术。

在每次诱惑中,你都要分析并了解两个方面的要素:首先是你自己,你身上有什么样的诱惑特性;其次是对方,你要采取怎样的行动才能攻破对方的防御之墙,让对方臣服于你。这两个方面同样重要。如果不知道你自身性格中能够吸引别人的特点就草率进攻,你会成为机械的诱惑者,诱惑之术笨拙而生硬。如果你只依赖自己的诱惑天赋而忽视对方的情绪性格,就会犯下极大的错误,并且严重制约你的发展。

因此,《诱惑的艺术》分为两个部分。第一部分“谁是诱惑者”描述了9种诱惑类型,还附加了反诱惑因素。这些诱惑类型可以帮助你意识到自己性格中与生俱来的诱惑潜能,这是任何诱惑中最基本的要素。第二部分是“实施诱惑”,这部分囊括了24种诱惑招数和策略,会指导你打造魔咒,击毁对方的防范意识,为你的诱惑增加激情,平添力量,诱导对方彻底臣服。作为连接这两个部分的桥梁,中间还有一章探讨了诱惑对象18种——每一种的生命都有某种缺憾,都有待你填补的空虚之感。了解对方是怎样的性格,不但能帮助你清楚地认识到自己的诱惑特长,更能让你在实施诱惑时有的放矢。忽略哪一个部分都会给你的诱惑造成缺憾。

在每次诱惑中,你都要分析并了解两个方面的要素:首先是你自己,你身上有什么样的诱惑特性;其次是对方,你要采取怎样的行动才能攻破对方的防御之墙,让对方臣服于你。这两个方面同样重要。如果不知道你自身性格中能够吸引别人的特点就草率进攻,你会成为机械的诱惑者,诱惑之术笨拙而生硬。如果你只依赖自己的诱惑天赋而忽视对方的情绪性格,就会犯下极大的错误,并且严重制约你的发展。

因此,《诱惑的艺术》分为两个部分。第一部分“谁是诱惑者”描述了9种诱惑类型,还附加了反诱惑因素。这些诱惑类型可以帮助你意识到自己性格中与生俱来的诱惑潜能,这是任何诱惑中最基本的要素。第二部分是“实施诱惑”,这部分囊括了24种诱惑招数和策略,会指导你打造魔咒,击毁对方的防范意识,为你的诱惑增加激情,平添力量,诱导对方彻底臣服。作为连接这两个部分的桥梁,中间还有一章探讨了诱惑对象18种——每一种的生命都有某种缺憾,都有待你填补的空虚之感。了解对方是怎样的性格,不但能帮助你清楚地认识到自己的诱惑特长,更能让你在实施诱惑时有的放矢。忽略哪一个部分都会给你的诱惑造成缺憾。

麥克風試音 豆瓣

作者:

黃國峻

聯合文學出版社股份有限公司

2002

- 1

這本書裡,總也有連伍迪•艾倫都要捧腹大笑的時候。本書為小說家黃國峻改頭換面、犧牲形象、賣命的搞笑演出。全書就是一場聲光俱佳的脫口秀,主持人黃國峻在上半場的五幕裡,以簡短的篇幅,一段接一段機智伶俐的表演,不時閃現幽默靈光;下半場則由五段即興演出組成,彷彿爵士樂,幽默的主旋律不變,卻加入更多變奏與隨性的自由調性。全書敏銳地揭露現代人生活中的荒謬本質,隨處可見精闢犀利的嘲諷與顛覆,讀來讓人不可自抑的開懷大笑。在此誠心警告,千萬不要在應該嚴肅的場合閱讀這本書。作者簡介

黃國峻,一九七一年生,台北市人,家中排行老么。身高一七五公分,體重五十五(正負五)公斤。高中畢業,服役於桃園。曾獲聯合文學小說新人獎推薦獎。目前專志寫作,短文散見於《自由時報》副刊。著有短篇小說集《度外》、《盲目地注視》。

黃國峻,一九七一年生,台北市人,家中排行老么。身高一七五公分,體重五十五(正負五)公斤。高中畢業,服役於桃園。曾獲聯合文學小說新人獎推薦獎。目前專志寫作,短文散見於《自由時報》副刊。著有短篇小說集《度外》、《盲目地注視》。

当我谈跑步时,我谈些什么(2015典藏版) 豆瓣 谷歌图书

8.4 (54 个评分)

作者:

(日)村上春树

译者:

施小炜

南海出版公司

2015

- 9

《当我谈跑步时,我谈些什么》是村上春树最受欢迎的随笔集。开始作家生涯之际,村上春树也开始长跑。从夏威夷的考爱岛,到马萨诸塞的剑桥;从村上市的铁人三项赛,到希腊马拉松长跑古道,他永远在奔跑。

“痛楚难以避免,而磨难可以选择。”每当村上长跑时,脑海里就反复出现这句话。积极地选择磨难,就是将人生的主动权握在自己手中。他将这些年来在路上一面奔跑,一面思索的东西集结成书,诚实地书写跑步,诚实地书写人生。

《当我谈跑步时,我谈些什么》(2015典藏版)收入14幅珍贵写真,记录村上春树25年跑步与人生历程,全新设计,精致装帧,带你进入村上春树的跑者世界。

“痛楚难以避免,而磨难可以选择。”每当村上长跑时,脑海里就反复出现这句话。积极地选择磨难,就是将人生的主动权握在自己手中。他将这些年来在路上一面奔跑,一面思索的东西集结成书,诚实地书写跑步,诚实地书写人生。

《当我谈跑步时,我谈些什么》(2015典藏版)收入14幅珍贵写真,记录村上春树25年跑步与人生历程,全新设计,精致装帧,带你进入村上春树的跑者世界。

走向绝对:王尔德 里尔克 茨维塔耶娃 豆瓣

Les Aventuriers de l'absolu

作者:

[法] 茨维坦·托多罗夫(Tzvetan Todorov)

译者:

朱静

华东师范大学出版社·六点分社

2014

- 8

几千年以来,西方称它为上帝;法国大革命之后,“绝对”以“民族”的形式,然后以“阶级”或“种族”的形式被带到尘世。今天,在这些宗教和政治的形式中仍然不想放弃“绝对”的人还有很多。

近代三位伟大的诗人王尔德、里尔克、茨维塔耶娃把“绝对”置于他们人生的中心。他们不仅仅满足于创作出令人难忘的艺术作品,他们更要以他们本身的生命去达至唯美和完美。然而,这导致了悲剧性的后果,为什么呢?

托多罗夫通过阅读王尔德、里尔克、茨维塔耶娃生前和友人的通信,梳理他们以各自不同的方式探寻“绝对”的生命轨迹,对诗人们的生活方式和人生追求提出深刻的质询。三位诗人力图达到无限与崇高,他们的道路各不相同,却都以悲剧告终:王尔德堕落,里尔克抑郁,茨维塔耶娃自杀。他们的绝对追求成就了深刻完美的作品,但他们具体有限的人生却充满辛酸与不幸。托多罗夫在力求理解诗人命运、为我们全面展现他们形象的同时,也对生活的艺术作了一番思索。作者试图激发我们去思考:在有限的、相对的世界里,一个美丽又感觉丰富的生命其意义何在?

近代三位伟大的诗人王尔德、里尔克、茨维塔耶娃把“绝对”置于他们人生的中心。他们不仅仅满足于创作出令人难忘的艺术作品,他们更要以他们本身的生命去达至唯美和完美。然而,这导致了悲剧性的后果,为什么呢?

托多罗夫通过阅读王尔德、里尔克、茨维塔耶娃生前和友人的通信,梳理他们以各自不同的方式探寻“绝对”的生命轨迹,对诗人们的生活方式和人生追求提出深刻的质询。三位诗人力图达到无限与崇高,他们的道路各不相同,却都以悲剧告终:王尔德堕落,里尔克抑郁,茨维塔耶娃自杀。他们的绝对追求成就了深刻完美的作品,但他们具体有限的人生却充满辛酸与不幸。托多罗夫在力求理解诗人命运、为我们全面展现他们形象的同时,也对生活的艺术作了一番思索。作者试图激发我们去思考:在有限的、相对的世界里,一个美丽又感觉丰富的生命其意义何在?

异乡记 豆瓣

8.9 (35 个评分)

作者:

张爱玲

北京十月文艺出版社

2010

★张爱玲自传性散文遗稿首度公开

直观生动地了解张爱玲的生活及其人生中某个关键日子

◎了解张爱玲在农村过年以及农民生活等等细节

◎了解张爱玲人生中某个重要的日子

◎了解张爱玲传奇一生的第一手资料

★《异乡记》里有些散句,不需要context,也可以兀自燃烧。——刘绍铭

《异乡记》为张爱玲当年从上海到温州寻访胡兰成时写下的所见所闻。

书中记载了张爱玲在农村过年、看见杀猪、农民生活等细节,精练的文字佐于真挚的情感流露,使得通篇读来生动有趣,农村百景跃然纸上。

此外,这部作品不仅记录了张爱玲人生某个重要关键日子,书中文字更成为她日后创作《倾城之恋》、《秧歌》、《怨女》,甚至是《小团圆》等作品的灵感来源。

张爱玲文学遗产继承人宋以朗表示:发表这篇轶稿的原因是,“《异乡记》的发表,不但提供了有关张爱玲本人的第一手资料,更有助我们了解她的写作意图及过程……”。

直观生动地了解张爱玲的生活及其人生中某个关键日子

◎了解张爱玲在农村过年以及农民生活等等细节

◎了解张爱玲人生中某个重要的日子

◎了解张爱玲传奇一生的第一手资料

★《异乡记》里有些散句,不需要context,也可以兀自燃烧。——刘绍铭

《异乡记》为张爱玲当年从上海到温州寻访胡兰成时写下的所见所闻。

书中记载了张爱玲在农村过年、看见杀猪、农民生活等细节,精练的文字佐于真挚的情感流露,使得通篇读来生动有趣,农村百景跃然纸上。

此外,这部作品不仅记录了张爱玲人生某个重要关键日子,书中文字更成为她日后创作《倾城之恋》、《秧歌》、《怨女》,甚至是《小团圆》等作品的灵感来源。

张爱玲文学遗产继承人宋以朗表示:发表这篇轶稿的原因是,“《异乡记》的发表,不但提供了有关张爱玲本人的第一手资料,更有助我们了解她的写作意图及过程……”。

Oracle Bones 豆瓣 Goodreads

9.4 (24 个评分)

作者:

Peter Hessler

HarperCollins

2006

- 5

From the acclaimed author of River Town comes a rare portrait, both intimate and epic, of twenty-first-century China as it opens its doors to the outside world. A century ago, outsiders saw Chinaas a place where nothing ever changes. Today the coun-try has become one of the most dynamic regions on earth. That sense of time—the contrast between past and present, and the rhythms that emerge in a vast, ever-evolving country—is brilliantly illuminated by Peter Hessler in Oracle Bones , a book that explores the human side of China's transformation. Hessler tells the story of modern-day China and its growing links to the Western world as seen through the lives of a handful of ordinary people. In addition to the author, an American writer living in Beijing, the narrative follows Polat, a member of a forgotten ethnic minority, who moves to the United States in searchof freedom; William Jefferson Foster, who grew up in an illiterate family and becomes a teacher; Emily,a migrant factory worker in a city without a past; and Chen Mengjia, a scholar of oracle-bone inscriptions, the earliest known writing in East Asia, and a man whosetragic story has been lost since the Cultural Revolution. All are migrants, emigrants, or wanderers who find themselves far from home, their lives dramatically changed by historical forces they are struggling to understand. Peter Hessler excavates the past and puts a remarkable human face on the history he uncovers. In a narrative that gracefully moves between the ancient and the present, the East and the West, Hessler captures the soul of a country that is undergoing a momentous change before our eyes.

亲爱的安德烈 豆瓣 Goodreads

親愛的安德烈

8.3 (339 个评分)

作者:

龙应台

/

[德] 安德烈

人民文学出版社

2008

- 12

安德烈十四岁的时候,龙应台离开欧洲,返回台湾,就任台北市首任文化局长。等她卸任回到儿子身边,安德烈已是一个一百八十四公分高的十八岁的小伙子,坐在桌子另一边,有一点“冷”地看着妈妈。

他们是两代人,年龄相差三十年;他们也是两国人,中间横着东西文化。失去小男孩安安没关系,但龙应台一定要认识成熟的大学生安德烈。

于是,母子俩用了三年时间互相通信。龙应台“认识了人生里第一个十八岁的人”,安德烈“也第一次认识了自己的母亲”。

收入此书的的三十多封书信,感动了无数被“亲子”之间隔阂与冲突深深困扰着的读者,为读者弭平代沟、跨越文化阻隔、两代人沟通交流带来了全新的思维和方法。

他们是两代人,年龄相差三十年;他们也是两国人,中间横着东西文化。失去小男孩安安没关系,但龙应台一定要认识成熟的大学生安德烈。

于是,母子俩用了三年时间互相通信。龙应台“认识了人生里第一个十八岁的人”,安德烈“也第一次认识了自己的母亲”。

收入此书的的三十多封书信,感动了无数被“亲子”之间隔阂与冲突深深困扰着的读者,为读者弭平代沟、跨越文化阻隔、两代人沟通交流带来了全新的思维和方法。

一位年轻小说家的自白 豆瓣

8.0 (10 个评分)

作者:

(意)安贝托·艾柯

译者:

李灵

广西师范大学出版社·理想国

2014

- 8

2010年,艾柯在美国素有“南哈佛”美誉的埃默里大学作了一系列现代文学讲座,结集为《一位年轻小说家的自白》。

1980年艾柯出版第一部小说《玫瑰之名》已年近五十,如今他年逾古稀,在这些“自白”中回忆作为一名学者的职业生涯,以及作为一位小说家的最近的工作,并探索二者富有成效的关系。

艾柯探讨了那些引人入胜的文学话题:小说和非小说的边界是什么?何为创意写作?小说家如何写成一本书?我们为什么会为安娜•卡列尼娜和包法利夫人的困境动容?虚拟人物在何种意义上“存在”着?……艾柯考量作者、文本和诠释者的关系,以作品为例具体解说他的创作手法,如何构建笔下精确入微的虚构世界。他也没有忽略自己的“清单”怪癖:文学清单以其“潜在的无限性”,成为作者重新筑造世界的方式。

艾柯一生的阅读、研究和创造横跨了不同的语言、时代和领域。作为过去三十年来世界上最重要的小说家之一,他依然感觉自己像个业余爱好者——这为本书所有页面注入满溢的活力和渴望。这个“年轻”的小说家全面坦白自己的创意世界:关于艺术虚构的启示,关于文字力量的智慧。

1980年艾柯出版第一部小说《玫瑰之名》已年近五十,如今他年逾古稀,在这些“自白”中回忆作为一名学者的职业生涯,以及作为一位小说家的最近的工作,并探索二者富有成效的关系。

艾柯探讨了那些引人入胜的文学话题:小说和非小说的边界是什么?何为创意写作?小说家如何写成一本书?我们为什么会为安娜•卡列尼娜和包法利夫人的困境动容?虚拟人物在何种意义上“存在”着?……艾柯考量作者、文本和诠释者的关系,以作品为例具体解说他的创作手法,如何构建笔下精确入微的虚构世界。他也没有忽略自己的“清单”怪癖:文学清单以其“潜在的无限性”,成为作者重新筑造世界的方式。

艾柯一生的阅读、研究和创造横跨了不同的语言、时代和领域。作为过去三十年来世界上最重要的小说家之一,他依然感觉自己像个业余爱好者——这为本书所有页面注入满溢的活力和渴望。这个“年轻”的小说家全面坦白自己的创意世界:关于艺术虚构的启示,关于文字力量的智慧。

张枣随笔选 豆瓣

8.7 (14 个评分)

作者:

张枣

/

编者 颜炼军

人民文学出版社

2012

- 4

《张枣随笔选》是继《张枣的诗》之后,诗人张枣的又一本书。张枣人生履历丰富,生性萧散不羁,常着迷于食色趣味。 这本《张枣随笔选》荟萃了他生前为数不多的散文作品,其中包括散文诗、序跋、演讲稿、课堂讲稿、访谈和少许译文。纵览张枣的散文作品,我们至少可以看到如下优异性:在修辞上,他借重丰厚的西方语言文学素养和眼界,有意识地采集古典汉语中各种“甜” 的元素,发明了一种儒雅而精确的文风;在精神内涵上,他力图因地制宜地在生活中萃取出那些最不可思议的、最能安慰我们的存在的部分,按照他自己的话说,即寻找内在于生活的秘密庆典。