建筑

07SJ924木结构住宅 豆瓣

作者:

中国建筑标准设计研究院 编

2007

- 11

《木结构住宅》的编制体现了木结构建筑的节能、环保、舒适和可持续发展等特点,内容充实、设计合理,便于设计选用和施工安装,对木结构建筑在工程中的应用起到了推动促进作用。07SJ924《木结构住宅》国家建筑标准设计图集适用于三层及三层以下的独立和联排居住建筑、低层小型商业建筑、旅馆、度假村等小型旅游建筑,以及居住小区、庭院、小游园等绿化景观和建筑小品。图集包括轻型木结构建筑构造、原木结构建筑构造、普通木结构建筑构造和室外景观木结构建筑小品与连接构造。

轻型木结构住宅建造技术 豆瓣

2009

- 11

《轻型木结构住宅建造技术》主要以轻型木结构住宅建筑为对象,参考国外轻型木结构住宅建造技术,结合我国的木结构设计等相关规范,按照从轻型木结构住宅建筑的施工顺序,从基础工程、楼盖工程、墙体工程、屋盖工程和装饰工程五个方面对轻型木结构住宅建造施工技术进行了全面而系统地详述。《轻型木结构住宅建造技术》不仅可以作为木结构建筑施工、验收等相关单位部门的施工技术培训用书,还可供土建院校教学参考。

Shelters, Shacks and Shanties 豆瓣

作者:

Daniel Carter Beard

The Lyons Press

1999

- 8

Log Home Inspirations 来自木屋的灵感 豆瓣

作者:

Skinner, Tina/ Wade, Roger (PHT)

Schiffer Pub Ltd

2007

- 7

280*216mm

Architectural Modelmaking 豆瓣

作者:

Dunn, Nick

2010

- 9

The physical scale model is often cited as an important tool of communication for architecture students and practitioners alike. Although the proliferation of CAD programmes has enabled the creation of increasingly complex computer models and virtual environments, there is also a growing need to address the three-dimensional qualities of architecture that may be lost when using such media. This book focuses on the inspiring possibilities for modelling the built environment with all the different media and techniques that are now available. Through description of the use of different models in different contexts, the book provides a practical and effective guide to how and why models are used, in addition to what they are used for, and, furthermore, how they relate to architecture education. Following a brief introduction, the book is divided into three sections: Media, Types and Applications. The book is generously illustrated with photographs of models, accompanying commentaries, and step-by-step practical instructions on the various techniques associated with modelmaking. "Architectural Modelmaking" will provide a concise yet broad 'toolbox' for students of architecture.

The Death and Life of Great American Cities 豆瓣

8.9 (8 个评分)

作者:

Jane Jacobs

Vintage

1992

A direct and fundamentally optimistic indictment of the short-sightedness and intellectual arrogance that has characterized much of urban planning in this century, The Death and Life of Great American Cities has, since its first publication in 1961, become the standard against which all endeavors in that field are measured. In prose of outstanding immediacy, Jane Jacobs writes about what makes streets safe or unsafe; about what constitutes a neighborhood, and what function it serves within the larger organism of the city; about why some neighborhoods remain impoverished while others regenerate themselves. She writes about the salutary role of funeral parlors and tenement windows, the dangers of too much development money and too little diversity. Compassionate, bracingly indignant, and always keenly detailed, Jane Jacobs's monumental work provides an essential framework for assessing the vitality of all cities.

贝聿铭全集 豆瓣

I.M.Pei

作者:

(美)朱迪狄欧(Jodidio,P.)+(美)斯特朗(Strong,J.A.)著

译者:

李佳洁

/

郑小东

电子工业出版社

2012

- 1

1983年,当世界上最著名的建筑师之一——贝聿铭被授予普利兹克奖(Pritzker Prize)时,评审团对这位善用光线、空间和几何图形的大师的评价是:“他创造了本世纪最美丽的内部空间和外部造型。”《贝聿铭全集》是这一评语的最好见证,本书以他最著名并广受赞誉的卢浮宫作为焦点,展示了贝聿铭逾50年来一众卓越的雕塑感造型作品。

贝聿铭偏爱石材、混凝土、玻璃和钢的结合,他将自己的现代建筑愿景以作品的形式散布全球,远至卡塔尔、中国、卢森堡、日本和德国。同时,波士顿的肯尼迪纪念图书馆和华盛顿特区的国家美术馆等重要作品让他在美国国内也早已家喻户晓。这本全集专注于贝聿铭本人最感兴趣并直接负责的作品,以更好地展现大师的巨大影响力。作为第一本研究建筑大师贝聿铭的专著,书中由菲利普?朱迪狄欧、珍妮特?亚当斯?斯特朗和卡特?怀斯曼撰写的深度评论,将成为有助后人研究贝氏风格的珍宝。

贝聿铭偏爱石材、混凝土、玻璃和钢的结合,他将自己的现代建筑愿景以作品的形式散布全球,远至卡塔尔、中国、卢森堡、日本和德国。同时,波士顿的肯尼迪纪念图书馆和华盛顿特区的国家美术馆等重要作品让他在美国国内也早已家喻户晓。这本全集专注于贝聿铭本人最感兴趣并直接负责的作品,以更好地展现大师的巨大影响力。作为第一本研究建筑大师贝聿铭的专著,书中由菲利普?朱迪狄欧、珍妮特?亚当斯?斯特朗和卡特?怀斯曼撰写的深度评论,将成为有助后人研究贝氏风格的珍宝。

全球城市史 豆瓣

作者:

(美) 乔尔·科特金

译者:

王旭

社会科学文献出版社

2010

- 11

《全球城市史(修订版)》内容简介:一位美国当代首席都市学家,从中石器时代到现代,对城市历史进行了一次扫描。城市是人类文明的支柱。从这一点上来说,权威性将更具价值。都市学家乔尔·科特金探究了数千年来城市和都市生活的进化过程。他从远古中石器时代城郭的宗教根源入手,分析了古代印度和中国的集镇,并由此把我们引导到“正统城市”的雏形上:再进一步解说从拜占廷和中东地区的城市乃至中国,到威尼斯及其后的城市商业帝国的崛起,再到后来的工业城市(从伦敦、芝加哥和东京到上海及底特律),直至今天的后工业化城市和城市郊区的现实。作者特别强调了对发展中国家城市的探究,并以其敏锐的判断力解读了这些城市在21世纪所面临的问题和危机。

家-如何打造一个舒适的家 豆瓣

家―良い家の作り方

作者:

原研哉

/

橋本麻里

译者:

杨明绮

大智通

2009

MUJI首次推出「家 如何打造舒適的家」書籍中文版,提倡進化式空間編輯概念,台灣則是海外MUJI首次推出翻譯版本的國家,從一個人的生活到大家庭式的互動,空間都依生活主角的不同而產生變化,而隨著宅經濟在全球蔓延的熱潮,MUJI引領現代人重新思考「家」的定義,與生活應有的型態,為生活者找到屬於自己的生活空間。

「家 如何打造舒適的家」由日本設計大師原研哉企劃,並集結杉本貴志、深澤直人等編輯委員的創意,結合橫跨建築、室內設計、藝術、照明、庭園設計等領域中,有關美學、空間與設計的專家,以打造舒適的家為思考原點,找出家中的五大重點要素-餐桌、電視、光線、庭園、浴室,深入淺出的帶領大家從生活習慣與居家動線出發,找尋自己跟家的連結,依家中成員的結構與生活環境的變化,打造專屬的居家空間。

「家 如何打造舒適的家」由日本設計大師原研哉企劃,並集結杉本貴志、深澤直人等編輯委員的創意,結合橫跨建築、室內設計、藝術、照明、庭園設計等領域中,有關美學、空間與設計的專家,以打造舒適的家為思考原點,找出家中的五大重點要素-餐桌、電視、光線、庭園、浴室,深入淺出的帶領大家從生活習慣與居家動線出發,找尋自己跟家的連結,依家中成員的結構與生活環境的變化,打造專屬的居家空間。

穿墙透壁 豆瓣

8.7 (22 个评分)

作者:

李乾朗

广西师范大学出版社

2009

- 10

本书为作者二十年来中国古建筑考察的心得总结。涵盖神灵殿堂、帝王国度、众生居所三个主要面向、十六

大类建筑,深入探索五十一座经典个案。时间由秦汉以迄明清,空间遍布中华大地。无论是尺度宏大的宫殿

寺院、因地制宜的民居,或是亭台水榭著名园林,还有体现藏传佛教精神的喇嘛寺、具有伊斯兰风格的清真

寺唤拜塔等,作者皆以最能彰显各个古建筑特色的剖视彩图,加上实景摄影图像与特色导览,引领读者进入

时光隧道,甚至穿墙破壁,领略古代匠师高超的工艺技术,体验每一座古建筑令人惊艳的空间美感。在经典

个案之后,另有同类型其他实例的介绍与比较;而“延伸议题”则以简练的文字、精细的手绘线图与大量的

摄影图片,归纳整理中国古建筑之基本欣赏知识。最后并附中国古建筑常见术语词解。

-------------------------

过去每当我和梁思成先生谈到他做学问的事时,他往往只淡淡的一笑说:“这只是笨人下的笨功夫。”

今天当我看到乾朗的这部《巨匠神工》时被惊呆了,不禁想起了梁公说的“笨人下笨功夫”的话。乾朗不

仅受过深入的建筑学专业训练,近二十年来更走遍了大江南北,对中国古建筑有了亲身的领会和体验,因

而他才有可能将中国古建筑中最经典的作品挑选出来介绍给读者。本书又不同于一般的读物,乾朗每调查

一处古建筑时都是用全身心去体察的,书中的数十幅图画即是作者的心血之作,因此他可让读者用眼睛走

进古建筑,而这正是本书的最大特色。本书最可贵的是,它不仅供业内人士用,更是面向广大的社会人

士、所有非建筑业的朋友们。 ——林洙,《大匠的困惑:建筑师梁思成》作者

大类建筑,深入探索五十一座经典个案。时间由秦汉以迄明清,空间遍布中华大地。无论是尺度宏大的宫殿

寺院、因地制宜的民居,或是亭台水榭著名园林,还有体现藏传佛教精神的喇嘛寺、具有伊斯兰风格的清真

寺唤拜塔等,作者皆以最能彰显各个古建筑特色的剖视彩图,加上实景摄影图像与特色导览,引领读者进入

时光隧道,甚至穿墙破壁,领略古代匠师高超的工艺技术,体验每一座古建筑令人惊艳的空间美感。在经典

个案之后,另有同类型其他实例的介绍与比较;而“延伸议题”则以简练的文字、精细的手绘线图与大量的

摄影图片,归纳整理中国古建筑之基本欣赏知识。最后并附中国古建筑常见术语词解。

-------------------------

过去每当我和梁思成先生谈到他做学问的事时,他往往只淡淡的一笑说:“这只是笨人下的笨功夫。”

今天当我看到乾朗的这部《巨匠神工》时被惊呆了,不禁想起了梁公说的“笨人下笨功夫”的话。乾朗不

仅受过深入的建筑学专业训练,近二十年来更走遍了大江南北,对中国古建筑有了亲身的领会和体验,因

而他才有可能将中国古建筑中最经典的作品挑选出来介绍给读者。本书又不同于一般的读物,乾朗每调查

一处古建筑时都是用全身心去体察的,书中的数十幅图画即是作者的心血之作,因此他可让读者用眼睛走

进古建筑,而这正是本书的最大特色。本书最可贵的是,它不仅供业内人士用,更是面向广大的社会人

士、所有非建筑业的朋友们。 ——林洙,《大匠的困惑:建筑师梁思成》作者

现代建筑 豆瓣

8.4 (5 个评分)

作者:

[美国] 肯尼斯·弗兰姆普敦

译者:

张钦楠

生活·读书·新知三联书店

2004

- 3

本书是对20世纪的建筑及其起源的一次全面审视,1980年问世以来便受到广泛赞誉,从而成为该领域的经典之作。1985年本书再版时,作者对其进行了修订,并增添了新的内容。此第三版在第二版的基础上又进行了扩充,补充了最新的内容,并对当前特别重要的领域和论点进行了考察。本书的参考文献部分也经过重新审订和扩充。

本书资料翔实,涵盖了自18世纪中期至20世纪90年代几乎所有主要的建筑思潮及流派、建筑师及代表作;丰富而精致的图片,令本书的阅读更加直观;客观而精到的论述,使现代建筑发展中纷繁复杂的线索变得清晰可循,建筑及建筑艺术中所蕴含的文化内涵和人文关怀贯穿始终,建筑与音乐、绘画、哲学的内在联系也更可感知。

本书资料翔实,涵盖了自18世纪中期至20世纪90年代几乎所有主要的建筑思潮及流派、建筑师及代表作;丰富而精致的图片,令本书的阅读更加直观;客观而精到的论述,使现代建筑发展中纷繁复杂的线索变得清晰可循,建筑及建筑艺术中所蕴含的文化内涵和人文关怀贯穿始终,建筑与音乐、绘画、哲学的内在联系也更可感知。

街道的美学 豆瓣

街並みの美学

8.5 (15 个评分)

作者:

[日本] 芦原义信

译者:

尹培桐

百花文艺出版社

2006

- 6

这本书以街道的视觉秩序的创造作为建筑平面布局形成设计的出发点,分别从街道的自然特征,美学规律,人文特色出发由浅至深论述如何发掘建筑平面布局形成设计中的视觉秩序规律。

现代西方建筑理论众说纷纭,其中虽不乏真知灼见,不过这些理论的研究者却未必都具有建筑创作实际体验,故虽言之凿凿却不着痛处,难以指导设计实践。更有甚者,唯恐其理论不够“深奥”,乃一味旁征博引,玄之又玄,再加文字晦涩,读后令人如坠五里雾中。

芦原义信这部《街道的美学》和《续街道的美学》则一扫上述弊端。作者把当代许多建筑理论、丰富的知识寓于通俗易懂的流畅文字中,通俗而不浅薄。并且,作者又把这些理论应用于自己的建筑创作,通过自己的大量作品说明这些理论,故理论性强但又不脱离实践。

现代西方建筑理论众说纷纭,其中虽不乏真知灼见,不过这些理论的研究者却未必都具有建筑创作实际体验,故虽言之凿凿却不着痛处,难以指导设计实践。更有甚者,唯恐其理论不够“深奥”,乃一味旁征博引,玄之又玄,再加文字晦涩,读后令人如坠五里雾中。

芦原义信这部《街道的美学》和《续街道的美学》则一扫上述弊端。作者把当代许多建筑理论、丰富的知识寓于通俗易懂的流畅文字中,通俗而不浅薄。并且,作者又把这些理论应用于自己的建筑创作,通过自己的大量作品说明这些理论,故理论性强但又不脱离实践。

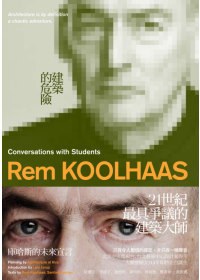

建築的危險 豆瓣

Rem Koolhaas:Conversations with Students

作者:

雷姆.庫哈斯(Rem Koolhaas)

译者:

吳莉君

原點

2010

- 9

◆2000年建築最高榮譽普立茲克獎得主

◆2010年第12屆威尼斯建築雙年展終身成就金獅獎得主

◆北京中央電視建築設計師

◆台北藝術中心建築設計師,曾多次訪台演講

◆當代最具爭議與矚目度的建築大師

◆認識都會建築的必備觀念

◆龔書章_導讀,特別收錄_建築師代表作

當代最受爭議的建築師

道出建築的危險與未來

他說,建築需要更多反叛精神!

北京中央電視台、台北藝術中心設計案得主,大膽實驗2014年即將在台誕生!

庫哈斯1944年生於荷蘭鹿特丹,最初的職業是記者。發生在1968年的學生運動——「68風暴」使庫哈斯從記者和劇作家轉變為一位建築師。這一轉向幾乎可說是一個傳奇。日本建築師伊東豐雄(Toyo Ito)形容:「庫哈斯是一個將作為社會現象的建築轉變成令人反感的事件的記者。他是世界上唯一這類型的建築師。」雖然他的記者身份早已結束,但他卻將記者的本能注入了建築,建築成為他發掘和製造事件的方式。

他先到英國倫敦建築聯盟學院(Architectural Association)學習建築,然後又到紐約研究新世界。在美國學習期間,庫哈斯開始對大都會的城市現象著迷,於是他寫作了都市研究的經典之作:《狂譫紐約》,揚名海外。

31歲,庫哈斯由理論轉向實踐,回歐洲成立了「大都會建築事務所」(簡稱OMA )。OMA 就像庫哈斯手下的軍團,在一間簡陋、蒼白的工作室裡,以不可思議的特性運作著:流動性(庫哈斯幾乎是惟一的固定成員)、劇變性(任何事情都可能在最後一秒發生突變)、全球化(建築師和學生來自各國);疲於奔命(平均每日工作16小時)。

庫哈斯是當代的異數,極少數兼具多種角色於一身的建築師──狂想家∕實踐家、哲學家∕實用主義者、以及理論家∕預言家∕建築師。他更是當今最富浪漫色彩的實用主義者、是最具烏托邦色彩的建築師,也是最具時代實驗精神的創作家。

近年庫哈斯將視角轉往亞洲快速發展中的城市。他以客觀多樣而獨創的觀點,企圖從中看見當代都會新的潛在可能。從北京中央電視台到台北藝術中心,都是這些觀察後的具體實踐。2010年他再度受到肯定,獲頒威尼斯建築雙年展金獅獎終身成就獎,總策展人妹島和世讚譽「庫哈斯對世界的影響超越了建築領域本身,不同的人們都能從他的作品中領略到什麼叫作自由。」為他對當代的影響,下了如是註腳。

本書內容來自這位言詞犀利的建築師,參與萊斯大學的建築講座內容。其中包括一場演講及座談會的內容。在演講中,庫哈斯分別講述三個OMA的建築提案,包括 : 比利時澤布魯日海上轉運站、法國國家圖書館、德國ZKM藝術與媒體科技中心,透過這三個提案,深入探討大都會建築的四個核心概念──內與外、距離、電梯和量體。座談會透過對談的方式,分別就城市規劃、歐美城市比較、建築史、建築教育和未來建築等議題,提出精闢而犀利的觀點,預示了即將到來的重大發展──來自大都會的挑戰。這本令人振奮的作品直指,建築需要更多的反叛精神。書中特別取得OMA授權,收錄歷來代表作並輔以年表及導讀,帶領讀者認識這位發生在我們這個時代的一個傳奇。

Q&A

What did Rem Koolhaas say?

Q:為什麼建築是危險的職業?

A:難到不可置信,非常耗元氣。

Q:建築為何既全能又無能?

A:建築師總是懷抱偉大的夢想,但夢想要實現,非得仰賴其他人,仰賴環境不可。

Q:建築師能做的事?

A:偶爾在既定的條件下,創造出一些多少稱得上出色的建築物。

Q:建築師該面對的事?

A:承認並接受人們正以一種更民粹或更商業的模式重新塑造空間。

Q:全球化的影響?

A:全球化將所有人徹底從土地拔起,變成失根之人,變成所有地方的陌生人。

Q:商業對建築的影響?

A:商業利益是推動大型、複雜建案的火車頭。

Q:身為建築師該有的態度?

A:樂觀主義不只是建築師該有的基本立場,甚至是絕對要履行的義務。

Q:建築教育的功能?

A:學院的貢獻是瓦解建築野心而非訓練建築企圖。

Q:未來關鍵的建築形式為何?

A:由一名外地人,為遙遠土地上的一塊高貴基地,以不可置信的龐然尺度所做的思辯性投射。

◆2010年第12屆威尼斯建築雙年展終身成就金獅獎得主

◆北京中央電視建築設計師

◆台北藝術中心建築設計師,曾多次訪台演講

◆當代最具爭議與矚目度的建築大師

◆認識都會建築的必備觀念

◆龔書章_導讀,特別收錄_建築師代表作

當代最受爭議的建築師

道出建築的危險與未來

他說,建築需要更多反叛精神!

北京中央電視台、台北藝術中心設計案得主,大膽實驗2014年即將在台誕生!

庫哈斯1944年生於荷蘭鹿特丹,最初的職業是記者。發生在1968年的學生運動——「68風暴」使庫哈斯從記者和劇作家轉變為一位建築師。這一轉向幾乎可說是一個傳奇。日本建築師伊東豐雄(Toyo Ito)形容:「庫哈斯是一個將作為社會現象的建築轉變成令人反感的事件的記者。他是世界上唯一這類型的建築師。」雖然他的記者身份早已結束,但他卻將記者的本能注入了建築,建築成為他發掘和製造事件的方式。

他先到英國倫敦建築聯盟學院(Architectural Association)學習建築,然後又到紐約研究新世界。在美國學習期間,庫哈斯開始對大都會的城市現象著迷,於是他寫作了都市研究的經典之作:《狂譫紐約》,揚名海外。

31歲,庫哈斯由理論轉向實踐,回歐洲成立了「大都會建築事務所」(簡稱OMA )。OMA 就像庫哈斯手下的軍團,在一間簡陋、蒼白的工作室裡,以不可思議的特性運作著:流動性(庫哈斯幾乎是惟一的固定成員)、劇變性(任何事情都可能在最後一秒發生突變)、全球化(建築師和學生來自各國);疲於奔命(平均每日工作16小時)。

庫哈斯是當代的異數,極少數兼具多種角色於一身的建築師──狂想家∕實踐家、哲學家∕實用主義者、以及理論家∕預言家∕建築師。他更是當今最富浪漫色彩的實用主義者、是最具烏托邦色彩的建築師,也是最具時代實驗精神的創作家。

近年庫哈斯將視角轉往亞洲快速發展中的城市。他以客觀多樣而獨創的觀點,企圖從中看見當代都會新的潛在可能。從北京中央電視台到台北藝術中心,都是這些觀察後的具體實踐。2010年他再度受到肯定,獲頒威尼斯建築雙年展金獅獎終身成就獎,總策展人妹島和世讚譽「庫哈斯對世界的影響超越了建築領域本身,不同的人們都能從他的作品中領略到什麼叫作自由。」為他對當代的影響,下了如是註腳。

本書內容來自這位言詞犀利的建築師,參與萊斯大學的建築講座內容。其中包括一場演講及座談會的內容。在演講中,庫哈斯分別講述三個OMA的建築提案,包括 : 比利時澤布魯日海上轉運站、法國國家圖書館、德國ZKM藝術與媒體科技中心,透過這三個提案,深入探討大都會建築的四個核心概念──內與外、距離、電梯和量體。座談會透過對談的方式,分別就城市規劃、歐美城市比較、建築史、建築教育和未來建築等議題,提出精闢而犀利的觀點,預示了即將到來的重大發展──來自大都會的挑戰。這本令人振奮的作品直指,建築需要更多的反叛精神。書中特別取得OMA授權,收錄歷來代表作並輔以年表及導讀,帶領讀者認識這位發生在我們這個時代的一個傳奇。

Q&A

What did Rem Koolhaas say?

Q:為什麼建築是危險的職業?

A:難到不可置信,非常耗元氣。

Q:建築為何既全能又無能?

A:建築師總是懷抱偉大的夢想,但夢想要實現,非得仰賴其他人,仰賴環境不可。

Q:建築師能做的事?

A:偶爾在既定的條件下,創造出一些多少稱得上出色的建築物。

Q:建築師該面對的事?

A:承認並接受人們正以一種更民粹或更商業的模式重新塑造空間。

Q:全球化的影響?

A:全球化將所有人徹底從土地拔起,變成失根之人,變成所有地方的陌生人。

Q:商業對建築的影響?

A:商業利益是推動大型、複雜建案的火車頭。

Q:身為建築師該有的態度?

A:樂觀主義不只是建築師該有的基本立場,甚至是絕對要履行的義務。

Q:建築教育的功能?

A:學院的貢獻是瓦解建築野心而非訓練建築企圖。

Q:未來關鍵的建築形式為何?

A:由一名外地人,為遙遠土地上的一塊高貴基地,以不可置信的龐然尺度所做的思辯性投射。