文学

白先勇短篇小说选(台湾文学丛书) 豆瓣

作者:

白先勇

福建人民出版社

1982

日本当代小说选(上下) 豆瓣

作者:

文洁若编选

外国文学出版社

1981

买书琐记(上编) 豆瓣

作者:

范用 编

生活·读书·新知三联书店

2012

- 11

这是有书癖的人,讲述自己或别人买书的故事:有的是收藏“癖”,在版本、版次上颇有所得;有的是兴趣所至,在某几类上收获颇丰;有的是随心所欲,只要喜欢就是好的,更有囊中羞涩者,立读于书铺、书摊。终日不愿离去……

书痴与书贾,谁也离不开谁,又常常斗智斗勇;但买的又没有卖的“精”,给书痴留下深刻印象的,除了自己的微少的“优胜纪略”,就是许多精明而又富人情味的书店老板和伙计,被他们称之为书友,甚至当作老师。许多文人学者,是在书摊摊主或书店老板的关照下,与书结下不解之缘的。

书痴几乎都是“穷人”,但其富有又是令人咋舌的:他们往往学富五车,收藏甚丰,然而,却往往因此举债度日,生活窘迫。因此,旧书店、旧书摊就成了他们的乐园。几经周折,在旧书摊里淘到心仪已久而价钱又公道的书,那喜悦便跃然纸上……

书痴与书贾,谁也离不开谁,又常常斗智斗勇;但买的又没有卖的“精”,给书痴留下深刻印象的,除了自己的微少的“优胜纪略”,就是许多精明而又富人情味的书店老板和伙计,被他们称之为书友,甚至当作老师。许多文人学者,是在书摊摊主或书店老板的关照下,与书结下不解之缘的。

书痴几乎都是“穷人”,但其富有又是令人咋舌的:他们往往学富五车,收藏甚丰,然而,却往往因此举债度日,生活窘迫。因此,旧书店、旧书摊就成了他们的乐园。几经周折,在旧书摊里淘到心仪已久而价钱又公道的书,那喜悦便跃然纸上……

玄怪錄 續玄怪錄 豆瓣

8.9 (10 个评分)

作者:

(唐)牛僧孺

/

(唐)李复言

译者:

程毅中 注解

中华书局

2006

- 8

中国古典小说的概念非常宽泛,内涵很广,类别很多,又是随着历史的发展而不断演化的。古代小说限和分类,在目录上是一个有待研究论的问题。古人所谓的小说家言,如《四库全书》所列小说家杂事之属的作品,今人多国偏重史料性的笔记,中华书局已摘要编入《历代史料笔记丛刊》陆续出版。相当于古代的方文言小说。为了便于对举,参照古代诗体的发展,把文言小说称为古体,把“五四”之前的白话小说称为近体,这是一种粗略概括的分法。本丛刊选收历代比较重要或比较罕见的作品,采用所能得到的善本,加以标点校勘,如有新校新注的版则优先录用。个别已经散佚的书,也摘要作新的辑本。

牛僧孺《玄怪录》(宋人改称《幽怪录》),是唐代小说的一部代表作。但长期以来见不到传本。《玄怪录》最早著录于《崇文总目》小说类,十卷。

根据初步的校勘,明刻本的四十四篇中,有《元无有》等二十五篇见于《太平广记》,其中《杜子春》、《张老》、《裴谌》、《尼妙寂》、《柳归舜》、《刘法师》、《刁俊朝》等七篇,《广记》引作《续玄怪录》;还有一篇《敦代公》,见于《说郛》。其于十八篇中,有七篇亦见于《类说》本《幽怪录》,但只是节要,文字极为简略。此外,还有许多篇用见于《异闻总录》和《古今说活》、《艶异编》、《广艶异编》、《逸史搜奇》等书。

《玄怪录 续玄怪录》为竖排繁体字。

牛僧孺《玄怪录》(宋人改称《幽怪录》),是唐代小说的一部代表作。但长期以来见不到传本。《玄怪录》最早著录于《崇文总目》小说类,十卷。

根据初步的校勘,明刻本的四十四篇中,有《元无有》等二十五篇见于《太平广记》,其中《杜子春》、《张老》、《裴谌》、《尼妙寂》、《柳归舜》、《刘法师》、《刁俊朝》等七篇,《广记》引作《续玄怪录》;还有一篇《敦代公》,见于《说郛》。其于十八篇中,有七篇亦见于《类说》本《幽怪录》,但只是节要,文字极为简略。此外,还有许多篇用见于《异闻总录》和《古今说活》、《艶异编》、《广艶异编》、《逸史搜奇》等书。

《玄怪录 续玄怪录》为竖排繁体字。

世界危机故事100篇 豆瓣

江苏少年儿童出版社

1995

- 3

世界危机故事100篇,ISBN:9787534613081,作者:

幸运生涯 豆瓣

作者:

艾伯特.费希(澳)

译者:

白自然

三联书店

1992

- 6

艾伯特·费希是澳大利亚的沧桑见证。他将自己的一生写成一

次旅行。在旅途中的一个个关键时刻,他审慎地做出了重要抉择,有

时学有新知,有时苦不堪言,有时妙趣横生,有时甚至危及生命。走

过这一条条或坎坷、或平坦的人生小路之后的费希,在晚年爆发出一

股不可遏抑的创造力,终将其丰富的经历归纳成《幸运的一生》。

尽管孤寂的小费希不时地从人们哪怕是短暂的温情善意得到一些

快慰———而且给他快乐的人更多的是萍水相逢的陌生人而不是亲属——

—但是年幼的艾伯特一直是孑然一身,艰难跋涉。希望就是他的指路

明灯,天无绝人之路,不行就再来一次。他认为能面对逆境,克服困

难,就有希望。尽管他遭遇过一些恶人,但却坚信大多数人是好的。

这就是他希望的根据。

艾怕特·费希的一生也确实是一次实地旅行。从少小到年迈,他

不停顿地迁动。其活动范围虽然局限在一个地区(主要在西澳),却

没有一次是一帆风顺的。然而,不论是步行,是骑马,或是坐马车、

火车或轮船,还是乘有轨电车,旅行的过程同到达时的喜悦一样,都

使他对未来充满美好的憧憬。

“这是生活真正的乐趣……小车不倒尽管推……要做大自然的一

股力量,而不做那种极端自私的渺小的可怜虫,百病缠身,牢骚满腹,

总是抱怨这个世界不能全力以赴地为你造福……”乔治·肖伯纳评价

比费希更早的一位名为约翰·班扬的作家说的这段话,恐怕也适用于

费希。约翰·班扬人生之旅的记载《天路历程》破誉为英国文学中史

诗般的旅行。

每种文化都需要批判者。约翰·班扬旨在以清教徒的标准净化

17世纪的英国,而艾伯特·费希却想用世俗的道德规范来衡量澳大利

亚。他们两人都没进过学校,对于文化匮乏并且经济拮据的人来说,

写书又谈何容易。然而,他们写的书都再现了险象环生的经历,故事

中的人物个个栩栩如生。他们朴实无华的语言使人读了如见其人。为

了生存,费希和班扬都必须为工作而奔波,所以都没时间写书,而他

们得以坐下来写书的时候又都是被迫停止为生计劳碌之后(费希退休,

班扬入狱)。不仅他们的背景类似,他们的写作风格也大致相同。在

展开人物性格方面,都是从日常小事入手,都是怎么想怎么写。在碰

到令人失望的事或背信弃义的人,在束手无策或孤立无援时,两人都

认为勇气和谅解是至关重要的。两人都坚决反对统治阶层。即使费希

不赞成班扬的朴实的宗教观点,那么两人都相信,是一种天意在指引

一个善良的旅行者披荆斩棘,绝路逢生。

费希使澳大利亚文化中许多传说得以形象化。在这些传说里,艾

伯特被说成惨遭遗弃的幼儿,失踪莽林的孩童,丛林流动工人的伙伴,

在加里伯里战场目睹陈尸遍野的澳大利亚青年,爱弗林多情善感的恋

人,在30年代大萧条中率全家挣扎度日的好家长。他把这些传言汇集

起来,使之更加生动可信。他所以能将这些故事写得如此引人入胜,

并非由于他朴实果敢这些显见的品格或其令人痛心的经历,而是他具

有文学天才和人情气质,具备真正作家的应有技能和辨别自然韵律的

天赋。他能敏锐地观察,能明确地表达。

班扬和费希都用讲故事的形式写作,班扬讲起来意趣横生、口惹

悬河,这是公认的。同样地,费希通过向别人讲述的方式发展并形成

了他的传记。由于在其风格形成的时代电子传媒尚未问世,所以,言

传口述依然是饭后茶余打发时间的主要方式。亲朋好友都知道他会讲

故事。他在工会和地方政府任职期间,能有表达自己理喻他人的机会。

艾伯特·费希所以能够同每一个读者促膝谈心,与他的这些经历是有

关系的。另一方面,艾伯特从小就给人讲故事。当他回忆8岁那年逃脱

石洞的恶魔之后又如何在一个晚上被一家苏格兰人发现,回忆从大西

北趸牛归来,到达杰拉尔顿后又立刻看望咖啡馆的女老板时说:“我

说过,一定向她说说这次艰难的远征。”他写道:“有一天晚上,她

请我吃饭,还想聊聊我们各自的情况。就在这次,我将这些经历都跟

她说了。”

在此书面世之前,费希的家人对故事早就了如指掌。在60多年的

漫长岁月里,这些事曾一遍又一遍地当家史讲。退休之后,艾伯特还

闲不住,觉得时间过得太慢。他好动脑子,所以,除去管理一块菜地

之外,还想做许多别的事。爱弗林建议他把自己的故事写成书,于是

他就坐在饭桌的一端,动起笔来。这时的爱弗林在一旁一边做果酱或

削土豆,一边给他打气。

和班扬一样,艾伯特·费希从未想过出书之后的成功。他把自己

的经历密密麻麻地写在练习本里,为的是让出版商印出来,送给家人。

但是,书究竟能不能出,他心里没底。1979年,他85岁,听说他的自

传即将付印时,便写信给弗里曼特尔艺术中心出版社:“先生,听说

我的书将被出版,我高兴极了……无论如何感谢你和你的同事们都不

会过分……我知道,出书前还要做大量工作,但你们肯定不会让我空

喜一场的。谢谢你,并祝你健康,万事如意。”

这时,艾伯特的视力已经不行了,60年前加里伯里的战伤也开始

发作。“我很想到弗里曼特尔去看看你。”他写道,“但是做不到了,

腿脚不灵了,视力也在急剧恶化,40码以外就看不见了。”爱弗林的

病痛和逝世使他悲痛欲绝。他想说的,大部分已经写进去了,但他感

到由于没有了妻子的帮助,手稿一定有不少疏漏。他知道,他的标点

符号还很不规范,还会有许多错别字。是的,从给家人讲故事到著书

立说,其间确实还有很大距离。

除去爱弗林的鼓励之外,艾伯特是孤立无援的。对家里的其他人

来说,知道是什么事就满足了,出不出书无所谓。费希毕竟不是书香

门第。艾伯特不是被文坛名手发现的,也从来没有出版商上门向他索

稿。手稿在碗柜里放了一年多之后,艾伯特才从养老金里拿出300元请

邻居打出来,送请弗里曼特尔艺术中心出版社,让给家中成员印20册

左右。

当编辑们读完稿子之后才发现这是部好书稿,遂为其出版花了大

量时间。为使书不致冗长,关于他晚期生活部分有所删节,拼法和标

点也做了修正。当时艾伯特的健康状况很差,所以没有对大样进行增

补或润色(大部分作者都会这样做的),但是,他将意见录下音来,

这些口头补充,后来被加了进去。在整录音的时候,书名便跃然纸上,

因为艾伯特在回忆他的幸运的一生。至于书的语言、纪事顺序和风格

等等,均保留了作者的原样。

出书的第一年,1981年,艾伯特这本为其家人写的传记共卖了

8000册。本书曾荣获多种奖项,费希被提名为该年“成就卓著的澳大

利亚人”。艾伯特·费希这位从未进过校门的80多岁的“饭桌”作者

顿时名声大噪。在他生命的最后9个月中,经常忙于接待来访、赴宴,

参加记者招待会,阅读各州州长们的贺电和文学家的来函。有数百人

给他写信,其中有孩子、有青年、老年人和移民、工会官员和宗教团

体等等。艾伯特日益恶化的健康预示着他那短暂的最佳畅销书作者的

生涯马上就要结束了。他从来就没有料到会有如此的辉煌,他坐着轮

椅出席了这本书的首发式。他意识到自己的成功,但其家人认为,他

肯定没想到会有这样大规模的庆祝活动。他去世后三年,1985年,约

有25万澳大利亚人买了这本书,读过的人也就更多了。

作为作者,费希对其读者的影响从给他的信中可以看出。孩子们

对他的冰冷的童年深表同情,青年们从书中了解到几十年内的社会变

迁。有人这样写道:“我的长辈们曾给我讲过的一些故事,跟你讲的

差不多,但我都不信,认为那都是假的。读了你的书之后,我开始认

识到,本世纪初的生活跟今天相比真是天壤之别,认识到儿童在家里

的地位,过去和现在是如此悬殊,更不用说成人在社会上的地位了。

然而,你却把你这样的经历说成是幸运的生活,真不可思议。我周围

的那些老人,包括我父亲,对他们的生活,过去的也好,现在的也好,

总是抱怨,而你好像对命运的安排是相当知足的。你的命运对我是个

启迪,它帮助我了解过去,帮助我认识到我今天是多么真正的幸运。

但愿我能像你一样生活得充实。”

如果按今天童年的标准,费希几乎没有什么童年生活。没学上,

奴隶般的工作,挨打受骂,喜怒哀乐无人理睬,简直是个野孩子。费

希童年的写照反映了本世纪儿童社会地位变化的历史,很多年轻读者

从不同角度表现了他们的同情心。7岁的赛蒙和6岁的西拉在信中写道:

“费希先生,现在祝你生日快乐有点晚了,但我们还想送你一张贺卡,

因为你小时候没人给过你。”《幸运的一生》给成年人提供了审视生

活的机会。有人这样写道:“你的书启发我从不同角度观察生活,并

发现生活中最重要的东西究竟是什么。你给我以勇气、热忱和鼓舞。

谢谢。”另一个人说:“读了你的书使我对澳大利亚的平民百姓的了

解,比从我读过的所有史书和历史小说所得到的都多。”

费希的一些读者认为他们了解了他,并写了对他的看法。尽管艾

伯特反对宗教的观点使一部分人为之不解,但几乎所有人都认为该书

是对人们的一种鞭策。一位新南威尔士人说:“当读到你不相信有上

帝的时候,我感到痛心。说上帝对人间的纷乱与斗争坐视不理未免失

之公正。先生,这些恶迹应该归咎于人本身。如果人类听从上帝的话,

广施博爱,地球上就不会有战争了,有的只是爱与和平。不过你使每

个读者生活的内涵更加丰富了。谢谢。”

澳大利亚的这位丛林流浪汉对宗教不买帐,并非绝无仅有,在他

之前的很多这种人也都一样。然而,一些反证却可以说明费希是信教

的。他很信天意。他女儿巴巴拉回忆说,爱弗林死后,他觉得他仍在

与她交往。“我有话要跟老伴讲。”说着起身就走,坐在爱弗林的墓

前沉思冥想。《幸运的一生》也是一部动人心弦的爱情故事,它记载

了60年忠贞不渝而又充满浪漫的恩爱亲情。在他们结婚60周年纪念日

那天,艾伯特颤巍巍地写道:“祝福我的太太,我的终生伴侣和妻子。”

他与爱弗林结婚是密切的情侣之交,是水乳亲情的结合,这是难能可

贵的。他们的婚姻愈合了费希童年苦痛的伤痕。

人老了,不知什么时候就垮下来。值得庆幸的是,费希在被疾病

征服之前完成了他的写作。老年人把这本书看作是与他们的沟通,并

把自己的经历写给他,作为回报。“我1900年6月问世,我们基本上算

同龄人。”一位几乎双目失明的82岁的老妇写道,她的字迹像蜘蛛爬

似的。她说:“读了你的传记我极为快乐,简直是一种享受。你的经

历真丰富!害怕、悲伤、担心、孤独;你对树木和鸟兽的爱,特别让

人开心。对了,还有野狗,令人心惊肉跳的野狗,还有很多很多……”

是的,费希代表着一代人描述了他们的经历和实践,这些经历和实践

将永远不再重演了。

如果说艾伯特·费希的童年富于奇幻色彩,那么,他的老年也同

样如此。他生命最后几年中的写作生涯可以说是老年人正常生活的一

部分,即社会学家们所说的回顾过去,为的是将以往的事进行加工整

理并注入自己的看法。但是费希的回忆却远远超越一般的范围:他的

写作生涯到老年才开始,而在我们的社会,这是被看作万事皆休的年

龄了。无人认为老人还有什么潜在的创作天才。一般来讲,老年人是

安乐椅上的群体。但费希将老年人特有的宝贵财富———对往事的记

忆———作了整理,进而记录下来,再创造,这比记忆就更进了一步。

费希不仅度过了幸运的一生,而且写下了《幸运的一生》。如果没有

他晚年那种创作的热忱,我们就无从了解他,因为没有传记作家代笔,

没有专事整理口述的史学界人士会发现他。很多老年人都有一肚子故

事,但将这些故事写成文字者却少多了。很多老年人将自己的事口述

给作家或历史学家,让他们代写,而艾伯特·费希的传记却是自己写

出来的。

费希的写作活动由于视力恶化和股骨骨折而被迫停止。他女儿巴

巴拉到珀思照料他,但她自己也病倒了,没办法,艾伯特只好进了一

家私人养老院。他好像并不怕死———因为他的事做完了,精力也耗

尽了。具有讽刺意味的是,这位自7岁就为自立而战的斗士,最终却完

全依附他人。面对生死而毫无惧色的艾伯特·费希,咽气后却被在

20世纪名声不太好的养老院包缠起来,这是淡化乃至掩饰死亡的痛苦。

以非凡的自立开始的一生,最后就这样无声无息地被人打发走了。他

的书面世9个月之后,1982年2月,他离开了人间。

艾伯特·费希给我们留下了什么呢?关于他童年以及本世纪初成

人与儿童之间的关系状况的描述,表明了儿童地位的巨大变化;他认

为战争是惨无人道的(是在道义上他感到无法接受的行为);还记载

了他干过的工作和情况,其中包括目前正在消失的职业。由于该书写

出了这个国家被人忽视的那部分历史,所以费希的自传还要算作一部

政治历史。由于出身贫寒,费希从来也不愿跻身其历史已被大书特书

的上层社会。费希的传记与澳大利亚历史中关于经济、政治问题的传

统说法形成鲜明对比。从费希的经历我们了解到淘金时代的穷人和儿

童的境况,从而结束了权贵们的观点一统天下的现象;了解到流动工

人的处境,这对大土地占有者们的历史中关于这一问题的观点是一种

解毒剂;从“一战”中费希个人的苦难推而广之,可知天下之大不幸。

他讲述了在大萧条的年代作为丈夫和父亲的他,如何为全家糊口而奔

波,这恰是政治决策人和史学界所不愿触及的问题。所以说,费希在

重现其生活方面所取得的成功,应为我们大家所共有。

艾伯特·费希使庶民百姓对他们的过去有所了解,而这种了解使

他们对现状的看法提出质疑,进而重新调整他们对未来的期望。从这

个角度来看,费希的人生历程使我们大家都感到幸运。

(摘自华夏出版社出版的《幸运的一生》)

次旅行。在旅途中的一个个关键时刻,他审慎地做出了重要抉择,有

时学有新知,有时苦不堪言,有时妙趣横生,有时甚至危及生命。走

过这一条条或坎坷、或平坦的人生小路之后的费希,在晚年爆发出一

股不可遏抑的创造力,终将其丰富的经历归纳成《幸运的一生》。

尽管孤寂的小费希不时地从人们哪怕是短暂的温情善意得到一些

快慰———而且给他快乐的人更多的是萍水相逢的陌生人而不是亲属——

—但是年幼的艾伯特一直是孑然一身,艰难跋涉。希望就是他的指路

明灯,天无绝人之路,不行就再来一次。他认为能面对逆境,克服困

难,就有希望。尽管他遭遇过一些恶人,但却坚信大多数人是好的。

这就是他希望的根据。

艾怕特·费希的一生也确实是一次实地旅行。从少小到年迈,他

不停顿地迁动。其活动范围虽然局限在一个地区(主要在西澳),却

没有一次是一帆风顺的。然而,不论是步行,是骑马,或是坐马车、

火车或轮船,还是乘有轨电车,旅行的过程同到达时的喜悦一样,都

使他对未来充满美好的憧憬。

“这是生活真正的乐趣……小车不倒尽管推……要做大自然的一

股力量,而不做那种极端自私的渺小的可怜虫,百病缠身,牢骚满腹,

总是抱怨这个世界不能全力以赴地为你造福……”乔治·肖伯纳评价

比费希更早的一位名为约翰·班扬的作家说的这段话,恐怕也适用于

费希。约翰·班扬人生之旅的记载《天路历程》破誉为英国文学中史

诗般的旅行。

每种文化都需要批判者。约翰·班扬旨在以清教徒的标准净化

17世纪的英国,而艾伯特·费希却想用世俗的道德规范来衡量澳大利

亚。他们两人都没进过学校,对于文化匮乏并且经济拮据的人来说,

写书又谈何容易。然而,他们写的书都再现了险象环生的经历,故事

中的人物个个栩栩如生。他们朴实无华的语言使人读了如见其人。为

了生存,费希和班扬都必须为工作而奔波,所以都没时间写书,而他

们得以坐下来写书的时候又都是被迫停止为生计劳碌之后(费希退休,

班扬入狱)。不仅他们的背景类似,他们的写作风格也大致相同。在

展开人物性格方面,都是从日常小事入手,都是怎么想怎么写。在碰

到令人失望的事或背信弃义的人,在束手无策或孤立无援时,两人都

认为勇气和谅解是至关重要的。两人都坚决反对统治阶层。即使费希

不赞成班扬的朴实的宗教观点,那么两人都相信,是一种天意在指引

一个善良的旅行者披荆斩棘,绝路逢生。

费希使澳大利亚文化中许多传说得以形象化。在这些传说里,艾

伯特被说成惨遭遗弃的幼儿,失踪莽林的孩童,丛林流动工人的伙伴,

在加里伯里战场目睹陈尸遍野的澳大利亚青年,爱弗林多情善感的恋

人,在30年代大萧条中率全家挣扎度日的好家长。他把这些传言汇集

起来,使之更加生动可信。他所以能将这些故事写得如此引人入胜,

并非由于他朴实果敢这些显见的品格或其令人痛心的经历,而是他具

有文学天才和人情气质,具备真正作家的应有技能和辨别自然韵律的

天赋。他能敏锐地观察,能明确地表达。

班扬和费希都用讲故事的形式写作,班扬讲起来意趣横生、口惹

悬河,这是公认的。同样地,费希通过向别人讲述的方式发展并形成

了他的传记。由于在其风格形成的时代电子传媒尚未问世,所以,言

传口述依然是饭后茶余打发时间的主要方式。亲朋好友都知道他会讲

故事。他在工会和地方政府任职期间,能有表达自己理喻他人的机会。

艾伯特·费希所以能够同每一个读者促膝谈心,与他的这些经历是有

关系的。另一方面,艾伯特从小就给人讲故事。当他回忆8岁那年逃脱

石洞的恶魔之后又如何在一个晚上被一家苏格兰人发现,回忆从大西

北趸牛归来,到达杰拉尔顿后又立刻看望咖啡馆的女老板时说:“我

说过,一定向她说说这次艰难的远征。”他写道:“有一天晚上,她

请我吃饭,还想聊聊我们各自的情况。就在这次,我将这些经历都跟

她说了。”

在此书面世之前,费希的家人对故事早就了如指掌。在60多年的

漫长岁月里,这些事曾一遍又一遍地当家史讲。退休之后,艾伯特还

闲不住,觉得时间过得太慢。他好动脑子,所以,除去管理一块菜地

之外,还想做许多别的事。爱弗林建议他把自己的故事写成书,于是

他就坐在饭桌的一端,动起笔来。这时的爱弗林在一旁一边做果酱或

削土豆,一边给他打气。

和班扬一样,艾伯特·费希从未想过出书之后的成功。他把自己

的经历密密麻麻地写在练习本里,为的是让出版商印出来,送给家人。

但是,书究竟能不能出,他心里没底。1979年,他85岁,听说他的自

传即将付印时,便写信给弗里曼特尔艺术中心出版社:“先生,听说

我的书将被出版,我高兴极了……无论如何感谢你和你的同事们都不

会过分……我知道,出书前还要做大量工作,但你们肯定不会让我空

喜一场的。谢谢你,并祝你健康,万事如意。”

这时,艾伯特的视力已经不行了,60年前加里伯里的战伤也开始

发作。“我很想到弗里曼特尔去看看你。”他写道,“但是做不到了,

腿脚不灵了,视力也在急剧恶化,40码以外就看不见了。”爱弗林的

病痛和逝世使他悲痛欲绝。他想说的,大部分已经写进去了,但他感

到由于没有了妻子的帮助,手稿一定有不少疏漏。他知道,他的标点

符号还很不规范,还会有许多错别字。是的,从给家人讲故事到著书

立说,其间确实还有很大距离。

除去爱弗林的鼓励之外,艾伯特是孤立无援的。对家里的其他人

来说,知道是什么事就满足了,出不出书无所谓。费希毕竟不是书香

门第。艾伯特不是被文坛名手发现的,也从来没有出版商上门向他索

稿。手稿在碗柜里放了一年多之后,艾伯特才从养老金里拿出300元请

邻居打出来,送请弗里曼特尔艺术中心出版社,让给家中成员印20册

左右。

当编辑们读完稿子之后才发现这是部好书稿,遂为其出版花了大

量时间。为使书不致冗长,关于他晚期生活部分有所删节,拼法和标

点也做了修正。当时艾伯特的健康状况很差,所以没有对大样进行增

补或润色(大部分作者都会这样做的),但是,他将意见录下音来,

这些口头补充,后来被加了进去。在整录音的时候,书名便跃然纸上,

因为艾伯特在回忆他的幸运的一生。至于书的语言、纪事顺序和风格

等等,均保留了作者的原样。

出书的第一年,1981年,艾伯特这本为其家人写的传记共卖了

8000册。本书曾荣获多种奖项,费希被提名为该年“成就卓著的澳大

利亚人”。艾伯特·费希这位从未进过校门的80多岁的“饭桌”作者

顿时名声大噪。在他生命的最后9个月中,经常忙于接待来访、赴宴,

参加记者招待会,阅读各州州长们的贺电和文学家的来函。有数百人

给他写信,其中有孩子、有青年、老年人和移民、工会官员和宗教团

体等等。艾伯特日益恶化的健康预示着他那短暂的最佳畅销书作者的

生涯马上就要结束了。他从来就没有料到会有如此的辉煌,他坐着轮

椅出席了这本书的首发式。他意识到自己的成功,但其家人认为,他

肯定没想到会有这样大规模的庆祝活动。他去世后三年,1985年,约

有25万澳大利亚人买了这本书,读过的人也就更多了。

作为作者,费希对其读者的影响从给他的信中可以看出。孩子们

对他的冰冷的童年深表同情,青年们从书中了解到几十年内的社会变

迁。有人这样写道:“我的长辈们曾给我讲过的一些故事,跟你讲的

差不多,但我都不信,认为那都是假的。读了你的书之后,我开始认

识到,本世纪初的生活跟今天相比真是天壤之别,认识到儿童在家里

的地位,过去和现在是如此悬殊,更不用说成人在社会上的地位了。

然而,你却把你这样的经历说成是幸运的生活,真不可思议。我周围

的那些老人,包括我父亲,对他们的生活,过去的也好,现在的也好,

总是抱怨,而你好像对命运的安排是相当知足的。你的命运对我是个

启迪,它帮助我了解过去,帮助我认识到我今天是多么真正的幸运。

但愿我能像你一样生活得充实。”

如果按今天童年的标准,费希几乎没有什么童年生活。没学上,

奴隶般的工作,挨打受骂,喜怒哀乐无人理睬,简直是个野孩子。费

希童年的写照反映了本世纪儿童社会地位变化的历史,很多年轻读者

从不同角度表现了他们的同情心。7岁的赛蒙和6岁的西拉在信中写道:

“费希先生,现在祝你生日快乐有点晚了,但我们还想送你一张贺卡,

因为你小时候没人给过你。”《幸运的一生》给成年人提供了审视生

活的机会。有人这样写道:“你的书启发我从不同角度观察生活,并

发现生活中最重要的东西究竟是什么。你给我以勇气、热忱和鼓舞。

谢谢。”另一个人说:“读了你的书使我对澳大利亚的平民百姓的了

解,比从我读过的所有史书和历史小说所得到的都多。”

费希的一些读者认为他们了解了他,并写了对他的看法。尽管艾

伯特反对宗教的观点使一部分人为之不解,但几乎所有人都认为该书

是对人们的一种鞭策。一位新南威尔士人说:“当读到你不相信有上

帝的时候,我感到痛心。说上帝对人间的纷乱与斗争坐视不理未免失

之公正。先生,这些恶迹应该归咎于人本身。如果人类听从上帝的话,

广施博爱,地球上就不会有战争了,有的只是爱与和平。不过你使每

个读者生活的内涵更加丰富了。谢谢。”

澳大利亚的这位丛林流浪汉对宗教不买帐,并非绝无仅有,在他

之前的很多这种人也都一样。然而,一些反证却可以说明费希是信教

的。他很信天意。他女儿巴巴拉回忆说,爱弗林死后,他觉得他仍在

与她交往。“我有话要跟老伴讲。”说着起身就走,坐在爱弗林的墓

前沉思冥想。《幸运的一生》也是一部动人心弦的爱情故事,它记载

了60年忠贞不渝而又充满浪漫的恩爱亲情。在他们结婚60周年纪念日

那天,艾伯特颤巍巍地写道:“祝福我的太太,我的终生伴侣和妻子。”

他与爱弗林结婚是密切的情侣之交,是水乳亲情的结合,这是难能可

贵的。他们的婚姻愈合了费希童年苦痛的伤痕。

人老了,不知什么时候就垮下来。值得庆幸的是,费希在被疾病

征服之前完成了他的写作。老年人把这本书看作是与他们的沟通,并

把自己的经历写给他,作为回报。“我1900年6月问世,我们基本上算

同龄人。”一位几乎双目失明的82岁的老妇写道,她的字迹像蜘蛛爬

似的。她说:“读了你的传记我极为快乐,简直是一种享受。你的经

历真丰富!害怕、悲伤、担心、孤独;你对树木和鸟兽的爱,特别让

人开心。对了,还有野狗,令人心惊肉跳的野狗,还有很多很多……”

是的,费希代表着一代人描述了他们的经历和实践,这些经历和实践

将永远不再重演了。

如果说艾伯特·费希的童年富于奇幻色彩,那么,他的老年也同

样如此。他生命最后几年中的写作生涯可以说是老年人正常生活的一

部分,即社会学家们所说的回顾过去,为的是将以往的事进行加工整

理并注入自己的看法。但是费希的回忆却远远超越一般的范围:他的

写作生涯到老年才开始,而在我们的社会,这是被看作万事皆休的年

龄了。无人认为老人还有什么潜在的创作天才。一般来讲,老年人是

安乐椅上的群体。但费希将老年人特有的宝贵财富———对往事的记

忆———作了整理,进而记录下来,再创造,这比记忆就更进了一步。

费希不仅度过了幸运的一生,而且写下了《幸运的一生》。如果没有

他晚年那种创作的热忱,我们就无从了解他,因为没有传记作家代笔,

没有专事整理口述的史学界人士会发现他。很多老年人都有一肚子故

事,但将这些故事写成文字者却少多了。很多老年人将自己的事口述

给作家或历史学家,让他们代写,而艾伯特·费希的传记却是自己写

出来的。

费希的写作活动由于视力恶化和股骨骨折而被迫停止。他女儿巴

巴拉到珀思照料他,但她自己也病倒了,没办法,艾伯特只好进了一

家私人养老院。他好像并不怕死———因为他的事做完了,精力也耗

尽了。具有讽刺意味的是,这位自7岁就为自立而战的斗士,最终却完

全依附他人。面对生死而毫无惧色的艾伯特·费希,咽气后却被在

20世纪名声不太好的养老院包缠起来,这是淡化乃至掩饰死亡的痛苦。

以非凡的自立开始的一生,最后就这样无声无息地被人打发走了。他

的书面世9个月之后,1982年2月,他离开了人间。

艾伯特·费希给我们留下了什么呢?关于他童年以及本世纪初成

人与儿童之间的关系状况的描述,表明了儿童地位的巨大变化;他认

为战争是惨无人道的(是在道义上他感到无法接受的行为);还记载

了他干过的工作和情况,其中包括目前正在消失的职业。由于该书写

出了这个国家被人忽视的那部分历史,所以费希的自传还要算作一部

政治历史。由于出身贫寒,费希从来也不愿跻身其历史已被大书特书

的上层社会。费希的传记与澳大利亚历史中关于经济、政治问题的传

统说法形成鲜明对比。从费希的经历我们了解到淘金时代的穷人和儿

童的境况,从而结束了权贵们的观点一统天下的现象;了解到流动工

人的处境,这对大土地占有者们的历史中关于这一问题的观点是一种

解毒剂;从“一战”中费希个人的苦难推而广之,可知天下之大不幸。

他讲述了在大萧条的年代作为丈夫和父亲的他,如何为全家糊口而奔

波,这恰是政治决策人和史学界所不愿触及的问题。所以说,费希在

重现其生活方面所取得的成功,应为我们大家所共有。

艾伯特·费希使庶民百姓对他们的过去有所了解,而这种了解使

他们对现状的看法提出质疑,进而重新调整他们对未来的期望。从这

个角度来看,费希的人生历程使我们大家都感到幸运。

(摘自华夏出版社出版的《幸运的一生》)

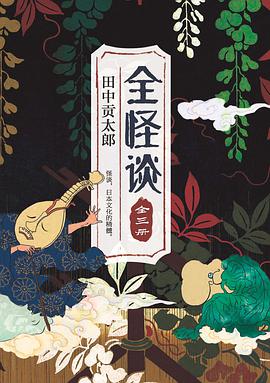

全怪谈(全三册) 豆瓣

作者:

[日] 田中贡太郎

译者:

曹逸冰

南海出版公司

2016

- 10

■ 了解欧洲文明必看神话,了解日本文化必读怪谈。

■ 日本版《聊斋志异》,网罗日本最经典、最具代表性的鬼灵精怪传说。

■ 《四谷怪谈》《人面疮物语》《皿屋敷》《魔王物语》……众多中国读者或曾听说,却未知其究竟的故事尽在其中。

■ 真实世界中的“编舟记”故事:一位日本资深文学主编倾注二十余年心血的良心传世之作。田中贡太郎毕生只专注于一件事:和怪谈相关的事。

■ 京极夏彦必携的“创作灵感书”。

■ 田中贡太郎在怪谈文学领域中,无人能及。——直木奖得主 京极夏彦

■ 田中贡太郎才是近代日本最正统的“怪谈讲述者”。无论是远古时代的神话故事,还是近世的怪异小说,均有涉猎。他留下的大量怪谈涵盖了日本历史的各个时代,也囊获了各种不同的题材,堪称“日本怪谈的集大成之作”。——日本资深怪谈评论家 东雅夫

■ 好奇心人人都有,鬼故事人人爱看。

《全怪谈》(全三册)是一套以鬼灵精怪、奇闻异事为主题的中短篇故事合集,由日本怪谈大师田中贡太郎耗费二十余年的毕生心血编撰而成。作为日本怪谈的文学泰斗,田中贡太郎深受中国的蒲松龄影响,一生致力于日本怪谈故事的收集、编纂和再创作,其怪谈作品产量之高、代表性之强、内容范围之广,皆是之后任何一个怪谈作家都未能达到的程度。这一套《全怪谈》基本囊括了日本大部分的经典怪谈故事,至今仍被后来者进行各种形式的引用、改编和再创作。

■ 日本版《聊斋志异》,网罗日本最经典、最具代表性的鬼灵精怪传说。

■ 《四谷怪谈》《人面疮物语》《皿屋敷》《魔王物语》……众多中国读者或曾听说,却未知其究竟的故事尽在其中。

■ 真实世界中的“编舟记”故事:一位日本资深文学主编倾注二十余年心血的良心传世之作。田中贡太郎毕生只专注于一件事:和怪谈相关的事。

■ 京极夏彦必携的“创作灵感书”。

■ 田中贡太郎在怪谈文学领域中,无人能及。——直木奖得主 京极夏彦

■ 田中贡太郎才是近代日本最正统的“怪谈讲述者”。无论是远古时代的神话故事,还是近世的怪异小说,均有涉猎。他留下的大量怪谈涵盖了日本历史的各个时代,也囊获了各种不同的题材,堪称“日本怪谈的集大成之作”。——日本资深怪谈评论家 东雅夫

■ 好奇心人人都有,鬼故事人人爱看。

《全怪谈》(全三册)是一套以鬼灵精怪、奇闻异事为主题的中短篇故事合集,由日本怪谈大师田中贡太郎耗费二十余年的毕生心血编撰而成。作为日本怪谈的文学泰斗,田中贡太郎深受中国的蒲松龄影响,一生致力于日本怪谈故事的收集、编纂和再创作,其怪谈作品产量之高、代表性之强、内容范围之广,皆是之后任何一个怪谈作家都未能达到的程度。这一套《全怪谈》基本囊括了日本大部分的经典怪谈故事,至今仍被后来者进行各种形式的引用、改编和再创作。

汤姆·索亚历险记 豆瓣

8.5 (42 个评分)

作者:

[美] 马克·吐温

译者:

张建平

上海译文出版社

2007

- 7

马克·吐温(1835-1900),十九世纪美国杰出的现实主义作家。本书是他最受欢迎和喜爱的儿童小说之一。

汤姆幼年丧母,由姨妈收养。聪明顽皮的汤姆受不了姨妈和学校老师的管束,常常逃学闯祸。一天深夜,他与好朋友哈克贝里·芬到墓地玩耍,无意中目睹了一起凶杀案的发生。因为害怕被凶手发现他们知道这件事,汤姆、哈克贝里带着另一个小伙伴一起逃到一座荒岛上做起了“海盗”,弄得家里以为他们被淹死了,结果他们却出现在了自己的“葬礼”上。经过激烈的思想斗争,汤姆终于勇敢地站出来,指证了凶手。不久之后,在一次野餐活动中,他与他心爱的姑娘贝姬在一个岩洞里迷了路,整整三天三夜饥寒交迫,面临着死亡的威胁……

汤姆幼年丧母,由姨妈收养。聪明顽皮的汤姆受不了姨妈和学校老师的管束,常常逃学闯祸。一天深夜,他与好朋友哈克贝里·芬到墓地玩耍,无意中目睹了一起凶杀案的发生。因为害怕被凶手发现他们知道这件事,汤姆、哈克贝里带着另一个小伙伴一起逃到一座荒岛上做起了“海盗”,弄得家里以为他们被淹死了,结果他们却出现在了自己的“葬礼”上。经过激烈的思想斗争,汤姆终于勇敢地站出来,指证了凶手。不久之后,在一次野餐活动中,他与他心爱的姑娘贝姬在一个岩洞里迷了路,整整三天三夜饥寒交迫,面临着死亡的威胁……

词家有道 豆瓣

6.8 (5 个评分)

作者:

黄志华

/

朱耀伟

…

广西师范大学出版社

2010

- 9

《词家有道:香港16词人访谈录》每章由一位访谈者与一位流行歌词创作人的访谈对话组成,围绕词人艺术取向、个人风格展开对谈。词人在对谈中以创作者第一身,回顾和解说自己的作品构思,并分享对于流行词坛、音乐工业发展的看法,借此探讨流行歌词与文学、社会、文化种种千丝万缕的关系。一点一滴地,逐渐梳理出词人与词人之间的承传牵系,定格聚焦于某些创作现象,审视了未必很红很爆但却出色精彩的作品──香港流行歌词四十年的洪流,原是婉约通俗酷异刁钻华丽豪侠纯善沉郁哲理兼而有之。“访谈录”的访谈对象为香港不同年代的重要词人,如七十年代的卢国沾、黎彼得;八十年代的林夕、周耀辉;九十年代的黄伟文、乔靖夫;二十一世纪初的林若宁、周博贤等共十六位。时间为我们留下的,在夕爷、阿Y的前后左右中间,还有一众默默笔耕的隐世高手。我们真正拥有的,也比我们所知道的还要多很多。

山中的糖果 豆瓣

7.9 (27 个评分)

作者:

邓安庆

人民文学出版社

2016

- 6

《山中的糖果》通过“亲人记”“世间记”“回乡记”三个部分,集结了作者对故乡亲人、师友,对身边那些人那些事的记录与怀念。作者邓安庆生长在农村,曾游荡于多个城市之间,从事过广告策划、内刊编辑、企业培训、木材加工、图书编辑、互联网等不同职业,阅历丰富,天性敏感细腻,对乡村,对城市,对社会底层的人和事,都有独到而细致入微的体察。作者文笔细腻,语言纯净克制,用平铺直叙的白描手法,将人间烟火娓娓道来,对人物的举止投足和心理刻画生动,性格描述细致入微,使得读者如见其人,如入其境,读来亲切有加。他的文字接地气,带有温度,能够俘获人心。

插画家 “星星的插图”根据书中内容作插图20余幅,画风细腻、生动,乡趣十足,与邓安庆的文字十分契合,相映成辉。

插画家 “星星的插图”根据书中内容作插图20余幅,画风细腻、生动,乡趣十足,与邓安庆的文字十分契合,相映成辉。