历史

中華人民共和國史 第三卷 思考與選擇 豆瓣

9.6 (10 个评分)

作者:

沈志華

香港中文大学出版社

2008

在共和國的歷史上,1956-1957年被稱為「多事之秋」。作者充分利用十幾個省市的檔案、俄國解密檔案、當時的報刊雜誌、當事人的口述記錄和回憶錄,以及現有的研究成果,對中共中央知識分子會議的目標和結果、蘇共二十大在中國的反應,「百花齊放,百家爭鳴」、「長期共存,互相監督」方針的提出和推行,中共八大的作用和局限,中國在波匈事件中的角色和影響,整風反右運動的起因、轉變和結局等一系列重大歷史過程,作出翔實的描述和分析。

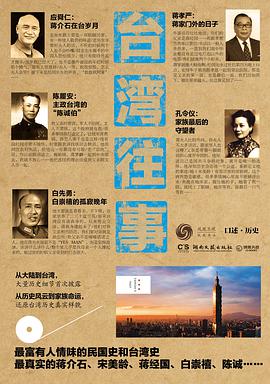

台湾往事 豆瓣

6.9 (7 个评分)

作者:

凤凰书品

湖南文艺出版社

2012

- 8

一本书,了解民国,了解台湾,了解蒋家王朝。

秉承以过来人亲身谈历史往事,大是大非中细诉点点滴滴,“因事找人,因人找事”的宗旨,聚焦重要历史人物、国家政要所亲身经历的事件,选取台湾那些年历史中的亲历者见证人,对台湾这些年的历史人物和事件进行了富有人情味的普及性的描写。每一位讲述者都是中国现代历史上的重要人物,是台湾民国政府的参与者,或者是重要人物的后代,以及重大事件的亲历者,具有权威特质。

有国仇,也有家恨,讲述了国民党政府退守台湾之后如何稳定局势,蒋介石、陈诚、白崇禧等政要又度过了怎样的晚年生活,他们在政治以外,在家庭生活中,又是怎样的角色?在金门炮战时期,又有什么样的故事?台湾白色恐怖时期,又是怎样的社会境况?台湾,为何能成为今日之台湾?

应舜仁(蒋介石侍卫)讲述蒋介石在台岁月;陈履安(陈诚之子)讲述陈诚晚年在台湾的生活;白先勇(当代华人世界最重要的作家之一,白崇禧之子)讲述白崇禧在台湾的日子;蒋孝严(蒋经国私生子)讲述蒋家门外的日子;孔令仪(孔大小姐)讲述作为家族最后的守望者的历史;郝柏村(中国国民党中央副主席)亲历金门炮战;陈明忠讲述作为台湾最后一个政治死刑犯的日子。

秉承以过来人亲身谈历史往事,大是大非中细诉点点滴滴,“因事找人,因人找事”的宗旨,聚焦重要历史人物、国家政要所亲身经历的事件,选取台湾那些年历史中的亲历者见证人,对台湾这些年的历史人物和事件进行了富有人情味的普及性的描写。每一位讲述者都是中国现代历史上的重要人物,是台湾民国政府的参与者,或者是重要人物的后代,以及重大事件的亲历者,具有权威特质。

有国仇,也有家恨,讲述了国民党政府退守台湾之后如何稳定局势,蒋介石、陈诚、白崇禧等政要又度过了怎样的晚年生活,他们在政治以外,在家庭生活中,又是怎样的角色?在金门炮战时期,又有什么样的故事?台湾白色恐怖时期,又是怎样的社会境况?台湾,为何能成为今日之台湾?

应舜仁(蒋介石侍卫)讲述蒋介石在台岁月;陈履安(陈诚之子)讲述陈诚晚年在台湾的生活;白先勇(当代华人世界最重要的作家之一,白崇禧之子)讲述白崇禧在台湾的日子;蒋孝严(蒋经国私生子)讲述蒋家门外的日子;孔令仪(孔大小姐)讲述作为家族最后的守望者的历史;郝柏村(中国国民党中央副主席)亲历金门炮战;陈明忠讲述作为台湾最后一个政治死刑犯的日子。

万历十五年 Goodreads 豆瓣

8.9 (517 个评分)

作者:

[美国] 黄仁宇

生活·读书·新知三联书店

1997

- 5

万历十五年,亦即公元1587年,在西欧历史上为西班牙舰队全部出动征英的前一年;而在中国,这平平淡淡的一年中,发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。这些事件,表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。在历史学家黄仁宇的眼中,其间的关系因果,恰为历史的重点,而我们的大历史之旅,也自此开始……

《万历十五年》是黄仁宇的成名之作,也是他的代表作之一。这本书融会了他数十年人生经历与治学体会,首次以“大历史观”分析明代社会之症结,观察现代中国之来路,给人启发良多。英文原本推出后,被美国多所大学采用为教科书,并两次获得美国书卷奖历史类好书的提名。

《万历十五年》是黄仁宇的成名之作,也是他的代表作之一。这本书融会了他数十年人生经历与治学体会,首次以“大历史观”分析明代社会之症结,观察现代中国之来路,给人启发良多。英文原本推出后,被美国多所大学采用为教科书,并两次获得美国书卷奖历史类好书的提名。

清史纪事本末 豆瓣

作者:

黄鸿寿编

2003

- 5

此书共计四十余万言,于有清一代自满州初起,至宣统退位近三百年的历史中,选择重要的事件,每事各详起讫,自为标题,每篇各编年月,自为首尾,从而能使人们从纷纭复杂的历史现象中掌握影响最大的主要历史事件,明了其来龙去脉、前因后果。如于清室内政各条,所列条目有“多尔袞摄政及诸王内讧”、“立储之反覆”、“兄弟猜忌及大臣之逐戮”、“内禅之真相”、“太平天国之兴亡”、“捻事之起灭”、“预备立宪之宣示”等均纂辑从详,至于康乾以来之边防用兵、道咸以后之对外用兵,凡关于国际边事者,也有详细记载。

本书同时吸收了此前各家所纂纪事本末之书的长处。如仿《左传纪事本末》之体,凡一人一事关于清廷盛衰兴亡之故者,立专条特为记载,如“和珅之贪横”、“乾隆极盛”、“增加兵额”等。学术变迁最繁,关系最切,仿《元史纪事本末》之例,设“诸儒出处学问之概”一篇论述清世二百年之学术变迁。参《左传纪事本末》与《金元纪事本末》之例,于一事之末尾间附评论,以表明自己对此事的看法。

本书同时吸收了此前各家所纂纪事本末之书的长处。如仿《左传纪事本末》之体,凡一人一事关于清廷盛衰兴亡之故者,立专条特为记载,如“和珅之贪横”、“乾隆极盛”、“增加兵额”等。学术变迁最繁,关系最切,仿《元史纪事本末》之例,设“诸儒出处学问之概”一篇论述清世二百年之学术变迁。参《左传纪事本末》与《金元纪事本末》之例,于一事之末尾间附评论,以表明自己对此事的看法。

Ten Days that Shook the World (Dover Value Editions) 豆瓣

作者:

John Reed

Dover Publications

2006

- 10

The basis for the Academy Award®-winning 1981 film Reds, this classic, eyewitness account captures the opening days of the Russian Revolution. Reed's passionately involved narrative describes the fall of the provisional government, the assault on the Winter Palace, and Lenin's seizure of power. The legendary American journalist "writes of it brilliantly and entertainingly." — The New York Times Book Review. 16 illustrations.

毛泽东传 豆瓣

Mao: A Biography

7.4 (18 个评分)

作者:

[美] 罗斯·特里尔

译者:

胡为雄

/

郑玉臣

中国人民大学出版社

2006

- 1

20世纪90年代初,《毛泽东传》前一译本在中国曾畅销120万册,这本书是新的全译本,根据斯坦福大学1999年增订版译出。

作者罗斯·特里尔采取了通常以叙述为主的传记笔法,但在史料甄别、背景分析和观点评价等方面,都经过深思熟虑和精雕细琢,是西方数百种《毛泽东传》中的经典之作。这本书不仅体现出作者对于历史事件高度的敏感性,而且也渗透着政治学视角的理论穿透力,对于人物的情景分析更使历史出神入化,引导读者体味“故事”背后的时代困惑和制度机制,把毛泽东丰富的情感与的挑战性的理论创造联为一体,从而全方位地展现了中国革命的壮观图景。书中配有大量图片,使历史以真切可感的形象出现在读者面前。

作者罗斯·特里尔采取了通常以叙述为主的传记笔法,但在史料甄别、背景分析和观点评价等方面,都经过深思熟虑和精雕细琢,是西方数百种《毛泽东传》中的经典之作。这本书不仅体现出作者对于历史事件高度的敏感性,而且也渗透着政治学视角的理论穿透力,对于人物的情景分析更使历史出神入化,引导读者体味“故事”背后的时代困惑和制度机制,把毛泽东丰富的情感与的挑战性的理论创造联为一体,从而全方位地展现了中国革命的壮观图景。书中配有大量图片,使历史以真切可感的形象出现在读者面前。

家庭、私有制和国家的起源 Eggplant.place 豆瓣

9.1 (60 个评分)

作者:

[德国] 弗里德里希·恩格斯

人民出版社

2003

- 5

自《马克思恩格斯全集》、《列宁全集》、《马克思恩格斯选集》、《列宁选集》问世以来,广大读者迫切要求出版马列著作的单行本。这反映了他们学习马克思列宁主义的强烈愿望和对马列著作的不同需要。为此,我们决定编辑出版一套马列著作的系列书,定名为《马克思列宁主义文库》。本文库收编马克思列宁主义经典作家的重要著作,以单行本形式陆续出版。这些著作凡可独立成书者,则一文一书;有些重要文章和书信则按专题编成文集;有些著作还设有附录,收编作者本人的有关论著和与本书直接有关的材料。为帮助读者学习和研究,在每书正文之后附有“注释”和“人名索引”,有些著作还附有“名目索引”。译文和资料均以新版全集、选集为准。有些著作尚无新版者,则按新版要求重新校订译文,编写资料。这套文库与全集、选集相配合,可适应广大读者的不同需要。理论工作者,教学和宣传工作者,各级干部,大专院校学生和其他读者均可从这套文库中选择自己所需要的著作,也可系统收藏。我们期望这套文库的出版能推动全国马克思主义的学习和研究,有助于广大干部用马克思主义的立场、观点和方法研究和解决社会主义现代化建设中的新问题,促进社会主义物质文明和精神文明的建设。