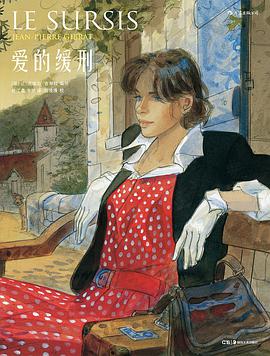

爱的缓刑 豆瓣

Le Sursis

7.8 (16 个评分)

作者:

[法] 让-皮埃尔·吉布拉

译者:

杜江鑫

/

方堃

湖南美术出版社

2018

- 7

战火中的炙热爱情能够战胜命运的玩弄吗?

德占法国下的乡村小镇如何在二战的阴影下喘息和抗争

安古兰国际漫画节“书商选择奖”

...................

※战火中的爱情炙热而珍贵,却难以换来命运的仁慈,徒留下无限唏嘘。

《爱的缓刑》讲述了一个发生在二战时期的爱情故事。年轻的爱人在看似平静的法国南方小镇亲眼目睹了战争的残酷,默默经受着正义和信仰的考验。爱情是他们唯一的精神慰藉,也是他们心中的火种,但这颗火种却未必能让他们逃脱命运的安排。

※写尽德占法国下的人物百态,带读者走进二战时的法国。

《爱的缓刑》以德占法国为背景,以一个平凡的乡村小镇为焦点,生动形象地描绘了当时法国人民的日常生活场景、精神状态和对时局的态度。抵抗组织成员、政府警察、亲德民兵、普通百姓,众多人物被作者刻画得有血有肉、入木三分,让读者看到那个历史时期真实的法国人民生活样貌。

※画面唯美、色彩丰富,展现法国南部小镇的迷人风光。

全书画面唯美,人物刻画精致细腻,风景描绘真切动人,用色丰富柔和,仿佛一本法国南部人物风光画册,给阅读带来美的享受,有极大的观赏和收藏价值。

※以二战重要战役推动情节发展,歌颂正义,控诉战争的残酷。

书中提到了若干二战时期欧洲战线上的重要战役,故事的情节被战局的变换所推动,人物的命运被战事的进展所牵引。读者可以通过这个故事了解二战的历史,了解那个时代的放弃和坚守与今日相比有着怎样完全不同的分量。

...................

※内容简介※

1943年,第二次世纪大战正在欧洲战场上如火如荼的展开,而法国政府已在德国法西斯的淫威下屈服。法国南方小镇的青年朱利安由于不满被政府强制送往德国做劳工,在半途中跳下火车,偷偷返回了家乡。他藏在一座被民兵查封的屋子中,靠姑妈的接济度日。从藏身之地,他能窥伺小镇中的各种动向:人们恬静的生活日常、女友的举手投足、抵抗组织的地下活动、德军和民兵的暴行……

在朋友的引导下,朱利安的思想渐渐成熟起来,开始帮助抵抗组织,同时他和女友相见,度过了一段浪漫甜蜜的秘密时光。外面的世界水深火热,乡下的小镇却静谧异常,这意味着朱利安和这里的人民被战争赦免了吗?或者,他们得到的只是短暂的缓刑?

...................

※媒体推荐※

吉布拉用细腻的笔触勾勒出一个因战争而不平凡的爱情故事。在读过《爱的缓刑》之后,谁还能认为漫画只是未成年人的消遣读物呢?作者笔下细腻的文字、绝妙的线条和色彩给整个故事覆上了一层浓浓的诗意,使它时而激动人心,时而又忧郁伤感。阅读《爱的缓刑》就是一种享受。

——法国亚马逊书评

说到《爱的缓刑》,书写特殊历史时期的浪漫爱情一向是吉布拉最拿手的。他总是能用优美的旁白和巧妙的对话将现实主义和浪漫主义在他的故事中完美的结合。此外,除去文字,我们不能不提到图面。他的笔触总是那么精致而优雅。在《爱的缓刑》中,他从金色的秋天画到洁白的冬天,再到鲜绿的春天,那是一片让人无法不爱上的风光。他笔下的塞西尔,柔美性感中同时具备柔弱和坚强的特质,那是一个让人无法不为之倾心的女人。《爱的缓刑》已经问世20年了,如今我们仍然能肯定地说:它在当代图像小说中占据着重要的位置。

——Bdgest漫画评论网站书评

...................

※获奖记录※

1998年法国安古兰国际漫画节“书店选择奖”

1998年法国尚贝里国际漫画节“最佳绘画奖”

德占法国下的乡村小镇如何在二战的阴影下喘息和抗争

安古兰国际漫画节“书商选择奖”

...................

※战火中的爱情炙热而珍贵,却难以换来命运的仁慈,徒留下无限唏嘘。

《爱的缓刑》讲述了一个发生在二战时期的爱情故事。年轻的爱人在看似平静的法国南方小镇亲眼目睹了战争的残酷,默默经受着正义和信仰的考验。爱情是他们唯一的精神慰藉,也是他们心中的火种,但这颗火种却未必能让他们逃脱命运的安排。

※写尽德占法国下的人物百态,带读者走进二战时的法国。

《爱的缓刑》以德占法国为背景,以一个平凡的乡村小镇为焦点,生动形象地描绘了当时法国人民的日常生活场景、精神状态和对时局的态度。抵抗组织成员、政府警察、亲德民兵、普通百姓,众多人物被作者刻画得有血有肉、入木三分,让读者看到那个历史时期真实的法国人民生活样貌。

※画面唯美、色彩丰富,展现法国南部小镇的迷人风光。

全书画面唯美,人物刻画精致细腻,风景描绘真切动人,用色丰富柔和,仿佛一本法国南部人物风光画册,给阅读带来美的享受,有极大的观赏和收藏价值。

※以二战重要战役推动情节发展,歌颂正义,控诉战争的残酷。

书中提到了若干二战时期欧洲战线上的重要战役,故事的情节被战局的变换所推动,人物的命运被战事的进展所牵引。读者可以通过这个故事了解二战的历史,了解那个时代的放弃和坚守与今日相比有着怎样完全不同的分量。

...................

※内容简介※

1943年,第二次世纪大战正在欧洲战场上如火如荼的展开,而法国政府已在德国法西斯的淫威下屈服。法国南方小镇的青年朱利安由于不满被政府强制送往德国做劳工,在半途中跳下火车,偷偷返回了家乡。他藏在一座被民兵查封的屋子中,靠姑妈的接济度日。从藏身之地,他能窥伺小镇中的各种动向:人们恬静的生活日常、女友的举手投足、抵抗组织的地下活动、德军和民兵的暴行……

在朋友的引导下,朱利安的思想渐渐成熟起来,开始帮助抵抗组织,同时他和女友相见,度过了一段浪漫甜蜜的秘密时光。外面的世界水深火热,乡下的小镇却静谧异常,这意味着朱利安和这里的人民被战争赦免了吗?或者,他们得到的只是短暂的缓刑?

...................

※媒体推荐※

吉布拉用细腻的笔触勾勒出一个因战争而不平凡的爱情故事。在读过《爱的缓刑》之后,谁还能认为漫画只是未成年人的消遣读物呢?作者笔下细腻的文字、绝妙的线条和色彩给整个故事覆上了一层浓浓的诗意,使它时而激动人心,时而又忧郁伤感。阅读《爱的缓刑》就是一种享受。

——法国亚马逊书评

说到《爱的缓刑》,书写特殊历史时期的浪漫爱情一向是吉布拉最拿手的。他总是能用优美的旁白和巧妙的对话将现实主义和浪漫主义在他的故事中完美的结合。此外,除去文字,我们不能不提到图面。他的笔触总是那么精致而优雅。在《爱的缓刑》中,他从金色的秋天画到洁白的冬天,再到鲜绿的春天,那是一片让人无法不爱上的风光。他笔下的塞西尔,柔美性感中同时具备柔弱和坚强的特质,那是一个让人无法不为之倾心的女人。《爱的缓刑》已经问世20年了,如今我们仍然能肯定地说:它在当代图像小说中占据着重要的位置。

——Bdgest漫画评论网站书评

...................

※获奖记录※

1998年法国安古兰国际漫画节“书店选择奖”

1998年法国尚贝里国际漫画节“最佳绘画奖”