法国

The Stranger 豆瓣

9.6 (23 个评分)

作者:

Albert Camus

译者:

Matthew Ward

Vintage

1989

- 3

The Stranger is not merely one of the most widely read novels of the 20th century, but one of the books likely to outlive it. Written in 1946, Camus's compelling and troubling tale of a disaffected, apparently amoral young man has earned a durable popularity (and remains a staple of U.S. high school literature courses) in part because it reveals so vividly the anxieties of its time. Alienation, the fear of anonymity, spiritual doubt--all could have been given a purely modern inflection in the hands of a lesser talent than Camus, who won the Nobel Prize in 1957 and was noted for his existentialist aesthetic. The remarkable trick of The Stranger, however, is that it's not mired in period philosophy.

The plot is simple. A young Algerian, Meursault, afflicted with a sort of aimless inertia, becomes embroiled in the petty intrigues of a local pimp and, somewhat inexplicably, ends up killing a man. Once he's imprisoned and eventually brought to trial, his crime, it becomes apparent, is not so much the arguably defensible murder he has committed as it is his deficient character. The trial's proceedings are absurd, a parsing of incidental trivialities--that Meursault, for instance, seemed unmoved by his own mother's death and then attended a comic movie the evening after her funeral are two ostensibly damning facts--so that the eventual sentence the jury issues is both ridiculous and inevitable.

Meursault remains a cipher nearly to the story's end--dispassionate, clinical, disengaged from his own emotions. "She wanted to know if I loved her," he says of his girlfriend. "I answered the same way I had the last time, that it didn't mean anything but that I probably didn't." There's a latent ominousness in such observations, a sense that devotion is nothing more than self-delusion. It's undoubtedly true that Meursault exhibits an extreme of resignation; however, his confrontation with "the gentle indifference of the world" remains as compelling as it was when Camus first recounted it. --Ben Guterson

From Library Journal

The new translation of Camus's classic is a cultural event; the translation of Cocteau's diary is a literary event. Both translations are superb, but Ward's will affect a naturalized narrative, while Browner's will strengthen Cocteau's reemerging critical standing. Since 1946 untold thousands of American students have read a broadly interpretative, albeit beautifully crafted British Stranger . Such readers have closed Part I on "door of undoing" and Part II on "howls of execration." Now with the domestications pruned away from the text, students will be as close to the original as another language will allow: "door of unhappiness" and "cries of hate." Browner has no need to "write-over" another translation. With Cocteau's reputation chiefly as a cineaste until recently, he has been read in French or not at all. Further, the essay puts a translator under less pressure to normalize for readers' expectations. Both translations show the current trend to stay closer to the original. Marilyn Gaddis Rose, SUNY at Binghamton

Copyright 1988 Reed Business Information, Inc. --This text refers to the Hardcover edition.

Review

“The Stranger is a strikingly modern text and Matthew Ward’s translation will enable readers to appreciate why Camus’s stoical anti-hero and devious narrator remains one of the key expressions of a postwar Western malaise, and one of the cleverest exponents of a literature of ambiguity.” –from the Introduction by Peter Dunwoodie

From the Hardcover edition.

Description

Through the story of an ordinary man unwittingly drawn into a senseless murder on an Algerian beach, Camus explored what he termed "the nakedness of man faced with the absurd." First published in 1946; now in a new translation by Matthew Ward.

Language Notes

Text: English (translation)

Original Language: French

From the Inside Flap

Through the story of an ordinary man unwittingly drawn into a senseless murder on an Algerian beach, Camus explored what he termed "the nakedness of man faced with the absurd." First published in 1946; now in a new translation by Matthew Ward.

The plot is simple. A young Algerian, Meursault, afflicted with a sort of aimless inertia, becomes embroiled in the petty intrigues of a local pimp and, somewhat inexplicably, ends up killing a man. Once he's imprisoned and eventually brought to trial, his crime, it becomes apparent, is not so much the arguably defensible murder he has committed as it is his deficient character. The trial's proceedings are absurd, a parsing of incidental trivialities--that Meursault, for instance, seemed unmoved by his own mother's death and then attended a comic movie the evening after her funeral are two ostensibly damning facts--so that the eventual sentence the jury issues is both ridiculous and inevitable.

Meursault remains a cipher nearly to the story's end--dispassionate, clinical, disengaged from his own emotions. "She wanted to know if I loved her," he says of his girlfriend. "I answered the same way I had the last time, that it didn't mean anything but that I probably didn't." There's a latent ominousness in such observations, a sense that devotion is nothing more than self-delusion. It's undoubtedly true that Meursault exhibits an extreme of resignation; however, his confrontation with "the gentle indifference of the world" remains as compelling as it was when Camus first recounted it. --Ben Guterson

From Library Journal

The new translation of Camus's classic is a cultural event; the translation of Cocteau's diary is a literary event. Both translations are superb, but Ward's will affect a naturalized narrative, while Browner's will strengthen Cocteau's reemerging critical standing. Since 1946 untold thousands of American students have read a broadly interpretative, albeit beautifully crafted British Stranger . Such readers have closed Part I on "door of undoing" and Part II on "howls of execration." Now with the domestications pruned away from the text, students will be as close to the original as another language will allow: "door of unhappiness" and "cries of hate." Browner has no need to "write-over" another translation. With Cocteau's reputation chiefly as a cineaste until recently, he has been read in French or not at all. Further, the essay puts a translator under less pressure to normalize for readers' expectations. Both translations show the current trend to stay closer to the original. Marilyn Gaddis Rose, SUNY at Binghamton

Copyright 1988 Reed Business Information, Inc. --This text refers to the Hardcover edition.

Review

“The Stranger is a strikingly modern text and Matthew Ward’s translation will enable readers to appreciate why Camus’s stoical anti-hero and devious narrator remains one of the key expressions of a postwar Western malaise, and one of the cleverest exponents of a literature of ambiguity.” –from the Introduction by Peter Dunwoodie

From the Hardcover edition.

Description

Through the story of an ordinary man unwittingly drawn into a senseless murder on an Algerian beach, Camus explored what he termed "the nakedness of man faced with the absurd." First published in 1946; now in a new translation by Matthew Ward.

Language Notes

Text: English (translation)

Original Language: French

From the Inside Flap

Through the story of an ordinary man unwittingly drawn into a senseless murder on an Algerian beach, Camus explored what he termed "the nakedness of man faced with the absurd." First published in 1946; now in a new translation by Matthew Ward.

致D 豆瓣

Lettre à D.

8.0 (146 个评分)

作者:

[法] 安德烈·高兹

译者:

袁筱一

南京大学出版社

2010

- 5

2006年,一本只有七十五页的小书《致D》的问世在法国书界引起轰动。第二年,作者与其爱妻双双自杀,共赴黄泉。这段长达六十年的爱情故事的结局,让这本书在畅销书排行榜上的排名直线上升。

写书的人大概没有料到,这纯粹记述两人感情经历的爱情告白,其影响远远超过了他以往写过的任何一部著作,给读者、甚至是严肃的思想界的同行们带来巨大的冲击。书中呈现出来的作者的形象光辉,盖过了他以往的任何一种身份。惟有执子之手、与子偕老的这个“丈夫”形象,才长久地留在世人心中,成为永恒。也是这个形象,让我们记住了他的名字———安德烈·高兹 (AndréGorz,1923-2007)。

《致D》是高兹写给她妻子多莉娜(Dorine,1924-2007)的“情书”,也是他的最后一部作品———爱情的墓志铭。法国哲学家高兹用平实、朴素的语言向多莉娜回溯这段刻骨铭心的情史。那时,他已经知道身患绝症的多莉娜医治无望,很有可能会先他而去。面对缠绵病榻、体重只剩四十五公斤、身高缩短了六厘米、在他眼里“依然美丽、依然优雅、魅力无穷”的妻子,他感到了比以往任何时候都要强烈的爱,以致抑制不住要给她写信的狂热欲望。他要告诉她自己是多么爱她,多么后悔没有更多地向她诉说自己的无限深情,没有更早地表白人世间这可遇而不可求的真爱,他说要用这封信重新组构爱情的历史,为的是把握它的全部意义。他所以要写这封信,还是为着理解他经历过的、也就是和妻子共同经历过的一切……

高兹和多莉娜最后双双弃世的决定是最自然不过的结果。高兹,已经看到爱人灵柩的男人,终于作出了最终的抉择:“我们都不希望我们两人中的一个在另一个死后继续活着。”高兹最后选择的不是哲学家的选择,他说为爱而死是唯一不能用哲学解释的观念,当爱成为两个人在身体和精神上发生共鸣的方式时,就已经超越了哲学。(摘自杜小真《哲学不能解释之爱》)

写书的人大概没有料到,这纯粹记述两人感情经历的爱情告白,其影响远远超过了他以往写过的任何一部著作,给读者、甚至是严肃的思想界的同行们带来巨大的冲击。书中呈现出来的作者的形象光辉,盖过了他以往的任何一种身份。惟有执子之手、与子偕老的这个“丈夫”形象,才长久地留在世人心中,成为永恒。也是这个形象,让我们记住了他的名字———安德烈·高兹 (AndréGorz,1923-2007)。

《致D》是高兹写给她妻子多莉娜(Dorine,1924-2007)的“情书”,也是他的最后一部作品———爱情的墓志铭。法国哲学家高兹用平实、朴素的语言向多莉娜回溯这段刻骨铭心的情史。那时,他已经知道身患绝症的多莉娜医治无望,很有可能会先他而去。面对缠绵病榻、体重只剩四十五公斤、身高缩短了六厘米、在他眼里“依然美丽、依然优雅、魅力无穷”的妻子,他感到了比以往任何时候都要强烈的爱,以致抑制不住要给她写信的狂热欲望。他要告诉她自己是多么爱她,多么后悔没有更多地向她诉说自己的无限深情,没有更早地表白人世间这可遇而不可求的真爱,他说要用这封信重新组构爱情的历史,为的是把握它的全部意义。他所以要写这封信,还是为着理解他经历过的、也就是和妻子共同经历过的一切……

高兹和多莉娜最后双双弃世的决定是最自然不过的结果。高兹,已经看到爱人灵柩的男人,终于作出了最终的抉择:“我们都不希望我们两人中的一个在另一个死后继续活着。”高兹最后选择的不是哲学家的选择,他说为爱而死是唯一不能用哲学解释的观念,当爱成为两个人在身体和精神上发生共鸣的方式时,就已经超越了哲学。(摘自杜小真《哲学不能解释之爱》)

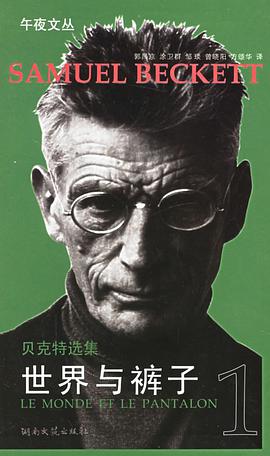

世界与裤子 豆瓣

8.0 (5 个评分)

作者:

[爱尔兰] 萨缪尔·贝克特

译者:

郭昌京

/

涂卫群

…

湖南文艺出版社

2006

- 6

今年4月13日是世界著名作家贝克特诞辰100周年纪念,湖南文艺出版社推出了《贝克特选集》。全书共5卷,125万字,按年代收录了贝克特定居法国巴黎后所有用法文写作的作品,由中国社科院研究员、《世界文学》主编余中先主译。

塞缪尔·贝克特因为“他那具有奇特形式的小说和戏剧作品,使现代人从精神困乏中得到振奋”而荣获1969年诺贝尔文学奖,但在中国,很多人对他的了解只限于他的成名作《等待戈多》。

据悉,贝克特正式的文学生涯,是从小说创作和写诗开始的,其小说的数量也远远高于戏剧作品。从文学表现的角度来说,贝克特以表现内心世界的飘忽和细腻见长,小说作为一种个性化更强的形式,更适合贝克特。他用法语写就的小说三部曲《莫罗瓦》《马龙正在死去》和《无名者》打破传统,淡化情节人物,只有絮絮叨叨的内心独白。这种写法直接导致了法国新小说派的文学实验。许多评论家都认为,这个三部曲比《等待戈多》更强有力更重要,很少有哪部现代文学作品对于人类经验的理解如此深刻。贝克特健在时,国际上流传这样一种说法:博尔赫斯、纳博科夫、贝克特是存世的三位最伟大作家。但在国内,贝克特的小说基本上被忽略了,这可以说是中国翻译界的一大损失。此次湖南文艺推出的5卷本的《贝克特选集》,将《莫罗瓦》三部曲收录在内,可以说在很大程度上弥补了这方面的缺失。

本卷收录:《世界与裤子》《镇静剂》《结局》《被驱逐的人》《初恋》《自由》《障碍的画家》

塞缪尔·贝克特因为“他那具有奇特形式的小说和戏剧作品,使现代人从精神困乏中得到振奋”而荣获1969年诺贝尔文学奖,但在中国,很多人对他的了解只限于他的成名作《等待戈多》。

据悉,贝克特正式的文学生涯,是从小说创作和写诗开始的,其小说的数量也远远高于戏剧作品。从文学表现的角度来说,贝克特以表现内心世界的飘忽和细腻见长,小说作为一种个性化更强的形式,更适合贝克特。他用法语写就的小说三部曲《莫罗瓦》《马龙正在死去》和《无名者》打破传统,淡化情节人物,只有絮絮叨叨的内心独白。这种写法直接导致了法国新小说派的文学实验。许多评论家都认为,这个三部曲比《等待戈多》更强有力更重要,很少有哪部现代文学作品对于人类经验的理解如此深刻。贝克特健在时,国际上流传这样一种说法:博尔赫斯、纳博科夫、贝克特是存世的三位最伟大作家。但在国内,贝克特的小说基本上被忽略了,这可以说是中国翻译界的一大损失。此次湖南文艺推出的5卷本的《贝克特选集》,将《莫罗瓦》三部曲收录在内,可以说在很大程度上弥补了这方面的缺失。

本卷收录:《世界与裤子》《镇静剂》《结局》《被驱逐的人》《初恋》《自由》《障碍的画家》

波斯人信札 豆瓣

7.2 (5 个评分)

作者:

(法)孟德斯鸠

译者:

梁守锵

商务印书馆

2010

- 9

《波斯人信札》内容简介:我在这里不是写献词,我不为此书请求保护。如果书好,人们就会读它;如果不好,人们读不读,我也无所谓。我拿出这头一批信试试是否合乎公众的口味。我文书夹里还有许多别的信,以后可以献给公众。但是这得有个条件,即人们不知我是何许人。因为,万一人们知道了我的姓名,那么从此我就将缄口藏舌了。我认识一个女人,她走路姿势很好,可是别人一看着她,她走起来就瘸了。这部书的缺点已够多的了,用不着再把我自身的缺点暴露出来供人评论!如果人们知道我是谁,就会说:“他的书跟他的性格太不相称。他该把时间用来做更有益的事才是,一个庄重的人犯不上干这样的事。”评论家们肯定会这么想的,因为这样不必多费脑筋,手到擒来。

《波斯人信札》中那些写信的波斯人曾经跟我住在一起,朝夕相处。他们把我视为另一世界的人,所以对我什么也不隐瞒。事实上,从那么远的地方移居来的人是无须再保守秘密的。他们把大部分信给我看,我把这些信抄下来。其中有些甚至使我惊奇,他们本不该让我看的,因为这些信的内容极大伤害了波斯人的虚荣和妒忌心。

因此我只不过代为迻译而已。我的全部辛劳困难就在于使作品适合我们的风俗。我尽可能减轻亚洲语言给读者的负担,使读者不被没完没了、令人厌烦的闳大不经的言辞弄得不知所云。

不过我为读者所做的并非仅此而已。我删掉了冗长的客套话,在这方面,东方人的慷慨大方不亚于我们。我还省掉了无数细枝末节,这些小事难以公之于众,而应自行消亡于两个朋友之间。

如果大部分出版书信集的人都这样做,那他们就会看到他们的作品全都湮灭无闻了。

有一件事往往使我诧异不已:那就是看到这些波斯人对于我国的风俗习惯有时跟我们一样熟悉,甚至了解这些风俗习惯的微妙的情况;能够注意到我敢肯定许多游历过法国的德国人都注意不到的事情。我想是因为他们长时间生活在这里的缘故,何况亚洲人花一年时间了解法国人的风俗,要比法国人花四年时间了解亚洲人的风俗更容易,因为法国人喜欢敞开心扉,倾心吐胆,而亚洲人则很少沥胆披肝,交流思想。

任何译者,乃至最粗鄙不文的评论家,都可以在他的译作或他那无聊的评论前面,将原文吹捧一番,指出它的作用、优点和不凡之处,以此来装点自己的作品,这是惯例所允许的。我可不这样做。读者可以很容易猜测出其故安在。一个最好的理由便是,我不想把这些十分无聊的话,写在一个本身已是极其令人讨厌的地方——我意思是说写在一篇序言中。

《波斯人信札》中那些写信的波斯人曾经跟我住在一起,朝夕相处。他们把我视为另一世界的人,所以对我什么也不隐瞒。事实上,从那么远的地方移居来的人是无须再保守秘密的。他们把大部分信给我看,我把这些信抄下来。其中有些甚至使我惊奇,他们本不该让我看的,因为这些信的内容极大伤害了波斯人的虚荣和妒忌心。

因此我只不过代为迻译而已。我的全部辛劳困难就在于使作品适合我们的风俗。我尽可能减轻亚洲语言给读者的负担,使读者不被没完没了、令人厌烦的闳大不经的言辞弄得不知所云。

不过我为读者所做的并非仅此而已。我删掉了冗长的客套话,在这方面,东方人的慷慨大方不亚于我们。我还省掉了无数细枝末节,这些小事难以公之于众,而应自行消亡于两个朋友之间。

如果大部分出版书信集的人都这样做,那他们就会看到他们的作品全都湮灭无闻了。

有一件事往往使我诧异不已:那就是看到这些波斯人对于我国的风俗习惯有时跟我们一样熟悉,甚至了解这些风俗习惯的微妙的情况;能够注意到我敢肯定许多游历过法国的德国人都注意不到的事情。我想是因为他们长时间生活在这里的缘故,何况亚洲人花一年时间了解法国人的风俗,要比法国人花四年时间了解亚洲人的风俗更容易,因为法国人喜欢敞开心扉,倾心吐胆,而亚洲人则很少沥胆披肝,交流思想。

任何译者,乃至最粗鄙不文的评论家,都可以在他的译作或他那无聊的评论前面,将原文吹捧一番,指出它的作用、优点和不凡之处,以此来装点自己的作品,这是惯例所允许的。我可不这样做。读者可以很容易猜测出其故安在。一个最好的理由便是,我不想把这些十分无聊的话,写在一个本身已是极其令人讨厌的地方——我意思是说写在一篇序言中。

娜嘉 豆瓣

Nadja

7.9 (15 个评分)

作者:

[法国] 安德烈·布勒东

译者:

董强

上海人民出版社

2009

- 3

《娜嘉》完成于1928年,安德烈·布勒东从与一位名叫娜嘉的女子在巴黎相遇、相爱到分手的经历中,提取大量事件,对现实、真实、美、疯狂等概念进行探索,彻底颠覆了19世纪传统的文学观念。该书一般被视为小说。然而,许多证据都证明,书中的大部分事件均非虚构,而且有大量的图片展示事件发生时的场景。同时,作品又体现出一种明显的自传倾向。全书扑朔迷离,充满偶然、随机、巧合和梦境,作者的主观思想交叉出现在事件的客观叙述过程中,图像与文字交相辉映,成为超现实主义的名篇,极大影响了西方20世纪的文学与艺术流程。

终极美味 豆瓣

7.5 (8 个评分)

作者:

[法国] 妙莉叶·芭贝里

译者:

严慧莹

南京大学出版社

2009

- 1

法国的美食在全世界都享有盛誉。而一个弥留之际的美食评论家家究竟会想到哪些食物呢?本书以一个只剩四十八小时生命的美食家的独特的视角为我们勾勒出了法国人与法国美食的特色,让读者在了解法国美食的同时对法国人的个性也有了更深的认识。本书行文方式极富特色,一方面是美食家回忆自己一生之中享用过的美食,另一方面是别人眼中的美食家形象,两者交替补充,让人印象深刻而回味无穷。而美食家最终想到要吃的东西,让读者感到意外之余又引读者进行生命的反思。本书荣获2000年最佳美食文学以及2001年酒神巴克斯奖。

爱情没那么美好 豆瓣

L'amour est très surestimé

7.7 (20 个评分)

作者:

[法] 布里吉特·吉罗

译者:

周小珊

上海人民出版社

2011

- 1

爱情死亡之前,有十一种弥留的状态。

这些故事里埋藏着爱情最真实的模样。

龚古尔文学短篇小说奖得主

长踞法国文学畅销榜

入围法国《女人观点》年度小说

————————

————————

作者以独特的疏离笔调,写下十一篇现代人的爱情故事,焦点放在爱情的离去,故事的终曲。十一个不同的主角,十一个不同的声音,叙述十一种爱情走到尽头的枯萎面貌。在爱情的起点与终点里,作者以日常小事为主题,用简单的文字,延伸出无尽的韵味,带领读者看见甜美爱情中的残酷模样,篇幅虽短,却是句句令人流连,耐读且引人玩味,赤裸裸的写出现代人爱情故事的样貌:无法从生离死别中痊愈、一段关系里失去交集的荒谬情境、牢固习惯让人失去爱人的能力、恋人共有的物品成了灼伤人的武器、父母离婚的潮流像一场游戏、完美恋人的典范其实是悲剧一场、同居的房子里,上演无疾而终的故事、身边全是爱情溃败的迷惘,就连书本上,也烙印着失败伤痕,字句揭露失去爱人的美感……

直到故事终了,我们才发觉——爱情被高估了,没有那么美好。

这些故事里埋藏着爱情最真实的模样。

龚古尔文学短篇小说奖得主

长踞法国文学畅销榜

入围法国《女人观点》年度小说

————————

————————

作者以独特的疏离笔调,写下十一篇现代人的爱情故事,焦点放在爱情的离去,故事的终曲。十一个不同的主角,十一个不同的声音,叙述十一种爱情走到尽头的枯萎面貌。在爱情的起点与终点里,作者以日常小事为主题,用简单的文字,延伸出无尽的韵味,带领读者看见甜美爱情中的残酷模样,篇幅虽短,却是句句令人流连,耐读且引人玩味,赤裸裸的写出现代人爱情故事的样貌:无法从生离死别中痊愈、一段关系里失去交集的荒谬情境、牢固习惯让人失去爱人的能力、恋人共有的物品成了灼伤人的武器、父母离婚的潮流像一场游戏、完美恋人的典范其实是悲剧一场、同居的房子里,上演无疾而终的故事、身边全是爱情溃败的迷惘,就连书本上,也烙印着失败伤痕,字句揭露失去爱人的美感……

直到故事终了,我们才发觉——爱情被高估了,没有那么美好。

抵挡太平洋的堤坝 豆瓣

Un barrage contre le Pacifique

9.2 (12 个评分)

作者:

[法] 玛格丽特·杜拉斯

译者:

谭立德

上海译文出版社

2009

- 3

母亲、二十岁的约瑟夫和十六岁的苏珊,正在位于租借地中央那所破败不堪的吊脚楼里艰难地生活着,而且不断地受到被地籍管理局收回这块租借地的威胁。约瑟夫的愤怒和爱情,苏珊的逆来顺受,某位若先生为勾引年轻姑娘而设的计谋……怎么办?母亲从未丧失毅力和希望,她精打细算,怀着一种谨慎、狡黠而清醒的热情策划着,她多么害怕与她的孩子们的最终分离——尽管她知道这是不可抗拒的。

本书由中国社会科学院外国文学研究所编审、法国文学研究会秘书长谭立德女士根据伽里玛出版社1950年法文版新译。

本书由中国社会科学院外国文学研究所编审、法国文学研究会秘书长谭立德女士根据伽里玛出版社1950年法文版新译。

平静的生活 豆瓣

La vie tranquille

8.3 (12 个评分)

作者:

[法] 玛格丽特·杜拉斯

译者:

王文融

上海译文出版社

2009

- 3

这是杜拉斯的第二本小说。绝望的爱、时时笼罩的死亡,正是杜拉斯笔下永恒的主题。

偏僻的乡村中,弗朗索瓦丝在孤寂中渴望生活,渴求爱情。舅舅与弟妹私通,她向弟弟告发,舅舅被弟弟打死;弟弟的情人爱上了她的情人,弟弟绝望自杀;她逃离到海滨城市,却又在阳光灿烂的沙滩上目睹一个男人溺水身亡。感性而清醒的语言,笼罩在死亡阴影中的情节,生活就在表面的平静和内心的挣扎里缓慢又迅疾的逝去……

本书由北大法语系资深教授、博导王文融女士根据伽里玛出版社2003年法文版新译。

偏僻的乡村中,弗朗索瓦丝在孤寂中渴望生活,渴求爱情。舅舅与弟妹私通,她向弟弟告发,舅舅被弟弟打死;弟弟的情人爱上了她的情人,弟弟绝望自杀;她逃离到海滨城市,却又在阳光灿烂的沙滩上目睹一个男人溺水身亡。感性而清醒的语言,笼罩在死亡阴影中的情节,生活就在表面的平静和内心的挣扎里缓慢又迅疾的逝去……

本书由北大法语系资深教授、博导王文融女士根据伽里玛出版社2003年法文版新译。

昂代斯玛先生的午后 豆瓣

L'après-midi de Monsieur Andesmas

作者:

[法] 玛格丽特·杜拉斯

译者:

王道乾

上海译文出版社

2010

- 10

《昂代斯玛先生的午后》的主要内容是:昂代斯马先生坐在一个孤独的房子前,在一座孤独的山里。远处不断传来歌声,昂代斯马先生回忆着,他的爱,疯狂地付出,透射在一头金发的女儿身上。一个黑洞,深不见底。这样的疯狂,欲望。爱的欲望。产生于缺失与依赖的欲望。除了女儿,他不知如何安放心中漫溢的情感。一座房子不算什么,他有钱,他可以买。买下整座山,甚至整个小镇。只要女儿愿意,他能付出的他都愿意付出。只要,只要女儿不离开,不长大,不从他手里脱离变成另一个男人的宝物。是的,他有钱,很富裕。但是,他怎么买也买不到女儿的爱。歌声不断传来,一首爱情的颂歌,多么优美的旋律,仅仅是文字就可以让人听见天籁。昂代斯马先生不断构想女儿,那个在建好的露台上活动的她,那个在水塘边玩耍的他,那个贪馋的她,永远不会长大就连女儿的车停在了广场上都刻意不看:他拒绝失去。他顽强抗争。

长别离 豆瓣

Une aussi longue absence

8.7 (6 个评分)

作者:

[法] 玛格丽特·杜拉斯

译者:

陈景亮

上海译文出版社

2010

- 10

《长别离》的主要内容是:大家都在看着。在黛蕾丝和流浪人之间的闲人当中,有人接替黛蕾丝叫喊。但他没有听见近乎发狂的妻子的喊声。在位“顾客”与他擦肩而过,回头叫他。阿拜尔•朗格洛瓦转身,在沉沉黑夜里,他缓慢地、异常缓慢地举起双手,就像一个被判处死刑的人。人们停止叫喊。黛蕾丝沉默了。阿拜尔•朗格洛瓦仍然举着双手,他完全僵住了,像等候枪决一样,他在等候。由于他所等待的枪决并未发生,他是否又产生了希望呢?突然,他拼命地朝塞纳河边逃去。一些旁观者去追他。黛蕾丝立在原地未动。远处传来汽车刹车声,是末班车吗?

琴声如诉 豆瓣

Moderato cantabile

7.5 (8 个评分)

作者:

[法] 玛格丽特·杜拉斯

译者:

王道乾

上海译文出版社

2010

- 10

《琴声如诉》内容简介:安娜?戴巴莱斯特是外省某滨海城市一家企业的经理的年轻妻子。一天,楼下咖啡馆中发生了一桩情杀案,不知什么力量促使她第二天又到这家咖啡馆来,在那儿,她遇到一个蓝眼睛的青年。安娜在同他谈话当中,自己就变成了另一个女人,从她自己所属富有的资产阶级社会中逃出去了,从对她冷漠无情的丈夫那里挣脱出来了。从某种情况看,她“包法利夫人”化了……一天,她没有带孩子,又一次去看望肖万,吻了他——他们都知道,仅此一吻即可,他们的爱情告终。