大卫·奥格威自传 豆瓣

作者:

[美] 大卫•奥格威 (David Ogilvy) 著

译者:

高志宏 徐智明 译

2008

- 5

广告教皇惟一的一本自传

奥美公司创始人成功之路上难以置信的经历

为你书写你所不知道的奥格威传奇!

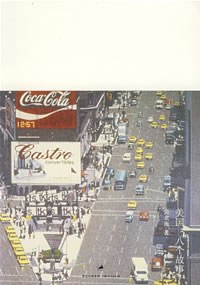

纷繁绚丽的麦迪逊大道上最闪耀的人物,在广告界触及最顶端之前的经历和奇遇。

一个天生的广告人,一个开创性的人物,一个执广告界牛耳的巨人。

一个贫穷的英国小男孩,一个巴黎饭店的厨子,一个苏格兰的炉子推销员。

纷繁绚丽的麦迪逊大道上最闪耀的人物,

在广告界触及最顶端之前的经历和奇遇,

还有不平凡的一生中,令人惊奇的一个个转折点。

本书讲述了广告巨子大卫.奥格威的传奇人生,汇集了奥格威关于人生、事业的切身体会,及其奥美精神、奥美文化的深邃思想。

◆ 简要目录——————————————————————————————————————

引言

第1章宝贝小主人

第2章在巴黎做厨师

第3章纽约与好莱坞

第4章服务情报部门

第5章广阔的乡村修道院

第6章名声与地位

第7章苦尽甘来

第8章向50位挚友致敬

我最喜欢的字眼

我最喜欢的食谱

我最喜欢的花

◆ 名人推荐——————————————————————————————————————

这本于1978年首印出版的《奥格威自传》如同《爱丽丝梦游仙境》一般,为我们讲述了他通往成功路上难以置信的经历。 ——亚马逊网站

一本雅俗共赏的好书。每一个商业人士或者投资者的入门书首选。 ——《福布斯》

与众不同的性格。奥格威,当代广告的创造力。 ——《纽约时报》

让人拍手鼓掌的写作方式。每一页都让人欢欣雀跃。 ——《华尔街日报》

广告巨人奥格威以其创造性的写作方式,描述了他高低起伏的冒险人生。这有可能是20世纪商界中最具传奇色彩的经历。 ——约翰•威利父子出版公司

奥美公司创始人成功之路上难以置信的经历

为你书写你所不知道的奥格威传奇!

纷繁绚丽的麦迪逊大道上最闪耀的人物,在广告界触及最顶端之前的经历和奇遇。

一个天生的广告人,一个开创性的人物,一个执广告界牛耳的巨人。

一个贫穷的英国小男孩,一个巴黎饭店的厨子,一个苏格兰的炉子推销员。

纷繁绚丽的麦迪逊大道上最闪耀的人物,

在广告界触及最顶端之前的经历和奇遇,

还有不平凡的一生中,令人惊奇的一个个转折点。

本书讲述了广告巨子大卫.奥格威的传奇人生,汇集了奥格威关于人生、事业的切身体会,及其奥美精神、奥美文化的深邃思想。

◆ 简要目录——————————————————————————————————————

引言

第1章宝贝小主人

第2章在巴黎做厨师

第3章纽约与好莱坞

第4章服务情报部门

第5章广阔的乡村修道院

第6章名声与地位

第7章苦尽甘来

第8章向50位挚友致敬

我最喜欢的字眼

我最喜欢的食谱

我最喜欢的花

◆ 名人推荐——————————————————————————————————————

这本于1978年首印出版的《奥格威自传》如同《爱丽丝梦游仙境》一般,为我们讲述了他通往成功路上难以置信的经历。 ——亚马逊网站

一本雅俗共赏的好书。每一个商业人士或者投资者的入门书首选。 ——《福布斯》

与众不同的性格。奥格威,当代广告的创造力。 ——《纽约时报》

让人拍手鼓掌的写作方式。每一页都让人欢欣雀跃。 ——《华尔街日报》

广告巨人奥格威以其创造性的写作方式,描述了他高低起伏的冒险人生。这有可能是20世纪商界中最具传奇色彩的经历。 ——约翰•威利父子出版公司