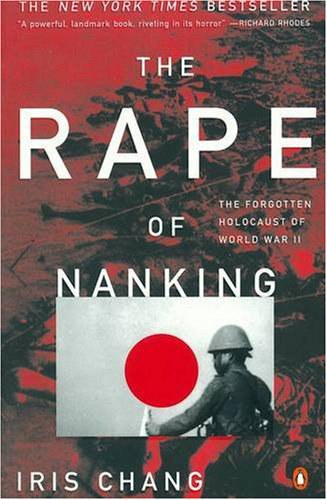

“这是我真正不得不写的一本书。我写,是出自义愤。即使拿不到一分钱,我也不在乎。让世界知道1937年在南京发生了什么事,对我来讲,这才是重要的。”

——张纯如

作者照片:

张纯如,在新泽西州普林斯顿出生,在伊利诺州长大。1989年从伊利诺大学毕业后,曾在美联社和芝加哥论坛报当记者,后来从约翰·霍普金斯大学获得写作学位,并开始全职写作和演说。

张纯如出身书香门第,祖父是抗日国军将领张铁军,后曾为台湾中华日报总主笔。其父当年是台大物理系“状元”,其专著《量子场论》在美国理论物理学术界颇有影响。张纯如的母亲一直从事生物化学的研究工作。

张纯如曾荣膺麦克阿瑟基金会“和平与国际合作计划”奖、美国华人团体“年度女性”称号,并且获得美国“国家科学基金会”、“太平洋文化基金会”及“哈利·杜尔门图书馆”赞助。张纯如曾成为世界最著名的文摘杂志《读者文摘》的封面人物,受到许多电视节目邀请,包括著名新闻访谈节目《夜线》(Nightline)和《吉姆莱赫新闻时间》(NewsHour With Jim Lehrer),也为多家出版物(包括《纽约时报》和《新闻周刊》)写稿。她与NBA体育明星“东方小巨人”姚明、著名钢琴家郎朗被誉为当下美国最引人瞩目的三位华人青年。

1997年,张纯如的《南京大屠杀:被二战遗忘的浩劫》在美国出版。与南京大屠杀有关的研讨会也因此在美国哈佛及斯坦福等大学举行,美国新闻媒介都大幅报道了南京大屠杀。张纯如自己也曾到纽约等地作关于这段历史的演讲。《南京大屠杀》是首部全面记录当年日军血洗南京城暴行的英文著作,曾连续5个月被列为《纽约时报》书评的最佳畅销书,引起英语世界对二次大战时日本在中国实施暴行的关注。1998年4月,东方出版社翻译的20万字《南京大屠杀:被二战遗忘的浩劫》中译本在北京出版。

2004年11月9日,张纯如突然在美国加州自己的轿车内用手枪自杀身亡。有消息推测,年仅36岁的她可能因患抑郁症自杀。

在她的网上祭奠堂的挽联中这样写道:

历经千辛示倭鬼恶昭告世界中华第一人,

自古有死太息青云一瞬如君摇落更堪悲。

Publisher Comments :

In December 1937, the Japanese army swept into the ancient city of Nanking. Within weeks, more than 300,000 Chinese civilians were systematically raped, tortured, and murdered — a death toll exceeding that of the atomic blasts of Hiroshima and Nagasaki combined. Using extensive interviews with survivors and newly discovered documents, Iris Chang has written what will surely be the definitive history of this horrifying episode.

The Rape of Nanking tells the story from three perspectives: of the Japanese soldiers who performed it, of the Chinese civilians who endured it, and of a group of Europeans and Americans who refused to abandon the city and were able to create a safety zone that saved almost 300,000 Chinese. Among these was the Nazi John Rabe, an unlikely hero whom Chang calls the "Oskar Schindler of China" and who worked tirelessly to protect the innocent and publicize the horror. More than just narrating the details of an orgy of violence, The Rape of Nanking analyzes the militaristic culture that fostered in the Japanese soldiers a total disregard for human life. Finally, it tells the appalling story: about how the advent of the Cold War led to a concerted effort on the part of the West and even the Chinese to stifle open discussion of this atrocity. Indeed, Chang characterizes this conspiracy of silence, that persists to this day, as "a second rape".

Amazon.com

China has endured much hardship in its history, as Iris Chang shows in her ably researched The Rape of Nanking, a book that recounts the horrible events in that eastern Chinese city under Japanese occupation in the late 1930s. Nanking, she writes, served as a kind of laboratory in which Japanese soldiers were taught to slaughter unarmed, unresisting civilians, as they would later do throughout Asia. Likening their victims to insects and animals, the Japanese commanders orchestrated a campaign in which several hundred thousand--no one is sure just how many--Chinese soldiers and noncombatants alike were killed. Chang turns up an unlikely hero in German businessman John Rabe, a devoted member of the Nazi party who importuned Adolf Hitler to intervene and stop the slaughter, and who personally saved the lives of countless residents of Nanking. She also suggests that the Japanese government pay reparations and apologize for its army's horrific acts of 60 years ago.

From School Library Journal

The events in this book are horribly off-putting, which, paradoxically, is why they must be remembered. Chang tells of the Sino-Japanese War atrocities perpetrated by the invading Japanese army in Nanking in December 1937, in which roughly 350,000 soldiers and civilians were slaughtered in an eight-week period, many of them having been raped and/or tortured first. Not only are readers given many of the gory details?with pictures?but they are also told of the heroism of some members of a small foreign contingent, particularly of a Nazi businessman who resided in China for 30 years. The story of his bravery lends the ironic touch of someone with evil credentials doing good. Once the author finishes with the atrocities, she proceeds with the equally absorbing and much easier-to-take story of what happened to the Nazi businessman when he returned to Germany and the war ended. This by itself is material for a movie. The author tells why the Japanese government not only allowed the atrocities to occur but also refused, and continues to refuse, to acknowledge that they happened. She is quite evenhanded in reminding readers that every culture has some episode like this in its history; what makes this one important is the number of people killed and tortured, the sadism, and the ongoing Japanese denial of responsibility. Mature readers will look beyond the sensational acts of cruelty to ponder the horror of man's inhumanity to man and the examples of heroism in the midst of savagery.

Judy McAloon, Potomac Library, Prince William County, VA

From Library Journal

Even though the Japanese government still refuses to acknowledge the massacre of at least 250,000 Chinese civilians by invading Japanese troops in 1937, freelance writer Chang (the Chicago Tribune, the New York Times, the Associated Press) has exposed in detail the full, terrible account of what happened to the war-torn capital of Nanking. Chang, whose grandparents survived the brutality, first establishes Japan's social hierarchy by martial competition, then shows how the city of Nanking fell, the six weeks of horror following, and the Nanking safety zone created by Americans and Europeans. The book goes on to depict the city's occupation, the judgment day for Japanese war criminals, the cover-up perpetrated by Japanese textbooks, and Japan's self-imposed censorship. The unseen illustrations will certainly complement the vivid description of one of the most horrible massacres of all. This unique, deeply researched book, with its firsthand account, is an excellent choice for larger public libraries and the East Asia collections of academic libraries.

Steven Lin, American Samoa Community Coll. Lib.

From AudioFile

Few know the details of the Japanese invasion of Nanking during WWII. Once a capital city of China, it became a scene of holocaust, rivaling any of Europe's in brutality and numbers. This is not history for the squeamish. Chang unfolds episodes with painstaking detail. She documents facts, reactions and rebuttals and includes a psycho-sociological analysis of the Japanese character to explain (if not excuse) their excesses. With a dry voice, Fields keeps her narrative from overreaction, using a finely tuned ear for inflection to emphasize the worst horrors. This is a real accomplishment as it would be hard NOT to express indignation. Her intelligent performance makes this a remarkable and compelling experience. S.B.S.

From Kirkus Reviews

Billing itself as the first English-language history devoted to the Japanese Army's 1937 massacre in China's capital, this slight account will by no means be the last word. Repeated references to Schindler's List point to the problem with this overdigested version of the past: It reads like a treatment for a probably inevitable cinema version of the hideous incident. Its economical, blandly shocking anecdotes of crimes against humanity and its cardboard heroes suggest scenes ready-made for screenwritten history. Thus, while rigorous in its moral earnestness, the book is inadequate as a history. After a minimal background chapter on Japanese militarism, Chang, a freelance journalist, describes the Japanese assault on Nanking. The specifics are deeply horrific: Over a period of several months Japanese soldiers killed approximately a quarter of a million Chinese, almost all of them noncombatants, including the elderly, women, and children. But the potential ingredients of a skillfully woven narrative are separated here into lifeless clumps of facts--catalogues of atrocities by kind; tiny summaries of topics of significant contextual interest, like foreign intelligence concerning the massacre; and probably gripping oral recollections flattened into clunky prose (``of the hundreds of people killed that day . . . Tang was the only survivor''). Chang tells only as much as one needs to know to indignantly draw the familiar lessons for humanity--``the frightening ease with which the mind can accept genocide, turning us all into passive spectators to the unthinkable.'' What's needed is to vivify such truths with intense historical reality. Chang fails because he rushes to simplify complex events and to universalize what happened at the expense of a careful, comprehensive appreciation of a world violently destroyed. (photos, not seen) (First serial to Newsweek)

Frederic Wakeman, Director of the Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley

Iris Chang's RAPE OF NANKING is an utterly compelling book. The descriptions of the atrocities raise fundamental questions not only about imperial Japanese militarism but the psychology of the torturers, rapists and murderers. Many Japanese have denied that these events ever took place, substituting amnesia for guilt, but Iris Chang's heartbreaking account will make such evasion impossible in the future for all but the most diehard right-wing Japanese extremists.

About Author

Iris Chang, a full time author living in California, heard stories about the Rape of Nanking from her parents, who survived years of war and revolution before finding a serene home as professors in Champaign-Urbana, Illinois. A journalism graduate of the University of Illinois at Urbana, she worked briefly as a reporter in Chicago before winning a graduate fellowship to the writing seminars program at The Johns Hopkins University. Her first book, Thread of the Silkworm (the story of Tsien-Hsue-shen, father of the People's Republic of China's missile program) received worldwide critical acclaim. She is the recipient of the John T. and Catherine D. MacArthur Foundation's Program on Peace and International Cooperation award, as well as major grants from the National Science Foundation, the Pacific Cultural Foundation, and the Harry Truman Library. She is 30 years old.

Book Dimension :

Height (cm) 19.8 Width (cm) 12.8