哈扎尔辞典(阳本•仿古压花染边本) 豆瓣

Dictionary of the Khazars

9.0 (9 个评分)

作者:

[塞尔维亚] 米洛拉德·帕维奇

译者:

南山

/

戴骢

…

上海译文出版社

2014

哈扎尔国王要皈依一种宗教,从基督教、犹太教、伊斯兰教三教中选一个,君士坦丁堡这三大教的代表都汇集到哈扎尔首都,举行了一次“哈扎尔大论辩”,对结果三教各有说法。

哈扎尔人自己写的历史已淹没无闻,只能通过这三大教的文献来佐证这次大论辩的结果,但三个宗教记载的结果相互矛盾,都认为自己一方获得了胜利。于是在十七世纪末,也就是几百年后,有一本哈扎尔辞典面世了,包括三大教关于论辩的记载,这本书分成三部分,分别是红书、绿书、黄书,记载了三教的各自说法。但十七世纪这本书也已佚失,很难看出它的原貌。况且,这部书难道仅仅是要记录这次大论辩吗?

在这些结构下,作者巧妙地加入了另一条隐秘线索:哈扎尔人在改宗前的原始宗教:捕梦者的宗教。捕梦者能在不同做梦的人的梦中跳跃,所有人的梦自成一个世界,在那个世界里也有人活着。捕梦者采集人的梦,从而整理出关于阿丹?鲁阿尼的知识。

阿丹·鲁阿尼是个天神,有人认为即是亚当,神性低于上帝,人们可以通过获得阿丹的知识,借助阿丹无限接近于神。但阿丹的神性时大时小,需要找到合适的时间,在阿丹神性最大时接近它。十七世纪红、绿、黄三书作者(他们是从哈扎尔大论辩时期的人托生而来),就是在这个特殊宗教影响下,通过捕梦联系在了一起,并逐渐拼凑出哈扎尔宗教的情况和历史,具备了接近阿丹的条件。可他们却在见面时死去了。同时还有三个魔鬼作为破坏者而存在,他们要防止人类得到关于阿丹的知识。十七世纪末这危险不大,因为阿丹?鲁阿尼正处于神性较弱期。到了一九八二年,正是阿丹神性的高峰,此时从三个十七世纪辞典作者转世的三位学者又开始集拢这神秘教理的知识,并有可能再次获得这个知识,害怕人类接近阿丹的三个魔鬼组成的“圣家族”杀死了两位学者,使另一位坐了牢,这个知识再次成为断片。这些断片汇集成了第二版,也就是如今读者手中的《哈扎尔辞典》。

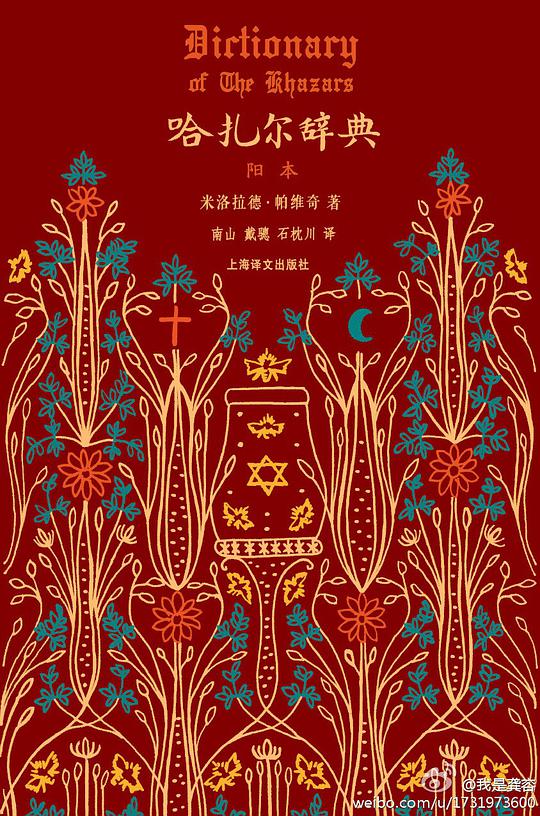

本版为《哈扎尔辞典》阳本毛边收藏版,仿古压花染边本。

装帧特点:

1. 采用目前国际上最高端的仿古图书制作工艺

2. 全新工艺的竹节,比阴本更见立体感与雕塑效果,凸显中世纪艺术的感觉。书脊上有蝙蝠状魔鬼、长灯笼花、哈扎尔鱼鳞状果实“库”。

3. 书壳表皮采用高档的布达佩斯红皮革,以厚实的荷兰板做衬底。

4. 封面采用四色电化铝套烫,这是一种高要求的工艺,难度极高。与阴本相比,更具有装饰效果,视觉上更美观。

5. 内文采用四色仿古印刷,将古代典籍的古朴浑厚韵味展现得淋漓尽致。

6. 书页三边采用不规则切边,再加上切口边缘的做旧喷色,高保真地保留了古卷的原汁原味,充分体现出古色斑斓的效果。这种切边国内罕见,比一般毛边本表现出更丰富的层次。

7. 制书中的所有折页和制壳效果都由手工完成,工期长,成本高。

★ 阳本与阴本有11行字不同

★ 圆脊皮面烫金竹节精装

★ 附哈扎尔汗国地理图

★ 附哈扎尔汗国人物图

★ 附犹太·哈列维诗六首

哈扎尔人自己写的历史已淹没无闻,只能通过这三大教的文献来佐证这次大论辩的结果,但三个宗教记载的结果相互矛盾,都认为自己一方获得了胜利。于是在十七世纪末,也就是几百年后,有一本哈扎尔辞典面世了,包括三大教关于论辩的记载,这本书分成三部分,分别是红书、绿书、黄书,记载了三教的各自说法。但十七世纪这本书也已佚失,很难看出它的原貌。况且,这部书难道仅仅是要记录这次大论辩吗?

在这些结构下,作者巧妙地加入了另一条隐秘线索:哈扎尔人在改宗前的原始宗教:捕梦者的宗教。捕梦者能在不同做梦的人的梦中跳跃,所有人的梦自成一个世界,在那个世界里也有人活着。捕梦者采集人的梦,从而整理出关于阿丹?鲁阿尼的知识。

阿丹·鲁阿尼是个天神,有人认为即是亚当,神性低于上帝,人们可以通过获得阿丹的知识,借助阿丹无限接近于神。但阿丹的神性时大时小,需要找到合适的时间,在阿丹神性最大时接近它。十七世纪红、绿、黄三书作者(他们是从哈扎尔大论辩时期的人托生而来),就是在这个特殊宗教影响下,通过捕梦联系在了一起,并逐渐拼凑出哈扎尔宗教的情况和历史,具备了接近阿丹的条件。可他们却在见面时死去了。同时还有三个魔鬼作为破坏者而存在,他们要防止人类得到关于阿丹的知识。十七世纪末这危险不大,因为阿丹?鲁阿尼正处于神性较弱期。到了一九八二年,正是阿丹神性的高峰,此时从三个十七世纪辞典作者转世的三位学者又开始集拢这神秘教理的知识,并有可能再次获得这个知识,害怕人类接近阿丹的三个魔鬼组成的“圣家族”杀死了两位学者,使另一位坐了牢,这个知识再次成为断片。这些断片汇集成了第二版,也就是如今读者手中的《哈扎尔辞典》。

本版为《哈扎尔辞典》阳本毛边收藏版,仿古压花染边本。

装帧特点:

1. 采用目前国际上最高端的仿古图书制作工艺

2. 全新工艺的竹节,比阴本更见立体感与雕塑效果,凸显中世纪艺术的感觉。书脊上有蝙蝠状魔鬼、长灯笼花、哈扎尔鱼鳞状果实“库”。

3. 书壳表皮采用高档的布达佩斯红皮革,以厚实的荷兰板做衬底。

4. 封面采用四色电化铝套烫,这是一种高要求的工艺,难度极高。与阴本相比,更具有装饰效果,视觉上更美观。

5. 内文采用四色仿古印刷,将古代典籍的古朴浑厚韵味展现得淋漓尽致。

6. 书页三边采用不规则切边,再加上切口边缘的做旧喷色,高保真地保留了古卷的原汁原味,充分体现出古色斑斓的效果。这种切边国内罕见,比一般毛边本表现出更丰富的层次。

7. 制书中的所有折页和制壳效果都由手工完成,工期长,成本高。

★ 阳本与阴本有11行字不同

★ 圆脊皮面烫金竹节精装

★ 附哈扎尔汗国地理图

★ 附哈扎尔汗国人物图

★ 附犹太·哈列维诗六首