小说

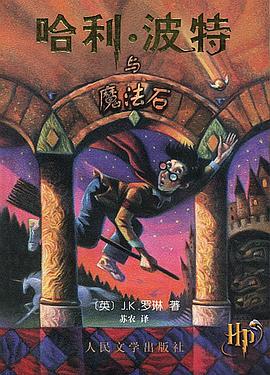

哈利·波特与魔法石 豆瓣 Goodreads

Harry Potter and the Philosopher's Stone

9.2 (695 个评分)

作者:

[英] J·K·罗琳

译者:

苏农

人民文学出版社

2000

- 9

一岁的哈利・波特失去父母后,神秘地出现在姨父姨妈家的门前。哈利在姨父家饱受欺凌,度过十年极其痛苦的日子。姨父和姨妈好似凶神恶煞,他们那混世魔王儿子达力――一个肥胖、娇惯、欺负人的大块头,更是经常对哈利拳脚相加。哈利的“房间”是位于楼梯口的一个又暗又小的碗橱。十年来,从来没有人为他过过生日。

但是在他十一岁生日那天,一切都发生了变化,信使猫头鹰带来了一封神秘的信:邀请哈利去一个他――以及所有读到哈利故事的人――会觉得永远难忘的、不可思议的地方――霍格沃茨魔法学校。

在魔法学校,哈利不仅找着了朋友、学会了空中飞行,骑着一把型号为光轮2000的飞天扫帚打魁地球,还得到了一件隐形衣。他发现那里的一切――从上课到吃饭到睡觉都充满了魔力,但是一块魔石出现了,它与哈利的命运息息相关……

但是在他十一岁生日那天,一切都发生了变化,信使猫头鹰带来了一封神秘的信:邀请哈利去一个他――以及所有读到哈利故事的人――会觉得永远难忘的、不可思议的地方――霍格沃茨魔法学校。

在魔法学校,哈利不仅找着了朋友、学会了空中飞行,骑着一把型号为光轮2000的飞天扫帚打魁地球,还得到了一件隐形衣。他发现那里的一切――从上课到吃饭到睡觉都充满了魔力,但是一块魔石出现了,它与哈利的命运息息相关……

红楼梦 Goodreads 豆瓣

紅樓夢 [Hónglóu Mèng]

9.7 (647 个评分)

作者:

[清] 曹雪芹 著

/

高鹗 续

人民文学出版社

1996

- 10

《红楼梦》是一部百科全书式的长篇小说。以宝黛爱情悲剧为主线,以四大家族的荣辱兴衰为背景,描绘出18世纪中国封建社会的方方面面,以及封建专制下新兴资本主义民主思想的萌动。结构宏大、情节委婉、细节精致,人物形象栩栩如生,声口毕现,堪称中国古代小说中的经 典。

由红楼梦研究所校注、人民文学出版社出版的《红楼梦》以庚辰(1760)本《脂砚斋重评石头记》为底本,以甲戌(1754)本、已卯(1759)本、蒙古王府本、戚蓼生序本、舒元炜序本、郑振铎藏本、红楼梦稿本、列宁格勒藏本(俄藏本)、程甲本、程乙本等众多版本为参校本,是一个博采众长、非常适合大众阅读的本子;同时,对底本的重要修改,皆出校记,读者可因以了解《红楼梦》的不同版本状况。

红学所的校注本已印行二十五年,其间1994年曾做过一次修订,又十几年过去,2008年推出修订第三版,体现了新的校注成果和科研成果。

关于《红楼梦》的作者,原本就有多种说法及推想,“前八十回曹雪芹著、后四十回高鹗续”的说法只是其中之一,这次修订中校注者改为“前八十回曹雪芹著;后四十回无名氏续,程伟元、高鹗整理”,应当是一种更科学的表述,体现了校注者对这一问题的新的认识。

现在这个修订后的《红楼梦》是更加完善。

由红楼梦研究所校注、人民文学出版社出版的《红楼梦》以庚辰(1760)本《脂砚斋重评石头记》为底本,以甲戌(1754)本、已卯(1759)本、蒙古王府本、戚蓼生序本、舒元炜序本、郑振铎藏本、红楼梦稿本、列宁格勒藏本(俄藏本)、程甲本、程乙本等众多版本为参校本,是一个博采众长、非常适合大众阅读的本子;同时,对底本的重要修改,皆出校记,读者可因以了解《红楼梦》的不同版本状况。

红学所的校注本已印行二十五年,其间1994年曾做过一次修订,又十几年过去,2008年推出修订第三版,体现了新的校注成果和科研成果。

关于《红楼梦》的作者,原本就有多种说法及推想,“前八十回曹雪芹著、后四十回高鹗续”的说法只是其中之一,这次修订中校注者改为“前八十回曹雪芹著;后四十回无名氏续,程伟元、高鹗整理”,应当是一种更科学的表述,体现了校注者对这一问题的新的认识。

现在这个修订后的《红楼梦》是更加完善。

历史人 豆瓣

The History Man

7.1 (7 个评分)

作者:

[英]马尔科姆·布雷德伯里

译者:

程淑娟

三辉图书/新星出版社

2012

- 3

……不可改变的时间轮转就带来了1968年。这是激进的一年。这一年里,科克夫妇在他们的岁月里做的自我斗争突然成了每个人的事情。所有的东西似乎都大大地打开了。个人的期望与历史的推进力相一致。五月,当学生在巴黎聚集的时候,似乎所有变革的力量都在跟着他们一起汇合。

霍华德·科克是沃特摩斯大学社会学系的讲师,他和妻子芭芭拉都有着激进的政治观点,同时过着极为“现代”的婚姻生活……作者描摹出那个特殊年代“真实”的人物群像,再现了标新立异的课堂与学说、派对与性;他巧妙地抓住了学术生活的复杂境况:从枯燥的会议、工作中的密谋直到最深层次的堕落与瓦解。随着科克夫妻关系中的不安与痛苦日益明显,作者对人类内心的剖析也愈发犀利。小说虽聚焦于校园,却折射出20世纪60年代末70年代初欧美的社会、政治与文化生活的巨变。

霍华德·科克是沃特摩斯大学社会学系的讲师,他和妻子芭芭拉都有着激进的政治观点,同时过着极为“现代”的婚姻生活……作者描摹出那个特殊年代“真实”的人物群像,再现了标新立异的课堂与学说、派对与性;他巧妙地抓住了学术生活的复杂境况:从枯燥的会议、工作中的密谋直到最深层次的堕落与瓦解。随着科克夫妻关系中的不安与痛苦日益明显,作者对人类内心的剖析也愈发犀利。小说虽聚焦于校园,却折射出20世纪60年代末70年代初欧美的社会、政治与文化生活的巨变。

人啊,人! 豆瓣

作者:

戴厚英

安徽文艺出版社

1999

女主人公孙悦是C城大学中文系总支书记,她美丽、善良、正直,沉稳中蕴含着热情。但她的生活历程并不一帆风顺、幸福安宁,相反,却充满了痛苦和不幸,无论是个人情感还是精神追求。50年代,当她和青梅竹马的朋友赵振环一同跨入C城大学的时候,她还是个极其单纯的女孩。一学期不到,她就显示出多方面的才能:学习成绩优秀,不断在校刊上发表散文和诗歌,周末舞会上的活跃分子(除赵振环外,不接受别人的邀请),校体操队队员,系话剧团团员。各个年级的男同学都注意她。何荆夫是在迎新生时第一次见到孙悦的,当时就被她深深地吸引住了。以后他一直关注着孙悦,并引导她读书,他们成了朋友。一次在学校演出话剧《放下你的鞭子》,荆夫与孙悦扮演一对父女。在台上,荆夫抑制不住对孙悦的爱情,突然失态。这时,孙悦才意识到他对自己的真情。但是,她不能褂受荆大的爱情,她不愿背弃自己过去对赵振环的誓言,担负忘恩负义、朝秦暮楚之名,虽然她清楚地知道自己更爱荆夫。她向所有的人公布自己与赵振环的恋爱关系,用赵的出众美貌和温柔体贴安慰自己。荆夫尊重了她的选择,但无法放弃他的爱情,每天在日记上对她倾吐心曲。1957年,校党委书记奚流以鸣放是压倒一切的政治任务为由,不许华侨学生小谢出国探望生病的母亲。荆夫贴出大字报批评奚流缺乏人情味,为小谢鸣不平,在校园里引起很大反响,孙悦也在大字报上签了名。不久,孙悦受到组织批评,为签名一事作了检讨。荆夫被打成右派,开除学籍,日记也被摘抄公布。这使孙悦受到极大的震动。1962年,学校通知荆夫复学。但他已习惯农村生活,并偷偷地研究哲学,而且得知孙悦已与赵振环结婚,潜伏在心底的希望破灭,加之父母均过世,妹妹出嫁,他孤身一人,便远走他乡,过着流浪者的生活。大学毕业时,孙悦留了校,赵振环却被分配到A省日报当记者,为免除赵的顾虑,一毕业孙悦即与他结了婚。他们两地分居。文化大革命一开始,孙悦就被当作“铁杆老保”揪斗,以后帽子越来越大,越来越脏,直到“C城大学党委书记的姘头”。赵振环埋怨她不该对政治那么积极,认为她不在身边没有尽到妻子的职责,而且感到独自生活难以忍耐。这时,他被王胖子拉进了风流人物冯兰香的活动圈子,很快他就丧失理智,抛弃了孙悦和女儿,与冯结婚。然而,他发现冯只是一个庸俗可鄙的“女人”,孙悦才是他名副其实的“爱人”。他遭到良心的谴责。文革以后,他坚决要与冯离婚,想得到孙悦的宽恕。“四人帮”垮台后,孙悦被奚流从……

邮差总按两遍铃 豆瓣

The Postman Always Rings Twice

7.4 (72 个评分)

作者:

[美] 詹姆斯·M·凯恩

译者:

主万

上海译文出版社

2011

- 7

这部小说的故事原型来自于1927年发生的一桩谋杀亲夫案。三十一岁,有着“斯堪的纳维亚式冰冷眼神”的金发美女露丝伙同她的情夫,紧身胸衣推销商贾德,用吊画绳勒死了自己的丈夫艾伯特,并企图骗取她之前瞒着丈夫替他买下的个人意外保险金。性爱与谋杀,媒体的连续炒作,加上《纽约每日新闻》上刊登的一张露丝坐电椅的大幅照片,使这个案件一时轰动全美。

凯恩小说开始部分的情节设置几乎跟真实案件如出一辙,只是将人物和事件变得更典型化和戏剧化:这次的情夫叫弗兰克,一个喜欢四处流浪,年轻英俊的小混混,小说以他的视角用第一人称叙述;这次的冷美人不是金发而是黑发,她叫科拉,用弗兰克的话说,“除了身段外,她真的算不上什么绝色美人,可她神态忧郁,嘴唇向外撅得老高,我不由得想替她把外撅得嘴唇给捣进去”;科拉的丈夫尼克,一个“软绵绵,油腻腻,个头不高,头发又黑又卷”,没事喜欢吊几嗓子的希腊人,经营着一家加油站、修车铺和小餐馆合为一体的路边小店。

通过制造一场假车祸,弗兰克和科拉谋杀了尼克。但与真实的案件不同,这次科拉没有坐上电椅。不仅如此,在同保险公司经过一番曲折惊心的较量之后,他们还获取了一笔巨额保险金。但故事并没有结束,事实上,故事真正的高潮才刚刚开始:从此以后——跟童话里常用的句式正好相反——他们就过上了不幸福的生活。而且那种不幸是如此深切和令人绝望,你甚至会感觉到,他们比坐上电椅的露丝更惨。他们开始互相猜疑,互相伤害,互相折磨,直到最后“互相死亡”。

没有《邮差总按两遍铃》,就不会有我的《局外人》。

——阿尔贝•加缪

一则优美而迅捷的暴力故事。

——达希尔•哈米特

一首用小报谋杀案写成的诗。

——艾德蒙•威尔孙

有时候,追溯一种文学类型的源头轻而易举,《邮差总按两遍铃》就为此后所有的黑色小说、黑色电影铺平了道路。

——亚马逊网上书店星级评语

《邮差总按两遍铃》或许是美国出版史上第一部超级畅销书。

——传记作家罗伊•霍普斯

即使在今天,在过了大半个世纪之后,《邮差》中对暴力和死亡场面冷静、精确的描述仍然会让我们感到一种近乎生理性的震颤。

——孔亚雷(作家,本书导读撰稿者)

凯恩小说开始部分的情节设置几乎跟真实案件如出一辙,只是将人物和事件变得更典型化和戏剧化:这次的情夫叫弗兰克,一个喜欢四处流浪,年轻英俊的小混混,小说以他的视角用第一人称叙述;这次的冷美人不是金发而是黑发,她叫科拉,用弗兰克的话说,“除了身段外,她真的算不上什么绝色美人,可她神态忧郁,嘴唇向外撅得老高,我不由得想替她把外撅得嘴唇给捣进去”;科拉的丈夫尼克,一个“软绵绵,油腻腻,个头不高,头发又黑又卷”,没事喜欢吊几嗓子的希腊人,经营着一家加油站、修车铺和小餐馆合为一体的路边小店。

通过制造一场假车祸,弗兰克和科拉谋杀了尼克。但与真实的案件不同,这次科拉没有坐上电椅。不仅如此,在同保险公司经过一番曲折惊心的较量之后,他们还获取了一笔巨额保险金。但故事并没有结束,事实上,故事真正的高潮才刚刚开始:从此以后——跟童话里常用的句式正好相反——他们就过上了不幸福的生活。而且那种不幸是如此深切和令人绝望,你甚至会感觉到,他们比坐上电椅的露丝更惨。他们开始互相猜疑,互相伤害,互相折磨,直到最后“互相死亡”。

没有《邮差总按两遍铃》,就不会有我的《局外人》。

——阿尔贝•加缪

一则优美而迅捷的暴力故事。

——达希尔•哈米特

一首用小报谋杀案写成的诗。

——艾德蒙•威尔孙

有时候,追溯一种文学类型的源头轻而易举,《邮差总按两遍铃》就为此后所有的黑色小说、黑色电影铺平了道路。

——亚马逊网上书店星级评语

《邮差总按两遍铃》或许是美国出版史上第一部超级畅销书。

——传记作家罗伊•霍普斯

即使在今天,在过了大半个世纪之后,《邮差》中对暴力和死亡场面冷静、精确的描述仍然会让我们感到一种近乎生理性的震颤。

——孔亚雷(作家,本书导读撰稿者)

阿莱夫 豆瓣

9.3 (27 个评分)

作者:

(阿根廷)博尔赫斯

译者:

王永年

浙江文艺出版社

2008

- 2

短篇小说集《阿莱夫》发表于1949年,收入17篇小说,并附后记。这个集子里除了《埃玛•宗兹》和《武士和女俘的故事》以外,都属于幻想小说类型。前者的梗概是塞西莉亚•因赫涅罗斯提供给我的,我写作时字斟句酌,唯恐损害如此精彩的情节;后者试图演绎两件可靠的事实。第一篇花了很大功夫;主题涉及永生给人类带来的后果。那篇阐述永生者的伦理观的故事后面是《釜底游鱼》:小说里的阿塞韦多•班德拉是里韦拉或者塞罗• 拉尔戈之类的犷悍的汉子,是切斯特顿笔下的无与伦比的森迪的混血儿翻版。(《罗马帝国衰亡史》第二十九章叙说了一个遭遇和奥塔洛拉相似的人物,但情节更悲惨、更匪夷所思。)《神学家》写的是一个有关个人特征的凄楚的梦;《塔德奥•伊西多罗•克鲁斯小传》是对马丁•菲耶罗的注释。《阿斯特里昂的家》的创作和主角性格的塑造是我从瓦茨1896年的一幅油画得到的启发。《另一次死亡》是有关时间的幻想,彼尔•达米亚尼几句话给了我灵感。第二次世界大战期间,我比谁都更希望德国打败;比谁都更深切地感到德国命运的悲剧性;《德意志安魂曲》试图对那种命运加以探索,我们的“亲德分子”对德国一无所知,不懂得为德国的命运悲叹,甚至没有料到德国会落到这种地步。《神的文字》得到慷慨的好评;那头美洲豹使我不得不通过一个“卡霍隆金字塔的巫师”之口道出神秘主义或者神学者的观点。我认为在《扎伊尔》和《阿莱夫》里可以看到威尔斯1899年写的短篇小说《水晶蛋》的某些影响。

追风筝的人 Goodreads 豆瓣

The Kite Runner

8.4 (1071 个评分)

作者:

[美] 卡勒德·胡赛尼

译者:

李继宏

上海人民出版社

2006

- 5

12岁的阿富汗富家少爷阿米尔与仆人哈桑情同手足。然而,在一场风筝比赛后,发生了一件悲惨不堪的事,阿米尔为自己的懦弱感到自责和痛苦,逼走了哈桑,不久,自己也跟随父亲逃往美国。

成年后的阿米尔始终无法原谅自己当年对哈桑的背叛。为了赎罪,阿米尔再度踏上暌违二十多年的故乡,希望能为不幸的好友尽最后一点心力,却发现一个惊天谎言,儿时的噩梦再度重演,阿米尔该如何抉择?

故事如此残忍而又美丽,作者以温暖细腻的笔法勾勒人性的本质与救赎,读来令人荡气回肠。

成年后的阿米尔始终无法原谅自己当年对哈桑的背叛。为了赎罪,阿米尔再度踏上暌违二十多年的故乡,希望能为不幸的好友尽最后一点心力,却发现一个惊天谎言,儿时的噩梦再度重演,阿米尔该如何抉择?

故事如此残忍而又美丽,作者以温暖细腻的笔法勾勒人性的本质与救赎,读来令人荡气回肠。

少年维特的烦恼 豆瓣 Goodreads

Die Leiden des jungen Werthers

7.8 (99 个评分)

作者:

[德国] 约翰·沃尔夫冈·冯·歌德

译者:

杨武能

人民文学出版社

1999

- 7

小说的情节十分简单,年轻的维特来到一个小镇,这里的自然风光、淳朴的民风、天真快乐的儿童给予他极大的快乐。一次舞会上他认识了一个叫绿蒂的少女,她的一颦一笑、一举一动都让他倾倒;绿蒂也喜欢他,却不能予以爱的回报,她已与维特好友订婚。维特陷入了尴尬和痛苦,他毅然离开此地,力图从事业上得到解脱,有所成就,然而鄙陋的环境、污浊的人际关系、压抑个性窒息自由的现存秩序,都使他无法忍受,当他怀才不遇地重返绿蒂身边时,发现绿蒂已结婚,决定以死殉情,遂用一支手枪结束了自己的生命。

好兵帅克历险记 豆瓣

The Good Soldier Švejk

8.2 (8 个评分)

作者:

[捷克] 雅·哈谢克

译者:

星灿

人民文学出版社

1983

- 4

《好兵帅克历险记》内容简介:帅克其实是个很不出众、很不显眼的小人物。大战前,他是个靠贩狗为生的普通老百姓;入伍后,是奥匈帝国军队中的一名普通士兵。乍一看,对于奥皇帝国军队及其各级长官,帅克几乎忠顺得无以复加。正当捷克壮丁为了摆脱不义战争和充当炮灰的命运,或有意装病、或自毁致残、或逃往外国时,帅克却在风湿症疼得走不了路的情况下,也要坐着轮椅去从军;正当他的同胞对残酷统治他们的奥匈帝国切齿痛恨时,他却公开宣称为效忠皇上,就是“粉身碎骨也心甘情愿”。他 究竟是怎么“效忠”的呢?用他自己的话说:“每次都是好心办成坏事”,帮倒忙。他越是中旬忠顺地执行上司的命令,闹出的乱子就越大,他的上级长官就越给他弄得狼狈不堪,丑态百出,无可奈何。你说他傻吧,他既不受气,也不吃亏,更不低人一等。在帅克的眼里,什么皇上、将军、大公,统统不在话下。

凭着他那张明月般的笑脸,那双天真无邪的蓝眼睛,那副镇定自如的神态,那一套套头头是道的辩解词,总能在极其艰难甚至陷遭处死的逆境中逃出恶魔的手心,化陷为夷。

凭着他那张明月般的笑脸,那双天真无邪的蓝眼睛,那副镇定自如的神态,那一套套头头是道的辩解词,总能在极其艰难甚至陷遭处死的逆境中逃出恶魔的手心,化陷为夷。

格列佛游记 豆瓣

8.0 (44 个评分)

作者:

[英国] 乔纳森·斯威夫特

译者:

杨昊成

译林出版社

1995

小说通过里梅尔·格列佛船长之口,叙述了周游四国的奇特经历。但仔细体会,却处处揭露着英国社会的黑暗现实,并寄寓着作者的理想。

虽然格列佛起初以为小人国与英国毫不相像,但实际上小人国却是英国的写照。透过那似是荒谬的逻辑,我们看到的是:国王比他的臣民只高出一个指甲,却狂妄地自命为头顶天的宇宙统治者,以其无常的喜怒决定老百姓的命运。官吏们也无需德才兼备,只要跳绳跳得高,就可得到高官厚禄。

小人国的两党以鞋跟高矮为区分标志,这里影射的是当年英国的托利党(即保守党的前身)和辉格党(后来发展成自由党)两党政治;而吃鸡蛋时是从大头敲开还是从小头敲开,则指的是天主教与新教(亦称清教,即加尔文教派)之间关于教会仪式的无稽之争。为了这一区区争端,竟导致了小人国的内战,甚至殃及邻国。由于小人国里的警察制度和诬告成风,格列佛不得不逃离那里。

大人国的人无论体力还是理智都超过了那群“小人”;大人国里实行的是理想化的、有教养的君主政体,国王贤明而正直,经常关怀臣民,法律也是自由和福利的保障。

在大人国国王的要求下,格列佛向他介绍了英国的社会及制度,他的溢美之词在国王的追问下破绽百出。国王对英国存在的营私舞弊、侵略战争和法律不公大加指责,并指出其原因就在于人心的卑劣自私。

飞岛国的科学家脱离人民与实际,从事不着边际的“科学研究”,尤其是对属地的居民,更采取残暴的手段:稍有叛逆,就将飞岛驾临上空,阻隔阳光,或降落到其国土上,将居民碾压成粉。这里揭露的正是英国对爱尔兰的殖民统治。

格列佛还到了一个魔术家的国度,在那里回溯了古罗马的政治,对比了英国制度。此时,他的思想已从支持君主政体变为拥护共和了。不过,他还只是赞美处于“自然状态”下的宗法社会。

如果这种看法还属于“浪漫的倒退”的话,格列佛对智马国的描述,则指出了文明社会对于人类的腐蚀,表明只有生活在自然状态下的人,才是纯洁高尚的。这一观点后来被法国的卢梭发扬光大,成为浪漫主义文学的发端。

智马国的居民分为状似野兽的“雅虎”和有智慧、会说话的智马两类。“雅虎”代表了人类的贪欲和败坏,而智马则生活在原始的善良社会。不言而喻,如果人类堕落下去,将与动物无异,那是多么可悲啊!

斯威夫特生活的时代是由培根开创的实验科学和牛顿奠定的古典力学方兴未艾之际。他笔下的小人国和大人国虽是虚构的,但其居民身高分别是正常人类的十二分之一和十二倍。那里的一切建筑和器物,都具有数学比例的准确性,全书结构匀称而明显,这都符合理性思维的要求。

虽然格列佛起初以为小人国与英国毫不相像,但实际上小人国却是英国的写照。透过那似是荒谬的逻辑,我们看到的是:国王比他的臣民只高出一个指甲,却狂妄地自命为头顶天的宇宙统治者,以其无常的喜怒决定老百姓的命运。官吏们也无需德才兼备,只要跳绳跳得高,就可得到高官厚禄。

小人国的两党以鞋跟高矮为区分标志,这里影射的是当年英国的托利党(即保守党的前身)和辉格党(后来发展成自由党)两党政治;而吃鸡蛋时是从大头敲开还是从小头敲开,则指的是天主教与新教(亦称清教,即加尔文教派)之间关于教会仪式的无稽之争。为了这一区区争端,竟导致了小人国的内战,甚至殃及邻国。由于小人国里的警察制度和诬告成风,格列佛不得不逃离那里。

大人国的人无论体力还是理智都超过了那群“小人”;大人国里实行的是理想化的、有教养的君主政体,国王贤明而正直,经常关怀臣民,法律也是自由和福利的保障。

在大人国国王的要求下,格列佛向他介绍了英国的社会及制度,他的溢美之词在国王的追问下破绽百出。国王对英国存在的营私舞弊、侵略战争和法律不公大加指责,并指出其原因就在于人心的卑劣自私。

飞岛国的科学家脱离人民与实际,从事不着边际的“科学研究”,尤其是对属地的居民,更采取残暴的手段:稍有叛逆,就将飞岛驾临上空,阻隔阳光,或降落到其国土上,将居民碾压成粉。这里揭露的正是英国对爱尔兰的殖民统治。

格列佛还到了一个魔术家的国度,在那里回溯了古罗马的政治,对比了英国制度。此时,他的思想已从支持君主政体变为拥护共和了。不过,他还只是赞美处于“自然状态”下的宗法社会。

如果这种看法还属于“浪漫的倒退”的话,格列佛对智马国的描述,则指出了文明社会对于人类的腐蚀,表明只有生活在自然状态下的人,才是纯洁高尚的。这一观点后来被法国的卢梭发扬光大,成为浪漫主义文学的发端。

智马国的居民分为状似野兽的“雅虎”和有智慧、会说话的智马两类。“雅虎”代表了人类的贪欲和败坏,而智马则生活在原始的善良社会。不言而喻,如果人类堕落下去,将与动物无异,那是多么可悲啊!

斯威夫特生活的时代是由培根开创的实验科学和牛顿奠定的古典力学方兴未艾之际。他笔下的小人国和大人国虽是虚构的,但其居民身高分别是正常人类的十二分之一和十二倍。那里的一切建筑和器物,都具有数学比例的准确性,全书结构匀称而明显,这都符合理性思维的要求。