摄影

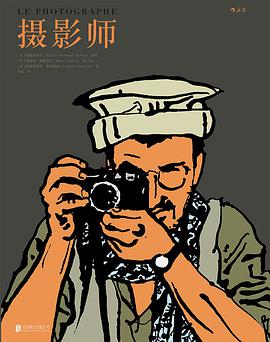

摄影师 豆瓣 Goodreads

Le Photographe

9.6 (22 个评分)

作者:

[法] 埃曼努埃尔·吉贝尔

/

[法]迪迪埃·勒费伍尔(摄/口述)

…

译者:

余轶

北京联合出版公司

2016

- 10

一场封存了20年的人道之旅与战时回忆

还原给你一个真实的阿富汗

首部摄影与漫画结合的纪实文学

为你讲述那被遗忘的民族与历史

摄影与漫画史无前例的艺术结合

回忆录与纪实文学中的罕见杰作

....... ............

※编辑推荐※

这是一部纪实题材的图像小说回忆录,真实再现了上个世纪80年代末苏联-阿富汗战争时期不为人所熟知的历史和民族文化,还有在惨烈的现代战争中为了生存而绝望挣扎的人们。

故事讲述了摄影师迪迪埃跟随无国界医生的一支队伍,从巴基斯坦徒步翻越15座高山进入阿富汗战区,为当地居民提供医疗救援。在这场惊心动魄、几次与死神擦肩而过的旅程中,他用镜头留下了100卷胶卷、近5000张照片的回忆与轶事。

本书涉及的主题非常广泛:信仰、战争、艺术、爱情……不管是对记者、医生,还是对想了解国际关系和历史文化的人来说,都至关重要。美国知名综合类博客Boing Boing是这样评论的:《摄影师》不仅是一本伟大的摄影书和漫画书,更是一部伟大的小说,一部伟大的喜剧,一部伟大的回忆录和一部伟大的历史文本。

☆《摄影师》现已有法国、美国、日本、德国、俄罗斯等16国语言版本,全球销售近32万册。荣登《世界报》《费加罗报》《纽约时报》《华盛顿邮报》《出版人周刊》等各大榜单。荣获安古兰漫画节“重要作品奖”、美国漫画最高奖“艾斯纳奖”、全球最佳漫画“水晶奖”、法国“漫画戛纳奖”、法国漫画书店推荐大奖、法国广播电台新闻报道类漫画大奖。

☆从形式上来看,《摄影师》开创了漫画世界新领域。欧洲现实主义漫画家埃曼努埃尔运用了电影中跳跃剪辑的手法,将绘画与摄影无缝连接,创造出紧张、悬疑的戏剧情节。画笔弥补了镜头所未能捕捉的瞬间,照片拓宽了叙事的疆界,两者完美联姻。

☆为了让读者更深切地感受这段历史,我们买下了《摄影师》的纪录片——《苍穹之下》的版权并翻译制作,感兴趣的朋友可以在各大视频网站搜索“漫画《摄影师》纪录片——苍穹之下”观看,或者关注后浪漫微信公众号,发送信息“摄影师”获取视频。

...................

※内容简介※

1986年7月,迪迪埃告别巴黎,开始了他人生中首次重要的拍摄任务:跟随无国界医生的一支团队,深入正处于苏联侵略军与当地民族抵抗势力交战战火中的阿富汗。在为期五个月的艰险旅程中,他用镜头记录下了一些男人和女人的长征:他们努力修复着被别人所摧毁的……

20年后,法国漫画家埃曼努埃尔用画笔重构了这场惊心动魄的经历,以漫画和照片交叉叙事的方式,创作出这本纪实题材的图像小说回忆录。在这部笑与泪交融的历史文本里,你会看到一个完全不同于你想象的阿富汗,以及那些在个人命运与地缘政治交汇的特殊历史背景下不为人熟知的文化冲突、种族信仰、情感纠葛、人性挣扎……

...................

※媒体推荐※

◎ 《摄影师》应该被选为国家级必读书目。

——《波士顿环球报》

◎ 《摄影师》是一曲由三位作者共同谱写的复调音乐,充满激情,耐人寻味。照片与漫画史无前例的艺术结合,为这场用图像描绘的旅程增添了独有的力量和人性光辉。

——《世界报》( Le Monde)

◎ 这一极为真实但却充满英雄色彩的战时人道救援任务行纪,是一首献给经常被遗忘的报告艺术的赞歌。

——《新观察》(Le nouvel observateur)

◎ 吉贝尔忠实于多形态的设想,为我们带来了这本“杂交漫画书”,借用现实的照片和更为微妙、传奇的画面,展开对故事的讲述,首创战地报道新漫画,无疑是一个巨大的成功。

——《费加罗报》( Le Figaro)

◎ 在这本书里,你看不到搏斗,看不到被高举的伟大战士,你只能看到一群战争边缘的人在帮助另一群受难的人。若当你读完这本书,开始对带有武器的图片反感时,说明你已经看清了战争的真相。

——纽约时报书评(The New York Times Book Review)

◎ 阅读《摄影师》是一场非同寻常的体验,你会从中学会体察人心。

——美国国家公共电台(NPR)

◎ 漫画——这些从现实中提纯的瞬间——与黑白照片互相辉映,用一种罕见但却和谐的视觉力量,使照片的含义得以延伸。MSF成员所面临的极端状况、他们与阿富汗民众之间复杂而震撼人心的关系、以及当地宏伟的壮景,都在其中得以体现。作者从微观的角度,为这场决定性的战事,添加了史诗般的色彩。

——《电视周刊》(TELERAMA)

◎ 《摄影师》是一本伟大的书,远远超出了图像小说的范畴。

——出版人周刊(Publishers Weekly)

◎ 令人恐惧、惊骇,又让人感到由衷地快乐······我们应该多些关注和讨论《摄影师》里涉及的议题。

——美国《青年之声》杂志(VOYA)

◎ 一张小小的照片可以拥有无穷的力量。只看一眼,便能揪起你的整颗心。这一作品的魅力在于,它讲述的不仅仅是一个故事,而是我们的历史。

——《人类报》(L’Humanite)

◎ 《摄影师》让你哭,让你笑,让你想掏空口袋把钱都捐给英勇无畏的无国界医生。

——哈特福德新闻报(Hartford Courant)

◎ 迪迪埃·勒费伍尔精湛的摄影照片与埃曼努埃尔·吉贝尔幽默的文字、图画相互融合,成就了一部真实而有吸引力的回忆录。它是图像小说中最好的例证!

——图像小说记者网站(The Graphic Novel

◎ 令人无比惊叹的作品。不管在图画上、叙事上,还是在人道主义的表现上都非常成功。

——美国漫画情报网站(Newsarama)

◎ 它让你不安,让你痛苦,又时时萦绕在你心头,让你无法忘怀。

——出版人周刊漫画版评论(Publisher’s Weekly Comics Week)

◎ 让人叹服的、独一无二的阅读体验。

——行业分析杂志《货架意识》(Shelf Awareness)

◎ 扣人心弦的战地回忆。看战争时期中好的与坏的人性。

——快报

...................

※名人推荐※

○ 在我合上书的那一刻,我终于明白:战争中的难民失去一切意味着什么,翻山越岭只为帮助你从未谋面的人意味着什么,当孩子的一线生命就掌握在你手里时意味着什么。突然间,那片遥远的热土、陌生的异国文化、勇敢而坚韧的民族离我越来越近了······一部充满人性的作品。

——联合国难民署亲善大使Angelina Jolie

○ 惊人的创意、惊人的力量!这是一部真正鼓舞人心的作品,它给了我们一扇窗口,去了解遭受着战争之苦而不屈不饶的阿富汗人民。

——《完美风暴》作者塞巴斯蒂安·荣格尔(Sebastian Junger)

○ 这是在我读过的出版物中最惊人的一部。

——微软全国有线广播电视公司(MSNBC)总裁

○ 作为漫画中的“杂交新品种”,这本书确实冒着变成“四不像”的危险,可我尽一切所能,使它成为一个易于阅读的好作品。如果说今天它得到了众多读者的肯定,原因很简单,就是它读起来非常有意思。

——埃曼努埃尔·吉贝尔(本书作者)

○ 我讲述的,是MSF成员深入阿富汗,救助平民百姓的故事。跟他们在一起,我学会了很多东西。在这个故事中,我扮演了最单纯的一个角色,而这也是一名摄影记者能承担的最好的角色。

——迪迪埃·勒费伍尔(本书作者)

还原给你一个真实的阿富汗

首部摄影与漫画结合的纪实文学

为你讲述那被遗忘的民族与历史

摄影与漫画史无前例的艺术结合

回忆录与纪实文学中的罕见杰作

....... ............

※编辑推荐※

这是一部纪实题材的图像小说回忆录,真实再现了上个世纪80年代末苏联-阿富汗战争时期不为人所熟知的历史和民族文化,还有在惨烈的现代战争中为了生存而绝望挣扎的人们。

故事讲述了摄影师迪迪埃跟随无国界医生的一支队伍,从巴基斯坦徒步翻越15座高山进入阿富汗战区,为当地居民提供医疗救援。在这场惊心动魄、几次与死神擦肩而过的旅程中,他用镜头留下了100卷胶卷、近5000张照片的回忆与轶事。

本书涉及的主题非常广泛:信仰、战争、艺术、爱情……不管是对记者、医生,还是对想了解国际关系和历史文化的人来说,都至关重要。美国知名综合类博客Boing Boing是这样评论的:《摄影师》不仅是一本伟大的摄影书和漫画书,更是一部伟大的小说,一部伟大的喜剧,一部伟大的回忆录和一部伟大的历史文本。

☆《摄影师》现已有法国、美国、日本、德国、俄罗斯等16国语言版本,全球销售近32万册。荣登《世界报》《费加罗报》《纽约时报》《华盛顿邮报》《出版人周刊》等各大榜单。荣获安古兰漫画节“重要作品奖”、美国漫画最高奖“艾斯纳奖”、全球最佳漫画“水晶奖”、法国“漫画戛纳奖”、法国漫画书店推荐大奖、法国广播电台新闻报道类漫画大奖。

☆从形式上来看,《摄影师》开创了漫画世界新领域。欧洲现实主义漫画家埃曼努埃尔运用了电影中跳跃剪辑的手法,将绘画与摄影无缝连接,创造出紧张、悬疑的戏剧情节。画笔弥补了镜头所未能捕捉的瞬间,照片拓宽了叙事的疆界,两者完美联姻。

☆为了让读者更深切地感受这段历史,我们买下了《摄影师》的纪录片——《苍穹之下》的版权并翻译制作,感兴趣的朋友可以在各大视频网站搜索“漫画《摄影师》纪录片——苍穹之下”观看,或者关注后浪漫微信公众号,发送信息“摄影师”获取视频。

...................

※内容简介※

1986年7月,迪迪埃告别巴黎,开始了他人生中首次重要的拍摄任务:跟随无国界医生的一支团队,深入正处于苏联侵略军与当地民族抵抗势力交战战火中的阿富汗。在为期五个月的艰险旅程中,他用镜头记录下了一些男人和女人的长征:他们努力修复着被别人所摧毁的……

20年后,法国漫画家埃曼努埃尔用画笔重构了这场惊心动魄的经历,以漫画和照片交叉叙事的方式,创作出这本纪实题材的图像小说回忆录。在这部笑与泪交融的历史文本里,你会看到一个完全不同于你想象的阿富汗,以及那些在个人命运与地缘政治交汇的特殊历史背景下不为人熟知的文化冲突、种族信仰、情感纠葛、人性挣扎……

...................

※媒体推荐※

◎ 《摄影师》应该被选为国家级必读书目。

——《波士顿环球报》

◎ 《摄影师》是一曲由三位作者共同谱写的复调音乐,充满激情,耐人寻味。照片与漫画史无前例的艺术结合,为这场用图像描绘的旅程增添了独有的力量和人性光辉。

——《世界报》( Le Monde)

◎ 这一极为真实但却充满英雄色彩的战时人道救援任务行纪,是一首献给经常被遗忘的报告艺术的赞歌。

——《新观察》(Le nouvel observateur)

◎ 吉贝尔忠实于多形态的设想,为我们带来了这本“杂交漫画书”,借用现实的照片和更为微妙、传奇的画面,展开对故事的讲述,首创战地报道新漫画,无疑是一个巨大的成功。

——《费加罗报》( Le Figaro)

◎ 在这本书里,你看不到搏斗,看不到被高举的伟大战士,你只能看到一群战争边缘的人在帮助另一群受难的人。若当你读完这本书,开始对带有武器的图片反感时,说明你已经看清了战争的真相。

——纽约时报书评(The New York Times Book Review)

◎ 阅读《摄影师》是一场非同寻常的体验,你会从中学会体察人心。

——美国国家公共电台(NPR)

◎ 漫画——这些从现实中提纯的瞬间——与黑白照片互相辉映,用一种罕见但却和谐的视觉力量,使照片的含义得以延伸。MSF成员所面临的极端状况、他们与阿富汗民众之间复杂而震撼人心的关系、以及当地宏伟的壮景,都在其中得以体现。作者从微观的角度,为这场决定性的战事,添加了史诗般的色彩。

——《电视周刊》(TELERAMA)

◎ 《摄影师》是一本伟大的书,远远超出了图像小说的范畴。

——出版人周刊(Publishers Weekly)

◎ 令人恐惧、惊骇,又让人感到由衷地快乐······我们应该多些关注和讨论《摄影师》里涉及的议题。

——美国《青年之声》杂志(VOYA)

◎ 一张小小的照片可以拥有无穷的力量。只看一眼,便能揪起你的整颗心。这一作品的魅力在于,它讲述的不仅仅是一个故事,而是我们的历史。

——《人类报》(L’Humanite)

◎ 《摄影师》让你哭,让你笑,让你想掏空口袋把钱都捐给英勇无畏的无国界医生。

——哈特福德新闻报(Hartford Courant)

◎ 迪迪埃·勒费伍尔精湛的摄影照片与埃曼努埃尔·吉贝尔幽默的文字、图画相互融合,成就了一部真实而有吸引力的回忆录。它是图像小说中最好的例证!

——图像小说记者网站(The Graphic Novel

◎ 令人无比惊叹的作品。不管在图画上、叙事上,还是在人道主义的表现上都非常成功。

——美国漫画情报网站(Newsarama)

◎ 它让你不安,让你痛苦,又时时萦绕在你心头,让你无法忘怀。

——出版人周刊漫画版评论(Publisher’s Weekly Comics Week)

◎ 让人叹服的、独一无二的阅读体验。

——行业分析杂志《货架意识》(Shelf Awareness)

◎ 扣人心弦的战地回忆。看战争时期中好的与坏的人性。

——快报

...................

※名人推荐※

○ 在我合上书的那一刻,我终于明白:战争中的难民失去一切意味着什么,翻山越岭只为帮助你从未谋面的人意味着什么,当孩子的一线生命就掌握在你手里时意味着什么。突然间,那片遥远的热土、陌生的异国文化、勇敢而坚韧的民族离我越来越近了······一部充满人性的作品。

——联合国难民署亲善大使Angelina Jolie

○ 惊人的创意、惊人的力量!这是一部真正鼓舞人心的作品,它给了我们一扇窗口,去了解遭受着战争之苦而不屈不饶的阿富汗人民。

——《完美风暴》作者塞巴斯蒂安·荣格尔(Sebastian Junger)

○ 这是在我读过的出版物中最惊人的一部。

——微软全国有线广播电视公司(MSNBC)总裁

○ 作为漫画中的“杂交新品种”,这本书确实冒着变成“四不像”的危险,可我尽一切所能,使它成为一个易于阅读的好作品。如果说今天它得到了众多读者的肯定,原因很简单,就是它读起来非常有意思。

——埃曼努埃尔·吉贝尔(本书作者)

○ 我讲述的,是MSF成员深入阿富汗,救助平民百姓的故事。跟他们在一起,我学会了很多东西。在这个故事中,我扮演了最单纯的一个角色,而这也是一名摄影记者能承担的最好的角色。

——迪迪埃·勒费伍尔(本书作者)

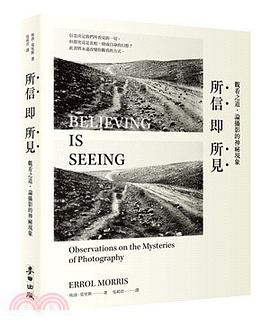

所信即所見 豆瓣

Believing Is Seeing: Observations on the Mysteries of Photography

作者:

埃洛.莫里斯(Errol Morris)

译者:

吳莉君

麥田

2016

=《紐約時報書評》評選為年度最佳書籍=

Believing Is Seeing. 所信即所見,信念決定我們所看見的一切。

那究竟是真相,抑或自身的幻想?

此書將永遠改變你觀看的方式。

自廢墟中,被搶救出的敘利亞受傷男童身影;太陽花學運期間,占領立院議場學生的嬉鬧照片;一張名為「攝影師在我眼前,翻倒垃圾桶要拍暴動假象」的照片;香港旺角騷亂中,警察為一名長髮市民止血的照片……看著照片,我們以為它提供了一條通往真相的神奇路徑。

「人們很容易根據照片做出錯誤的推論。

攝影呈現出事物的樣貌,

卻也在同一時間將它從我們眼前隱去,

而攝影和語言聯手,則提供我們一輛通往錯誤的特快車。」──埃洛‧莫里斯,奧斯卡最佳紀錄片獎導演

一本高度原創性的攝影探索和感知研究。

做為一名導演,莫里斯深諳如何捕捉精采的瞬間,以及拆解影像的構成元素。他以獨特的風格,解開隱藏在各色紀實攝影背後的謎團,包括疑似造假的克里米亞戰爭照片、美國大蕭條時期的照片,甚至是那些從阿布格萊布監獄流出的可怕影像。

書裡的每篇文章,都帶有偵探故事的成分與哲學思考面向;每篇文章都為讀者提出一道謎題,並對照片以及人們假定照片所記錄的真實之間有何關聯進行調查。探討的議題廣泛,像是如何定奪攝影為報導證據、純藝術或政治宣傳工具?觀者所看見的,究竟是真相抑或既定成見?莫里斯以他敏銳的諷刺、懷疑與幽默告訴讀者,照片揭露真相的能力就跟模糊事實的本領一樣強,以及我們眼睛所看到的,往往是由我們相信的東西所決定。

本書特色

書中討論攝影無可奉告的神祕學,評斷攝影師欲隱藏的動機與無處可循的真相,為極少見的主題。

【媒體讚譽】

《紐約時報書評》、《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》、《科克斯書評》、《出版人週刊》、《華爾街日報》、《波士頓環球報》、《書單》、《哥倫比亞新聞評論》、美國線上文學雜誌《The Millions》等各大媒體一致強力推薦!!

★莫里斯的作品讀起來不像傳統的攝影評論,反而比較類似瑟巴爾特(W.G. Sebald)的小說,兩人都對真相、記憶與戰爭非常著迷。我們在書中看到一些引人入勝的奇特照片,這些照片就像教科書裡的額外習題,讓我們有附加的機會去練習觀看的藝術,同時也為「Mysteries of Photography」這個副書名增添了數倍的神祕性。──《紐約時報書評》

★在這個影像變造極其容易,而且日常生活被愈來愈多影像淹沒的時代,我們得時時詢問:「我們看到的,究竟是什麼?」──《華爾街日報》

★莫里斯是一位博學偵探……這本書是一部構思優雅、結構巧妙的文化心理人類學,主旨是要警告我們,根據攝影師抓拍的快照來推斷攝影師的動機,是一件危險的事。今日,我們愈來愈常根據在眼前舞動的閃爍魅影來決定自身對真相的看法,想要在這樣的一個世界裡遊走航行,這本書也是很好的警示指南。──《洛杉磯時報》

★這本由影像製作者撰寫的傑出著作一再提出強烈抨擊,反對我們太過輕易將影像視為證據,它懇求我們,應該把影像視為人為製造出來的產物。──《基督教科學箴言報》

★如果能有更多檢察官和警政調查人員像他這樣嚴格,死囚之中就不會有那麼多的無辜者;若能有更多記者和編輯像他這般徹底,我們的新聞就不會受到那麼多錯誤事實和蓄意欺瞞的汙染。──美國線上文學雜誌《The Millions》

★莫里斯用細膩狡猾的文化批評編織出這本調查詢問的傑作,這本書無疑是嚴謹的非文學巨著,但卻像最棒的推理小說一般引人入勝。──Brainpickings.org

★人們經常從照片證據裡為自身的說法找到完全肯定的支持,想要戳破這類「證據」的搖擺性質,有誰比深諳影像滑溜魔力的大師更適合呢?──線上雜誌Salon.com

【Amazon讀者五星評論】

★這是我讀過最讓人迷戀上癮的文集之一……埃洛‧莫里斯先對攝影的本質做出看似簡單的觀察,接著讓這些觀察帶領他(和我們)鑽進哲學的兔子洞,深入到我們無法預期的程度。他那種強迫症般、一發不可收拾的偵查行動,有時會創造出一種奇特的懸疑感,足以與和他最精采、最有趣的電影作品媲美。──Bix B-Roll

★比桑塔格和巴特對攝影的沉思更加精采,這本書採取違反直覺的觀點,認為攝影隱匿的就和揭露的部分一樣多,而藝術除了精於如實模仿也同樣擅於不實呈現。對談、挑釁、機智、深入,這本書一次又一次地正中目標。──shamrock

★很少有一本書能讓我重新整理思緒,學到觀看真相的新方法。作者並未搬弄一些老生常談,而是用照片來解構真相。答案永遠不明,但我覺得自己變得更有能力,可以嘗試去破解現實。──Peter Son

★凡是對真相的扭曲、真相的難以捉摸,以及感知與現實的差異有興趣的人,都會愛上這本書。書中充滿了各種照片、精采註釋,以及得到大獎認證的寫作風格。──M. Zierler

★身為一名攝影師,我在好幾個層次上相當欣賞莫里斯。他仔細檢視了幾個案例研究和一些特定照片,因為攝影的出現以某種方式影響了歷史的感知,他挑選的這些案例和照片非常吸引人。莫里斯的書寫風格結合了學院和個人,並善加利用所有能取得的研究選項,包括人類及非人類的。他的中心主旨是,藝術家和觀看大眾都有可能對影像進行變造與操弄,這點可以套用在所有現代媒體之上。──L. Leeder

Believing Is Seeing. 所信即所見,信念決定我們所看見的一切。

那究竟是真相,抑或自身的幻想?

此書將永遠改變你觀看的方式。

自廢墟中,被搶救出的敘利亞受傷男童身影;太陽花學運期間,占領立院議場學生的嬉鬧照片;一張名為「攝影師在我眼前,翻倒垃圾桶要拍暴動假象」的照片;香港旺角騷亂中,警察為一名長髮市民止血的照片……看著照片,我們以為它提供了一條通往真相的神奇路徑。

「人們很容易根據照片做出錯誤的推論。

攝影呈現出事物的樣貌,

卻也在同一時間將它從我們眼前隱去,

而攝影和語言聯手,則提供我們一輛通往錯誤的特快車。」──埃洛‧莫里斯,奧斯卡最佳紀錄片獎導演

一本高度原創性的攝影探索和感知研究。

做為一名導演,莫里斯深諳如何捕捉精采的瞬間,以及拆解影像的構成元素。他以獨特的風格,解開隱藏在各色紀實攝影背後的謎團,包括疑似造假的克里米亞戰爭照片、美國大蕭條時期的照片,甚至是那些從阿布格萊布監獄流出的可怕影像。

書裡的每篇文章,都帶有偵探故事的成分與哲學思考面向;每篇文章都為讀者提出一道謎題,並對照片以及人們假定照片所記錄的真實之間有何關聯進行調查。探討的議題廣泛,像是如何定奪攝影為報導證據、純藝術或政治宣傳工具?觀者所看見的,究竟是真相抑或既定成見?莫里斯以他敏銳的諷刺、懷疑與幽默告訴讀者,照片揭露真相的能力就跟模糊事實的本領一樣強,以及我們眼睛所看到的,往往是由我們相信的東西所決定。

本書特色

書中討論攝影無可奉告的神祕學,評斷攝影師欲隱藏的動機與無處可循的真相,為極少見的主題。

【媒體讚譽】

《紐約時報書評》、《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》、《科克斯書評》、《出版人週刊》、《華爾街日報》、《波士頓環球報》、《書單》、《哥倫比亞新聞評論》、美國線上文學雜誌《The Millions》等各大媒體一致強力推薦!!

★莫里斯的作品讀起來不像傳統的攝影評論,反而比較類似瑟巴爾特(W.G. Sebald)的小說,兩人都對真相、記憶與戰爭非常著迷。我們在書中看到一些引人入勝的奇特照片,這些照片就像教科書裡的額外習題,讓我們有附加的機會去練習觀看的藝術,同時也為「Mysteries of Photography」這個副書名增添了數倍的神祕性。──《紐約時報書評》

★在這個影像變造極其容易,而且日常生活被愈來愈多影像淹沒的時代,我們得時時詢問:「我們看到的,究竟是什麼?」──《華爾街日報》

★莫里斯是一位博學偵探……這本書是一部構思優雅、結構巧妙的文化心理人類學,主旨是要警告我們,根據攝影師抓拍的快照來推斷攝影師的動機,是一件危險的事。今日,我們愈來愈常根據在眼前舞動的閃爍魅影來決定自身對真相的看法,想要在這樣的一個世界裡遊走航行,這本書也是很好的警示指南。──《洛杉磯時報》

★這本由影像製作者撰寫的傑出著作一再提出強烈抨擊,反對我們太過輕易將影像視為證據,它懇求我們,應該把影像視為人為製造出來的產物。──《基督教科學箴言報》

★如果能有更多檢察官和警政調查人員像他這樣嚴格,死囚之中就不會有那麼多的無辜者;若能有更多記者和編輯像他這般徹底,我們的新聞就不會受到那麼多錯誤事實和蓄意欺瞞的汙染。──美國線上文學雜誌《The Millions》

★莫里斯用細膩狡猾的文化批評編織出這本調查詢問的傑作,這本書無疑是嚴謹的非文學巨著,但卻像最棒的推理小說一般引人入勝。──Brainpickings.org

★人們經常從照片證據裡為自身的說法找到完全肯定的支持,想要戳破這類「證據」的搖擺性質,有誰比深諳影像滑溜魔力的大師更適合呢?──線上雜誌Salon.com

【Amazon讀者五星評論】

★這是我讀過最讓人迷戀上癮的文集之一……埃洛‧莫里斯先對攝影的本質做出看似簡單的觀察,接著讓這些觀察帶領他(和我們)鑽進哲學的兔子洞,深入到我們無法預期的程度。他那種強迫症般、一發不可收拾的偵查行動,有時會創造出一種奇特的懸疑感,足以與和他最精采、最有趣的電影作品媲美。──Bix B-Roll

★比桑塔格和巴特對攝影的沉思更加精采,這本書採取違反直覺的觀點,認為攝影隱匿的就和揭露的部分一樣多,而藝術除了精於如實模仿也同樣擅於不實呈現。對談、挑釁、機智、深入,這本書一次又一次地正中目標。──shamrock

★很少有一本書能讓我重新整理思緒,學到觀看真相的新方法。作者並未搬弄一些老生常談,而是用照片來解構真相。答案永遠不明,但我覺得自己變得更有能力,可以嘗試去破解現實。──Peter Son

★凡是對真相的扭曲、真相的難以捉摸,以及感知與現實的差異有興趣的人,都會愛上這本書。書中充滿了各種照片、精采註釋,以及得到大獎認證的寫作風格。──M. Zierler

★身為一名攝影師,我在好幾個層次上相當欣賞莫里斯。他仔細檢視了幾個案例研究和一些特定照片,因為攝影的出現以某種方式影響了歷史的感知,他挑選的這些案例和照片非常吸引人。莫里斯的書寫風格結合了學院和個人,並善加利用所有能取得的研究選項,包括人類及非人類的。他的中心主旨是,藝術家和觀看大眾都有可能對影像進行變造與操弄,這點可以套用在所有現代媒體之上。──L. Leeder

人間現場 豆瓣

作者:

蔡明德

南方家園出版社

2016

- 11

一九八○年代,台灣經濟起飛、社會快速轉型,人文精神與文化生活卻日益膚淺頹喪,《人間》雜誌秉持對弱勢群族、文化、環境與政經議題的關懷而創辦。作者蔡明德參與了《人間》草創至結束的歷程,透過鏡頭與回憶,重返「人間現場」──再現底層人民為生存所付出的代價、拉回台灣解嚴前夕的呼喊、揭露工商社會風光背後對環境與心靈造成的傷害。

三十年前,蔡明德走遍台灣,挖掘生活百態,紀錄時代;三十年後,我們是否仍迷走在同樣的角落,萎滯不前?

本書特色

一九八○年代台灣影像記憶回流

──「因為我們相信,我們希望,我們愛……」《人間》發刊詞

專文推薦

關曉榮│報導攝影家 蕭嘉慶│攝影評論、攝影家 郭力昕│影像文化評論者 楊渡│詩人、作家 李威儀│《攝影之聲》主編

贊聲推薦

黃春明│作家 張照堂│攝影家、文化工作者 黃武雄│台大退(而不)休教授 陳列│作家 黃翰荻│畫家暨藝評家 楊祖珺│中國文化大學大眾傳播學系副教授 鍾喬│作家、導演、「差事劇團」負責人 劉振祥 │攝影家

§蔡明德專書收錄的攝影成果,大部分是「人間」時期的心血結晶。回首前塵,固然親切溫暖,卻也揉合著世事多變往事已遠的痛切,沒有理由掉進緬懷美好時光的陷阱。─關曉榮│報導攝影家

§蔡明德的攝影作品,平靜但深刻地提示觀者,你我那個不可再得的、消逝的年代的人事物,讓我們在複習過往的歷史事件當中,增添更多對台灣的理解,和對土地的情懷。─蕭嘉慶│攝影評論、攝影家

§在蔡明德的人道主義注視和見證下,幾乎全方位的實踐著紀實影像的古典精神。其中不少影像,已經成為台灣社會對那個年代某些歷史事件的集體圖像記憶。─郭力昕│影像文化評論者

§蔡明德的影像讓人深心觸動的,往往不是那些街頭衝突的瞬間,而是在事件的背後,呈現那些質樸的、溫煦的、純厚的、天真的、堅毅的,甚至是絕望的人的容顏。有時只是那回眸的一瞬,卻讓人心中生起憐憫、希望、愛和溫暖。─楊渡│詩人、作家

§三十年過去,如今蔡桑將歲月都換成了照片,這些照片也已成為歷久不衰的社會寓言—貪酷如他鏡頭下的屠虎記,瘋狂如那座六合彩的明牌市集,扭曲如受資本體制支配的環境公害,壓迫如吳鳳神話,異化如災變礦場。這座島嶼的死生榮辱和哀樂悲傷仍舊繼續,人間無從迴避躲藏,報導紀錄是永遠沉重的擔子。─李威儀│《攝影之聲》主編

三十年前,蔡明德走遍台灣,挖掘生活百態,紀錄時代;三十年後,我們是否仍迷走在同樣的角落,萎滯不前?

本書特色

一九八○年代台灣影像記憶回流

──「因為我們相信,我們希望,我們愛……」《人間》發刊詞

專文推薦

關曉榮│報導攝影家 蕭嘉慶│攝影評論、攝影家 郭力昕│影像文化評論者 楊渡│詩人、作家 李威儀│《攝影之聲》主編

贊聲推薦

黃春明│作家 張照堂│攝影家、文化工作者 黃武雄│台大退(而不)休教授 陳列│作家 黃翰荻│畫家暨藝評家 楊祖珺│中國文化大學大眾傳播學系副教授 鍾喬│作家、導演、「差事劇團」負責人 劉振祥 │攝影家

§蔡明德專書收錄的攝影成果,大部分是「人間」時期的心血結晶。回首前塵,固然親切溫暖,卻也揉合著世事多變往事已遠的痛切,沒有理由掉進緬懷美好時光的陷阱。─關曉榮│報導攝影家

§蔡明德的攝影作品,平靜但深刻地提示觀者,你我那個不可再得的、消逝的年代的人事物,讓我們在複習過往的歷史事件當中,增添更多對台灣的理解,和對土地的情懷。─蕭嘉慶│攝影評論、攝影家

§在蔡明德的人道主義注視和見證下,幾乎全方位的實踐著紀實影像的古典精神。其中不少影像,已經成為台灣社會對那個年代某些歷史事件的集體圖像記憶。─郭力昕│影像文化評論者

§蔡明德的影像讓人深心觸動的,往往不是那些街頭衝突的瞬間,而是在事件的背後,呈現那些質樸的、溫煦的、純厚的、天真的、堅毅的,甚至是絕望的人的容顏。有時只是那回眸的一瞬,卻讓人心中生起憐憫、希望、愛和溫暖。─楊渡│詩人、作家

§三十年過去,如今蔡桑將歲月都換成了照片,這些照片也已成為歷久不衰的社會寓言—貪酷如他鏡頭下的屠虎記,瘋狂如那座六合彩的明牌市集,扭曲如受資本體制支配的環境公害,壓迫如吳鳳神話,異化如災變礦場。這座島嶼的死生榮辱和哀樂悲傷仍舊繼續,人間無從迴避躲藏,報導紀錄是永遠沉重的擔子。─李威儀│《攝影之聲》主編

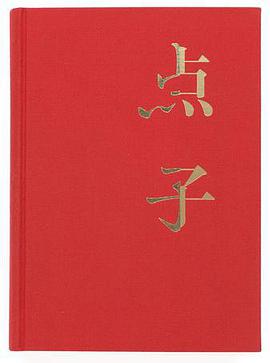

点子 豆瓣

Tenko

作者:

花代

/

沢渡朔

Case Publishing

2016

- 4

本書以一位英日混血小女孩「点子 Tenko」為主角,由母親、也是攝影師的花代拍攝。從出生以來,花代便持續紀錄著女兒点子的生活點滴,因為母親的關係,在成長過程中需不停來回於東京與柏林,可見点子時而出現在充滿歐洲風情的街道上,時而又在熟悉的亞州都市。而花代之於点子,也一直存在著攝影師與模特兒間的雙重關係。20年過去,点子也從書本第一頁那可愛的小女嬰,長大成為攝影師沢渡朔鏡頭底下的「愛麗絲」。

《少女アリス(少女愛麗絲, 1973)》是攝影師沢渡朔的著名代表作,也是点子從小最喜歡的攝影書。在15歲時,点子終於見到她最喜歡的攝影師,沢渡朔。在那之後,他們密切的合作,成為沢渡朔重要的拍攝夥伴。2016年,点子20歲之時,花代與沢渡朔合作出版了《点子》。

《点子》一書夾雜著花代與沢渡朔的作品,前半部由花代以母親的身份拍攝、紀錄点子的成長過程,後半部由沢渡朔拍攝,重現當年那個神秘的、也是点子最喜歡的「愛麗絲」。

点子目前也是一位職業模特兒,曾在装苑、NYLON、流行通信、VOGUE等雜誌亮相。

本書由 Case Publishing 出版,厚達368頁,精美裝幀、鮮紅布面與燙金標題,似乎讓整本書成為擁有記憶的生命體,封面字體更由字游工房參與設計。照片編排循序漸進,如同回顧相冊一般,看著点子從小女嬰漸漸長大成人,讓人感到似乎走入了她的生命當中,陪伴她一路至現在。

《少女アリス(少女愛麗絲, 1973)》是攝影師沢渡朔的著名代表作,也是点子從小最喜歡的攝影書。在15歲時,点子終於見到她最喜歡的攝影師,沢渡朔。在那之後,他們密切的合作,成為沢渡朔重要的拍攝夥伴。2016年,点子20歲之時,花代與沢渡朔合作出版了《点子》。

《点子》一書夾雜著花代與沢渡朔的作品,前半部由花代以母親的身份拍攝、紀錄点子的成長過程,後半部由沢渡朔拍攝,重現當年那個神秘的、也是点子最喜歡的「愛麗絲」。

点子目前也是一位職業模特兒,曾在装苑、NYLON、流行通信、VOGUE等雜誌亮相。

本書由 Case Publishing 出版,厚達368頁,精美裝幀、鮮紅布面與燙金標題,似乎讓整本書成為擁有記憶的生命體,封面字體更由字游工房參與設計。照片編排循序漸進,如同回顧相冊一般,看著点子從小女嬰漸漸長大成人,讓人感到似乎走入了她的生命當中,陪伴她一路至現在。

Other Americas 豆瓣

作者:

Sebastião Salgado

Aperture

2015

- 5

The first edition of Sebastião Salgado: Other Americas was published in 1985 by the French publisher Contrejour, and included photographs from Salgado's numerous trips through Brazil, Ecuador, Bolivia, Peru, Guatemala and Mexico. The Brazil-born, Paris-based photographer traveled extensively in Latin America between 1977 and 1984 to document the shifting religious and political climate in the region, especially as reflected in Latin America's rural cultures and traditional lifestyles. Other Americas, Salgado's first photobook, included portraits of farmers and indigenous people, landscapes and pictures of the region's spiritual traditions.

An instant classic, the book received countless awards and prizes and has been called "the visual equivalent to the magic of a Gabriel García Márquez tale." This new edition of Other Americas, an English-language reissue of the 1985 Contrejour edition, brings back into print one of the most powerful visions of life in Central and South America ever recorded.

An instant classic, the book received countless awards and prizes and has been called "the visual equivalent to the magic of a Gabriel García Márquez tale." This new edition of Other Americas, an English-language reissue of the 1985 Contrejour edition, brings back into print one of the most powerful visions of life in Central and South America ever recorded.

You Are Here 豆瓣

作者:

Chris Hadfield

Little, Brown and Company

2014

- 10

永恒的时光之旅 豆瓣

The Eternal Journey

9.2 (42 个评分)

作者:

[日] 星野道夫

译者:

游韵馨

广西师范大学出版社

2016

- 1

《永恒的时光之旅》收录星野道夫未公开摄影作品及西伯利亚绝笔日记 ,是对星野道夫史诗般摄影生涯的回顾和致敬。星野道夫用镜头扑捉自然的至美和生命的脆弱与坚强,用最纯粹的热爱记录极地的风景、动物和人,他的文字也如他的影像一样质朴温暖,每一次旅程都是触动人心的 “心灵之旅”。星野道夫曾说:“当人生将走至终点,我希望我的生命能结束在阿拉斯加。”他将人生中最青春的岁月献给了这片极北之地,而这里也成为他最后的安眠之所。他用镜头为我们留下那些珍贵的即将消逝的生命和风景,也书写了人与自然的永恒对话。

大国志(画册) 豆瓣

作者:

严明

译者:

Dave Haysom

2015

- 11

本书是摄影家严明继畅销书《我爱这哭不出来的浪漫》之后,代表摄影作品“大国志”的首度全面精美呈现。

书中,严明提出了“决定性气氛”的摄影理念,引申了布列松“决定性瞬间”概念,把摄影的要义和理论推向一个新的高度。

全书为双语版,中英文对照。

全书百余幅作品全部为黑白胶片拍摄,包括摄影家大量近年来从未发布过的作品,所有图片皆为诚意之作,诚意之选。

全书内外每个细节均出自著名设计师陆智昌之手。寒来暑往,本书历时近一年,从开本到版式更换数次,封面纸张的顺纹与否、侧边刷黄的深浅色值、精装堵头布的选择,每一个细节都经过反复的推敲。

全书每一张图片,都经过摄影家本人的亲自挑选,并亲赴雅昌印刷厂,历时数日,确认每一个页面印刷的深浅明暗。

每一本画册,都有其亲笔签名。

本书采用雅昌最精良的印制技术,全体人员倾注了大量心血。本书定价约为行业定价的一半,希望喜欢的人都有机会拥有。

书中,严明提出了“决定性气氛”的摄影理念,引申了布列松“决定性瞬间”概念,把摄影的要义和理论推向一个新的高度。

全书为双语版,中英文对照。

全书百余幅作品全部为黑白胶片拍摄,包括摄影家大量近年来从未发布过的作品,所有图片皆为诚意之作,诚意之选。

全书内外每个细节均出自著名设计师陆智昌之手。寒来暑往,本书历时近一年,从开本到版式更换数次,封面纸张的顺纹与否、侧边刷黄的深浅色值、精装堵头布的选择,每一个细节都经过反复的推敲。

全书每一张图片,都经过摄影家本人的亲自挑选,并亲赴雅昌印刷厂,历时数日,确认每一个页面印刷的深浅明暗。

每一本画册,都有其亲笔签名。

本书采用雅昌最精良的印制技术,全体人员倾注了大量心血。本书定价约为行业定价的一半,希望喜欢的人都有机会拥有。

地球之盐 (2014) 维基数据 IMDb Eggplant.place 豆瓣 TMDB

Le sel de la Terre

9.2 (263 个评分)

导演:

维姆·文德斯

/

朱利安·诺里贝罗·萨尔加多

演员:

塞巴斯蒂昂·萨尔加多

/

维姆·文德斯

…

其它标题:

제네시스: 세상의 소금

/

セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター

…

他的镜头是打开的心眼,在最细微处直视灵魂,看到巴西巨坑五万掏金者的集体面相,看到科威特油井冲天大火的真正英雄,看到非洲的死亡延续着生存。每次的拍摄方案都是经年的万里长征,是人神共舞,每次成果都引起巨大回响。合导的儿子伴着老爸远征,只见他用海象的视角,拍出但丁的地狱。再来到地球重病的现在,他重建了一座森林。云温达斯最心仪的传奇摄影师萨尔加多,就是大地之盐。获康城影展某种观点评审团特别奖,入围角逐奥斯卡最佳纪录片。

The Seasons of Cumberland Island 豆瓣

作者:

Fred Whitehead

The University of Georgia Press

2004

- 9

Cumberland Island is the largest and most beloved of the Georgia barrier islands. Although it can be reached only by boat, more than forty thousand people make the trip each year to enjoy the island's natural splendor and solitude. As on most barrier islands, human activity has long been a shaping force on Cumberland. It is among the few islands, however, that we have let return to a relatively natural state. With its expansive oceanfront beaches, dunes, interior maritime forests, freshwater ponds, tidal creeks, and salt marshes, Cumberland is all the more special for its restored natural environment.In "The Seasons of Cumberland Island," naturalist and photographer Fred Whitehead captures the unique allure of the island's flora and fauna in 118 stunning full-color photographs. Moving through seasons punctuated by the comings and goings of such animals as the migratory birds that rest here in autumn and the loggerhead turtles that nest here in summer, the photographs reveal the subtle but important effect of cyclical change on the island's ecosystem. The lush color images, which are often paired with detailed captions, include spectacular views of muscadine vines and Virginia creeper in autumn, a prowling bobcat in winter, a springtime nest of pileated woodpeckers, and a green tree frog announcing an impending summer rain.Featuring a introduction on the importance of the complex ecosystems of barrier islands like Cumberland, the book informs as it enchants. Here is a stunning tribute to Cumberland's sublime treasures that also serves as a thoughtful reminder to respect and protect the wildness of our barrier islands.

家庭日记 森友治家的故事3 豆瓣

作者:

森友治 摄

译者:

范丽慧 译

北京美术摄影出版社

2015

- 3

豆瓣最受追捧日系小清新经典,治愈系终极良品续作,让您的心像棉花糖一样被融化

★豆瓣最受追捧治愈系良品、小清新超人气经典之续作

★告诉您《家庭日记1、2》之后,森友治一家又发生了什么

★毫无雕饰、至真、至纯,让您的心像棉花糖一样被融化

★内容均来自于日访问量高达7万次的超人气博客

《家庭日记 森友治家的故事3》是《家庭日记 森友治家的故事1》和《家庭日记 森友治家的故事2》的续本,是这个日本普通家庭的又一部生活摄影日记。摄影师森友治继续用他手中的相机,记录下一家四口以及两只爱犬的日常点滴。《家庭日记 森友治家的故事3》中的主要人物为:森友治(爸爸),阿达(妈妈),小海(长女),小空(幼子),豆豆(爱犬1),糯米团(爱犬2),还有《家庭日记 森友治家的故事3》中新加入的成员丸子、音符。《家庭日记 森友治家的故事3》延续了第一部和第二部的温馨和小清新风格,照片时间跨度为2009-2012年。

《家庭日记 森友治家的故事3》与前两部相比,两个孩子已经在不经意间长大了许多,家里又增添了两位新成员——丸子和音符。森友治继续端着他的相机,一一记录下他俏皮贤惠的妻子阿达、聪明可爱的女儿小海、古灵精怪的儿子小空、安静温顺的爱犬豆豆和敏感慵懒的爱犬糯米团,每天或静谧或活泼的温馨瞬间,拍摄场景多为家庭居室,还有少量户外场景。

生活中的细节在他的镜头下被放大——妻子的操劳、儿女的成长、狗狗的顽皮,简单的生活,却蕴含着不简单的情愫。森友治的摄影不讲构图、不求意境,没有高反差,色彩也不浓烈,看似简单,却有一种质朴淡然、返璞归真的风格,真实至极,让人被吸引以后惊叹,原来摄影可以如此灵动明快,充满了温暖与幸福的感觉,却又带着丰富的幽默感。

品味着《家庭日记 森友治家的故事3》中的一张张照片、一段段文字,一股暖流直达心底。其实,我们生活中的每个小细节都有爱在四处洋溢,每一个不经意的瞬间都是最美妙的记忆。

★豆瓣最受追捧治愈系良品、小清新超人气经典之续作

★告诉您《家庭日记1、2》之后,森友治一家又发生了什么

★毫无雕饰、至真、至纯,让您的心像棉花糖一样被融化

★内容均来自于日访问量高达7万次的超人气博客

《家庭日记 森友治家的故事3》是《家庭日记 森友治家的故事1》和《家庭日记 森友治家的故事2》的续本,是这个日本普通家庭的又一部生活摄影日记。摄影师森友治继续用他手中的相机,记录下一家四口以及两只爱犬的日常点滴。《家庭日记 森友治家的故事3》中的主要人物为:森友治(爸爸),阿达(妈妈),小海(长女),小空(幼子),豆豆(爱犬1),糯米团(爱犬2),还有《家庭日记 森友治家的故事3》中新加入的成员丸子、音符。《家庭日记 森友治家的故事3》延续了第一部和第二部的温馨和小清新风格,照片时间跨度为2009-2012年。

《家庭日记 森友治家的故事3》与前两部相比,两个孩子已经在不经意间长大了许多,家里又增添了两位新成员——丸子和音符。森友治继续端着他的相机,一一记录下他俏皮贤惠的妻子阿达、聪明可爱的女儿小海、古灵精怪的儿子小空、安静温顺的爱犬豆豆和敏感慵懒的爱犬糯米团,每天或静谧或活泼的温馨瞬间,拍摄场景多为家庭居室,还有少量户外场景。

生活中的细节在他的镜头下被放大——妻子的操劳、儿女的成长、狗狗的顽皮,简单的生活,却蕴含着不简单的情愫。森友治的摄影不讲构图、不求意境,没有高反差,色彩也不浓烈,看似简单,却有一种质朴淡然、返璞归真的风格,真实至极,让人被吸引以后惊叹,原来摄影可以如此灵动明快,充满了温暖与幸福的感觉,却又带着丰富的幽默感。

品味着《家庭日记 森友治家的故事3》中的一张张照片、一段段文字,一股暖流直达心底。其实,我们生活中的每个小细节都有爱在四处洋溢,每一个不经意的瞬间都是最美妙的记忆。

家庭日记 森友治家的故事2 豆瓣

8.3 (6 个评分)

作者:

[日] 森友治 摄

北京美术摄影出版社

2014

- 9

豆瓣最受追捧日系小清新经典,治愈系终极良品续作,让您的心像棉花糖一样被融化

海报宣传点:

★豆瓣最受追捧治愈系良品、小清新超人气经典之续作

★告诉您《家庭日记1》之后,森友治一家又发生了什么

★毫无雕饰。至真、至纯,让您的心像棉花糖一样被融化

★内容均来自于日访问量高达7万次的超超人气博客

内容简介:

《家庭日记 森友治家的故事2》是《家庭日记 森友治家的故事1》的续本,是这个日本普通家庭的又一部生活摄影日记。摄影师森友治继续用他手中的相机,记录下一家四口以及两只爱犬的日常点滴。《家庭日记 森友治家的故事2》中的主要人物为:森友治(爸爸),阿达(妈妈),小海(长女),小空(幼子),豆豆(爱犬1),糯米团(爱犬2)。本书延续了第一部的温馨和小清新风格,共收集照片224张,照片时间跨度为2007-2008年。

《家庭日记 森友治家的故事2》与第一部相比,两个孩子已经在不经意间长大了许多,女儿已是三年级的小学生,儿子也已上幼儿园,家里又增添了一位新成员——爱犬糯米团。森友治继续端着他的相机,一一记录下他俏皮贤惠的妻子阿达、聪明可爱的女儿小海、古灵精怪的儿子小空、安静温顺的爱犬豆豆和敏感慵懒的爱犬糯米团,每天或静谧或活泼的温馨瞬间,拍摄场景多为家庭居室,还有少量户外场景。

生活中的细节在他的镜头下被放大——妻子的操劳、儿女的成长、狗狗的顽皮,简单的生活,却蕴含着不简单的情愫。森友治的摄影不讲构图、不求意境,没有高反差,色彩也不浓烈,看似简单,却有一种质朴淡然、返璞归真的风格,真实至极,让人被吸引以后惊叹,原来摄影可以如此灵动明快,充满了温暖与幸福的感觉,却又带着丰富的幽默感。

品味着书中的一张张照片、一段段文字,一股暖流直达心底。其实,我们生活中的每个小细节都有爱在四处洋溢,每一个不经意的瞬间都是最美妙的记忆。

海报宣传点:

★豆瓣最受追捧治愈系良品、小清新超人气经典之续作

★告诉您《家庭日记1》之后,森友治一家又发生了什么

★毫无雕饰。至真、至纯,让您的心像棉花糖一样被融化

★内容均来自于日访问量高达7万次的超超人气博客

内容简介:

《家庭日记 森友治家的故事2》是《家庭日记 森友治家的故事1》的续本,是这个日本普通家庭的又一部生活摄影日记。摄影师森友治继续用他手中的相机,记录下一家四口以及两只爱犬的日常点滴。《家庭日记 森友治家的故事2》中的主要人物为:森友治(爸爸),阿达(妈妈),小海(长女),小空(幼子),豆豆(爱犬1),糯米团(爱犬2)。本书延续了第一部的温馨和小清新风格,共收集照片224张,照片时间跨度为2007-2008年。

《家庭日记 森友治家的故事2》与第一部相比,两个孩子已经在不经意间长大了许多,女儿已是三年级的小学生,儿子也已上幼儿园,家里又增添了一位新成员——爱犬糯米团。森友治继续端着他的相机,一一记录下他俏皮贤惠的妻子阿达、聪明可爱的女儿小海、古灵精怪的儿子小空、安静温顺的爱犬豆豆和敏感慵懒的爱犬糯米团,每天或静谧或活泼的温馨瞬间,拍摄场景多为家庭居室,还有少量户外场景。

生活中的细节在他的镜头下被放大——妻子的操劳、儿女的成长、狗狗的顽皮,简单的生活,却蕴含着不简单的情愫。森友治的摄影不讲构图、不求意境,没有高反差,色彩也不浓烈,看似简单,却有一种质朴淡然、返璞归真的风格,真实至极,让人被吸引以后惊叹,原来摄影可以如此灵动明快,充满了温暖与幸福的感觉,却又带着丰富的幽默感。

品味着书中的一张张照片、一段段文字,一股暖流直达心底。其实,我们生活中的每个小细节都有爱在四处洋溢,每一个不经意的瞬间都是最美妙的记忆。

四季 豆瓣

8.4 (8 个评分)

作者:

吕楠

中国民族摄影艺术出版社

2016

- 6

1996年至2004年,吕楠在西藏的40个村庄拍摄了三部曲的最后一部《四季》。作品以季节为序,从春波到秋收,从等待收获的夏季到漫长的严冬。大自然的意志推动着人在大地上的庄严劳作与平和超然的生活。和前两部作品一样,《四季》避免了生活中的任何事件,而将关注焦点集中于命运的自身。“日常生活”向我们呈现了这种命运的基本尺度。图片中的主人就是用这个尺度在心灵通向至善境地的领悟中去度量他们的前世、今生和来世。

1989年开始,吕楠用15年完成了他的三部曲:《被遗忘的人》、《在路上》和《四季》。三部曲作为一件大作品奖摄影通过史诗的形式来确立人的观看方式,是吕楠的重要贡献。三部曲中的每张图像都可以是独立的,但又不可被分割。它们以结晶化的方式彼此拓展、相互延伸,其中每一个单独的瞬 间,通过时间的“经验”又同时属于所有的瞬间。三部曲在人生的三重层面上聚焦于人的生命状态。光和影纠结缠绕的微粒,暗合着高度的道德情致,将观者的目光最终引向我们自身被遮蔽的心灵世界。

1989年开始,吕楠用15年完成了他的三部曲:《被遗忘的人》、《在路上》和《四季》。三部曲作为一件大作品奖摄影通过史诗的形式来确立人的观看方式,是吕楠的重要贡献。三部曲中的每张图像都可以是独立的,但又不可被分割。它们以结晶化的方式彼此拓展、相互延伸,其中每一个单独的瞬 间,通过时间的“经验”又同时属于所有的瞬间。三部曲在人生的三重层面上聚焦于人的生命状态。光和影纠结缠绕的微粒,暗合着高度的道德情致,将观者的目光最终引向我们自身被遮蔽的心灵世界。

被遗忘的人 豆瓣

9.6 (15 个评分)

作者:

吕楠

中国民族摄影艺术出版社

2016

- 6

从1989年至1990年,吕楠在中国十个省市的38家医院接触了14000名精神病人,寻访了上百个患者家庭和流浪患者,完成了《被遗忘的人》的拍摄,由此开启了吕楠将三部曲作为一部大作品来拍摄的序幕。吕楠在这部作品中真实有力地呈现了被遗忘的一群人的生存状况,并提示我们对他们的遗忘或许意味着我们所向往的完美也将无法成长。

1989年开始,吕楠用15年完成了他的三部曲《被遗忘的人》、《在路上》和《四季》。三部曲作为一件大作品奖摄影通过史诗的形式来确立人的观看方式,是吕楠的重要贡献。三部曲中的每张图像都可以是独立的,但又不可被分割。它们以结晶化的方式彼此拓展、相互延伸,其中每一个单独的瞬 间,通过时间的“经验”又同时属于所有的瞬间。三部曲在人生的三重层面上聚焦于人的生命状态。光和影纠结缠绕的微粒,暗合着高度的道德情致,将观者的目光最终引向我们自身被遮蔽的心灵世界。

1989年开始,吕楠用15年完成了他的三部曲《被遗忘的人》、《在路上》和《四季》。三部曲作为一件大作品奖摄影通过史诗的形式来确立人的观看方式,是吕楠的重要贡献。三部曲中的每张图像都可以是独立的,但又不可被分割。它们以结晶化的方式彼此拓展、相互延伸,其中每一个单独的瞬 间,通过时间的“经验”又同时属于所有的瞬间。三部曲在人生的三重层面上聚焦于人的生命状态。光和影纠结缠绕的微粒,暗合着高度的道德情致,将观者的目光最终引向我们自身被遮蔽的心灵世界。

中国记忆,1966 豆瓣

作者:

【法】索朗日·布朗

/

【释】杨浪

山西人民出版社

2015

- 1

1965年到1968年,二十来岁的法国姑娘索朗日•布朗来到中国驻法国大使馆,作为工作人员,她穿行于北京、大同、南京、苏州等地,抓取了一系列那段特殊年代里的瞬间,街区拐角、无名小街、一张张大字报、以及日常的活动都没有逃出摄像师的镜头。

当然,索朗日拍摄更多的是那些民间景象,那些动作、表情、服装、房屋、道路,少有政治表述,但这些却清晰地传达了中国特殊历史环境以及中国人独有的困境。

虽然照片会说话,但这是对内行人来说的,相对于一般读者,照片里折射出来的信息毕竟有限,也限制了对照片的理解,好在这本书有一位熟谙那个年代的人做照片解读,这人便是著名媒体人杨浪,在他的解读下,每一幅照片都活了起来,所透露出来的巨大信息量足以复原那个特殊年代里的每一个场景,也因此,本书更有价值。

当然,索朗日拍摄更多的是那些民间景象,那些动作、表情、服装、房屋、道路,少有政治表述,但这些却清晰地传达了中国特殊历史环境以及中国人独有的困境。

虽然照片会说话,但这是对内行人来说的,相对于一般读者,照片里折射出来的信息毕竟有限,也限制了对照片的理解,好在这本书有一位熟谙那个年代的人做照片解读,这人便是著名媒体人杨浪,在他的解读下,每一幅照片都活了起来,所透露出来的巨大信息量足以复原那个特殊年代里的每一个场景,也因此,本书更有价值。

我见 豆瓣

Choses Vues

9.4 (25 个评分)

作者:

[法]马克·吕布

译者:

孟蕤

世界图书出版公司·后浪出版公司

2015

- 1

20世纪最伟大的摄影师之一

影响一代中国纪实摄影

50年创作经典首次全面回顾

领略大师卓越影像之路

【编辑推荐】

·马克·吕布与中国有着半个多世纪的渊源,往返中国二十余次,但他始终以一个旁观者和陌生人的身份为巨变中的中国留下了众多珍贵的视觉档案。

·马克·吕布擅长通过细微的生活细节反映出生活的意蕴,书中的每一张照片,都践行了他的摄影美学——日常生活、见微知著、直觉而富于诗意。

·“照片不能改变世界,但是可以让世界知道发生了什么”,在玛格南的信条支持下,马克花了五十多年行走、拍摄,记录这个世界和各种人生的真实面貌,不惜不悲,张弛有力。

【内容简介】

本书全面梳理了马克·吕布的经典作品,精选其中165张。这些照片地域跨越大半个地球,时间贯穿马克50多年的摄影生涯,充分代表了马克的摄影美学——日常生活、见微知著、直觉而富 于诗意。很多经典的瞬间已经成为了20世纪的时代缩影:舞者般的巴黎埃菲尔铁塔油漆工;手捧鲜花对抗刺刀的女孩;以及被窗口分隔的北京琉璃厂街道等等。此外还收录了很多难得一见的珍贵影像。

全书编排也十分巧妙,打破时间地点的束缚,正文不着一字,完全以视觉为线索承起,让读者去感受大师最本真的影像力量。

影响一代中国纪实摄影

50年创作经典首次全面回顾

领略大师卓越影像之路

【编辑推荐】

·马克·吕布与中国有着半个多世纪的渊源,往返中国二十余次,但他始终以一个旁观者和陌生人的身份为巨变中的中国留下了众多珍贵的视觉档案。

·马克·吕布擅长通过细微的生活细节反映出生活的意蕴,书中的每一张照片,都践行了他的摄影美学——日常生活、见微知著、直觉而富于诗意。

·“照片不能改变世界,但是可以让世界知道发生了什么”,在玛格南的信条支持下,马克花了五十多年行走、拍摄,记录这个世界和各种人生的真实面貌,不惜不悲,张弛有力。

【内容简介】

本书全面梳理了马克·吕布的经典作品,精选其中165张。这些照片地域跨越大半个地球,时间贯穿马克50多年的摄影生涯,充分代表了马克的摄影美学——日常生活、见微知著、直觉而富 于诗意。很多经典的瞬间已经成为了20世纪的时代缩影:舞者般的巴黎埃菲尔铁塔油漆工;手捧鲜花对抗刺刀的女孩;以及被窗口分隔的北京琉璃厂街道等等。此外还收录了很多难得一见的珍贵影像。

全书编排也十分巧妙,打破时间地点的束缚,正文不着一字,完全以视觉为线索承起,让读者去感受大师最本真的影像力量。

Out of Focus 豆瓣

作者:

Peter Olpe

Verlag Niggli

2012

- 1