脉望书录

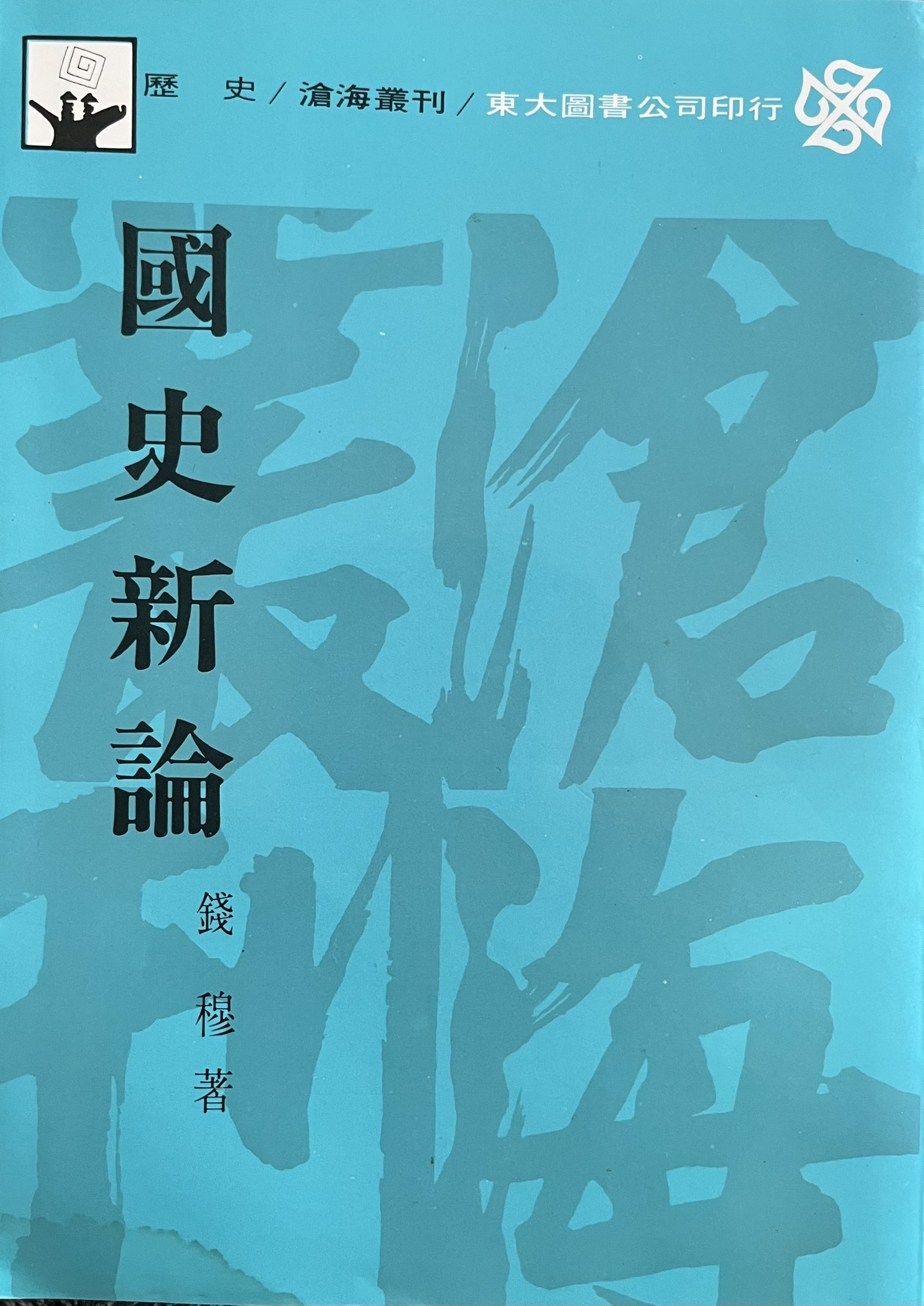

国史新论 [图书]

作者:

钱穆

东大图书公司

1988

- 7

《国史新论(新版)》作者“旨求通俗,义取综合”,从中国的社会文化演变、传统的政治教育制度等多个侧面,融古今、贯诸端,对中国几千年历史之特质、症结、演变及对当今社会现实的巨大影响,作了高屋建瓴、深入浅出的精彩剖析,内中各篇,“有以分别眼光治史所得,有以变化眼光治史所得。每一论题,必分古今先后时代之不同,而提示其演变。而各篇著作有其共通之本源,则本之于当前社会之思潮”。

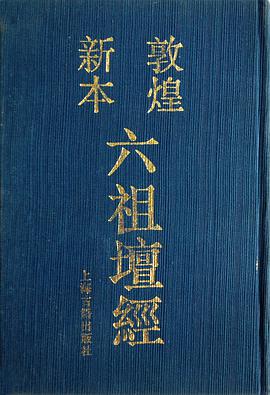

敦煌新本六祖壇經 [图书] 豆瓣

作者:

[唐] 慧能

/

楊曾文

1993

- 10

说起禅宗,人们自然会将它与初唐时的慧能(又作“惠能”)联系起来。慧能为禅宗的实际奠定者。作为慧能说法与行事记录的《六祖坛经》(以下略称《坛经》)成了千百年来广为流传的最重要的禅宗经典,备受世人的注目。由我国著名佛教学者杨曾文先生校写、上海古籍出版社1993年10月出版的《敦煌新本{六祖坛经)》,为进一步开展《坛经》的研究提供了最新的资料。这是一部历经四年、多次修改补充,最后校定成稿的力作。综观全书,它有以下几个显著的特点:

一、版本最新

《坛经》的版本很多,约有二三十种。但在本世纪以前,流行较广的是成于元至元二十八年(1291)的宗宝本。1928年,日本《大正藏》第48卷首次刊出了由日本佛教学者矢吹庆辉校写的敦煌佚书《坛经》,从而打破了宗宝本一本独盛的局面。以后,日本学者又发现了成于北宋乾德五年(967)的惠昕本。这样,敦煌本和惠昕本成了研究的热点,出现了一些校勘、解说、研究的专著和文章。人们普遍认为,在所有现存的《坛经》各种本子中,敦煌本是最古的了,因而对它特别看重。然而,敦煌本《坛经》错落衍误,给研究者留下了诸多的疑难。人们期待着有新的《坛经》古本发现,能对敦煌本加以订正。《敦煌新本{六祖坛经)》所刊“敦煌新本”便是这样一个本子。

敦煌新本《坛经》是1935年4月由敦煌名士任子宜先生在敦煌千佛山的上寺发现的。1943年,历史学家向达先生到敦煌访问古代写经时,曾在任子宜处看到了这个写本,并复抄了一本。然而后来,复抄本以及任子宜收藏的原本都下落不明。一直到了1986年,才有学者在敦煌县博物馆发现了任子宜的收藏本,编号为“敦博077'’,缘此而将它称之为敦博本《坛经》,以区别以早先刊行的敦煌本《坛经》。

据杨曾文先生考证,敦博本和敦煌本乃是唐代在敦煌地区流行的同一种《坛经》古本(姑且称之为“敦煌原本”)的两个异抄本。两本的思想内容乃至书写格式、装帧形式大致上是相同的。但是,对比之下,敦博本又具有字体清晰工整,抄漏的字句较少,错别字也相对少些特点。敦煌本有三处漏抄,致使前后文句不连贯,难以读通。而在敦博本中则有完全句。至于敦煌本中因错别字太多而造成义理歧解,通过对勘敦博本可以得到纠正的地方则更多。当然敦博本也有错字错句以及漏写之处,需要借助敦煌本得以纠正。《敦煌新本(六祖坛经)》正是参照敦煌本和成书时间比较接近于敦煌本的惠昕本校定的。可以说敦煌珍藏,海内一宝。

二、资料丰富

《敦煌新本(六祖坛经)》除刊载经校勘的敦煌新本《六祖坛经》的全文以外,还有“附编”。附编(一)收有唐、宋、元历代以及日本有关慧能的《坛经》碑传材料。其中,日本大乘寺本《坛经》、唐佚名《曹溪大师传》、宋惠昕《{六祖坛经)序》、宋周希古《{六祖坛经)后叙》、唐杜朏《传法宝记》(校刊本)都是国内鲜见的、作者从日本出版的图书中转录的重要史料。

附 编

(二)为作者撰写的题为《(坛经)敦博本的学术价值和关于{坛经)诸本演变、禅法思想的探讨》的长篇论文。作者在文中系统地介绍了近60年来,日本和我国学者对《六祖坛经》进行研究的总体情况。其中有日本的矢吹庆辉、铃木大拙、宇井伯寿、松本文三郎、大久保道舟、石井修道、柳田圣山,我国的胡适、印顺、郭朋等一批学者的研究成果,以及他们作出研究结论所依据的史料。

上述研究情况的介绍,无疑将有助于我国学术界对慧能和《坛经》的研究的深入展开。

三、研究精深

《敦煌新本{六祖坛经)》不仅对敦博本作了校勘整理,而且在其书附编刊载的《探讨》一文中,对慧能的生平事略、《坛经》的形成与演变、《坛经》的作者、版本和思想等作了较为全面、系统的论述。其研究的深度和力度远非一些急就章所能相比。

(一)关于慧能的生平事略。如慧能从五祖弘忍受法传衣后,南逃避害,其归年代各书记载不一,说法甚多。作者经过比较分析,认为从慧能受法及以后出家、传法、去世等经历的时间来看,隐遁“三年比较妥当”。如兴圣寺本以及后来诸本《坛经》都有:慧能于唐高宗上元三年(676)来到广州法胜寺,听印宗法讲《涅架经》,风吹幡动,一僧说是“幡动”,一僧说是“风动”,慧能听了以后发表自己的见解,认为既不是“幡动”,也不是“风动”,而是“人(一作‘仁者’)心自动”的记载,这便是有名的风幡之争。但敦博本、敦煌本及大乘寺本没有这方面的记载。作者对此作了分析后,认为“轻易否定其真实性是不足取的”。

(二)关于《坛经》的形成与演变。作者首先对《坛经》的结构作了分析,认为《坛经》实际上是由三大部分组成的:(1)慧能对僧俗徒众的公开说法、传禅、授戒等;(2)慧能生平简历部分;(3)慧能与弟子之间关于佛法的问答(教示机缘),慧能临终付嘱以及有关《坛经》编传的部分。其中,第一部分是《坛经》的中心内容,是全书的主体,第二、三部分是它的附属部分。

《坛经》各本皆有增补,比例虽不完全一样,但第一部分比较稳定,增加最多的是第二、三部分。从形成的年代来考察,第一部分形成最早,第二部分大体与第一部分同时,第三部分形成较晚,而且变动性最大。

(三)关于《坛经》的作者。对于这个问题,中日佛教学者有种种不同的看法。作者的观点是:“祖本《坛经》是慧能弟子法海平日记录整理而成,时间在慧能死(713)后不久”。“法海最早集录的是慧能在大梵寺的说法:授无相戒和说摩诃般若。在集成《坛经》时,又在开头插入慧能的自传,因为慧能的求法与得法的经历可作为修行的范例,故也可以作为说法内容的一部分。”书中援引众多的证据,对胡适关于《坛经》为神会作的说法给予了详尽辨驳。

(四)关于《坛经》的版本。《敦煌新本{六祖坛经)2列有《坛经》演变示意图,对各种版本之间的关系作了清晰的表示。从图表和解说文字中可以了解到,《坛经》的祖本是由法海集记而成的。由《坛经》祖本派生出来的本子是敦煌原本和慧昕原本。惠昕原本的别抄,形成日本大乘寺本、天宁寺本、真福寺本、兴圣寺本。惠昕原本的改编,形成契嵩本,契嵩本又派生出曹溪原本、德异本、宗宝本,如此等等。

(五)关于《坛经》的思想。作者是从四个方面加以概括和论述的:(1)强调众生皆有成佛的可能性,皆可自修自悟——所谓“无相戒”;(2)主张顿教法门,说“一悟即至佛地”;(3)寄坐禅于自然无为和日常生活之中——所谓“无念为宗”;(4)关于不二法门与慧能禅法。

作者认为,“慧能对禅法的看法,不仅与传统禅法不同,与早期禅宗禅法、北宗禅法也有很大不同。这些不同之处,可以说是他的革新”。正是由于慧能倡导的禅法具有世俗化、简易化的特点,从而极大地推动了南宗在全国的发展,使得慧能的南宗能绵延千百年而法脉不绝。在中国佛教史上,民间最为流行的佛教宗派是简易化的禅宗和净土宗。

总之,《敦煌新本{六祖坛经)》的出版,是我国佛教学者在《坛经》研究领域中取得的重大进展的反映,它廓清了以往由于没有敦博本可作对勘,在校读和使用敦煌本《坛经》时,对某些难解之处所作的种种误猜,为研究的深入提供了新的资料和新的成果。

(原载《世界宗教研究》1994年第3期)

一、版本最新

《坛经》的版本很多,约有二三十种。但在本世纪以前,流行较广的是成于元至元二十八年(1291)的宗宝本。1928年,日本《大正藏》第48卷首次刊出了由日本佛教学者矢吹庆辉校写的敦煌佚书《坛经》,从而打破了宗宝本一本独盛的局面。以后,日本学者又发现了成于北宋乾德五年(967)的惠昕本。这样,敦煌本和惠昕本成了研究的热点,出现了一些校勘、解说、研究的专著和文章。人们普遍认为,在所有现存的《坛经》各种本子中,敦煌本是最古的了,因而对它特别看重。然而,敦煌本《坛经》错落衍误,给研究者留下了诸多的疑难。人们期待着有新的《坛经》古本发现,能对敦煌本加以订正。《敦煌新本{六祖坛经)》所刊“敦煌新本”便是这样一个本子。

敦煌新本《坛经》是1935年4月由敦煌名士任子宜先生在敦煌千佛山的上寺发现的。1943年,历史学家向达先生到敦煌访问古代写经时,曾在任子宜处看到了这个写本,并复抄了一本。然而后来,复抄本以及任子宜收藏的原本都下落不明。一直到了1986年,才有学者在敦煌县博物馆发现了任子宜的收藏本,编号为“敦博077'’,缘此而将它称之为敦博本《坛经》,以区别以早先刊行的敦煌本《坛经》。

据杨曾文先生考证,敦博本和敦煌本乃是唐代在敦煌地区流行的同一种《坛经》古本(姑且称之为“敦煌原本”)的两个异抄本。两本的思想内容乃至书写格式、装帧形式大致上是相同的。但是,对比之下,敦博本又具有字体清晰工整,抄漏的字句较少,错别字也相对少些特点。敦煌本有三处漏抄,致使前后文句不连贯,难以读通。而在敦博本中则有完全句。至于敦煌本中因错别字太多而造成义理歧解,通过对勘敦博本可以得到纠正的地方则更多。当然敦博本也有错字错句以及漏写之处,需要借助敦煌本得以纠正。《敦煌新本(六祖坛经)》正是参照敦煌本和成书时间比较接近于敦煌本的惠昕本校定的。可以说敦煌珍藏,海内一宝。

二、资料丰富

《敦煌新本(六祖坛经)》除刊载经校勘的敦煌新本《六祖坛经》的全文以外,还有“附编”。附编(一)收有唐、宋、元历代以及日本有关慧能的《坛经》碑传材料。其中,日本大乘寺本《坛经》、唐佚名《曹溪大师传》、宋惠昕《{六祖坛经)序》、宋周希古《{六祖坛经)后叙》、唐杜朏《传法宝记》(校刊本)都是国内鲜见的、作者从日本出版的图书中转录的重要史料。

附 编

(二)为作者撰写的题为《(坛经)敦博本的学术价值和关于{坛经)诸本演变、禅法思想的探讨》的长篇论文。作者在文中系统地介绍了近60年来,日本和我国学者对《六祖坛经》进行研究的总体情况。其中有日本的矢吹庆辉、铃木大拙、宇井伯寿、松本文三郎、大久保道舟、石井修道、柳田圣山,我国的胡适、印顺、郭朋等一批学者的研究成果,以及他们作出研究结论所依据的史料。

上述研究情况的介绍,无疑将有助于我国学术界对慧能和《坛经》的研究的深入展开。

三、研究精深

《敦煌新本{六祖坛经)》不仅对敦博本作了校勘整理,而且在其书附编刊载的《探讨》一文中,对慧能的生平事略、《坛经》的形成与演变、《坛经》的作者、版本和思想等作了较为全面、系统的论述。其研究的深度和力度远非一些急就章所能相比。

(一)关于慧能的生平事略。如慧能从五祖弘忍受法传衣后,南逃避害,其归年代各书记载不一,说法甚多。作者经过比较分析,认为从慧能受法及以后出家、传法、去世等经历的时间来看,隐遁“三年比较妥当”。如兴圣寺本以及后来诸本《坛经》都有:慧能于唐高宗上元三年(676)来到广州法胜寺,听印宗法讲《涅架经》,风吹幡动,一僧说是“幡动”,一僧说是“风动”,慧能听了以后发表自己的见解,认为既不是“幡动”,也不是“风动”,而是“人(一作‘仁者’)心自动”的记载,这便是有名的风幡之争。但敦博本、敦煌本及大乘寺本没有这方面的记载。作者对此作了分析后,认为“轻易否定其真实性是不足取的”。

(二)关于《坛经》的形成与演变。作者首先对《坛经》的结构作了分析,认为《坛经》实际上是由三大部分组成的:(1)慧能对僧俗徒众的公开说法、传禅、授戒等;(2)慧能生平简历部分;(3)慧能与弟子之间关于佛法的问答(教示机缘),慧能临终付嘱以及有关《坛经》编传的部分。其中,第一部分是《坛经》的中心内容,是全书的主体,第二、三部分是它的附属部分。

《坛经》各本皆有增补,比例虽不完全一样,但第一部分比较稳定,增加最多的是第二、三部分。从形成的年代来考察,第一部分形成最早,第二部分大体与第一部分同时,第三部分形成较晚,而且变动性最大。

(三)关于《坛经》的作者。对于这个问题,中日佛教学者有种种不同的看法。作者的观点是:“祖本《坛经》是慧能弟子法海平日记录整理而成,时间在慧能死(713)后不久”。“法海最早集录的是慧能在大梵寺的说法:授无相戒和说摩诃般若。在集成《坛经》时,又在开头插入慧能的自传,因为慧能的求法与得法的经历可作为修行的范例,故也可以作为说法内容的一部分。”书中援引众多的证据,对胡适关于《坛经》为神会作的说法给予了详尽辨驳。

(四)关于《坛经》的版本。《敦煌新本{六祖坛经)2列有《坛经》演变示意图,对各种版本之间的关系作了清晰的表示。从图表和解说文字中可以了解到,《坛经》的祖本是由法海集记而成的。由《坛经》祖本派生出来的本子是敦煌原本和慧昕原本。惠昕原本的别抄,形成日本大乘寺本、天宁寺本、真福寺本、兴圣寺本。惠昕原本的改编,形成契嵩本,契嵩本又派生出曹溪原本、德异本、宗宝本,如此等等。

(五)关于《坛经》的思想。作者是从四个方面加以概括和论述的:(1)强调众生皆有成佛的可能性,皆可自修自悟——所谓“无相戒”;(2)主张顿教法门,说“一悟即至佛地”;(3)寄坐禅于自然无为和日常生活之中——所谓“无念为宗”;(4)关于不二法门与慧能禅法。

作者认为,“慧能对禅法的看法,不仅与传统禅法不同,与早期禅宗禅法、北宗禅法也有很大不同。这些不同之处,可以说是他的革新”。正是由于慧能倡导的禅法具有世俗化、简易化的特点,从而极大地推动了南宗在全国的发展,使得慧能的南宗能绵延千百年而法脉不绝。在中国佛教史上,民间最为流行的佛教宗派是简易化的禅宗和净土宗。

总之,《敦煌新本{六祖坛经)》的出版,是我国佛教学者在《坛经》研究领域中取得的重大进展的反映,它廓清了以往由于没有敦博本可作对勘,在校读和使用敦煌本《坛经》时,对某些难解之处所作的种种误猜,为研究的深入提供了新的资料和新的成果。

(原载《世界宗教研究》1994年第3期)

禅诗百首 [图书]

作者:

姜剑云

中华书局

2008

- 10

本书是“禅的智慧”丛书的一种,也是一本面向大众的禅学通俗读物,更是一本让现代人获得心灵安顿的一本精神读物。作者从古代诗歌中精选出一百首禅诗,进行了三种分类,对每首禅诗的作者、故事、哲理、诗味进行了简洁优美的介绍及鉴赏,融合了禅学与文学的境界,带领读者走进人生关怀的禅境与诗境,使现代人在阅读诗歌中品味禅机,获得心灵的洗礼。

作者撰述严谨,叙述简明,分析准确,简单易懂,是一本了解中国禅文学的理想读本。

作者撰述严谨,叙述简明,分析准确,简单易懂,是一本了解中国禅文学的理想读本。

龙旗飘扬的舰队 [图书] 豆瓣

8.0 (6 个评分)

作者:

姜鸣

生活·读书·新知三联书店

2002

- 12

中国海军史的研究力量主要集中在史学界、军事科研机构及院校和造船界三个方面。史学偏重历史过程,军界偏重战役和战术细节,造船界偏重于舰艇发展。近年来,三方面的研究者呈现出相互合作、协同配合、共同探索的新气象。这对于扩大海军史的研究广度和深度,无疑起到了推动作用。对于学术界的这些成果,这本书都注意予以吸收。

《龙旗飘扬的舰队:中国近代海军兴衰史》记录和剖析了中国近代海军创建发展及其衰亡的历史。1894年9月17日,日本海军与清朝北洋水师精锐在黄海大东沟海面上展开血战。100多年过去了,刘步蟾、邓世昌等人英勇战斗的事迹仍然令人热血沸腾。号称世界第六的北洋水师败在何处?作者以现代意识审视历史,着眼中外海军的比较研究,对海防与塞防、海军发展战略、晚清政府与清流政治等,都有自己的观察和分析。

《龙旗飘扬的舰队:中国近代海军兴衰史》记录和剖析了中国近代海军创建发展及其衰亡的历史。1894年9月17日,日本海军与清朝北洋水师精锐在黄海大东沟海面上展开血战。100多年过去了,刘步蟾、邓世昌等人英勇战斗的事迹仍然令人热血沸腾。号称世界第六的北洋水师败在何处?作者以现代意识审视历史,着眼中外海军的比较研究,对海防与塞防、海军发展战略、晚清政府与清流政治等,都有自己的观察和分析。

启功丛稿 [图书]

作者:

启功

中华书局

1981

- 9

山海经广注/新编诸子集成续编 [图书] Goodreads 豆瓣

作者:

[清]吴任臣 撰

/

栾保群 点校

Zhonghua Book Company

2020

- 6

正版认证卖家: Soweinc [ 正版保证]<br />加微信[soweinc]每天分享好书和来自全球的书友一起学习交流.并且微信好友价格低至5折 .<br />《新编诸子集成续编:山海经广注》<br /><br />作者:吴任臣 撰 栾保群 点<br />出版社:中华书局<br /><br />装订方式:平装<br />版次:第1版<br />开本:32<br />出版时间:2020-06-01<br />用纸:胶版纸<br />页数:<br />语种:繁体中文<br />丛书名:新编诸子集成续编<br />类目:国学/古籍|子部

藏书 [图书]

作者:

(明) 李贽

中华书局

1959

李鸿章传 [图书]

作者:

梁启超

海南出版社

1993

- 5

续藏书 [图书]

作者:

(明) 李贽

中华书局

1959

- 10

史评纲要 [图书]

作者:

(明) 李贽

中华书局

1974

- 10

《史纲评要》是明代评点史学比较有代表性的著作,属编年体史评。其内容分为“史纲”与“史评”两大部分。“史纲”以编年体的形式简略地记载了从“唐尧至元计共三千七百二十四年”的中国历史,按王朝帝系顺序排列,每一朝代列一“纪”,再按王朝先后和时间顺序记载重大历史事件。“评要”以“批”“评”的形式,通过眉批、夹批、断后评和对史文的圈、点、抹等,表达对历史人物、历史事件的看法,抒写作者的读史心得和感受。全书的评语文字生动活泼,通俗易懂,而且将不少俗语引入评论中,使史学的评论更口语化,也更容易为大众所接受。主要表现出四大特点:思想的自由性,情感的审美性,形式的散点化和评语的口语化。无论在史学思想上还是史学审美兴趣上,都表现出比较强烈的个性特征。

初学记 [图书]

作者:

(唐)徐坚

中华书局

1962

- 1

《初学记》,三十卷,是唐人撰修的一部类书。唐玄宗为方便他的儿子学诗作文时引用典故和检查事类,而命集贤院学士徐坚、张说等编辑此部类书。这是一部以知识为重点的类书,既有豊富知识,又便于临文检查。因其目的主要是为因应皇子们初学诗文的需要而编辑,所以取名《初学记》。全书共分23部,313个子目,每个子目内部又分「叙事」、「事对」、「诗文」三部分。内容豊富,包罗万象。而且此书与其它类书不同的是,其它类书只把材料按类摘抄,条与条之间,几乎没有联系,仅仅是资料的汇编。而此书则经过精心编撰。把类事连贯起来,成为一篇文章,其体例更近似现代的百科全书,其知识性非常高,故被视为评价较高的一部类书。

人迹于山 [图书] 豆瓣

作者:

雷子人

北京大学出版社

2010

- 4

在中国古代绘画史上,明代山水画开启了一种新的绘画风尚与审美趣味,以倪瓒、沈周、陈洪绶、文徵明为代表的吴门画派“以元人笔墨运宋人丘壑”,将中国古典造型艺术中的最高成就——山水画推向了艺术的巅峰,其空间布局意识、运笔技巧、意境构成方式都达到了一个全新的境界,而其画面中涵养着的清高与执著并存的精神气质更使得明代山水画不仅仅是普通的绘画作品,更是具有社会能见度的图像文本。 本书以一种符号学的角度切入明代山水画,通过对明代山水画中代表性的意象的现代解读,旨在为当代读者认识、理解明代山水画乃至整个山水画的历史提供一种新的路径,有很高的学术价值。

名画家论 [图书]

作者:

伍蠡甫

东方出版中心

1987

- 11

本书汇集作者于八十年代所写七篇中国画家论,其中有重要流

派开创者(董源、石涛),讲求创新而力未逮者(渐江),提倡复古而影

响深远者以及历代评价不一、看法分歧者(赵孟頫、董其昌),画名虽

高而无多大本领者(王翚、吴历)。从这些类型,可以窥见中国古代山

水画史的部分面貌。每篇联系一定的社会历史、政治情况、艺术风

尚、画家的个人际遇与审美理想等,试行探究他所走的道路、他的思

想感情和形象塑造以及艺术特征。对于每家的评价,皆以创新或因

袭为准则,衡量其艺术成就与历史地位。作者根据各家传世真迹,参

考历代有关评论,具体分析画家是否为了达意抒情而造形?在艺术

结构和艺术形式上有何个性特征?有否创造崭新的风格?每篇各有

重点:董源――“平淡天真”的新审美范畴及其对当时和后代的影

响;赵孟頫――“古意”的涵义以及有别于南宋马、夏的“冲和温润”;

董其昌――研究山水画史与风格,特别是对文人画理论的贡献;石

涛――意境与笔墨、感情与形式的密切契合以及《画语录》的理论深

度;王翚和吴历――对历来扬王抑吴的分析。

派开创者(董源、石涛),讲求创新而力未逮者(渐江),提倡复古而影

响深远者以及历代评价不一、看法分歧者(赵孟頫、董其昌),画名虽

高而无多大本领者(王翚、吴历)。从这些类型,可以窥见中国古代山

水画史的部分面貌。每篇联系一定的社会历史、政治情况、艺术风

尚、画家的个人际遇与审美理想等,试行探究他所走的道路、他的思

想感情和形象塑造以及艺术特征。对于每家的评价,皆以创新或因

袭为准则,衡量其艺术成就与历史地位。作者根据各家传世真迹,参

考历代有关评论,具体分析画家是否为了达意抒情而造形?在艺术

结构和艺术形式上有何个性特征?有否创造崭新的风格?每篇各有

重点:董源――“平淡天真”的新审美范畴及其对当时和后代的影

响;赵孟頫――“古意”的涵义以及有别于南宋马、夏的“冲和温润”;

董其昌――研究山水画史与风格,特别是对文人画理论的贡献;石

涛――意境与笔墨、感情与形式的密切契合以及《画语录》的理论深

度;王翚和吴历――对历来扬王抑吴的分析。