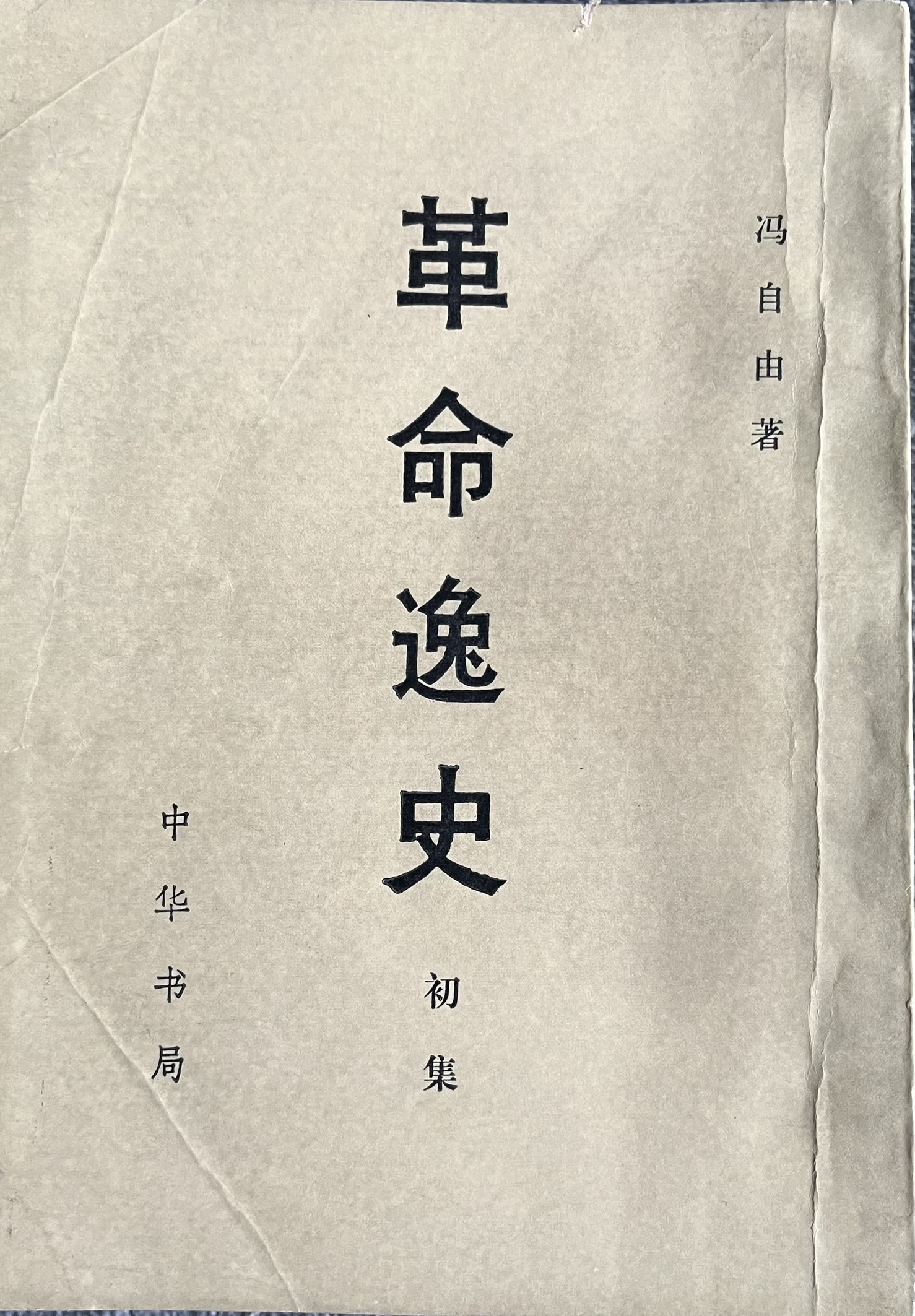

脉望书录

寻找失踪的民国杂志 [图书] 谷歌图书

作者:

韩晗

华中科技大学出版社

2012

- 4

"寻找失踪的民国杂志"将九种'失踪者'民国期刊进行了'群像式'梳理,较为系统,全面地梳理了期刊语境下的现代文学与社会经济,政治格局及文化思潮等社会意识形态之间的关系.其中涉及的"絜茜","现代文学评论","新语","夜莺","笔谈","烽火"与"武汉大学文哲季刊"等刊物研究均填补了学界相关研究的空白,受到了瑞典皇家文学院院士张隆溪,美国哈佛大学教授王德威,著名作家杨联芬与德国特里尔大学客座教授樊星等国际知名学者的好评,而且武汉大学中文系博士研究生导师樊星教授作为该书的审稿专家,为该书的修改多次提出了珍贵的意见与建议.在'民国怀旧热'的今天,国内尚无一位学者可以一次性拿出这么多成套的散佚期刊并将其研究,解读."寻找失踪的民国杂志"不但选摘了近百幅一手资料的原刊,历史文献图片,而且作者流畅雅驯的文笔,使得"寻找失踪的民国杂志"有了可与散文媲美的可读性,亦有了可与画报媲美的观赏性."寻找失踪的民国杂志"特点:1.学术价值:国内第一本关于民国期刊杂志'失踪者'的钩沉性著作.2.使用价值:研究中国近现代文化绕不开的必读著作.3.史料价值:首度揭秘的第一手资料,从海外带回的珍贵图片.4.权威肯定:瑞典皇家文学院院士张隆溪,美国哈佛大学教授王德威,著名作家杨联芬与德国特里尔大学客座教授樊星等学者重点推荐.

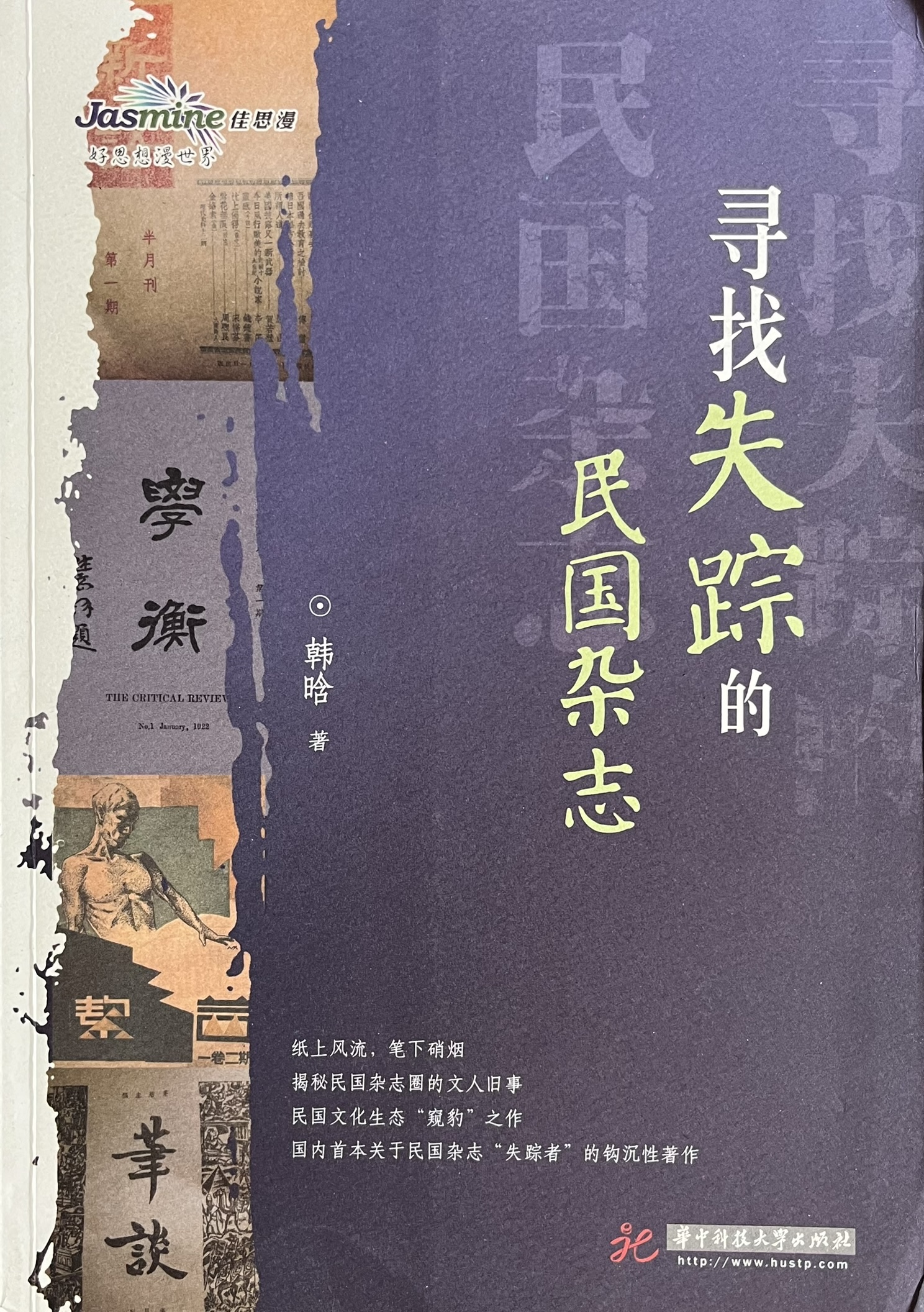

珍藏中国·画中人 [图书] 豆瓣

作者:

罗覃 (Thomas Lawton)

译者:

洪凯伦

/

陆梦娇

上海书画出版社

2017

- 8

·59幅高清名作,全方位展示七百年画史变迁

·全球顶级博物馆百年珍藏,跨世纪经典图录,首度中文呈现

·资深专家撰文,详述画作背后的故事

·手册尺寸,方便携带,随时畅游艺术殿堂

弗利尔美术馆是美国历史上第一个专业的亚洲艺术博物馆,拥有庞大而完备的亚洲艺术品收藏。在中国古画领域,佛利尔美术馆更是以其冠居全美的藏品数量,成为海外中国古画收藏和研究的中心。

1973年,佛利尔美术馆举办了《中国人物画》(Chinese Figure Painting)特展,以迎接建馆五十周年。这是在西方美术馆举行的第一个中国人物画大展。随展览出版的图录,精选了佛利尔馆藏的59件中国古代人物画珍品,并配以时任佛利尔美术馆助理馆长、中国艺术史专家罗覃(Thomas Lawton)撰写的导言及说明。这一文献开创性地勾勒了中国人物画历史的全貌,成为英文世界中国艺术史研究的经典著作。

上海书画出版社“珍藏中国”书系的愿景,就是希望散落在世界各地博物馆的中国艺术精品能够被更多的国人看到、认识和喜欢。作为“珍藏中国”的首部曲,《画中人:佛利尔的59幅中国人物画》选择了全球最重要、最具代表性的佛利尔人物画收藏,以中文完整呈现了1973年《中国人物画》这一经典图录的全部图文内容。英文版中部分黑白图版,在本书中也将全部以彩色呈现。

·全球顶级博物馆百年珍藏,跨世纪经典图录,首度中文呈现

·资深专家撰文,详述画作背后的故事

·手册尺寸,方便携带,随时畅游艺术殿堂

弗利尔美术馆是美国历史上第一个专业的亚洲艺术博物馆,拥有庞大而完备的亚洲艺术品收藏。在中国古画领域,佛利尔美术馆更是以其冠居全美的藏品数量,成为海外中国古画收藏和研究的中心。

1973年,佛利尔美术馆举办了《中国人物画》(Chinese Figure Painting)特展,以迎接建馆五十周年。这是在西方美术馆举行的第一个中国人物画大展。随展览出版的图录,精选了佛利尔馆藏的59件中国古代人物画珍品,并配以时任佛利尔美术馆助理馆长、中国艺术史专家罗覃(Thomas Lawton)撰写的导言及说明。这一文献开创性地勾勒了中国人物画历史的全貌,成为英文世界中国艺术史研究的经典著作。

上海书画出版社“珍藏中国”书系的愿景,就是希望散落在世界各地博物馆的中国艺术精品能够被更多的国人看到、认识和喜欢。作为“珍藏中国”的首部曲,《画中人:佛利尔的59幅中国人物画》选择了全球最重要、最具代表性的佛利尔人物画收藏,以中文完整呈现了1973年《中国人物画》这一经典图录的全部图文内容。英文版中部分黑白图版,在本书中也将全部以彩色呈现。

阿特拉斯耸耸肩(上下) [图书] 豆瓣

Atlas Shrugged

7.9 (34 个评分)

作者:

安·兰德

译者:

杨格

重庆出版社

2007

- 10

1957年,《阿特拉斯耸耸肩》首次由兰登书屋出版。据说,这部小说当时已被12家出版社退稿,出版以后,恶评如潮但畅销无比,对美国大众的影响仅次于《圣经》,作者也因该书几乎激怒了整个成人世界:父亲、母亲、左派知识分子、自由主义者和保守主义者。他们贬低她:“只有十几岁的青少年醉心于她的学说。”咒骂她:“她患上癌症完全是她在哲学上和精神上犯错的结果。”在政治上,兰德是一个失败者,自由主义者不喜欢她摆出的自我为中心的姿态;保守派不喜欢她的无神论;双方同时都反对她的个人主义。

然而,与青年马克思一样,兰德也是“不怕闪电、不怕霹雳、不怕天空中的惊雷”——或许,安·兰德是美国文学史上最具争议的作家之一,她提倡自私的美德,公开为资本家辩护,而且毫不掩饰她对庞大政府的憎恶。《阿特拉斯耸耸肩》在美国的销售已达千万,被称为“自私圣经”——在书中,与《资本论》对资本的批判一样,她对空想社会主义进行了批驳:在20世纪发动机公司,实行了各尽所能、按需分配的制度,开始人们都欢欣鼓舞,觉得这样就可以人尽其才物尽其用,结果能干的人工作越来越多,懒惰的人的需求越来越多,工厂很快就倒闭了。看来,在对人性的缺点没有充分的了解时,在财富还没有达到无限充裕的时候,空想社会主义的乌托邦显然会给社会带来灾难。

在《阿特拉斯耸耸肩》中,兰德试图解决这个矛盾,在她看来,财富是人类思想力的结晶,妨碍竞争、扼杀创意、执意维护既得垄断利益的资本家是可耻的;而通过自己的创造性劳动赚取的金钱则值得尊重。

作为一部乌托邦小说,《阿特拉斯耸耸肩》描绘了一个由自私而精明的商人、科学家、艺术家等社会精英组成的世外桃源,有着田园诗般的诗意和现实社会中的欲望的满足。在这里,维系着一切的不是道德而是金钱,金钱被视作为崇拜的偶像,是自由交换和公平正义的象征,每个人都是独立的创造者和思考者。小说结尾,由于强者罢工、抛弃了弱者,世界陷入了无边的黑暗,而乌托邦里则是一片和谐幸福。同时,兰德借书中主人公约翰·高尔特之口来说明了她的客观主义哲学:

财富观——财富是人类生活的一种工具,是人类思想力的结晶。当你判断某人德性的时候,请听他对金钱的理解:诅咒金钱的人通过不正当的手段获取金钱,尊敬金钱的人则依自己的本事赚取金钱。金钱是社会美德的气压计,远离告诉你钱是万恶之源的人。

历史观——文明就是一个逐步将个人解放出来的过程。人天生便会思考,让那些叫嚣说人的思想自由在创建工业文明后便毫无用处的吃人者从大学的经济系主任的位置上退下来,让他们拿起弓箭,穿起兽皮。每个独裁者都是神秘论者,每个神秘论者都是潜在的独裁者。

道德观——你生命中的道德的唯一目的是去获得幸福,让自己得到快乐便是他的最高道德目标。“牺牲”就是为了你并不在乎的东西而放弃你所看重的。人的生命是道德的标准,在生命里,快乐是成功的状态,痛苦则通向死亡。正如你不能对大自然进行伪装一样,你同样也不能对人的品格进行假造。武力与头脑是截然对立的;枪声一响,道德无存。

价值观——人类是真正的英雄:以自己的幸福作为生活的道德准则,以实质性的成就作为最高贵的行动,以理性为自己唯一的主宰。人不应该为他人而活,也不应该要求他人为自己而活。思考是人的唯一最根本的美德,其它的一切皆因它而生。自豪就是承认你是自己的最高价值,这和一个人所有的价值一样,需要去赢得。

哲学观——A就是A,一个东西就是它本身。存在是特性,意识是鉴明。存在是存在着的。每个问题都有两面,一面是正确,一面是错误,夹在对与错中间的则是邪恶。

2006年,好莱坞明星安吉妮亚·朱莉爆出希望出演即将拍摄的影片《阿特拉斯耸耸肩》(atlas shrugged),并自称是安·兰德(Ayn Rand,1905-1982)的粉丝,还希望男友布莱恩·匹特出演男主角,顿时吸引了不少眼球,也使得这部在半个世纪前出版的小说又一次回到了公众的视线之中,2007年,这条消息已经得到证实,影片《阿特拉斯耸耸肩》最后确定的男、女主角为布莱恩·匹特、安吉妮亚·朱莉。

对于所有发现了《源泉》,并且就进一步扩展它的思想向我提出许多问题的读者们,我想说,我是在这部小说中对这些问题做出回答,《源泉》只是《耸肩的阿特拉斯神》的序曲而已。

—— 安· 兰德

然而,与青年马克思一样,兰德也是“不怕闪电、不怕霹雳、不怕天空中的惊雷”——或许,安·兰德是美国文学史上最具争议的作家之一,她提倡自私的美德,公开为资本家辩护,而且毫不掩饰她对庞大政府的憎恶。《阿特拉斯耸耸肩》在美国的销售已达千万,被称为“自私圣经”——在书中,与《资本论》对资本的批判一样,她对空想社会主义进行了批驳:在20世纪发动机公司,实行了各尽所能、按需分配的制度,开始人们都欢欣鼓舞,觉得这样就可以人尽其才物尽其用,结果能干的人工作越来越多,懒惰的人的需求越来越多,工厂很快就倒闭了。看来,在对人性的缺点没有充分的了解时,在财富还没有达到无限充裕的时候,空想社会主义的乌托邦显然会给社会带来灾难。

在《阿特拉斯耸耸肩》中,兰德试图解决这个矛盾,在她看来,财富是人类思想力的结晶,妨碍竞争、扼杀创意、执意维护既得垄断利益的资本家是可耻的;而通过自己的创造性劳动赚取的金钱则值得尊重。

作为一部乌托邦小说,《阿特拉斯耸耸肩》描绘了一个由自私而精明的商人、科学家、艺术家等社会精英组成的世外桃源,有着田园诗般的诗意和现实社会中的欲望的满足。在这里,维系着一切的不是道德而是金钱,金钱被视作为崇拜的偶像,是自由交换和公平正义的象征,每个人都是独立的创造者和思考者。小说结尾,由于强者罢工、抛弃了弱者,世界陷入了无边的黑暗,而乌托邦里则是一片和谐幸福。同时,兰德借书中主人公约翰·高尔特之口来说明了她的客观主义哲学:

财富观——财富是人类生活的一种工具,是人类思想力的结晶。当你判断某人德性的时候,请听他对金钱的理解:诅咒金钱的人通过不正当的手段获取金钱,尊敬金钱的人则依自己的本事赚取金钱。金钱是社会美德的气压计,远离告诉你钱是万恶之源的人。

历史观——文明就是一个逐步将个人解放出来的过程。人天生便会思考,让那些叫嚣说人的思想自由在创建工业文明后便毫无用处的吃人者从大学的经济系主任的位置上退下来,让他们拿起弓箭,穿起兽皮。每个独裁者都是神秘论者,每个神秘论者都是潜在的独裁者。

道德观——你生命中的道德的唯一目的是去获得幸福,让自己得到快乐便是他的最高道德目标。“牺牲”就是为了你并不在乎的东西而放弃你所看重的。人的生命是道德的标准,在生命里,快乐是成功的状态,痛苦则通向死亡。正如你不能对大自然进行伪装一样,你同样也不能对人的品格进行假造。武力与头脑是截然对立的;枪声一响,道德无存。

价值观——人类是真正的英雄:以自己的幸福作为生活的道德准则,以实质性的成就作为最高贵的行动,以理性为自己唯一的主宰。人不应该为他人而活,也不应该要求他人为自己而活。思考是人的唯一最根本的美德,其它的一切皆因它而生。自豪就是承认你是自己的最高价值,这和一个人所有的价值一样,需要去赢得。

哲学观——A就是A,一个东西就是它本身。存在是特性,意识是鉴明。存在是存在着的。每个问题都有两面,一面是正确,一面是错误,夹在对与错中间的则是邪恶。

2006年,好莱坞明星安吉妮亚·朱莉爆出希望出演即将拍摄的影片《阿特拉斯耸耸肩》(atlas shrugged),并自称是安·兰德(Ayn Rand,1905-1982)的粉丝,还希望男友布莱恩·匹特出演男主角,顿时吸引了不少眼球,也使得这部在半个世纪前出版的小说又一次回到了公众的视线之中,2007年,这条消息已经得到证实,影片《阿特拉斯耸耸肩》最后确定的男、女主角为布莱恩·匹特、安吉妮亚·朱莉。

对于所有发现了《源泉》,并且就进一步扩展它的思想向我提出许多问题的读者们,我想说,我是在这部小说中对这些问题做出回答,《源泉》只是《耸肩的阿特拉斯神》的序曲而已。

—— 安· 兰德

法国电影新浪潮小史 [图书] 豆瓣

作者:

唐棣

广西师范大学出版社

2025

- 3

本书是一部关于法国电影新浪潮的文化随笔,以通俗易懂的语言描写了1959年至1968年法国影响深远的电影新浪潮运动。二十世纪五六十年代,一群年轻的影评人拿起摄影机,向僵化的传统电影宣战,提倡“作者策略”,呼吁用电影记录真实的生命体验。由此,掀起了一场颠覆银幕的新浪潮运动。作者以蒙太奇般的笔触为读者剪辑出新浪潮光辉的历史影像,如特吕弗《四百击》对规则禁锢的突围,戈达尔《精疲力尽》中“跳切”的实验手法,瓦尔达《天涯沦落女》中对自由的决绝追求……这本“小史”不仅在讲“电影史”,更在讲一种关于自由、创新、永不妥协的新浪潮精神。

演绎百花年代 [图书] 豆瓣

作者:

王培雷

中国电影出版社

2025

- 4

本书将时间范围限定在香港电影美学转变开始的1978年及对于香港电影整体生态甚至香港本身来说意义重大的1997年,以电影表演为主要论述对象,试图通过对其渊源、主要形态、身体话语、跨媒介(或曰“跨界”)实践及与香港城市空间的关系等方面的剖析与解读,从纵向的历史脉络梳理衍伸到横向本体分析,由针对表演本体的探讨发展到其与具体的人文、社会语境的关系,来把握这一时期香港电影表演的大致风貌与美学内涵,同时以表演本体、视听语言、传播学、空间理论等多学科交叉方法审视表演文化与不同语境之间的关系,呈现一幅全面的表演文化图景,窥探香港电影表演在这一时期的得失。

岁月台湾(第三版) [图书] 豆瓣

作者:

秦风

广西师范大学出版社

2012

- 7

《岁月台湾》,看百年沉浮,1900年以来的筚路蓝缕和欢喜哀愁,了解百年台湾的最佳图文读本。

从日本殖民台湾之始,到2012年马英九连任成功,国民党继续主持台湾政局,两岸和平进一步发展。本书用编年体的方式,记录了过去100多年来宝岛的土地、人民、岁月,其中包括政治、经济、社会、教育、文化等等层面,如电影《赛德克?巴莱》所反映的莫那?鲁道领导的雾社抗日事件、台湾光复、二二八事件、火烧岛纪事、国民党迁台、金门炮战、雷震与《自由中国》、美丽岛事件、棒球旋风、邓丽君、罗大佑、汪辜会谈、民进党成立、开放大陆探亲、“保钓”风云、马英九与陈水扁的对决、“九二一”大地震、高科技产业崛起……

台湾的悲痛也是全体中国人的悲痛,台湾的希望也同样令全体中国人感到鼓舞。两岸同胞以同理心来了解彼此的梦想和渴望,以及至今为此付出的代价和取得的成果,彼此欣赏,彼此谅解,任何隔阂都可化解于无形。

台湾是中国大历史的一部分。台湾走过的路,很多大陆现在正在走。

从日本殖民台湾之始,到2012年马英九连任成功,国民党继续主持台湾政局,两岸和平进一步发展。本书用编年体的方式,记录了过去100多年来宝岛的土地、人民、岁月,其中包括政治、经济、社会、教育、文化等等层面,如电影《赛德克?巴莱》所反映的莫那?鲁道领导的雾社抗日事件、台湾光复、二二八事件、火烧岛纪事、国民党迁台、金门炮战、雷震与《自由中国》、美丽岛事件、棒球旋风、邓丽君、罗大佑、汪辜会谈、民进党成立、开放大陆探亲、“保钓”风云、马英九与陈水扁的对决、“九二一”大地震、高科技产业崛起……

台湾的悲痛也是全体中国人的悲痛,台湾的希望也同样令全体中国人感到鼓舞。两岸同胞以同理心来了解彼此的梦想和渴望,以及至今为此付出的代价和取得的成果,彼此欣赏,彼此谅解,任何隔阂都可化解于无形。

台湾是中国大历史的一部分。台湾走过的路,很多大陆现在正在走。

生活的艺术家 [图书] 豆瓣

Bruce Lee:Artist of Life

7.7 (10 个评分)

作者:

李小龙

/

[美]约翰·里特(编辑整理)

译者:

刘军平

北京联合出版公司·后浪出版公司

2013

- 4

李小龙传世遗作震撼面世 梁文道《开卷八分钟》诚意推荐

他是战无不胜的功夫之王,

却深谙玄妙的东方哲学,用无为的道家思想诠释功夫的真谛。

他是叱咤风云的好莱坞巨星,

却厌倦浮华喧嚣的名利场,在宁静的自我思省中探求人生的真理。

翻开本书,你会遇见一个不一样的李小龙。

一直以来,李小龙都以一个功夫高手的形象闻名于世。但本书却告诉读者,李小龙绝不仅仅是一介武夫,他还是出色的哲学家、心理学家、作家、诗人、艺术家、演员、社会学家和灵魂的探求者。他有着明确的人生追求——就是在生活的每个层面都力求完美,成为一个生活的艺术家。

在本书中,李小龙畅 谈了他对功夫的独到看法和对人生的精妙洞见。这些鲜活的文字透过时空,将一代功夫之王丰富细腻的内心世界再现于读者面前。翻开这本书,聆听李小龙生命的交响曲,揭秘他传奇人生的智慧源泉。

他是战无不胜的功夫之王,

却深谙玄妙的东方哲学,用无为的道家思想诠释功夫的真谛。

他是叱咤风云的好莱坞巨星,

却厌倦浮华喧嚣的名利场,在宁静的自我思省中探求人生的真理。

翻开本书,你会遇见一个不一样的李小龙。

一直以来,李小龙都以一个功夫高手的形象闻名于世。但本书却告诉读者,李小龙绝不仅仅是一介武夫,他还是出色的哲学家、心理学家、作家、诗人、艺术家、演员、社会学家和灵魂的探求者。他有着明确的人生追求——就是在生活的每个层面都力求完美,成为一个生活的艺术家。

在本书中,李小龙畅 谈了他对功夫的独到看法和对人生的精妙洞见。这些鲜活的文字透过时空,将一代功夫之王丰富细腻的内心世界再现于读者面前。翻开这本书,聆听李小龙生命的交响曲,揭秘他传奇人生的智慧源泉。

伟大的电影:终章 [图书] 豆瓣

The Great Movies IV

作者:

罗杰·伊伯特(Roger Ebert)

译者:

李尚

贵州人民出版社

2025

- 2

一代巨匠、首位获普利策奖的传奇影评人罗杰·伊伯特

巅峰代表作“伟大的电影”系列最终章

历经40余载职业生涯,于百年光影长河撷取的最后风景

在与病痛抗争的“好日子”“坏日子”里,甄选的“人生片单”和“告别之作”

从上万阅片量、逾一万篇文章中淬炼结集

从《秋刀鱼之味》《穆赫兰道》到《超人》,文艺经典、晦涩神作、商业大片皆一网打尽

选片标准开放包容、雅俗共赏,影迷必备的可靠观影指南

“回头电影院见。”是他留给全世界影迷的最后一句话

在他离开我们3年零5个月之后,本书出版问世

本·阿弗莱克、波德维尔深情推荐

诺兰、斯皮尔伯格、奥巴马,《福布斯》《时代周刊》纷纷盛赞伊伯特的毕生贡献

-------------------------------------------------------------------------------------------

🎬️编辑推荐

罗杰·伊伯特,这位传奇影评人有着如下夺目光环:“影评界首位普利策奖得主”“留名好莱坞星光大道”“全美最负盛名、最值得信赖的影评人”“电影界的罗马皇帝”……

他的评价在一定程度上可以左右一部影片的票房,他的“大拇指”手势堪称家喻户晓的“观影风向标”,可带动DVD销量翻倍。当尚未拍出《蝙蝠侠》《盗梦空间》的诺兰带着新片在电影节首映时,看到伊伯特出现在影院,他兴奋地与团队击掌相庆,获得这位大神的好评,可能就是他事业的转折点。

伊伯特在观众和创作者中都有如此高的影响力和信誉度,其坦率公正的准则功不可没——对佳片不吝赞美,从不避嫌,对烂片则毫不留情,不惧怕得罪任何人。透过他的文字,读者感受到的是一个真挚纯粹的人、一位幽默敢言的朋友。

《伟大的电影:终章》是罗杰·伊伯特40余载影评生涯的巅峰代表作,所收录的62篇文章全部来自伊伯特生命的最后阶段,彼时他正一边与病魔斗争,一边与时间赛跑,笔耕不辍。我们甚至能从文字中感受到一种紧迫感,仿佛他要把一生对电影的热爱和理解都倾注其中——他希望通过这些文字,让更多的人爱上电影,理解电影,也让每一部伟大的电影抵达观众。

★★★★

“在‘坏日子’里,

我会写一些疾病带来的脆弱和困扰,

在‘好日子’里,

我会写一部令人狂喜的电影是如何帮我摆脱痛楚的。”

“在所有的艺术形式中,电影,最能唤起我们的共情。

好的电影,让我们变成更好的人。”

——罗杰·伊伯特

★★★★

☆ 普利策奖影评人严选,从上万阅片量、逾一万篇文章中淬炼而出,书写百年影史的里程碑之作

“伟大的电影”系列并没有固定的选片标准,但有幸进入伊伯特严选片单的,每一部都是他的毕生甄选、真正想评论的电影。即便已看过数次,甚至逐镜研究过,在下笔前他仍要重看一遍——这些都是他渴望反反复复回看的影片。

☆ 开放包容的选片标准,雅俗共赏的评论典范,影迷最可靠的观影指南

这是一份清单,而非榜单,从《秋刀鱼之味》、《穆赫兰道》到《超人》,无论是被奉为“神话”的经典,被吐槽“晦涩难懂”的佳作,还是被责难过于商业的娱乐大片,伊伯特都抱持着同样的热情,用不动声色却极具感染力的文字,于迥异的形态中发现伟大。

☆ 是“种草达人”,更是“博物馆讲解员”,道出电影艺术的百年精华

伊伯特是我们鉴赏影片的良师,他的文字以深入浅出见长,同样也有着知识分子式的沉思。为了给观众提供好的建议,他会用两个问题反复拷问自己:(1)这电影值得我掏钱看吗?(2)这电影会增加或否定我关于人性的认识吗?

“他探讨的远不止一部电影是否伟大——他在抓取的是故事的本质,以及它在我们生活中扮演的深层角色。”

☆ 独到的眼光 + 精准的“吐槽” + 对生活的深刻洞察

伊伯特曾说,围绕一部伟大的电影进行写作对他来说就像是一次冥想。独到的眼光赋予他一种魔法,仿佛可以用一句话唤出一个场景,瞬间能让纷扰嘈杂的现实世界,暂时变得清楚真切。阅读伊伯特永远是情感和精神的愉悦,而没有知识的重压。

“罗杰·伊伯特证明,带着热情去观看电影,就可以开辟一条理解生活的路。”。

☆ 影迷必收书,收藏或赠送皆宜,设计典雅别致,随书附赠“毒舌影评趣味贴纸”

内外双封,以“影迷档案”概念展开设计:照片中,伊伯特独坐在电脑前,四周环绕着心爱的电影海报,沉浸在独属于影迷的幸福中。封面采用专色印刷,局部磨砂触感+起凸工艺;内封选用经典黄牛皮纸,舒适趁手。

🎬️名人推荐

在我看来,罗杰象征着一种极佳的介入批评的方式,人人皆可参照。罗杰的热情和友好为他的影评打上了个人印记,让他得以对抗沦为简单打分机制的粗暴评论。

——克里斯托弗·诺兰

罗杰的去世是一个时代的结束。

——史蒂文·斯皮尔伯格

对于一代美国人,尤其是对于芝加哥人来说,罗杰就是电影。

——美国前任总统巴拉克·奥巴马

当今美国报纸上能读到的最好的影评出自罗杰·伊伯特之手。

——传奇影评人宝琳·凯尔

这些文章是我们这个时代最具洞察力的影评文字。

——电影史学家大卫·波德维尔

这本书由一个正在与令人虚弱的事物作斗争的人所写,他是如此亲切、温暖和热爱生活。

——本·阿弗莱克

他的影评已经超越了电影——他写的是生活本身。在这最后一部《伟大的电影》中,你会发现罗杰的生命力,这是对生活的礼赞。

——查兹·伊伯特(Roger Ebert影评网主理人,伊伯特影展联合创始人)

罗杰是我们鉴赏影片的良师。罗杰的个人风格让他有别于当代几乎所有影评人,即使是其中相当优秀和杰出的那一批人。

——马特·佐勒·塞茨

(Roger Ebert影评网主编,《布达佩斯大饭店:韦斯·安德森作品典藏》作者)

罗杰•伊伯特的逝世对电影文化和电影评论是不可估量的损失,对我自己来说也是。他对我的每一句评论都是珍贵的。在我事业最低潮的时候,他给过我鼓励和支持。

——马丁·斯科塞斯

我一直爱罗杰,因为他不仅是一位捍卫电影的伟大战士,还是一名伤痕累累的战士。多年来他一直在痛苦中坚守着,前行着,战斗着,坚守在几乎所有人都已放弃的前哨阵地。

——维尔纳·赫尔佐格

在众多杰出的西方影评家中,罗杰·伊伯特赢得了独一无二的江湖地位——他既拥有深厚的学术功底,又能够接普通观众的地气。他的影评能进殿堂,也能深入田间地头。

——周黎明

这本书是伟大的狂热影迷对伟大电影的精辟鉴赏,出自最敏锐、最人性、最有眼光的评论家。我读这本书时充满了喜悦,备受启发,忍不住想再看许多影片,因为我曾错失了罗杰的所见。

——保罗·索鲁

🎬️媒体推荐

罗杰·伊伯特是美国最具影响力的权威人士。

——《福布斯》杂志

在将电影创作者和消费者联系起来这点上,没人做的比伊伯特多。作为“电影传道者”,他拥有无穷的能量,且用在了好的方面。

——《时代周刊》

伊伯特是检验电影的典范,我们都知道为什么他是唯一一位获普利策奖的影评人。

——《纽约邮报》

罗杰·伊伯特作为一名平易近人的大众学者,其无可挑剔的资历,让他的推荐被那些主流影迷铭记于心,他们热切地关注着他的报纸写作和电视评论。

——《书单》杂志

🎬️内容简介

没有一位影评人拥有像罗杰·伊伯特这样的影响力。他以直言不讳、雄辩有力的文风为《芝加哥太阳报》撰稿,凭借高质量的影评建立口碑;不惧在电视节目中与搭档唇枪舌战,用旗帜鲜明的“拇指向上”“拇指向下”激发大众讨论。伊伯特存在的意义又远不止于此,他对电影的激情、对广阔世界的好奇心和对生活的洞见,曾无数次令影迷燃起观影热情。透过他的文字,读者感受到的是一个真挚纯粹的人、一位幽默敢言的朋友。

“伟大的电影”系列是罗杰·伊伯特40余载影评生涯的巅峰代表作,从上万部阅片量、逾一万篇文章中淬炼而出,书写百年影史的里程碑之作。“伟大的电影”是一份清单,而非榜单,体现了开放包容的选片标准、雅俗共赏的评论典范,以及深入独到的美学见解。本书收录的62篇文章全部来自伊伯特生命的最后阶段,彼时他正一边与病魔斗争,一边与时间赛跑,笔耕不辍。从《秋刀鱼之味》、《穆赫兰道》到《超人》,无论是被奉为“神话”的经典,被吐槽“晦涩难懂”的佳作,还是被责难过于商业的娱乐大片,伊伯特都抱持着同样的热情,用不动声色却极具感染力的文字,于迥异的形态中发现伟大。

巅峰代表作“伟大的电影”系列最终章

历经40余载职业生涯,于百年光影长河撷取的最后风景

在与病痛抗争的“好日子”“坏日子”里,甄选的“人生片单”和“告别之作”

从上万阅片量、逾一万篇文章中淬炼结集

从《秋刀鱼之味》《穆赫兰道》到《超人》,文艺经典、晦涩神作、商业大片皆一网打尽

选片标准开放包容、雅俗共赏,影迷必备的可靠观影指南

“回头电影院见。”是他留给全世界影迷的最后一句话

在他离开我们3年零5个月之后,本书出版问世

本·阿弗莱克、波德维尔深情推荐

诺兰、斯皮尔伯格、奥巴马,《福布斯》《时代周刊》纷纷盛赞伊伯特的毕生贡献

-------------------------------------------------------------------------------------------

🎬️编辑推荐

罗杰·伊伯特,这位传奇影评人有着如下夺目光环:“影评界首位普利策奖得主”“留名好莱坞星光大道”“全美最负盛名、最值得信赖的影评人”“电影界的罗马皇帝”……

他的评价在一定程度上可以左右一部影片的票房,他的“大拇指”手势堪称家喻户晓的“观影风向标”,可带动DVD销量翻倍。当尚未拍出《蝙蝠侠》《盗梦空间》的诺兰带着新片在电影节首映时,看到伊伯特出现在影院,他兴奋地与团队击掌相庆,获得这位大神的好评,可能就是他事业的转折点。

伊伯特在观众和创作者中都有如此高的影响力和信誉度,其坦率公正的准则功不可没——对佳片不吝赞美,从不避嫌,对烂片则毫不留情,不惧怕得罪任何人。透过他的文字,读者感受到的是一个真挚纯粹的人、一位幽默敢言的朋友。

《伟大的电影:终章》是罗杰·伊伯特40余载影评生涯的巅峰代表作,所收录的62篇文章全部来自伊伯特生命的最后阶段,彼时他正一边与病魔斗争,一边与时间赛跑,笔耕不辍。我们甚至能从文字中感受到一种紧迫感,仿佛他要把一生对电影的热爱和理解都倾注其中——他希望通过这些文字,让更多的人爱上电影,理解电影,也让每一部伟大的电影抵达观众。

★★★★

“在‘坏日子’里,

我会写一些疾病带来的脆弱和困扰,

在‘好日子’里,

我会写一部令人狂喜的电影是如何帮我摆脱痛楚的。”

“在所有的艺术形式中,电影,最能唤起我们的共情。

好的电影,让我们变成更好的人。”

——罗杰·伊伯特

★★★★

☆ 普利策奖影评人严选,从上万阅片量、逾一万篇文章中淬炼而出,书写百年影史的里程碑之作

“伟大的电影”系列并没有固定的选片标准,但有幸进入伊伯特严选片单的,每一部都是他的毕生甄选、真正想评论的电影。即便已看过数次,甚至逐镜研究过,在下笔前他仍要重看一遍——这些都是他渴望反反复复回看的影片。

☆ 开放包容的选片标准,雅俗共赏的评论典范,影迷最可靠的观影指南

这是一份清单,而非榜单,从《秋刀鱼之味》、《穆赫兰道》到《超人》,无论是被奉为“神话”的经典,被吐槽“晦涩难懂”的佳作,还是被责难过于商业的娱乐大片,伊伯特都抱持着同样的热情,用不动声色却极具感染力的文字,于迥异的形态中发现伟大。

☆ 是“种草达人”,更是“博物馆讲解员”,道出电影艺术的百年精华

伊伯特是我们鉴赏影片的良师,他的文字以深入浅出见长,同样也有着知识分子式的沉思。为了给观众提供好的建议,他会用两个问题反复拷问自己:(1)这电影值得我掏钱看吗?(2)这电影会增加或否定我关于人性的认识吗?

“他探讨的远不止一部电影是否伟大——他在抓取的是故事的本质,以及它在我们生活中扮演的深层角色。”

☆ 独到的眼光 + 精准的“吐槽” + 对生活的深刻洞察

伊伯特曾说,围绕一部伟大的电影进行写作对他来说就像是一次冥想。独到的眼光赋予他一种魔法,仿佛可以用一句话唤出一个场景,瞬间能让纷扰嘈杂的现实世界,暂时变得清楚真切。阅读伊伯特永远是情感和精神的愉悦,而没有知识的重压。

“罗杰·伊伯特证明,带着热情去观看电影,就可以开辟一条理解生活的路。”。

☆ 影迷必收书,收藏或赠送皆宜,设计典雅别致,随书附赠“毒舌影评趣味贴纸”

内外双封,以“影迷档案”概念展开设计:照片中,伊伯特独坐在电脑前,四周环绕着心爱的电影海报,沉浸在独属于影迷的幸福中。封面采用专色印刷,局部磨砂触感+起凸工艺;内封选用经典黄牛皮纸,舒适趁手。

🎬️名人推荐

在我看来,罗杰象征着一种极佳的介入批评的方式,人人皆可参照。罗杰的热情和友好为他的影评打上了个人印记,让他得以对抗沦为简单打分机制的粗暴评论。

——克里斯托弗·诺兰

罗杰的去世是一个时代的结束。

——史蒂文·斯皮尔伯格

对于一代美国人,尤其是对于芝加哥人来说,罗杰就是电影。

——美国前任总统巴拉克·奥巴马

当今美国报纸上能读到的最好的影评出自罗杰·伊伯特之手。

——传奇影评人宝琳·凯尔

这些文章是我们这个时代最具洞察力的影评文字。

——电影史学家大卫·波德维尔

这本书由一个正在与令人虚弱的事物作斗争的人所写,他是如此亲切、温暖和热爱生活。

——本·阿弗莱克

他的影评已经超越了电影——他写的是生活本身。在这最后一部《伟大的电影》中,你会发现罗杰的生命力,这是对生活的礼赞。

——查兹·伊伯特(Roger Ebert影评网主理人,伊伯特影展联合创始人)

罗杰是我们鉴赏影片的良师。罗杰的个人风格让他有别于当代几乎所有影评人,即使是其中相当优秀和杰出的那一批人。

——马特·佐勒·塞茨

(Roger Ebert影评网主编,《布达佩斯大饭店:韦斯·安德森作品典藏》作者)

罗杰•伊伯特的逝世对电影文化和电影评论是不可估量的损失,对我自己来说也是。他对我的每一句评论都是珍贵的。在我事业最低潮的时候,他给过我鼓励和支持。

——马丁·斯科塞斯

我一直爱罗杰,因为他不仅是一位捍卫电影的伟大战士,还是一名伤痕累累的战士。多年来他一直在痛苦中坚守着,前行着,战斗着,坚守在几乎所有人都已放弃的前哨阵地。

——维尔纳·赫尔佐格

在众多杰出的西方影评家中,罗杰·伊伯特赢得了独一无二的江湖地位——他既拥有深厚的学术功底,又能够接普通观众的地气。他的影评能进殿堂,也能深入田间地头。

——周黎明

这本书是伟大的狂热影迷对伟大电影的精辟鉴赏,出自最敏锐、最人性、最有眼光的评论家。我读这本书时充满了喜悦,备受启发,忍不住想再看许多影片,因为我曾错失了罗杰的所见。

——保罗·索鲁

🎬️媒体推荐

罗杰·伊伯特是美国最具影响力的权威人士。

——《福布斯》杂志

在将电影创作者和消费者联系起来这点上,没人做的比伊伯特多。作为“电影传道者”,他拥有无穷的能量,且用在了好的方面。

——《时代周刊》

伊伯特是检验电影的典范,我们都知道为什么他是唯一一位获普利策奖的影评人。

——《纽约邮报》

罗杰·伊伯特作为一名平易近人的大众学者,其无可挑剔的资历,让他的推荐被那些主流影迷铭记于心,他们热切地关注着他的报纸写作和电视评论。

——《书单》杂志

🎬️内容简介

没有一位影评人拥有像罗杰·伊伯特这样的影响力。他以直言不讳、雄辩有力的文风为《芝加哥太阳报》撰稿,凭借高质量的影评建立口碑;不惧在电视节目中与搭档唇枪舌战,用旗帜鲜明的“拇指向上”“拇指向下”激发大众讨论。伊伯特存在的意义又远不止于此,他对电影的激情、对广阔世界的好奇心和对生活的洞见,曾无数次令影迷燃起观影热情。透过他的文字,读者感受到的是一个真挚纯粹的人、一位幽默敢言的朋友。

“伟大的电影”系列是罗杰·伊伯特40余载影评生涯的巅峰代表作,从上万部阅片量、逾一万篇文章中淬炼而出,书写百年影史的里程碑之作。“伟大的电影”是一份清单,而非榜单,体现了开放包容的选片标准、雅俗共赏的评论典范,以及深入独到的美学见解。本书收录的62篇文章全部来自伊伯特生命的最后阶段,彼时他正一边与病魔斗争,一边与时间赛跑,笔耕不辍。从《秋刀鱼之味》、《穆赫兰道》到《超人》,无论是被奉为“神话”的经典,被吐槽“晦涩难懂”的佳作,还是被责难过于商业的娱乐大片,伊伯特都抱持着同样的热情,用不动声色却极具感染力的文字,于迥异的形态中发现伟大。

傅山的交往和应酬(增订版) [图书] 豆瓣

作者:

白谦慎

广西师范大学出版社

2016

- 3

白谦慎教授利用一些珍贵的历史文献,细致描述傅山和清朝官员、艺术赞助人之间的密切交往,展现了傅山在清初的生活和思想状况,进而引出并探讨应酬作品与“心画”、修辞等问题之间的关系,并在更广阔的视野中研究文人艺术家如何建立、积累和运用自己的“文化资本”。作者很早就从“应酬”角度讨论艺术的创作、周转、使用,通过研究傅山这一个案,提出了几个关键问题,值得艺术史学者和艺术家持续关注、深入思考。

(1)面对应酬作品,我们还能不能把它们看成是书法家的“心画”,理解他们的创作动机?

(2)当一件书法作品中都是言不由衷的“修辞”或陈陈相因的“套话”时,怎样才能理解作者真实的“创作意图”?

(3)当书法创作和实用书写常常难以剖离时,名人字迹能否都算是“创作”?

(1)面对应酬作品,我们还能不能把它们看成是书法家的“心画”,理解他们的创作动机?

(2)当一件书法作品中都是言不由衷的“修辞”或陈陈相因的“套话”时,怎样才能理解作者真实的“创作意图”?

(3)当书法创作和实用书写常常难以剖离时,名人字迹能否都算是“创作”?

长物 [图书] 豆瓣

Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China

7.6 (10 个评分)

作者:

[英] 柯律格

译者:

高昕丹

/

陈恒

生活·读书·新知三联书店

2015

- 5

晚明时期,品类繁多的“物”在中国文化中扮演了过去所不曾享有的重要角色,关于物的分类、使用、品评,以及对它们所感到的不安或褒贬,成为晚明士人关注的话题。

牛津大学教授柯律格的名著《长物》,以明代文震亨《长物志》一书为例,从物品视角切入艺术史,同时也跨越学科界限,参照社会文化理论,讨论明代的“多余之物”——绘画、书法、青铜器、瓷器、玉雕以及其他明代士绅精英所拥有的文玩用品,考察它们如何被鉴赏、使用,如何成为被消费的商品,以怎样的方式流通、被接受,以及它们在明代社会生活中的意涵,是一部有关晚明文化消费的经典著作。

牛津大学教授柯律格的名著《长物》,以明代文震亨《长物志》一书为例,从物品视角切入艺术史,同时也跨越学科界限,参照社会文化理论,讨论明代的“多余之物”——绘画、书法、青铜器、瓷器、玉雕以及其他明代士绅精英所拥有的文玩用品,考察它们如何被鉴赏、使用,如何成为被消费的商品,以怎样的方式流通、被接受,以及它们在明代社会生活中的意涵,是一部有关晚明文化消费的经典著作。

清晨5点的第五大道 [图书] 豆瓣

Fifth avenue,5A.M.

作者:

[美]山姆·沃森(Sam Wasson)

译者:

汪忆岚

世界图书出版公司·后浪出版公司

2015

- 1

这是一类你从未读过的电影幕后书。作者对好莱坞电影生态、美国战后文化思潮与时尚风向标有着深刻的了解,在梳理了大量文献资料、访问了众多关键人物的基础上,以优雅的笔法、戏谑的姿态、电影式的结构、对人性的体察徐徐拉开《蒂凡尼的早餐》前后创作过程的大幕。

重归二十世纪五十年代末的美国,一位叫霍利·戈莱特利的姑娘耸了耸眉峰,就彻底改变了这个国家对时尚、电影和性的观念。在这个故事里,有刁钻毒舌患得患失的卡波特,为人苛刻却慧眼识英的女作家柯莱特,专擅于与明星打交道的制片人朱罗、谢泼德,破旧立新不循常理的导演爱德华兹,盼望写出高雅性喜剧的下里巴人编剧阿克塞尔罗德,温文尔雅才华横溢的纪梵希,他们让这部原本在道德上备受争议的影片载入史册。当然,还有奥黛丽·赫本,在第五大道的清晨,从一个怀揣贤妻良母梦的好女孩,走向她演艺生涯的重大突破和飞跃,塑造出当时奇迹般被接受的“垮掉的一代”“女权榜样”形象。

重归二十世纪五十年代末的美国,一位叫霍利·戈莱特利的姑娘耸了耸眉峰,就彻底改变了这个国家对时尚、电影和性的观念。在这个故事里,有刁钻毒舌患得患失的卡波特,为人苛刻却慧眼识英的女作家柯莱特,专擅于与明星打交道的制片人朱罗、谢泼德,破旧立新不循常理的导演爱德华兹,盼望写出高雅性喜剧的下里巴人编剧阿克塞尔罗德,温文尔雅才华横溢的纪梵希,他们让这部原本在道德上备受争议的影片载入史册。当然,还有奥黛丽·赫本,在第五大道的清晨,从一个怀揣贤妻良母梦的好女孩,走向她演艺生涯的重大突破和飞跃,塑造出当时奇迹般被接受的“垮掉的一代”“女权榜样”形象。

国史旧闻(套装共4册) [图书] Goodreads

作者:

陈登原

中华书局

2014

- 10

《国史旧闻(套装共4册)》作者积累多年的读书笔记,按照时代顺序编排,以专题为单元,是一部具有通史性质的资料摘编。其征引的材料多,涉及的方面广,时加作者按断,介绍了不少中国古代、近代历史文化知识,提供了许多有关资料出处的线索,可供文史爱好者和研究人员阅读参考。

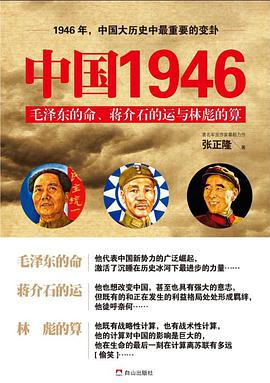

中国1946 [图书] 豆瓣

作者:

张正隆

白山出版社

2014

- 1

著名军旅作家张正隆最新力作!延续《雪冷血热》《枪杆子1949》刚强气魄,还原历史现场残酷逻辑,细节呈现国共相争的始末。

本书以纪实文学的形式,以极为丰富的史料详尽地记述了从抗日战争结束、国共重庆谈判开始到内战全面爆发期间的种种历史细节,真实全面地还原历史现场 ,并且从国共美苏“三国四方”巨细无遗、不厌其烦的利益博弈中,洞悉历史的必然走向。

张正隆说:“历史深处,颠覆性的东西太多了,历史里头都是新闻!我就留在历史里不回来了……历史它有那种魅力,我就像是跟它谈恋爱。”

著名军旅作家张正隆研磨笔锋、披挂再战,

《中国1946》全景展现内战前夕的铁血乌云。

本书以纪实文学的形式,以极为丰富的史料详尽地记述了从抗日战争结束、国共重庆谈判开始到内战全面爆发期间的种种历史细节,真实全面地还原历史现场 ,并且从国共美苏“三国四方”巨细无遗、不厌其烦的利益博弈中,洞悉历史的必然走向。

张正隆说:“历史深处,颠覆性的东西太多了,历史里头都是新闻!我就留在历史里不回来了……历史它有那种魅力,我就像是跟它谈恋爱。”

著名军旅作家张正隆研磨笔锋、披挂再战,

《中国1946》全景展现内战前夕的铁血乌云。