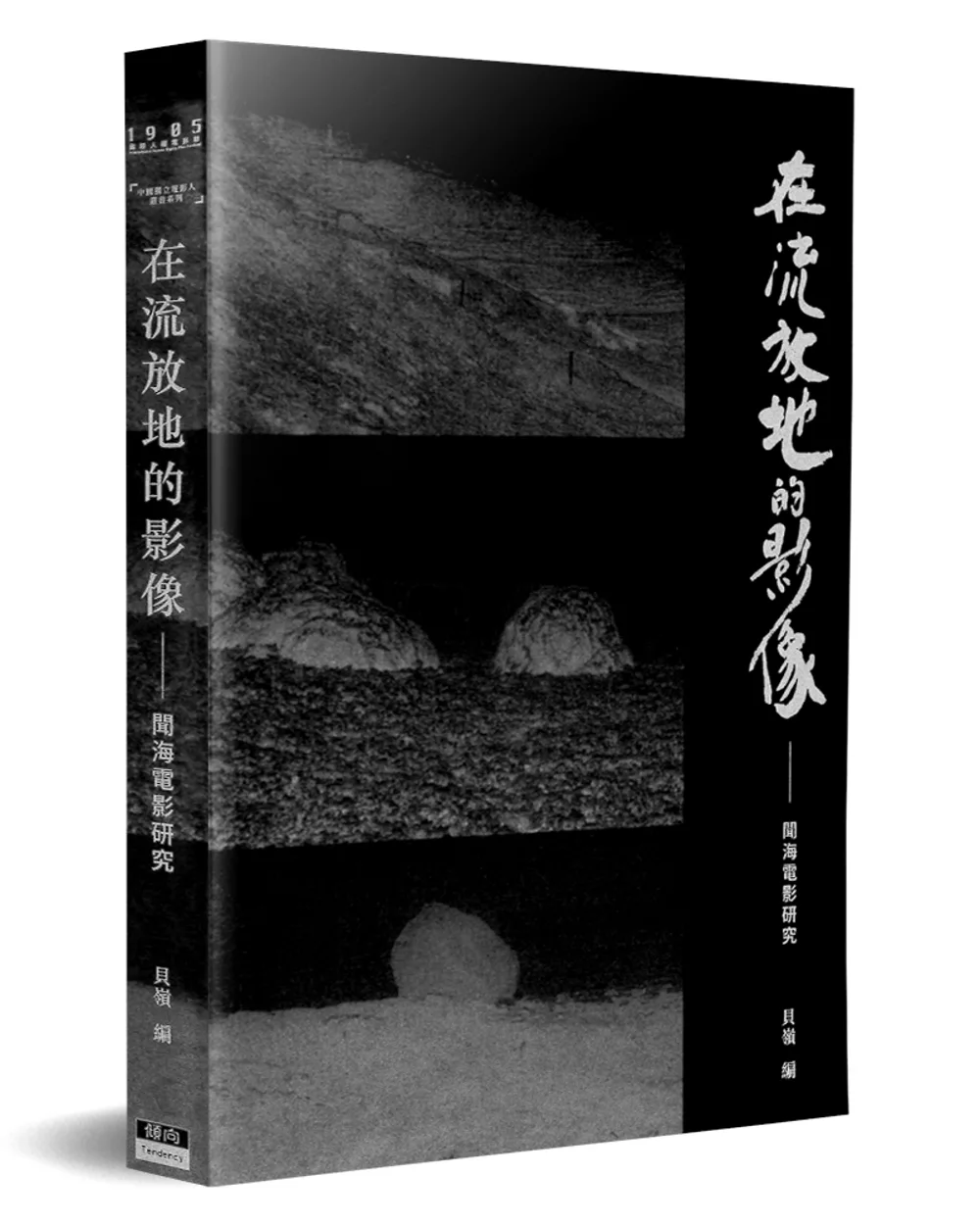

《在幽昏中显影:港中对话中国独立纪录片2014-2020》一书以导演、学者、观众对话的形式,讨论了中国独立纪录片研究会(香港)2014至2020年期间展映、制片、发行的独立电影。我们从中选择了记录较为完整的“叛逆中国”、“飞越疯人院”、“情欲中国”三个展映单元的独立纪录片讨论,以及针对夹边沟右派农场幸存者记忆、维吾尔和新疆议题、三自教会、地下知识分子、前政府高官、工人抗争等18部影片的映后交流文本或者导演访谈文本,形成本书“性、性别与女性主体”、“权利与政治”、“历史与记忆”、“放逐与流亡”四个部分的主要内容。 本书还收入研究会参与制片的《喊叫与耳语》首映对谈,曾金燕对艾未未在跨国视野(流亡处境)下关于艺术(如《人流》)、社会行动和审查的两次访谈,曾金燕对应亮半自传剧情片《自由行》的访谈、曾金燕对艾晓明关于性别、纪录片和社会行动的访谈、曾金燕与王月眉关于在香港八年“边缘”经验的笔谈。额外收入的稿件中,除却艾未未访谈,其余四篇对话,回应独立电影(本书中主要指纪录片)的文化生产、策展交流,纪录片作为社会行动,以及影像研究的智识与艺术传统里性别不对等的问题。后三篇回应香港在2014年雨伞运动、2019年反送中运动以及2020年引入国安法后,放逐、流亡到香港的创作者面临的再次流亡的议题。流亡在这里,既指内在的、思想的、立场上远离权力中心的、处于社会边缘批判既定结构的作者状态,也指创作者主动或被迫选择的肉身离开故土的流亡。“权利与政治”讨论去政治化的纪录片电影主流思考方式下,独立纪录片对中国社会现实在议题与美学方面的回应,以及关于人的尊严如何建构了纪录片的人文关怀。“历史与记忆”章节里,在通过控制记忆来控制历史再现的环境中,纪录片导演和观众共同探讨了当历史被压抑、篡改时,如何找(不)到个人的语言来说(不)出个人的经历,建构基于个体经验的、被压抑的、表演性的个人记忆和集体历史。将在幽昏中被隐没的声音和形象带到香港的华文世界以及英语世界关于中国的讨论中。这,也许就是中国独立纪录片研究会在香港所做的工作以及本书的意义。This book discusses the independent films screened, produced, and distributed by the Chinese Independent Documentary Lab (Hong Kong) from 2014 to 2020, in conversations between directors, scholars and audiences. This collection has chosen to discuss the relatively well documented independent documentaries in the three screening sections of Rebel China, One Flew Over the Cuckoo's Nest and Desiring China. The book also includes 18 post-screening discussion texts or director interviews on issues on the survivors’ testimonies of Jiabiangou Rightist Labour Camp, Uyghur and Tibetan issues, the three self-churches, the underground intellectuals, former senior government officials, and workers' resistance. The book is composed of four sections: "Sexuality, Gender, and the Female Subjectivity", "Rights and Politics", "History and Memory", and "Banishment and Exile". The book also includes a conversation during the premiere of Outcry and Whisper, which was produced by the CIDL; two interviews by Zeng Jinyan with Ai Weiwei on art (e.g. Human Flow), activism, and censorship in a transnational/exile perspective; an interview by Zeng Jinyan with Ying Liang's semi-autobiographical fiction film Family Tour; an interview by Zeng Jinyan with Ai Xiaoming on gender and documentary film and activism; a written interview by Vivian Wang with Zeng Jinyan on Zeng’s eight years experiences in Hong Kong on the edge. Except the interview with Ai Weiwei, the remaining four conversations respond to the gender asymmetrical tradition of intellectual and art, in cultural production of independent film (mainly documentaries in this book), curatorial exchange, documentary as social action, and documentary studies. The latter three conversations respond to the topic of re-exile faced by artists who had exiled to Hong Kong, after the Umbrella Movement in 2014, the 2019 Hong Kong Protest, and the 2020 introduction of the National Security Law in Hong Kong. Exile in this context refers to both the internal, ideological, authorial state of being on the margins of society, far from the centre of power and critiquing established structures, as well as the physical exile of artists from their homeland, either of their own accord or by forced choice. "Power and Politics" discusses the way in which independent documentaries respond to the social reality of China in terms of issues and aesthetics, and how the dignity of the human being constructs the humanistic concerns of documentary film in the context of a de-politicised way of thinking about documentary film. In the section "History and Memory", the documentary filmmaker and the audience discuss how (not able) to find the language of the individual to speak about personal experiences when history is suppressed and tampered with, and to construct a repressed, performative personal memory and collective history based on individual experiences, in a context of controlling the reproduction of history through the control of memory.Bringing the voices and images that have been hidden in the darkness of the dusk to the Chinese world in Hong Kong and to the discussions about China in the English-speaking world. This, perhaps, is what the Chinese Independent Documentary Lab is doing in Hong Kong and the meaning-making of this book.