台灣史

十年生死两茫茫不思量自难忘千里孤坟无处话凄凉 @xytangme

58 本书

仅供参考,版权归脆友所有:https://www.threads.net/@p0pblg9876

串: https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2PkJbbBZxK https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2opvVtBDLB https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2opw9lhVC5 https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2opy4ahjx1 https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2op092B920 https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2op1zrhCx_ https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2op5P4hLg1 https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2op6GChDtP https://www.threads.net/@p0pblg9876/post/C2op8oMhZGl

無岸的旅途 [图书] 豆瓣

檯面上的交往和交流,檯面下的私誼和角力——你不知道的兩岸內幕。

一段看似樂觀可期的旅途,卻一路跌跌撞撞——海峽兩岸何以變得遙遠無岸?

以台灣視角分析兩岸交往十年歷程的第一本書!

在北京奧運的棒球場上,台灣女孩為何孤獨無奈地揮舞著一面緬甸國旗?而零八奧運,又是如何被型塑為兩岸互動新模式的起點?台灣情報人員在越南被中國公安強行擄走囚禁至今,從扁政府到馬政府為何都不願面對、也未能解決,而被強制扣押的法輪功成員鐘鼎邦,又為何只能依賴民間的力量回到台灣?為何黑蝙蝠中隊的忠魂遺骸至今無法返鄉,而叛國軍官林毅夫的「鄉愁」每一發作,台灣社會就要撕裂一次?

海基會董事長辜振甫的台灣意識如何被抽離,只剩下京劇代表對中國文化的孺慕?汪辜虛幻的「友誼」又是如何在零八年之後成為兩岸祭祀集團頂禮膜拜的巨靈?當南京變成台灣政商大老直通北京的捷徑時,台灣政府又是如何被架空和綁架,只能無奈地與之對抗?民進黨零八年在野後,又是如何在面對中國上進退失據、高度喪失自主性,逐步邊緣化?

當中國因素壟罩島嶼,當政治力量滲入台灣社會各層面,兩岸互動交往的旅程會走向何處?二零零八年陳雲林第一次訪台,如何激發出野草莓世代、喚醒野百合世代,並匯流為二零一四的三一八太陽花運動?當台灣人民擔憂自身的香港化時,香港的佔領中環運動又如何從台灣得到相似借鑒?這兩塊處於大陸邊緣的土地,如何唇亡齒寒、漸行漸近,成為「被命運」共同體?當年,雷震等知識分子對自由中國的想像,無疑已經演變成自由台灣的實踐,而這會再次牽動新一輪的新自由中國熱忱嗎?

走訪政治和兩岸新聞十餘年的資深記者李志德,深入內幕,親臨現場,尋找蛛絲馬跡,獲得無數真實的第一手資料和故事。在兩岸經貿往來、政治角力洶湧澎湃的熱潮和暗流中,分析、探討台海交流的困境,為這個時代留下真實註腳。本書裡的這些故事,是會為兩岸歷史寫下新頁,還是在茫茫望不見彼岸的海峽中擱淺?

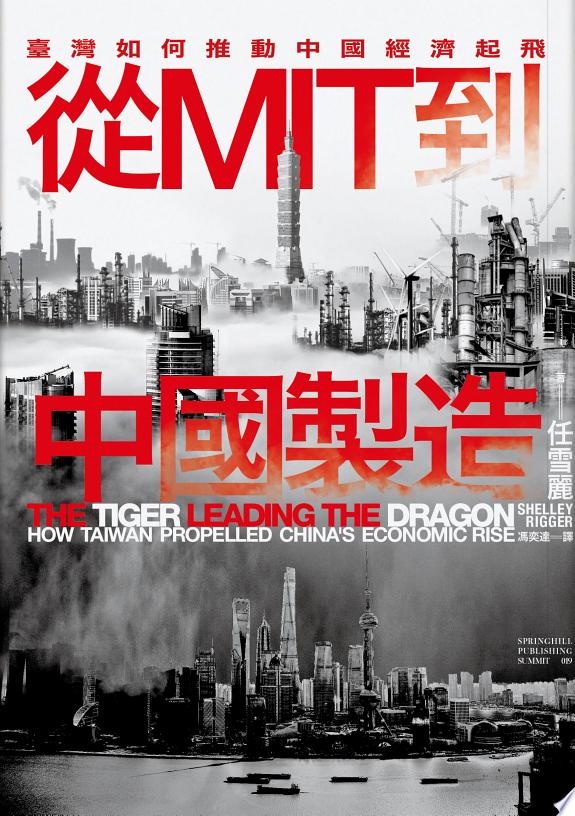

從MIT到中國製造:臺灣如何推動中國經濟起飛 [图书] 谷歌图书

總統的親戚(二版) [图书] Goodreads 豆瓣

陳柔縉從龐大綿密的台灣上層姻親關係中,追索這些連連相扣交互結織的人際網路,一窺當代政經名人背後的權力結構。在撰寫此書時,政治氛圍仍嫌保守,為釐清這龐大且複雜的人際關係,她以超過四千張的結婚啟事和訃聞,搜尋台灣統治階級的家系,再將滿坑滿谷的資料,所形成政商之間環環相扣的圖像綴織拼貼,試圖解析台灣社會政商統治階層的形成。她從政治菁英及家族關係的角度切入,不論政壇和商界,許多看似各自獨立的企業體,實質又串連在一起形成姻親集團。這些達官顯要、企業豪門,在臍帶與裙帶關係的緊密結合下,主宰了台灣政治經濟社會的權力結構。

宮前町九十番地 [图书] 豆瓣

現看到陳柔縉女士花了十二年的時間完成此書,張超英先生種種有趣、特殊的事蹟躍然紙上,我一面看一面想:真比小說還精彩。

從祖父靠礦業成鉅富,父親是日據時代聞人張月澄先生一代,在日本讀書時坐自家黑頭車,請有秘書,學生有此排場,到花了大把的錢抗日。到張超英這一代,年輕時代享盡榮華富貴的生活,這本書記載的,當然不只是張家的家族史,毋寧也是台灣的一頁近代史吧!

但我個人最喜歡的,仍然是這個有點害羞、十分可愛的「阿舍˙黑狗兄」。畢竟,像張超英先生這樣的世家子弟,隨著過去的台灣,不會再以這樣的方式重現了。

那麼,讀者不妨從書中,體會一下那個過去的時代台灣人的風華吧! ──李昂

--------------------------------------------------------------------------------

我是在1982年到日本的,2004年離開新聞界,目前依然住在日本,張超英二度派駐日本大顯神通時我都是見證人。

張超英做過千萬件比我規模、影響力更大的幕後工作,但若非他這次用回憶錄形式道出,或許天下人很快就會忘懷,而且加上他惹上額外的政治恩怨,讓他更沒機會得到應得的正面評價;也讓我覺得我這樣的文字工作者其實是占盡便宜,寫什麼都讓天下人知道,不像張超英這樣應該在日台交流史扮演重要地位的人,至今華人世界對他並不大清楚。

我到現在才體認到張超英是一位真正自由的人,沒有非常強烈的意識形態─,對現實利害並不計較,才能跳脫官式框架乃至時代、國境的框架,或許也跟他優裕的成長背景有關係;有許多餘裕的大少爺才能不計較的,或許這正是我這種普通人家出身的人所難及的。

我生平最不喜看自圓其說的回憶錄,但張超英的敘述精確平實,加上陳柔縉深厚的日治時代史學素養,算是我自己第一本可以接受的回憶錄,讓我很羨慕張超英有一個可以如此敘述的精彩人生。──劉黎兒

臺灣監獄島-柯旗化回憶錄 [图书] 豆瓣

前線島嶼 [图书] 谷歌图书 Goodreads

曾經,它被戰爭陰影與軍事管制所重重包圍。

而島上的居民,如何看待親身經歷的每一次事件?

本書以歷史、政治、社會、人類學的多重角度,

從民眾的視野,重新檢視金門歷史中不為人知的面向。

2001年9月,作者因911事件爆發、返國航班停飛而滯留金門,卻意外讓他對這座曾歷經冷戰氛圍與國共對峙的小島產稱興趣,進而展開追尋金門歷史的旅程。

1949年以降,金門在各方媒體的宣傳下,被賦予地區與世界事務樞紐的意義。它成為亞洲廣大遭奴役民眾的自由燈塔,也是未來爭取自由的戰爭跳板;是中華民國與中華人民共和國間的對抗象徵,也是冷戰中自由世界力阻共產紅潮的標竿;甚至被視為人類進步的歷程。小小的金門,呈現出一幅冷戰時代的縮影。但這樣的戰地英雄形象,就是代表著歷史真實、或是金門人所認知的金門樣貌嗎?

本書透過歷史人類學的角度,利用口述訪談、官方文獻,觀察身處軍事戒嚴體制下的金門社會,深入剖析金門如何在冷戰的地緣政治中被賦予意義;又如何形成舉凡老鼠尾巴、女人身體、乃至於籃球都被納入軍事管制之下、並與現代性的口號掛勾的社會;以及這些經歷與官方教育,是如何深深影響著金門人看待自己的角度,甚至持續到解嚴後的現在。

本書共分為四個部分:

第一部分 日益增強的地緣政治化

1949年後的十年間,金門經歷三次重大的直接軍事對峙:最初是1949年的古寧頭戰役,然後是1954年的九三砲戰,以及1958年的八二三砲戰。在整個1950年代,金門島正逐漸被地緣政治化,軍事化的體系也於此時開始建立。身處第一線的金門居民如何看待這三起事件。

第二部分 軍事化與地緣政治化的變遷過程

1960年代初期,全球冷戰進入了新的階段,金門的軍事重要性已大不如前。大量的駐軍是蔣介石為了迫使美國防衛金門而做的決策。金門成為中華人民共和國與中華民國鬥爭的一部分。在這些衝突中,金門的政治意義產生什麼變化,而這些變化又為金門當地社會帶來什麼影響。

第三部分 冷戰時期的生活

第三部分探討1960年代到 1980年代冷戰時期社會生活的各個面向,並且把焦點放在金門居民對戰地政務委員會的感受,以及金門居民如何與戰地政務委員會協調。顯示「軍事化的毛細管」如何與戰場無關的廣泛社會制度連結起來。可視為冷戰較大社會與文化比較史研究的一環。

第四部分 去軍事化與後軍事化

1980年代初期,國民黨透過彰顯對岸共黨威脅,以鞏固國際支持的做法得不到回應,金門軍事化的主要政治目的已轉變為呼籲臺灣大眾關注來自對岸的威脅,並藉此將國民黨持續的威權統治合理化、正當化。因此,導致去軍事化的關鍵主要不是兩岸關係,而是中華民國在臺灣的國內政治變遷。

作者簡介

宋怡明(Michael Szonyi)

哈佛大學東亞語言文明系中國歷史學教授、費正清研究中心(Fairbank Center for Chinese Studies)主任,強調「歷史人類學」的重要性,結合歷史文獻、田調資料、口述歷史,由下而上考察中國東南沿海的過去。專著有Practicing Kinship: Lineage and Descent in Late Imperial China(實行家族:明清家族組織研究),及本書的英文原著Cold War Island: Quemoy on the Front Line。

譯者簡介

黃煜文(第一至六章、第八章、第九章)

國立臺灣大學歷史所碩士,專職翻譯。譯有《美國十二總統傳:從小羅斯福到小布希》、《歷史的歷史:史學家和他們的歷史時代》、《最近比較煩:一個哲學思考》、《世界史》等多部作品。

陳湘陽(中文版序、第七章、第十章至十四章、附錄)

自由譯者,世新大學、實踐大學講師。國立臺灣大學外文系畢業,現就讀國立臺灣師範大學翻譯研究所博士班。

島嶼幻想曲 [图书] 谷歌图书

本書是第一部馬祖民族誌。作者不採冷戰框架由上而下俯瞰馬祖,改採由下而上的視角,引領我們貼近馬祖人的生活世界與內心感受。

歷史上很長一段時間,馬祖列島只是散落在中國東南沿海的島嶼,卻因美蘇冷戰與臺海兩岸衝突,一夕之間變成前線戰地,被迫接受軍事統治。然而,當軍事統治於一九九二年結束,擺脫戰地身分的島嶼反而面臨邊陲化的危機,以致馬祖人對於未來應走向何方,一直感到困惑憂慮。

本書作者林瑋嬪二○○六年首度造訪馬祖,此後十餘年多次前往進行深入田野調查,思考馬祖人在當代如何重新認識自我與想像島嶼的未來。她以極富畫面的文筆,生動描繪馬祖從早期漁村時代、二十世紀軍管時期,到二十一世紀今日的樣貌;其中,「以小搏大」和「想像」為貫穿全書的核心概念,作者細密分析二者如何在歷史中形成演變,並且持續影響島上人們的行動。

全書分為三個部分。第一部回顧島嶼歷史,介紹一九四九年前與後馬祖社會文化的巨大轉變,並揭示賭博之於馬祖的特殊意義。第二部探討新媒體技術(網路)引進馬祖後,對於建立馬祖想像共同體的重要性。第三部討論解嚴後馬祖人對島嶼未來提出的各種想像(跨海進香、博弈計畫),以及想像之間呈現的世代差異。

臺灣和馬祖處境相似,身為夾處於強權間的島嶼,每當地緣政治發生變化,都必須快速因應,重新定位,設法增強乃至創造與世界的連結。因此,馬祖的故事,就是臺灣的故事;馬祖人的嘗試與努力,值得臺灣思索借鏡。

本書英文版為「劍橋臺灣研究叢書」首作,中文版由作者親自改寫增訂。

*封面畫作/〈她的艾綠色〉(馬祖畫家劉梅玉繪) 作者簡介

林瑋嬪

英國劍橋大學社會人類學博士,現任國立臺灣大學人類學系教授。曾任國立臺灣大學文學院副院長與人類學系系主任。專長為宗教、親屬與想像。著有專書 Materializing Magic Power: Chinese Popular Religion in Villages and Cities (Harvard University Asia Center, 2015)。該書獲得中央研究院人文及社會科學學術性專書獎,中文改寫為《靈力具現:鄉村與都市中的民間宗教》(臺大出版中心,2020)。二○二一年出版馬祖專書Island Fantasia: Imagining Subjects on the Military Frontline between China and Taiwan (Cambridge University Press)。另編有《媒介宗教:音樂、影像、物與新媒體》(臺大出版中心,2018)與《氛圍的感染:感官經驗與宗教的邊界》(臺大出版中心,2022)。

企業、產業與戰爭動員 [图书] 谷歌图书

台灣經濟四百年 [图书] 豆瓣 博客來 Goodreads

成與敗 [图书] 博客來 豆瓣

How Asia Works: Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region日本、南韓、台灣、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南,以及中國——同屬東亞的九個亞洲國家,在經濟上為何有的成功,有的失敗?這些國家是否有獨特的發展經驗,或是特殊的政策武器?

斯塔威爾在亞洲地區擔任駐地記者長達二十年,英國《金融時報》譽其為「亞洲商業的迷思破除者」。他在本書中透過對日本、南韓、台灣、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南,以及中國的實地考察和經濟政策研究,首次揭示同屬一區的亞洲九國,何以在有些國家經濟蓬勃起飛的同時,另一些卻萎靡不振,提出的立論完全破除西方對亞洲經濟舊有的錯誤觀念。

斯塔威爾的深度分析聚焦於理解亞洲經濟的三個關鍵領域:土地政策、製造業,以及金融業。土地改革是日本、韓國、台灣和中國大陸經濟成功的前提關鍵;而土地改革的失敗,也是東南亞國家現今的政治與經濟困境的肇因。工業化讓國家經濟得以發展,但一國的工業發展單靠製造業並不夠,國家需要「出口規訓」,由政府敦促企業以國際格局跨出國門,在國際間競爭,而有效的金融規範則是一國自立成長的最終關鍵。為了深入探索這些議題,斯塔威爾深入亞洲九國,以歷史縱深和產業政策為座標,進行一場針對亞洲各國經濟的跨國實地調查紀錄。

透過書中廣泛且深入的剖析,讀者將對即將形塑世界未來樣貌的亞洲國家,具備更詳實精闢的新認知。

名人推薦

「簡潔有力,智性十足…… 斯塔威爾的立論堅實,觀點極具說服力,而且風格強悍。高度精彩的重要之作。」—《金融時報》

「令人印象深刻、極富啟發意義,是一部生動結合學術、報導和辦論的佳作。」—《經濟學人》

「引人入勝…… 讀者可從斯塔威爾資訊豐富而且有條不紊的報導中拓展眼界。」—《出版人週刊》