山鏡 [图书] 谷歌图书

作者:

張郅忻

九歌

2023

- 07

★內容簡介

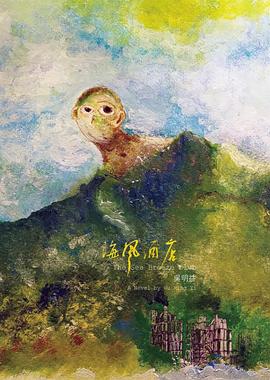

一場阿美族對已逝者的追思之旅,

開啟人與山的依存與糾葛,

鏡射出歷史與土地的多重變貌。

小說家甘耀明、張亦絢專文推薦

燦爛時光東南亞主題書店創辦人 張正 、作家 鍾文音、宇文正、郝譽翔、陳栢青、陳又津、馬翊航 推薦

客家人小張擁有一個泰雅名字「亞富‧哈勇」,還能說一口流利泰雅族語,同在度假村工作好友瓦旦的亞爸(父親)哈勇還願意破例帶他進入傳統獵場打獵,送土地給他經營民宿。比原住民更像原住民的小張,娶了有一半阿美族血統的水某娜高,生了女兒比黛。小張一生依山為生,經營民宿、買賣土地,人生最後一筆交易,是要把山地賣給企圖在山上找到平靜的大學教授……

追思之旅循著小張一生的足跡前行,從新竹出發,往南方到高雄探訪擁有一半布農族血統的「殺手」,回到娜高的故鄉花蓮瑞穗屋拉力部落,再重返竹東五峰。透過半個阿美族人的娜高、女兒比黛,以及賽夏族的瓦旦,多重角度敘述出生命的愛與抉擇,複雜身分認同的衝突與妥協,走出一條懺悔、寬容與重生之路。

作者張郅忻實際走訪竹東五峰、六龜、台東和花蓮的屋拉力部落,並採訪相關的人物,使故事的人物塑造與背景都更加立體。她把山視為一面鏡子,折射出不同的面相,勾勒出依附其中生活的人們,各種愛恨情仇,也反映出人性的深層慾望、矛盾與掙扎,更顯現人的渺小與無奈。

繼《織》、《海市》之後,再推出《山鏡》,串成「客途三部曲」,完整呈現兩代客家人的移動與微歷史的觀照。

★作者簡介

張郅忻

成功大學台灣文學系博士、清華大學中國文學系碩士。希望透過書寫,尋找生命中往返流動的軌跡。曾於蘋果日報撰寫專欄「長大以後」,人間福報副刊專欄「安咕安咕」、「憶曲心聲」。著有散文集《我家是聯合國》、《我的肚腹裡有一片海洋》、《孩子的我》、《憶曲心聲》、兒少小說《館中鼠》,長篇小說「客途」三部曲:《織》、《海市》、《山鏡》。另著有研究專書《重寫與對話:臺灣新移民書寫之研究(2004-2015)》。

《孩子的我》入選《文訊》「二十一世紀上升星座:一九七〇後臺灣作家作品評選」中二十本散文集之一。《織》入圍臺灣文學金典獎長篇小說獎及臺灣歷史小說獎推薦獎。曾獲桐花文學獎、客家歷史小說獎、2022年度最佳少年兒童讀物獎、馬偕傳教士紀念電影劇本首獎等。

一場阿美族對已逝者的追思之旅,

開啟人與山的依存與糾葛,

鏡射出歷史與土地的多重變貌。

小說家甘耀明、張亦絢專文推薦

燦爛時光東南亞主題書店創辦人 張正 、作家 鍾文音、宇文正、郝譽翔、陳栢青、陳又津、馬翊航 推薦

客家人小張擁有一個泰雅名字「亞富‧哈勇」,還能說一口流利泰雅族語,同在度假村工作好友瓦旦的亞爸(父親)哈勇還願意破例帶他進入傳統獵場打獵,送土地給他經營民宿。比原住民更像原住民的小張,娶了有一半阿美族血統的水某娜高,生了女兒比黛。小張一生依山為生,經營民宿、買賣土地,人生最後一筆交易,是要把山地賣給企圖在山上找到平靜的大學教授……

追思之旅循著小張一生的足跡前行,從新竹出發,往南方到高雄探訪擁有一半布農族血統的「殺手」,回到娜高的故鄉花蓮瑞穗屋拉力部落,再重返竹東五峰。透過半個阿美族人的娜高、女兒比黛,以及賽夏族的瓦旦,多重角度敘述出生命的愛與抉擇,複雜身分認同的衝突與妥協,走出一條懺悔、寬容與重生之路。

作者張郅忻實際走訪竹東五峰、六龜、台東和花蓮的屋拉力部落,並採訪相關的人物,使故事的人物塑造與背景都更加立體。她把山視為一面鏡子,折射出不同的面相,勾勒出依附其中生活的人們,各種愛恨情仇,也反映出人性的深層慾望、矛盾與掙扎,更顯現人的渺小與無奈。

繼《織》、《海市》之後,再推出《山鏡》,串成「客途三部曲」,完整呈現兩代客家人的移動與微歷史的觀照。

★作者簡介

張郅忻

成功大學台灣文學系博士、清華大學中國文學系碩士。希望透過書寫,尋找生命中往返流動的軌跡。曾於蘋果日報撰寫專欄「長大以後」,人間福報副刊專欄「安咕安咕」、「憶曲心聲」。著有散文集《我家是聯合國》、《我的肚腹裡有一片海洋》、《孩子的我》、《憶曲心聲》、兒少小說《館中鼠》,長篇小說「客途」三部曲:《織》、《海市》、《山鏡》。另著有研究專書《重寫與對話:臺灣新移民書寫之研究(2004-2015)》。

《孩子的我》入選《文訊》「二十一世紀上升星座:一九七〇後臺灣作家作品評選」中二十本散文集之一。《織》入圍臺灣文學金典獎長篇小說獎及臺灣歷史小說獎推薦獎。曾獲桐花文學獎、客家歷史小說獎、2022年度最佳少年兒童讀物獎、馬偕傳教士紀念電影劇本首獎等。