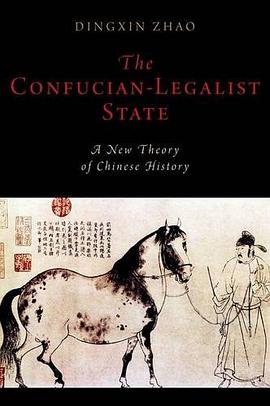

In the The Confucian-Legalist State, Dingxin Zhao offers a radically new analysis of Chinese imperial history from the eleventh century BCE to the fall of the Qing dynasty. This study first uncovers the factors that explain how, and why, China developed into a bureaucratic empire under the Qin dynasty in 221 BCE. It then examines the political system that crystallized during the Western Han dynasty, a system that drew on China's philosophical traditions of Confucianism and Legalism. Despite great changes in China's demography, religion, technology, and socioeconomic structures, this Confucian-Legalist political system survived for over two millennia. Yet, it was precisely because of the system's resilience that China, for better or worse, did not develop industrial capitalism as Western Europe did, notwithstanding China's economic prosperity and technological sophistication beginning with the Northern Song dynasty.

In examining the nature of this political system, Zhao offers a new way of viewing Chinese history, one that emphasizes the importance of structural forces and social mechanisms in shaping historical dynamics. As a work of historical sociology, The Confucian-Legalist State aims to show how the patterns of Chinese history were not shaped by any single force, but instead by meaningful activities of social actors which were greatly constrained by, and at the same time reproduced and modified, the constellations of political, economic, military, and ideological forces. This book thus offers a startling new understanding of long-term patterns of Chinese history, one that should trigger debates for years to come among historians, political scientists, and sociologists.

本书旨在对中国历史的范式进行社会学分析。我用“中国”一词来指代一个随着时间而发生变化的区域。在这一区域中,汉字是书面交流的主要形式,而生活在其中的居民对尽管变动但可认知的文化复合体表现出认同。这也就是中华文明。本书由四部分组成,其中,第一部分由简介和理论组成。第2章和第3章则构成了全书的第二部分,它详述了中华文明中形成阶段中的西周时期之政治、社会、知识和经济背景(大约1045-771BCE),并讨论了西周时期的地理和气候条件。第三部分(第4-8章)是本书的核心,涵盖了中国从春秋战国时期到西汉王朝(206BCE-8CE)前期的历史。在时间段上,春秋战国时期与东周时期(770-249BCE)大体相当,周室的权力和影响力逐渐式微的这一时期便是东周时期,而后群雄并起的战国乱世最终为秦所统一。组成第三部分的章节审视了这一时期被激发起来或至少发挥了作用的力量:分别是随着秦统一中国和西汉儒法国家的奠基这一时期形成的中国哲学、市场关系和官僚制帝国。

同蒂利(Charles Tilly)一致,本书将“国家”定义为“一种与家庭和亲缘团体不同,且在某些方面明显强于其实际领土内所有其他组织的强制性组织”。本书对“帝国”定义的使用则更具限制,它指的是一种对许多都城中心和巨大内陆腹地实行统治的前现代农业国家,帝国有效的将其统治的法律适用于不同的族群,而且由于在前现代社会中,国家的基础能力有限,帝国仅能对地方群落和边境地区实施间接统治。

自中国西汉时期出现的儒法政治体系延续了两千年。这里的“延续”绝不是说这一政治体系在两千年的历史中一成不变,而是说在某种程度上,这一政治体系的特质对统治者和精英有着持续的吸引力,而且这一体系本身是足够灵活的,使得自汉代以降的中国历代王朝的统治者和精英可以对其加以改造而不是完全抛弃它。正是由于这一适应性的存在,且不论优劣,尽管中国繁荣的经济和发达的科技发端于北宋时期(960-1127),然而中国后来并没有发展出像西欧那样的工业资本主义。由于儒法政治体系的持续存在和中国工业资本主义发展出现的可能性已经广为各个学科领域的研究者所详述,因此我决定在第四部分的四个简短章节(第10-13章)中探讨一个更有扩展性结论:儒法国家是如何从本书所述的理论框架中规范中国历史的?

我在本书的写作中,亦是为了通过在迈克尔·曼(Michael Mann)的韦伯式理论中引入竞争和冲突的逻辑来发展一种解释历史变迁的理论:通过整合结构性分析和以机制为基础的解释,并且将历史时间性作为一个关键组成部分引入本书的叙述、说明和解释当中,以此寻求建构出一种新的社会学研究。