饮食

新滋味:西食东渐与翻译 豆瓣

作者:

王诗客

经济日报出版社

2020

- 11

19世纪后半期至20世纪初,西风东渐大潮汹涌澎湃。以往的研究,似更注重“器”或“道”的层面。本书从“西食东渐”这一具体角度,来考察传统中国的现代蜕变。法国历史学家布罗代尔说:“我以为不应该把糖、咖啡、茶、烧酒等许多食品的出现贬低为生活细节。它们分别体现着无休止的重大历史潮流。”作者梳理了大量中外文献,在相关历史文化语境的勾勒、论析,与对众多个体饮食记忆钩沉、探赜的基础上,对西餐汉语表述与译写的典型文本展开了较为深入的考论,从而立体地展示出近代“西食东渐”过程中的“大”形势与“小”历史,呈现了饮食变迁和语言拓展的幽微进程。

金拱向东 豆瓣

Golden Arches East

7.9 (8 个评分)

作者:

[美] 詹姆斯·华生 主编

译者:

祝鹏程

浙江大学出版社

2015

- 3

本书描述了麦当劳在东亚五大城市:台北、香港、北京、东京、首尔,如何融入当地文化的成功经验。在跨国经营的背后,麦当劳其实十分重视文化差异这件事。麦当劳董事长詹姆士·坎特洛普曾说过,麦当劳的目标是“尽可能成为当地文化的一部分”,除了在各地积极举办各种社区活动外,当日本人觉得正餐一定要吃饭才吃得饱,又想吃烧烤的料理时,东京的麦当劳就从善如流,开始卖咖哩饭和照烧猪肉堡。在香港人的认知中,笑脸迎人必有诈,麦当劳就调整当地员工教育训练的方式,不去强调麦当劳一贯的微笑式服务。总之,麦当劳会根据不同的市场环境在经营方式上做调整。

饭局的起源 豆瓣

Feast: Why Humans Share Food

作者:

[英]马丁•琼斯

译者:

陈雪香译

/

方辉审校

生活·读书·新知三联书店

2019

- 10

剑桥大学考古系教授马丁·琼斯认为,一系列的“现代”行为为人类走出非洲提供了必备的生存策略,包括面对面地分享食物、讲故事和旅行。而考古发掘中对所有单位进行浮选、系统的植物考古学、沉积物和稳定同位素分析,将会获得更全面的人类分享食物的画面。

马丁•琼斯以讲故事的方式,为我们梳理了千万年以来,“人类”分享食物的历史。从人类近亲黑猩猩分享一只髯猴的活动,到旧石器时代晚期狩猎者的大型狩猎活动,再到农业起源之后人们在定居活动中的饭局,再到希腊罗马时代的经典宴会,再到现代大学教授们的晚宴。内容涉及古生物学、考古学、文献历史学、艺术史等。全方位为我们解答了“为什么我们人类这么喜欢组织参加饭局、分享食物”。

马丁•琼斯以讲故事的方式,为我们梳理了千万年以来,“人类”分享食物的历史。从人类近亲黑猩猩分享一只髯猴的活动,到旧石器时代晚期狩猎者的大型狩猎活动,再到农业起源之后人们在定居活动中的饭局,再到希腊罗马时代的经典宴会,再到现代大学教授们的晚宴。内容涉及古生物学、考古学、文献历史学、艺术史等。全方位为我们解答了“为什么我们人类这么喜欢组织参加饭局、分享食物”。

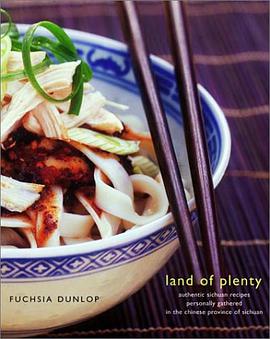

Land of Plenty 豆瓣

作者:

Fuchsia Dunlop

W. W. Norton & Company

2003

- 6

The food of the Sichuan region in southwest China is one of the world's great culinary secrets. Many of us know it for its "hot and spicy" reputation or a few of its most famous dishes, most notably Kung Pao chicken, but that is only the beginning. Sichuanese cuisine is legendary in China for its sophistication and astounding diversity: local gourmets claim the region boasts 5000 different dishes. And it's not just about the kick of fiery red chiles and numbing Sichuan pepper: local chefs use unparallelled flavoring techniques to create at least twenty-three distinct flavor combinations, from sour-sweet, melting "lychee flavor" to punchy, seductive "fish-fragrant flavor." Fuchsia Dunlop fell in love with Sichuanese food on her first visit to the province ten years ago. The following year she went to live in the Sichuanese capital Chengdu, where she became the first foreigner to study full-time at the province's famous cooking school, the Sichuan Institute of Higher Cuisine. She spent her spare time studying in the kitchens of some of the region's most famous restaurants, exploring street markets and food stalls, and cooking and eating with her Sichuanese friends in their homes. Her passionate enthusiasm for the food and fluency in the Chinese language gave her unprecedented access to China's most vibrant culinary region. Now for the first time in the English language, she has given us a cookbook gathered on the spot from the kitchens of Sichuan, filled with stories and colorful descriptions of the region itself. Written with the support of leading Sichuanese chefs and scholars, and researched entirely from local sources, Land of Plenty offers a clear and fascinating introduction to the real Sichuanese cuisine. Useful for the enthusiastic beginner as well as the experienced cook, Land of Plenty teaches you not only how to prepare the Sichuan recipes but also the art of chopping and to appreciate the textures of dishes. Cook up a genuine Pock-marked Mother Chen's bean curd or a Twice-cooked pork, make the fiery Dan Dan noodles which are traditionally sold by Sichuanese street vendors. Try out delicious and easy-to-make recipes for appetizers like Sweet-and-Sour Red Peppers and stir-fries or take on the challenge of the famous tea-smoked duck. And if you like to read cookbooks at night, just curl up in bed and savour the stories and adventures that will transport you to another world. Among this book's unique features: a full glossary of Chinese terms; Chinese characters useful for shopping; a practical introduction to the art of cutting; detailed lists of the 23 recognized flavor combinations and 56 cooking methods used in Sichuanese cuisine; 16 color pictures of the ingredients and finished dishes; double-page maps of the region; and Chinese characters for every recipe.

吃,是一种公民行为 豆瓣

作者:

[法] 阿兰·杜卡斯

译者:

王祎慈

中国社会科学出版社·鼓楼新悦

2019

- 1

☆2019年度“傅雷翻译奖”十大入围作品之一☆

本书从哲学与政治的角度来思考美食。拉伯雷口中“嘴巴的艺术”对于建设更加道德的社会来说是一个强有力的杠杆,然而它的作用却一直被轻视。正确地选择盘子里的食物能引领我们走向个人与集体的平衡与幸福。只有每一个人吃好了,这个世界才会 变得 更好。

作者先从个人谈起,希望读者们知道生活 质量并不是凭空出现的,而是源于我们的选择,源于我们意识到自己身上的责任。每个人通过选择特定的食物,变得更独立、健康与强大。这种选择也意味着集体的责任:我们每一位都是推动人类健康的不可或缺的元素。

本书从哲学与政治的角度来思考美食。拉伯雷口中“嘴巴的艺术”对于建设更加道德的社会来说是一个强有力的杠杆,然而它的作用却一直被轻视。正确地选择盘子里的食物能引领我们走向个人与集体的平衡与幸福。只有每一个人吃好了,这个世界才会 变得 更好。

作者先从个人谈起,希望读者们知道生活 质量并不是凭空出现的,而是源于我们的选择,源于我们意识到自己身上的责任。每个人通过选择特定的食物,变得更独立、健康与强大。这种选择也意味着集体的责任:我们每一位都是推动人类健康的不可或缺的元素。

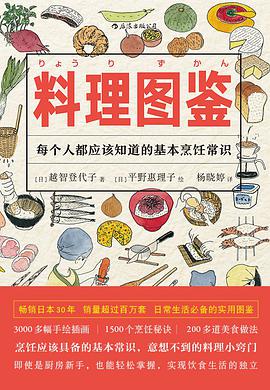

料理图鉴 豆瓣

料理図鑑 : 『生きる底力』をつけよう

9.0 (14 个评分)

作者:

[日]越智登代子 著 / 平野惠理子 绘

译者:

杨晓婷

后浪 丨 湖南美术出版社

2018

- 9

畅销日本30年,销量过百万的厨房百科

烹饪术语、烹饪用具、食材挑选与调理、饮食安全与健康……有关吃的方方面面,用3000多幅手绘插画和1500个料理秘诀告诉你

...................

※编辑推荐※

作者创作本书的初衷是希望人们能够重拾并重视“自己做饭吃”这个基本的生存能力。

也正是基于这个理念,她整理出所有日常饮食中的小常识,配以简短生动的文字和活泼可爱的插图,并加上许多人气餐点、酱汁的小做法,任何人都能轻松完成,让做菜变成一件简单而且充满乐趣的事!

学会做菜,实现饮食生活的“独立”,按照不同的需求,采购食材,动手烹制自己喜欢的料理,让自己吃的健康,吃的开心,吃的安全,《料理图鉴》会成为你的秘密武器。❤

...................

※内容简介※

本书用生动有趣的小插画告诉你所有生活中的饮食小智慧!聪明地挑选优质美味的生鲜蔬果、灵活地使用方便精巧的烹饪用具、巧妙地运用丰富适宜的香辛调味、了解掌握有趣而多样的烹饪手法、正确保存各类食品而不损失美味与营养……

这些料理新手想知道的小秘诀,作者都能透过简单的说明、亲切的插画,让你轻松获得,引领你进入有趣的烹饪世界。具备基本常识,养成良好烹饪习惯,一个厨房新手就能从享受做菜的乐趣开始,慢慢成长为厨艺高手!

烹饪术语、烹饪用具、食材挑选与调理、饮食安全与健康……有关吃的方方面面,用3000多幅手绘插画和1500个料理秘诀告诉你

...................

※编辑推荐※

作者创作本书的初衷是希望人们能够重拾并重视“自己做饭吃”这个基本的生存能力。

也正是基于这个理念,她整理出所有日常饮食中的小常识,配以简短生动的文字和活泼可爱的插图,并加上许多人气餐点、酱汁的小做法,任何人都能轻松完成,让做菜变成一件简单而且充满乐趣的事!

学会做菜,实现饮食生活的“独立”,按照不同的需求,采购食材,动手烹制自己喜欢的料理,让自己吃的健康,吃的开心,吃的安全,《料理图鉴》会成为你的秘密武器。❤

...................

※内容简介※

本书用生动有趣的小插画告诉你所有生活中的饮食小智慧!聪明地挑选优质美味的生鲜蔬果、灵活地使用方便精巧的烹饪用具、巧妙地运用丰富适宜的香辛调味、了解掌握有趣而多样的烹饪手法、正确保存各类食品而不损失美味与营养……

这些料理新手想知道的小秘诀,作者都能透过简单的说明、亲切的插画,让你轻松获得,引领你进入有趣的烹饪世界。具备基本常识,养成良好烹饪习惯,一个厨房新手就能从享受做菜的乐趣开始,慢慢成长为厨艺高手!

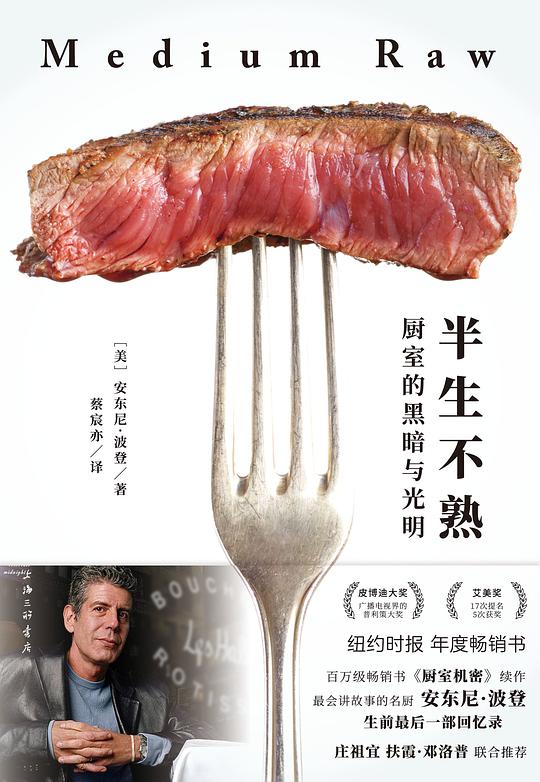

半生不熟 豆瓣

Medium Raw

作者:

[美]安东尼·波登

译者:

蔡宸亦

上海三联书店

2018

- 11

◆百万级畅销书《厨室机密》续作,出版首周即迅速登上亚马逊、《纽约时报》排行榜第一名。

◆最会讲故事的名厨安东尼·波登生前最后一部回忆录,辛辣、生猛、原汁原味。

◆《鱼翅与花椒》作者扶霞·邓洛普和《厨房里的人类学家》作者庄祖宜联袂推荐。

◆《纽约时报》《华尔街日报》《洛杉 矶时报》《时代》一致推荐,波登本人更是备受奥巴马推崇。

◆安东尼·波登17度入围并5次斩获艾美奖,并获得广播电视媒体界的普利策奖——皮博迪奖。

——————————

内容简介:

◆

从坏小子、再婚男人到为人父亲,波登如何看待人生的不同面貌?

从厨师、畅销书作家到美食节目主持人,对厨艺界的生态与争议人物,波登又有什么见解?

《半生不熟》以风趣生动的精彩叙述,带领我们一窥厨艺界的真实样貌,并重新思考人生与食物的意义。

在波登犀利直率的笔锋下,藏着的是对美食治愈人心的信仰。

——————————

媒体及名人推荐:

◆

脏话连篇、幽默、无畏且富有同情心,安东尼·波登颠覆了西方的饮食写作。

——扶霞·邓洛普 (《鱼翅与花椒》作者)

◆

波登离世后重读旧作,在他玩世不恭的话语里看到严肃的道德底线,诙谐里看到沧桑,内心被他文字搔到痒处的同时也不禁悲痛惋惜,是特别五味杂陈的阅读体验。

——庄祖宜(《厨房里的人类学家》作者)

◆

波登有见解,懂门路,好品味,是个浑然天成的魅力作家……一谈起食物和烹饪者,他就成了无可救药的浪漫主义派。

——《纽约时报书评》

◆

波登是个真诚、坦率的作家,犀利抨击时,他毫不手软,但写起珍爱的事物时,他更是妙笔生花,兴致盎然。他对餐厅员工幕后生活的描写实在精彩。

——《华尔街日报》

◆

波登那强而有力的声音,从摄影机前转移到书页上。他言词犀利无畏、大胆,毫不留情。

——《洛杉矶时报》

◆

《厨室机密》的作者已升格为人父,但讲起话来还是百无禁忌、活力十足,犀利依旧。

——《时代》杂志

◆最会讲故事的名厨安东尼·波登生前最后一部回忆录,辛辣、生猛、原汁原味。

◆《鱼翅与花椒》作者扶霞·邓洛普和《厨房里的人类学家》作者庄祖宜联袂推荐。

◆《纽约时报》《华尔街日报》《洛杉 矶时报》《时代》一致推荐,波登本人更是备受奥巴马推崇。

◆安东尼·波登17度入围并5次斩获艾美奖,并获得广播电视媒体界的普利策奖——皮博迪奖。

——————————

内容简介:

◆

从坏小子、再婚男人到为人父亲,波登如何看待人生的不同面貌?

从厨师、畅销书作家到美食节目主持人,对厨艺界的生态与争议人物,波登又有什么见解?

《半生不熟》以风趣生动的精彩叙述,带领我们一窥厨艺界的真实样貌,并重新思考人生与食物的意义。

在波登犀利直率的笔锋下,藏着的是对美食治愈人心的信仰。

——————————

媒体及名人推荐:

◆

脏话连篇、幽默、无畏且富有同情心,安东尼·波登颠覆了西方的饮食写作。

——扶霞·邓洛普 (《鱼翅与花椒》作者)

◆

波登离世后重读旧作,在他玩世不恭的话语里看到严肃的道德底线,诙谐里看到沧桑,内心被他文字搔到痒处的同时也不禁悲痛惋惜,是特别五味杂陈的阅读体验。

——庄祖宜(《厨房里的人类学家》作者)

◆

波登有见解,懂门路,好品味,是个浑然天成的魅力作家……一谈起食物和烹饪者,他就成了无可救药的浪漫主义派。

——《纽约时报书评》

◆

波登是个真诚、坦率的作家,犀利抨击时,他毫不手软,但写起珍爱的事物时,他更是妙笔生花,兴致盎然。他对餐厅员工幕后生活的描写实在精彩。

——《华尔街日报》

◆

波登那强而有力的声音,从摄影机前转移到书页上。他言词犀利无畏、大胆,毫不留情。

——《洛杉矶时报》

◆

《厨室机密》的作者已升格为人父,但讲起话来还是百无禁忌、活力十足,犀利依旧。

——《时代》杂志

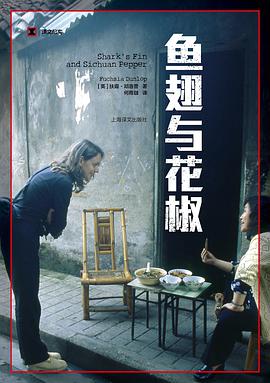

鱼翅与花椒 谷歌图书 Eggplant.place 豆瓣 Goodreads

Shark’s Fin and Sichuan Pepper

8.2 (385 个评分)

作者:

[英] 扶霞·邓洛普

译者:

何雨珈

上海译文出版社

2018

- 7

其它标题:

鱼翅与花椒

扶霞是我的好友,也是我认识的所有外国人中,非常了解中国烹饪的一位。这本屡获殊荣的《鱼翅与花椒》无疑是很多外国人写中国食物的书籍里极为鲜活有趣和精准的 。——陈晓卿(“舌尖上的中国”总导演)

这里是中国,一个奇妙的饮食大国。

这是关于中国菜的故事,也是一个英国女孩的中国历险记。

扶霞一九九四年前往中国长住。打从一开始她就发誓不论人家请她吃什么,不管那食物有多么古怪,她一律来者不拒:第一次与四川料理相遇时的神魂颠倒、亲眼目睹鸡鸭被宰杀时的惊吓、体验千变万化的刀 工、对养生饮食的叹服、品尝珍稀野味时内心的道德两难……

透过扶霞的眼睛,我们得以用全新的角度来了解熟悉的中国菜。不同地方的食物拥有其独一无二的气质:川菜的辣带着一丝丝甜,就像悠闲的四川人,总是带着甜甜的体贴;湘菜直接又毫无妥协余地,就跟那里培养出来的领袖人物一样;扬州菜则是太平盛世的食物,温暖而抚慰人心。

从四川热闹的市场到甘肃北部荒僻的风景,从福建的深山到迷人的扬州古城,书中呈现了中式料理让人难忘的美妙滋味,也深刻描绘出中西饮食文化差异,且兼具人文观察与幽默趣味。

这里是中国,一个奇妙的饮食大国。

这是关于中国菜的故事,也是一个英国女孩的中国历险记。

扶霞一九九四年前往中国长住。打从一开始她就发誓不论人家请她吃什么,不管那食物有多么古怪,她一律来者不拒:第一次与四川料理相遇时的神魂颠倒、亲眼目睹鸡鸭被宰杀时的惊吓、体验千变万化的刀 工、对养生饮食的叹服、品尝珍稀野味时内心的道德两难……

透过扶霞的眼睛,我们得以用全新的角度来了解熟悉的中国菜。不同地方的食物拥有其独一无二的气质:川菜的辣带着一丝丝甜,就像悠闲的四川人,总是带着甜甜的体贴;湘菜直接又毫无妥协余地,就跟那里培养出来的领袖人物一样;扬州菜则是太平盛世的食物,温暖而抚慰人心。

从四川热闹的市场到甘肃北部荒僻的风景,从福建的深山到迷人的扬州古城,书中呈现了中式料理让人难忘的美妙滋味,也深刻描绘出中西饮食文化差异,且兼具人文观察与幽默趣味。

厨房里的人类学家 豆瓣

7.7 (22 个评分)

作者:

庄祖宜

理想国 | 广西师范大学出版社

2018

- 3

▲人类学家的学厨记

▲ 穿越餐厅用餐区,窥探厨房异文化,带你吃出一个新世界

——————————————————

“吃饭十分钟,做饭一小时。”

对忙碌的现代人来说,自己下厨实在费时费力。即便外出吃饭,也鲜有人在意盘子里的食物从何而来,出自何人之手。快节奏的工作生活与细密的社会分工,使人们失去了对“吃”的好奇与探索欲。

而“厨房里的人类学家”庄祖宜却在攻读博士期间领悟到做菜的乐趣,毅然从殿堂奔向厨房。她将厨艺专业看为一种“特有的文化”,将厨师当做“跨国的民族”,在厨房里找到了人类学的一片田野。厨艺学校里有血腥又迷人的“屠宰课”,还有后厨的“粗话训练班”;有地震也要抢救面种的“面包疯子”,也有配方秘籍从不离身的“点心师傅”……

厨房里的故事,烟火缭绕,千姿百态!

“做菜的乐趣就在于它看得到摸得到,闻得到吃得到,而且有付出必有回馈。看着葱蒜辣椒噼噼啪啪的在油锅里弹跳释放香气,酒水注入沸腾弥漫于空气中,那种满足感真切而踏实。”——庄祖宜

——————————————————

书后附作者在厨艺学校的随堂测试考卷。

▲ 穿越餐厅用餐区,窥探厨房异文化,带你吃出一个新世界

——————————————————

“吃饭十分钟,做饭一小时。”

对忙碌的现代人来说,自己下厨实在费时费力。即便外出吃饭,也鲜有人在意盘子里的食物从何而来,出自何人之手。快节奏的工作生活与细密的社会分工,使人们失去了对“吃”的好奇与探索欲。

而“厨房里的人类学家”庄祖宜却在攻读博士期间领悟到做菜的乐趣,毅然从殿堂奔向厨房。她将厨艺专业看为一种“特有的文化”,将厨师当做“跨国的民族”,在厨房里找到了人类学的一片田野。厨艺学校里有血腥又迷人的“屠宰课”,还有后厨的“粗话训练班”;有地震也要抢救面种的“面包疯子”,也有配方秘籍从不离身的“点心师傅”……

厨房里的故事,烟火缭绕,千姿百态!

“做菜的乐趣就在于它看得到摸得到,闻得到吃得到,而且有付出必有回馈。看着葱蒜辣椒噼噼啪啪的在油锅里弹跳释放香气,酒水注入沸腾弥漫于空气中,那种满足感真切而踏实。”——庄祖宜

——————————————————

书后附作者在厨艺学校的随堂测试考卷。

杂食者的两难 豆瓣

The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals

8.4 (39 个评分)

作者:

[美] 迈克尔·波伦

译者:

邓子衿

中信出版集团

2017

- 7

自从人类开始围坐在一起共同进餐,饮食之道就与文化而不仅仅是生理需求,结下了不解之缘,人类透过饮食,将自然转化为文化。数百万年来,人类已经整合汇编了明智的饮食之道,包括饮食的禁忌、仪式和烹调方式。让我们避开有害的食物,摄取有益的食物,身为杂食者的人类便无须餐餐面对吃与不吃的两难。

然而,20世纪后半期,在工业化食品和不成熟营养学的推波助澜下,人类创造了新的食物链。餐桌上的食物与它的源头越来越远,而人类则萎缩在工业化食物链的末端,丧失了与自然之间的原始记忆,更无从判断哪些食物该吃,哪些不该吃。于是我们发现自己在的卖场与餐桌前面临杂食者的两难:要吃有机苹果还是普通苹果?如果要吃有机苹果,那要吃本地的还是进口的?要吃野生鱼还是养殖鱼?应该吃肉还是吃素?

如果吃素,要吃纯素还是乳素食?

作为美国饮食界的引领者,迈克尔·波伦长期关注饮食议题,企图在工业社会与田园自然中寻求调和。在本书中,他以田园调查的方式走访农场、研发室、牧场、食品加工厂和超市,从产地一路追踪到餐桌,如侦探般地揭开现代食品的面貌,追寻现代饮食如何成为人类疾病的来源,给出了杂食者“到底要吃什么”的答案。

然而,20世纪后半期,在工业化食品和不成熟营养学的推波助澜下,人类创造了新的食物链。餐桌上的食物与它的源头越来越远,而人类则萎缩在工业化食物链的末端,丧失了与自然之间的原始记忆,更无从判断哪些食物该吃,哪些不该吃。于是我们发现自己在的卖场与餐桌前面临杂食者的两难:要吃有机苹果还是普通苹果?如果要吃有机苹果,那要吃本地的还是进口的?要吃野生鱼还是养殖鱼?应该吃肉还是吃素?

如果吃素,要吃纯素还是乳素食?

作为美国饮食界的引领者,迈克尔·波伦长期关注饮食议题,企图在工业社会与田园自然中寻求调和。在本书中,他以田园调查的方式走访农场、研发室、牧场、食品加工厂和超市,从产地一路追踪到餐桌,如侦探般地揭开现代食品的面貌,追寻现代饮食如何成为人类疾病的来源,给出了杂食者“到底要吃什么”的答案。