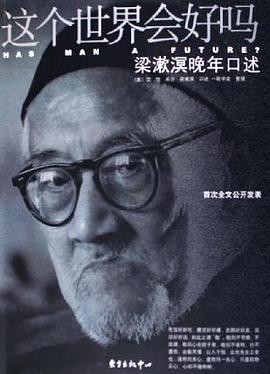

这个世界会好吗 豆瓣

最后的儒家

7.7 (39 个评分)

作者:

[美] 艾恺 采访

/

梁漱溟 口述

…

东方出版中心

2006

- 1

美国芝加哥大学教授艾恺著有《最后的儒家——梁漱溟与中国现代化的两难》一书。艾氏为印证事实,订正该书未尽正确、周详之处,1980年8月特来华专访梁漱溟先生,长谈十余次。

谈话中,梁氏论述了儒家、佛家、道家的文化特点及代表人物,涉及诸多政治文化名人,包括李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来、蒋介石、康有为、章太炎、胡适、冯友兰等等,回顾了他一生的重要活动——任教北大、从事乡建运动、创建民主同盟……

书中内容丰富,因此可作为了解与研究梁漱溟思想与活动及近代中国社会生活的重要参考。

谈话中,梁氏论述了儒家、佛家、道家的文化特点及代表人物,涉及诸多政治文化名人,包括李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来、蒋介石、康有为、章太炎、胡适、冯友兰等等,回顾了他一生的重要活动——任教北大、从事乡建运动、创建民主同盟……

书中内容丰富,因此可作为了解与研究梁漱溟思想与活动及近代中国社会生活的重要参考。