上海译文出版社

奥兰多 豆瓣

Orlando

8.8 (74 个评分)

作者:

[英] 弗吉尼亚·伍尔夫

译者:

任一鸣

上海译文出版社

2014

- 4

故事始于十六世纪伊丽莎白时代,终于一九二八年伍尔夫搁笔的“现时”,历时四百年。奥兰多先是一位天真无邪的贵族美少年,因深受伊丽莎白女王宠幸而入宫廷。詹姆斯王登基后,大霜冻降临,奥兰多偶遇一位俄罗斯公主,坠入情网,结果失恋亦失宠,隐居乡间大宅。奥兰多从小迷恋文学和诗歌,莎士比亚的身影令他难以忘怀,设法与小有名气的诗人格林相识,不料又受戏弄,加之不堪忍受罗马尼亚女大公的纠缠,遂请缨出使土耳其。在君士坦丁堡的一场大火之后,奥兰多变为女子,离开官场,混迹于吉普赛人之间。再后返回英国,成为上流社会的贵妇,结识一批当时著名文人。进入维多利亚时代,为了继续写作,奥兰多只能与时代精神妥协,并嫁给了一位海船长。到故事结尾,奥兰多已是二十世纪的获奖诗人,回到那贯穿全书、象征传统的大宅,来到大橡树下,回顾她对文学和诗歌的永恒的追求。

大英博物馆在倒塌 豆瓣

The British Museum Is Falling Down

7.1 (16 个评分)

作者:

[英国] 戴维·洛奇

译者:

张楠

上海译文出版社

2010

- 3

戴维·洛奇诙谐喜剧学院小说成名作

消解性欲同道德禁忌的荒诞文学戏仿

融乔伊斯和卡夫卡于一体的乖谬叙述

本书是英国学院派作家戴维·洛奇的第一部幽默小说。研究生亚当和妻子芭芭拉是典型的六十年代初虔诚的天主教徒,他们因为教会教义的限制无法使用避孕用具,多年来一直苦恼不已。某天起床,当亚当发现芭芭拉有可能第四次怀孕时,他再也不能像往常一样去大英博物馆安心做研究。作者就将这一天发生的各种滑稽可笑之事逐一道来,并运用了大量文学戏仿和拼贴手法,用喜剧的形式对婚姻家庭这一惯常主题作了意想不到的反思,妙趣横生,字字珠玑。虽然现代家庭早已没有这样的烦恼,但作者表现的男女在理解、安排以及满足自己的性爱时都要经历磨难这一主题,仍然会激起读者的兴趣和共鸣。

消解性欲同道德禁忌的荒诞文学戏仿

融乔伊斯和卡夫卡于一体的乖谬叙述

本书是英国学院派作家戴维·洛奇的第一部幽默小说。研究生亚当和妻子芭芭拉是典型的六十年代初虔诚的天主教徒,他们因为教会教义的限制无法使用避孕用具,多年来一直苦恼不已。某天起床,当亚当发现芭芭拉有可能第四次怀孕时,他再也不能像往常一样去大英博物馆安心做研究。作者就将这一天发生的各种滑稽可笑之事逐一道来,并运用了大量文学戏仿和拼贴手法,用喜剧的形式对婚姻家庭这一惯常主题作了意想不到的反思,妙趣横生,字字珠玑。虽然现代家庭早已没有这样的烦恼,但作者表现的男女在理解、安排以及满足自己的性爱时都要经历磨难这一主题,仍然会激起读者的兴趣和共鸣。

黑塞童话集 豆瓣

Die Märchen

7.8 (24 个评分)

作者:

[德] 赫尔曼·黑塞

译者:

黄霄翎

上海译文出版社

2018

国内首部黑塞童话集,畅销德国百万销量,纷扰世界中的心灵桃源

艺术童话属于世界文学中最受欢迎的小说形式。在弘扬这一传统的二十世纪德语作家中,黑塞当属第一。其艺术童话涵盖乔万尼•薄伽丘的叙事传统、《一千零一夜》故事、幻想型讽刺作品和受精神分析启发的析梦文学,为爱情的幸与不幸、愿望的虚荣、万物的易逝和人类对安全感的渴求等经典童话题材赋予了新意。黑塞的童话贴近生活,世间魔力在于作者认为绝非止于青春期的人类成长能力。

本书收录了黑塞的二十篇童话作品,涵盖其整个创作生涯,也见证了他的人生轨迹。黑塞的童话并非传统意义上的童话作品,却同时深受东西方通话传统的影响。从他十岁时创作的《两兄弟》,到他1933年写就的最后一篇《鸟儿》,它们见证了黑塞试图运用这一体裁记录自己身为一个艺术家的内心世界的尝试。与同时代的很多欧洲作家一样,黑塞密切关注着周遭发生的一切:科技的迅速发展、物质主义的兴起、世界大战的爆发、经济的腾飞和衰退……凡此种种,以及他个人所经历的创伤、疑问和梦想,都在艺术童话的世界里得到了完美的体现。

艺术童话属于世界文学中最受欢迎的小说形式。在弘扬这一传统的二十世纪德语作家中,黑塞当属第一。其艺术童话涵盖乔万尼•薄伽丘的叙事传统、《一千零一夜》故事、幻想型讽刺作品和受精神分析启发的析梦文学,为爱情的幸与不幸、愿望的虚荣、万物的易逝和人类对安全感的渴求等经典童话题材赋予了新意。黑塞的童话贴近生活,世间魔力在于作者认为绝非止于青春期的人类成长能力。

本书收录了黑塞的二十篇童话作品,涵盖其整个创作生涯,也见证了他的人生轨迹。黑塞的童话并非传统意义上的童话作品,却同时深受东西方通话传统的影响。从他十岁时创作的《两兄弟》,到他1933年写就的最后一篇《鸟儿》,它们见证了黑塞试图运用这一体裁记录自己身为一个艺术家的内心世界的尝试。与同时代的很多欧洲作家一样,黑塞密切关注着周遭发生的一切:科技的迅速发展、物质主义的兴起、世界大战的爆发、经济的腾飞和衰退……凡此种种,以及他个人所经历的创伤、疑问和梦想,都在艺术童话的世界里得到了完美的体现。

莫失莫忘 Goodreads 豆瓣

Never Let Me Go

8.8 (129 个评分)

作者:

[英] 石黑一雄

译者:

张坤

上海译文出版社

2018

- 6

★ 2017诺奖得主石黑一雄迄今为止最感人的作品

★ 一部笔触细腻、技艺娴熟的经典巨作

★ 一场史无前例的情感体验 一部生物工程时代的《一九八四》

★ 2010年翻拍为同名电影,英国女星凯拉·奈特莉主演

★ 2016年翻拍为10集日剧,绫濑遥、三浦春马等主演

《莫失莫忘》是石黑一雄一部具有反乌托邦色彩的科幻小说,曾入围2005年布克奖和美国书评人协会奖决选名单。英格兰乡村深处的黑尔舍姆学校中,凯西、露丝和汤米三个好朋友在这里悠然成长。他们被导师小心呵护,接受良好的诗歌和艺术教育。然而,看似一座世外桃源的黑尔舍姆,却隐藏着许多秘密。凯西三人长大后,逐渐发现记忆中美好的成长过程,处处都是无法追寻的惶惑与骇人的问号……

★ 一部笔触细腻、技艺娴熟的经典巨作

★ 一场史无前例的情感体验 一部生物工程时代的《一九八四》

★ 2010年翻拍为同名电影,英国女星凯拉·奈特莉主演

★ 2016年翻拍为10集日剧,绫濑遥、三浦春马等主演

《莫失莫忘》是石黑一雄一部具有反乌托邦色彩的科幻小说,曾入围2005年布克奖和美国书评人协会奖决选名单。英格兰乡村深处的黑尔舍姆学校中,凯西、露丝和汤米三个好朋友在这里悠然成长。他们被导师小心呵护,接受良好的诗歌和艺术教育。然而,看似一座世外桃源的黑尔舍姆,却隐藏着许多秘密。凯西三人长大后,逐渐发现记忆中美好的成长过程,处处都是无法追寻的惶惑与骇人的问号……

宫廷社会 豆瓣

Die höfische Gesellschaft

作者:

(德) 诺贝特·埃利亚斯 (Norbert Elias)

译者:

林荣远

上海译文出版社

2020

- 3

本书以法国旧制度时期宫廷社会的人及其日常生活为研究对象,分析了宫廷生活在礼节、典仪、品味、服饰、习俗乃至谈吐方面的每个精心设计的细节,展现出宫廷社会中人的言谈举止与其他社会群体的明显差别,其居所内部结构与外表装饰都遵从严格的等级区别,不仅是消遣娱乐,还有他们的职业生活本身,都必须体现自己的等级,履行自己的社会义务和需求,因为这事关名誉,将决定自己是发达还是没落。作者以大量例子证明了这种宫廷生活形态是维持并控制贵族的一种手段,它不仅塑造贵族的人格,连国王都不能幸免;而且产生了文化、政治和历史的后果。

达洛卫夫人 豆瓣

Mrs Dalloway

8.4 (28 个评分)

作者:

[英]弗吉尼亚·伍尔夫

译者:

孙梁

/

苏美

上海译文出版社

2011

- 5

弗吉尼亚·伍尔夫(1882-1941),英国著名女作家,意识流小说家的代表之一。《达洛卫夫人》是她的代表作。 《达洛卫夫人》描写了一位议员夫人一天的活动过程。全书以主人公为核心,以她的生日晚宴为枢纽,突出地塑造了两个截然不同的典型:代表上流社会及习惯势力的“大医师”布雷德肖和平民出生的史密斯;同时对当时英国社会的上层阶级中形形式式的人物做了入木三分的刻画,让读者领略到典型意识流小说的各种特色,并以其“一天写尽一个女人的一生”的艺术功力,淋漓尽致地展现了这部作品的独特性,同时还告诉人们,意识流小说并非仅仅是艺术技巧的创新,它们也可以具有深刻的思想性和社会意义。

身份的焦虑 豆瓣

Status Anxiety

7.7 (42 个评分)

作者:

[英] 阿兰·德波顿

译者:

陈广兴

/

南治国

上海译文出版社

2009

- 4

这本书并非一本充满学术语言的“高深”著作。它用通俗、有趣的语言,为现代人解读了“身份”的前世今生,以及我们为什么会为“身份”而焦虑。“身份”这个词在这本书中更多的还是指一种社会地位,一种当代人追求的功名利禄。为什么我们渴望得到别人的认同?是什么让我们变得“势利”,对于金钱和时尚的欲望之壑为何总也填不满?我们到底怎样才能克服这种身份的焦虑呢?在阅读这些文本的时候,一方面,你会惊叹于德波顿广博的知识,那信手拈来的典故和风趣的点评,为你从多个视角展现了人类的“身份”观念;另一方面,你会渐渐审视自我,发现许多已经在你脑海里根深蒂固的东西,开始动摇和解体。

幽玄·物哀·寂 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

[日] 大西克礼

译者:

王向远

上海译文出版社

2017

- 7

大西克礼是日本现代美学史上有重要贡献的、具有自己独特而系统的美学理论体系的美学家,是日本现代美学由明治、大正时期向昭和前期以及由昭和前期向昭和后期即战后的过渡和转型过程的重要中介。

《幽玄·物哀·寂》对日本传统美学的三大关键词 “幽玄”、“物哀”、“寂” 进行了系统深入的剖析和阐释,以其体系性的建构、文化语义学的方法、细致的理论分析、独到的阐发与见解,而在日本传统文论与美学的研究中卓荦超伦,堪称日本乃至东方美学的经典著作。本书将大西克礼的美学研究“三部曲” 《“幽玄”论》《“物哀”论》 《“寂”论》合为一卷。

《幽玄·物哀·寂》对于中国读者深入理解日本民族的美学观念与审美趣味,对于有效把握日本文学艺术的民族特性乃至日本民族的文化心理,对于比较诗学与比较文学的研究,都极有参考价值。

《幽玄·物哀·寂》对日本传统美学的三大关键词 “幽玄”、“物哀”、“寂” 进行了系统深入的剖析和阐释,以其体系性的建构、文化语义学的方法、细致的理论分析、独到的阐发与见解,而在日本传统文论与美学的研究中卓荦超伦,堪称日本乃至东方美学的经典著作。本书将大西克礼的美学研究“三部曲” 《“幽玄”论》《“物哀”论》 《“寂”论》合为一卷。

《幽玄·物哀·寂》对于中国读者深入理解日本民族的美学观念与审美趣味,对于有效把握日本文学艺术的民族特性乃至日本民族的文化心理,对于比较诗学与比较文学的研究,都极有参考价值。

芬兰人的噩梦 豆瓣

Finnish Nightmares

7.2 (216 个评分)

作者:

[芬]卡罗利娜·科尔霍宁

译者:

李浚帆

广西师范大学出版社

2018

- 6

★此书通往社恐患者俱乐部。

★Facebook超人气漫画集,讲述一个社恐患者的各种内心戏。

★也许,你也是一个“芬兰人”。

【本书看点】

① Facebook超人气幽默漫画集。一个社恐患者的自我拉扯,无数让人会心一笑的日常小困境。

——“芬兰人的噩梦”就是:拦错了巴士, 却又不好意思不上车;有人在公共场所大声跟你说话;电梯里只有你自己和一个陌生人;你想尝尝免费样品,可又不想和销售员说话;当众发言的时候;求职时不得不为自己说些好话;同事找你闲聊,不得不假装自己很忙……

——“芬兰人的白日梦”则是:安静……那是一辆空无一人的公共巴士,一部只有自己的电梯,一种不需要打扰别人,也不会被别人打扰的生活。

②也许,你也是一个“芬兰人”。

善良又坚持,害羞又内省,日常生活中的纷纷扰扰,也许不仅仅只是芬兰人的噩梦。

如果你也像马蒂一样,日常生活中常常遭遇各种不足为人道的小困境,说明你的内心深处可能也有一个小马蒂,你可能也是一个“芬兰人”。

【内容简介】

芬兰有个笑话是这样讲的,“一个内向的芬兰人和你说话的时候看着自己的鞋子,一个外向的芬兰人和你说话的时候看着你的鞋子。”

我们的主人公——马蒂,一个典型的芬兰人,低调内敛,喜欢安静,重视私人空间。

马蒂尽力做到“己所不欲,勿施于人”:尊重他人的空间,待人接物彬彬有礼,不用无聊的闲扯烦扰别人。可是,你或许也猜到了,有时候事与愿违。

如果这本书能让你会心一笑,那说明你心里可能也有一个小马蒂。

★Facebook超人气漫画集,讲述一个社恐患者的各种内心戏。

★也许,你也是一个“芬兰人”。

【本书看点】

① Facebook超人气幽默漫画集。一个社恐患者的自我拉扯,无数让人会心一笑的日常小困境。

——“芬兰人的噩梦”就是:拦错了巴士, 却又不好意思不上车;有人在公共场所大声跟你说话;电梯里只有你自己和一个陌生人;你想尝尝免费样品,可又不想和销售员说话;当众发言的时候;求职时不得不为自己说些好话;同事找你闲聊,不得不假装自己很忙……

——“芬兰人的白日梦”则是:安静……那是一辆空无一人的公共巴士,一部只有自己的电梯,一种不需要打扰别人,也不会被别人打扰的生活。

②也许,你也是一个“芬兰人”。

善良又坚持,害羞又内省,日常生活中的纷纷扰扰,也许不仅仅只是芬兰人的噩梦。

如果你也像马蒂一样,日常生活中常常遭遇各种不足为人道的小困境,说明你的内心深处可能也有一个小马蒂,你可能也是一个“芬兰人”。

【内容简介】

芬兰有个笑话是这样讲的,“一个内向的芬兰人和你说话的时候看着自己的鞋子,一个外向的芬兰人和你说话的时候看着你的鞋子。”

我们的主人公——马蒂,一个典型的芬兰人,低调内敛,喜欢安静,重视私人空间。

马蒂尽力做到“己所不欲,勿施于人”:尊重他人的空间,待人接物彬彬有礼,不用无聊的闲扯烦扰别人。可是,你或许也猜到了,有时候事与愿违。

如果这本书能让你会心一笑,那说明你心里可能也有一个小马蒂。

故宫物语 豆瓣

故宮物語:政治の縮図、文化の象徴を語る90話

6.0 (7 个评分)

作者:

[日] 野岛刚

译者:

张惠君

上海译文出版社

2018

- 3

彩图呈现 | 台北故宫珍宝物语

八卦掌故 | 四个故宫历史钩沉

第一篇「话文物」,讲述《翠玉白菜》《溪山行旅图》《快雪时晴帖》《毛公鼎》《富春山居图》……台北故宫36件标志性馆藏的故事。不只写文物本身,更写其产生的时代背景,写战时的颠沛流离,写战后的阴差阳错。

第二篇「谈故宫」,每一话都围绕着与故宫相关的历史人物与事件,特写故宫的过去。“故宫的历史就是中国近代史的缩影,文化反映了中国所有的东西,中国人也通过文化反映了自己的历史和命运。”

第三篇「访昔人」,是四个故宫的历任院长与名人专访记录。借这些与故宫命运深深勾连的人物之口,揭露不为人知的历史细节。

八卦掌故 | 四个故宫历史钩沉

第一篇「话文物」,讲述《翠玉白菜》《溪山行旅图》《快雪时晴帖》《毛公鼎》《富春山居图》……台北故宫36件标志性馆藏的故事。不只写文物本身,更写其产生的时代背景,写战时的颠沛流离,写战后的阴差阳错。

第二篇「谈故宫」,每一话都围绕着与故宫相关的历史人物与事件,特写故宫的过去。“故宫的历史就是中国近代史的缩影,文化反映了中国所有的东西,中国人也通过文化反映了自己的历史和命运。”

第三篇「访昔人」,是四个故宫的历任院长与名人专访记录。借这些与故宫命运深深勾连的人物之口,揭露不为人知的历史细节。

装腔指南 豆瓣

How to Sound Cultured

5.8 (13 个评分)

作者:

[英] 托马斯· W. 霍奇金森

/

[英] 休伯特· 范登伯格

译者:

陈以侃

上海译文出版社

2020

- 1

☆大跌眼镜的文史趣闻;意想不到的反转人生

☆一份富有阅读愉悦感的当代社会文化指南录

哪位哲学家的发型最癫狂?

哪位小说家一天要喝50杯浓咖啡?

对波伏瓦来说萨特到底是一个怎么样的存在?

读完这本妙趣横生的高雅文化普及小书《装腔指南》,你就什么都知道了!这本书向读者介绍了海德格尔、蒙田、卡尔·波普尔、克劳德·列维-斯特劳斯(显然不是那位牛仔裤设计师!)、安迪·沃霍尔等200多位知识分子聊天时最爱提到的文化人物,还提供了充满创意的“使用方法”。读罢这本书,你再也不愁会将黑格尔与恩格斯混淆起来,也能完全掌握如何在一场对话中适时地插入福柯这个名字,以及诺奖作家库切的名字如何发音才地道。除此以外,在介绍每一位文化名人时作者都不忘佐以趣味八卦,机智风趣,令人莞尔,过目不忘。就是这本书,让 “炸叔”史蒂芬·弗莱脱口而出:“该死,我的所有把戏都被这本书揭穿了!”

☆一份富有阅读愉悦感的当代社会文化指南录

哪位哲学家的发型最癫狂?

哪位小说家一天要喝50杯浓咖啡?

对波伏瓦来说萨特到底是一个怎么样的存在?

读完这本妙趣横生的高雅文化普及小书《装腔指南》,你就什么都知道了!这本书向读者介绍了海德格尔、蒙田、卡尔·波普尔、克劳德·列维-斯特劳斯(显然不是那位牛仔裤设计师!)、安迪·沃霍尔等200多位知识分子聊天时最爱提到的文化人物,还提供了充满创意的“使用方法”。读罢这本书,你再也不愁会将黑格尔与恩格斯混淆起来,也能完全掌握如何在一场对话中适时地插入福柯这个名字,以及诺奖作家库切的名字如何发音才地道。除此以外,在介绍每一位文化名人时作者都不忘佐以趣味八卦,机智风趣,令人莞尔,过目不忘。就是这本书,让 “炸叔”史蒂芬·弗莱脱口而出:“该死,我的所有把戏都被这本书揭穿了!”

村上广播 豆瓣

村上ラヂオ

7.6 (31 个评分)

作者:

[日] 村上春树

译者:

林少华

上海译文出版社

2012

- 3

《村上广播》从2000年3月开始在杂志《anan》上连载,横跨1年时间,包括50篇随笔作品。“披萨”、“唱片”、“罗得岛”、“弗吉尼亚?伍尔夫”、“炸面圈”,单是这些关键词,已经足以吸引所有村上粉丝的眼球。当然,里面还包括很多新的话题,比如“火烧胸罩”、“柿籽问题”、“胡萝卜君”等,其中“鸡素烧”、“粗卷寿司”、“手卷”等和日本料理的话题有很多,整本随笔集充满了村上味。尤其让人印象深刻的是,从身为作家出道出席《群像》新人奖颁奖仪式时的记忆“关于西装”开始,边引用钱德勒小说里的台词,边对村上作品里主要的主题之一“死亡”进行考察,以“说再见”结束。“我觉得自己在相应的背景和音乐中得以从个人角度对二十世纪顺利告别。”(说再见)这一末尾的话表现出《村上广播》标示着村上迎来了自己作为一名作家的成熟期或者说转换期这一重要节点。

对空言说 豆瓣

SPEAKING INTO THE AIR:A History of the Idea of Communication

9.6 (27 个评分)

作者:

[美] 约翰·杜翰姆·彼得斯

译者:

邓建国

上海译文出版社

2017

- 1

在当今社会,传播扮演着至关重要而又独一无二的角色。

《对空言说:传播的观念史》一书,以广泛的跨学科的人文视角,向读者展现了传播的观念史,它不仅阐述了传播观念的历史沿革,而且旁征博引,论及历史、哲学、宗教、文化乃至法学与技术史领域,将传播的视域追溯至西方思想中那些最根本的问题。即体现了传播学研究的人文取向,也以一种通俗大众的表达方式激发了公众对传播学的兴趣。

《对空言说》为突破美国实证主义传播学研究传统提供了可行的路径,也因此成为传播思想史的奠基之作。该书在2000年荣膺美国传播学会奖,这是美国传播学界的最高奖项,并在传播学界乃至公众之间激发起广泛的对话。

《对空言说:传播的观念史》一书,以广泛的跨学科的人文视角,向读者展现了传播的观念史,它不仅阐述了传播观念的历史沿革,而且旁征博引,论及历史、哲学、宗教、文化乃至法学与技术史领域,将传播的视域追溯至西方思想中那些最根本的问题。即体现了传播学研究的人文取向,也以一种通俗大众的表达方式激发了公众对传播学的兴趣。

《对空言说》为突破美国实证主义传播学研究传统提供了可行的路径,也因此成为传播思想史的奠基之作。该书在2000年荣膺美国传播学会奖,这是美国传播学界的最高奖项,并在传播学界乃至公众之间激发起广泛的对话。

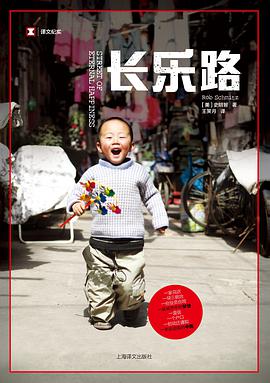

长乐路 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

STREET OF ETERNAL HAPPINESS

8.4 (128 个评分)

作者:

[美] 史明智

译者:

王笑月

上海译文出版社

2018

- 3

一家花店、一块三明治、一份投资合同,

一座城市中的梦想。

一盒信、一个户口、一封动迁通知,

一条街道里的中国。

长乐路长约3.2公里。

在地图上,长乐路是一段很短的波浪线,位于上海市中心地标人民广场的西南方。我的家在波浪线的最西端。从窗口向下望,树叶堆成的华盖常年都在两层楼高处徘徊。

中国极少有这般绿树成荫的街道。19世纪中叶,当欧美国家瓜分这座城市、划界而治时,法国人在租界里种下了这些梧桐。将近一个世纪后,法国人走了,树留了下来。日本人曾轰炸并占领过上海一段时间,但最终他们也从这座城市撤离,梧桐完好无损。随后,共产党来了,经历了“文化大革命”、阶级斗争,很多人英年早逝。这些树依旧傲然挺立。

如今,长乐路上的餐厅、小店琳琅满目,极具小资情调。当我漫步于人行道上,不禁想起这条路见证的那些风起云涌。此处,一个帝国崛起、衰落、又再次崛起。唯有树木恒立。

在长乐路上闲逛之所以让人如此心旷神怡,还要多亏像CK这样的人,正是他们心中怀揣的理想和情怀,支撑起这条狭窄马路两边的各色小店和咖啡馆。这些目光炯炯的外来者将各种梦想层层叠叠垒在一起,希望有机会在大城市里将它们实现。

我想到在大理遇见的那些人心中的梦想,想到亨利在街对面的高楼里分享的有关中国的梦想。我想到了现下充满意味的“中国梦”。

我想到麦琪里的老康、“陈市长”和他的妻子。他们的梦想很简单,只想在自己家里好好过平静安生的日子。

我想到50年代王明一家的通信,想到60年代冯叔和傅姨建设新疆的故事。当时谁又能想到,在50年后的今天,中国人还能肆意梦想、甚至拥有追梦的手段和自由?

一座城市中的梦想。

一盒信、一个户口、一封动迁通知,

一条街道里的中国。

长乐路长约3.2公里。

在地图上,长乐路是一段很短的波浪线,位于上海市中心地标人民广场的西南方。我的家在波浪线的最西端。从窗口向下望,树叶堆成的华盖常年都在两层楼高处徘徊。

中国极少有这般绿树成荫的街道。19世纪中叶,当欧美国家瓜分这座城市、划界而治时,法国人在租界里种下了这些梧桐。将近一个世纪后,法国人走了,树留了下来。日本人曾轰炸并占领过上海一段时间,但最终他们也从这座城市撤离,梧桐完好无损。随后,共产党来了,经历了“文化大革命”、阶级斗争,很多人英年早逝。这些树依旧傲然挺立。

如今,长乐路上的餐厅、小店琳琅满目,极具小资情调。当我漫步于人行道上,不禁想起这条路见证的那些风起云涌。此处,一个帝国崛起、衰落、又再次崛起。唯有树木恒立。

在长乐路上闲逛之所以让人如此心旷神怡,还要多亏像CK这样的人,正是他们心中怀揣的理想和情怀,支撑起这条狭窄马路两边的各色小店和咖啡馆。这些目光炯炯的外来者将各种梦想层层叠叠垒在一起,希望有机会在大城市里将它们实现。

我想到在大理遇见的那些人心中的梦想,想到亨利在街对面的高楼里分享的有关中国的梦想。我想到了现下充满意味的“中国梦”。

我想到麦琪里的老康、“陈市长”和他的妻子。他们的梦想很简单,只想在自己家里好好过平静安生的日子。

我想到50年代王明一家的通信,想到60年代冯叔和傅姨建设新疆的故事。当时谁又能想到,在50年后的今天,中国人还能肆意梦想、甚至拥有追梦的手段和自由?

圣殿春秋 豆瓣 Goodreads

The Pillars of the Earth

作者:

[英国] 肯·福莱特

译者:

胡允桓

上海译文出版社

2017

- 9

《巨人的陨落》作者肯•福莱特开山之作 荡气回肠的历史惊悚悬疑小说

全球销量过亿 欧洲美国十大畅销小说排行榜冠军

英格兰第一座哥特大教堂建造引发善恶较量

谋杀、叛逆、纵火和残暴肆虐的王权阴谋

情欲、贪婪、狡诈和欺骗交织的兄弟阋墙

即使天堂不在,把教堂建造起来

12世纪的英格兰,高耸的哥特式教堂的出现象征着一个新时代的开端。小说就以此为背景,以修建世界第一座哥特式大教堂为经,以王位、爵位争夺战为纬,描绘了善恶交战引发的政教冲突、兄弟阋墙,讲述了一段有关勇气、奉献、梦想、爱情、贪婪和复仇的故事。本书被评论家誉为“史诗般的巨著”,真实的历史背景和细致入微的细节描写,让读者仿佛置身混沌的中世纪,与主人公们一起经历了那段惊心动魄的时光。

全球销量过亿 欧洲美国十大畅销小说排行榜冠军

英格兰第一座哥特大教堂建造引发善恶较量

谋杀、叛逆、纵火和残暴肆虐的王权阴谋

情欲、贪婪、狡诈和欺骗交织的兄弟阋墙

即使天堂不在,把教堂建造起来

12世纪的英格兰,高耸的哥特式教堂的出现象征着一个新时代的开端。小说就以此为背景,以修建世界第一座哥特式大教堂为经,以王位、爵位争夺战为纬,描绘了善恶交战引发的政教冲突、兄弟阋墙,讲述了一段有关勇气、奉献、梦想、爱情、贪婪和复仇的故事。本书被评论家誉为“史诗般的巨著”,真实的历史背景和细致入微的细节描写,让读者仿佛置身混沌的中世纪,与主人公们一起经历了那段惊心动魄的时光。

小城市空间的社会生活 豆瓣 Goodreads

THE SOCIAL LIFE OF SMALL URBAN SPACES

7.7 (7 个评分)

作者:

[美] 威廉·H·怀特

译者:

叶齐茂

/

倪晓晖

上海译文出版社

2016

- 3

In 1980, William H. Whyte published the findings from his revolutionary Street Life Project in The Social Life of Small Urban Spaces. Both the book and the accompanying film were instantly labeled classics, and launched a mini-revolution in the planning and study of public spaces. They have since become standard texts, and appear on syllabi and reading lists in urban planning, sociology, environmental design, and architecture departments around the world.

Project for Public Spaces, which grew out of Holly's Street Life Project and continues his work around the world, has acquired the reprint rights to Social Life, with the intent of making it available to the widest possible audience and ensuring that the Whyte family receive their fair share of Holly's legacy.

From the forward:

For more than 30 years, Project for Public Spaces has been using observations, surveys, interviews and workshops to study and transform public spaces around the world into community places. Every week we give presentations about why some public spaces work and why others don't, using the techniques, ideas, and memorable phrases from William H. "Holly" Whyte's The Social Life of Small Urban Spaces.

Holly Whyte was both our mentor and our friend. Perhaps his most important gift was the ability to show us how to discover for ourselves why some public spaces work and others don't. With the publication of The Social Life of Small Urban Spaces and its companion film in 1980, the world could see that through the basic tools of observation and interviews, we can learn an immense amount about how to make our cities more livable. In doing so, Holly Whyte laid the groundwork for a major movement to change the way public spaces are built and planned. It is our pleasure to offer this important book back to the world it is helping to transform.

Project for Public Spaces, which grew out of Holly's Street Life Project and continues his work around the world, has acquired the reprint rights to Social Life, with the intent of making it available to the widest possible audience and ensuring that the Whyte family receive their fair share of Holly's legacy.

From the forward:

For more than 30 years, Project for Public Spaces has been using observations, surveys, interviews and workshops to study and transform public spaces around the world into community places. Every week we give presentations about why some public spaces work and why others don't, using the techniques, ideas, and memorable phrases from William H. "Holly" Whyte's The Social Life of Small Urban Spaces.

Holly Whyte was both our mentor and our friend. Perhaps his most important gift was the ability to show us how to discover for ourselves why some public spaces work and others don't. With the publication of The Social Life of Small Urban Spaces and its companion film in 1980, the world could see that through the basic tools of observation and interviews, we can learn an immense amount about how to make our cities more livable. In doing so, Holly Whyte laid the groundwork for a major movement to change the way public spaces are built and planned. It is our pleasure to offer this important book back to the world it is helping to transform.

社会学主要思潮 豆瓣

Les étapes de la pensée sociologique

8.8 (10 个评分)

作者:

[法] 雷蒙·阿隆

译者:

葛秉宁

上海译文出版社

2015

- 7

《社会学思想的主要流派》是思想大师雷蒙·阿隆的一部力作,汇集了雷蒙•阿隆1955年到1958年之间在索邦大学的讲义,代表了他在社会学领域潜心研究的最高成就。本书是西方高校普遍采用的哲学﹑社会学及普通文科教材,也被国内高校普遍列为社会学专业必读参考书。

作者按时间先后分章论述了孟德斯鸠、孔德、马克思、托克维尔、涂尔干、帕累托和韦伯等七位社会学家的思想及其主要著作,涵盖了社会学理论成果最丰富的时代 ,同时对这七位社会学家及其思想进行了极富创新的比较研究。整本书叙述脉络清晰、通俗易懂、引人入胜。此外,文中对各社会学理论家思想体系的批判也甚为精辟。

作者按时间先后分章论述了孟德斯鸠、孔德、马克思、托克维尔、涂尔干、帕累托和韦伯等七位社会学家的思想及其主要著作,涵盖了社会学理论成果最丰富的时代 ,同时对这七位社会学家及其思想进行了极富创新的比较研究。整本书叙述脉络清晰、通俗易懂、引人入胜。此外,文中对各社会学理论家思想体系的批判也甚为精辟。