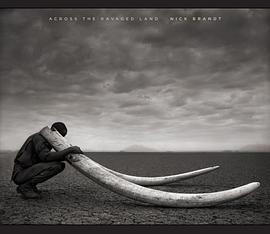

Across the Ravaged Land is the third and final volume in Nick Brandt's trilogy of books documenting the disappearing natural world and animals of East Africa. The book's title, combined with the titles of Brandt's first two books, captures the change he has witnessed: "On this Earth, a shadow falls across the ravaged land." The book offers a darker vision of the world that Brandt has been photographing for the last decade, a world still filled with a stunning beauty, but now tragically tainted and fast disappearing at the hands of man. In addition to a range of new, starkly powerful portraits of animals; elephants, lions, leopards, hyenas, that appear to be posing especially for the photographer as if in a studio, Brandt introduces some new themes. For the first time, humans make an appearance in his photographs. On the jacket, a crouched ranger supports the weight of two giant tusks of an elephant killed by poachers. One new series of photographs has hunters' trophies placed back in the epic landscapes where once these creatures roamed. Another features perfectly preserved animals calcified by the salts of a Rift Valley soda lake. In both instances, the subjects appear strangely alive and sentient in death. Brandt also contributes two essays summing up his photographic odyssey, which has taken more than a decade of intensive work to complete. One details his work from the perspective of conservation, giving a broad overview of the wave of destruction of wildlife and habitat across Africa and describing the work his Big Life Foundation is doing to preserve the Amboseli ecosystem of Kenya and Tanzania. The other discusses technical aspects of his project.