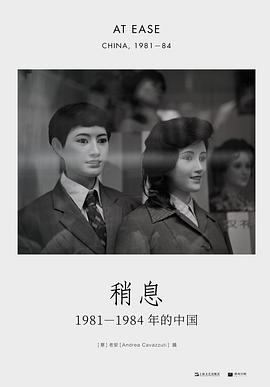

稍息 豆瓣

8.6 (10 个评分)

作者:

[意大利] 老安

上海文艺出版社

2021

- 11

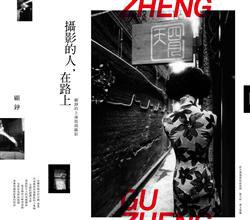

意大利摄影家老安在华40年首部摄影集。

190张照片,记录在改革开放之初的“稍息年代”,

普通中国人如何小心翼翼走向真正意义上的生活。

在这些照片中,我们将目击自己的记忆,也将看见我们的遗忘,

并重新发现有待省察的生活。

陈丹青、余华、刘小东、顾铮、彭磊、李静、冯梦波等推荐

————

本书收录了意大利摄影家老安(Andrea Cavazzuti)1981到1984年在中国拍摄的190余帧照片,记录下了那个“稍息年代”里中国人的一些日常生活场景。

照片里的中国,刚刚走出动荡不安的岁月,尚未来得及拥抱传真手机网络等工具。那是一段罕见的、短暂的沉静时刻,人们在喘一口气,准备跃入即将来临的狂热。

老安的摄影,聚焦于普通中国人的日常生活。在端正的构图里,在有限的画幅中,捕捉无穷无尽的细节。它们无意于报道与解释,却留存下一个时代的气氛。我们将在这些照片中目击自己的记忆,也将看见我们的遗忘,并重新发现有待省察的生活。

本书还收录了陈丹青、刘小东、顾铮的评论文章,老安与奥利沃·巴尔别里、彭磊、冯梦波的对谈,以及老安用中文撰写的风趣幽默的散文作品:《气呼呼的小词典》。

————

这些照片极其珍贵,它们干净,有内涵。既不首肯,又不否认,而是设身处地。

——奥利沃·巴尔别里 [摄影家]

你有过瞢忪发呆的时刻吗——忽然忆及很久前的一幕,陷入深深的、长久的发呆,没有思绪,不带情感,只是呆呆“看见”了自己的记忆——这时刻,就是老安的摄影。太动人了。他成功地使观看者忽略,以至不发觉他的照片如何动人,就像照片中的人没发觉他。

——陈丹青 [画家,作家]

老安的照片,对于我们这一代中国人是弥足珍贵的记忆。在这一张张或安静或活跃的黑白照片里,我们看到过去的自己如何挣脱束缚,小心翼翼走向真正意义上的生活。

——余华 [作家]

老安从来不骚扰他眼前景观,从来不把镜头推得更近,从不把自己的欲望表现在前。老安总是保持和物象间礼貌的距离,摈弃滥情、摈弃抱怨、摈弃明辨是非,像个过来人,不愤怒、不嘲讽……

——刘小东 [画家]

老安用照相机插入现实的瞬间,可能是一个相当暧昧的瞬间,是一个并不说明什么的瞬间,但就是这个瞬间,可能抽出、保留了某个时代的某个时刻的气氛,观者可以据此确认时代。

——顾铮 [摄影评论家]

老安的摄影,宛如契诃夫式的戏剧:散漫,无中心,在一个意义稀薄的日常空间里,重要性大致相当的主人公们微弱地行动着,无所事事,波澜不惊,却在剧终,一切富有韵律、貌似熟悉的细节蓦地发生核聚变,轰然达成一个诗意而陌生的象征。

——李静 [作家]

看老安的照片,给我那种小时候在中国到处转悠的感觉,每个地方完全都不一样……这么素、这么平淡的照片,现在看起来反倒有些不一样的感觉,比较时髦的感觉。

——彭磊 [导演,音乐人]

老安的照片几乎没有碰出来的东西,里面都有看头。

——冯梦波 [艺术家]

190张照片,记录在改革开放之初的“稍息年代”,

普通中国人如何小心翼翼走向真正意义上的生活。

在这些照片中,我们将目击自己的记忆,也将看见我们的遗忘,

并重新发现有待省察的生活。

陈丹青、余华、刘小东、顾铮、彭磊、李静、冯梦波等推荐

————

本书收录了意大利摄影家老安(Andrea Cavazzuti)1981到1984年在中国拍摄的190余帧照片,记录下了那个“稍息年代”里中国人的一些日常生活场景。

照片里的中国,刚刚走出动荡不安的岁月,尚未来得及拥抱传真手机网络等工具。那是一段罕见的、短暂的沉静时刻,人们在喘一口气,准备跃入即将来临的狂热。

老安的摄影,聚焦于普通中国人的日常生活。在端正的构图里,在有限的画幅中,捕捉无穷无尽的细节。它们无意于报道与解释,却留存下一个时代的气氛。我们将在这些照片中目击自己的记忆,也将看见我们的遗忘,并重新发现有待省察的生活。

本书还收录了陈丹青、刘小东、顾铮的评论文章,老安与奥利沃·巴尔别里、彭磊、冯梦波的对谈,以及老安用中文撰写的风趣幽默的散文作品:《气呼呼的小词典》。

————

这些照片极其珍贵,它们干净,有内涵。既不首肯,又不否认,而是设身处地。

——奥利沃·巴尔别里 [摄影家]

你有过瞢忪发呆的时刻吗——忽然忆及很久前的一幕,陷入深深的、长久的发呆,没有思绪,不带情感,只是呆呆“看见”了自己的记忆——这时刻,就是老安的摄影。太动人了。他成功地使观看者忽略,以至不发觉他的照片如何动人,就像照片中的人没发觉他。

——陈丹青 [画家,作家]

老安的照片,对于我们这一代中国人是弥足珍贵的记忆。在这一张张或安静或活跃的黑白照片里,我们看到过去的自己如何挣脱束缚,小心翼翼走向真正意义上的生活。

——余华 [作家]

老安从来不骚扰他眼前景观,从来不把镜头推得更近,从不把自己的欲望表现在前。老安总是保持和物象间礼貌的距离,摈弃滥情、摈弃抱怨、摈弃明辨是非,像个过来人,不愤怒、不嘲讽……

——刘小东 [画家]

老安用照相机插入现实的瞬间,可能是一个相当暧昧的瞬间,是一个并不说明什么的瞬间,但就是这个瞬间,可能抽出、保留了某个时代的某个时刻的气氛,观者可以据此确认时代。

——顾铮 [摄影评论家]

老安的摄影,宛如契诃夫式的戏剧:散漫,无中心,在一个意义稀薄的日常空间里,重要性大致相当的主人公们微弱地行动着,无所事事,波澜不惊,却在剧终,一切富有韵律、貌似熟悉的细节蓦地发生核聚变,轰然达成一个诗意而陌生的象征。

——李静 [作家]

看老安的照片,给我那种小时候在中国到处转悠的感觉,每个地方完全都不一样……这么素、这么平淡的照片,现在看起来反倒有些不一样的感觉,比较时髦的感觉。

——彭磊 [导演,音乐人]

老安的照片几乎没有碰出来的东西,里面都有看头。

——冯梦波 [艺术家]