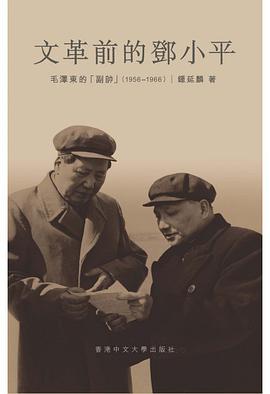

文革前的鄧小平 豆瓣 谷歌图书

9.8 (6 个评分)

作者:

鍾延麟

香港中文大學出版社

2013

- 7

以往的鄧小平研究,基本上將研究時段集中於鄧小平早年的革命經歷和晚年的改革業績。至於鄧小平在文革前十年期間(1956–1966)擔任中共中央總書記的政治角色和作為,往往被有意無意地忽略了。本書正是將研究對象鎖定在這段歷史書寫中的「失蹤」時期。

作者首次全面還原了鄧小平作為毛澤東的「副帥」,在毛所領導的一系列社會主義建設實驗中所擔任的角色和行為,並得出「主事在毛,成事在鄧」的重要結論。書中詳細呈現了鄧小平在 1957 年「整風」、「反右派」運動、1958年軍隊「反教條主義」運動、1958 至 1960 年「大躍進」運動,以及文革前中共的黨對黨外交中,負責「具體部署」的過程和細節,揭示了鄧小平如何強而有力地輔弼毛推行落實前述的運動和政策,其中他究竟擁有多少自主空間,而他的態度和舉措又如何影響了政治的發展。

作者查閱了近年來問世的大量中共歷史資料,包括中共要人的年譜、日記、文集、傳記、回憶資料,並利用地方和海外的檔案文獻、文革批判材料、內部讀物、訪談資料、地方志和報刊等,力圖重建鄧小平個人和相關歷史的真實面貌。

本書選題大膽、視角新穎,資料和研究尤為紮實,具有相當的開創性。了解「副帥」鄧小平,無論對於認識作為一個整體的鄧小平,還是理解文革前十年中共歷史的複雜性,乃至於更深刻地理解「改革開放的總設計師」鄧小平及其晚年的方針決策,都是不可忽視的關鍵。

作者首次全面還原了鄧小平作為毛澤東的「副帥」,在毛所領導的一系列社會主義建設實驗中所擔任的角色和行為,並得出「主事在毛,成事在鄧」的重要結論。書中詳細呈現了鄧小平在 1957 年「整風」、「反右派」運動、1958年軍隊「反教條主義」運動、1958 至 1960 年「大躍進」運動,以及文革前中共的黨對黨外交中,負責「具體部署」的過程和細節,揭示了鄧小平如何強而有力地輔弼毛推行落實前述的運動和政策,其中他究竟擁有多少自主空間,而他的態度和舉措又如何影響了政治的發展。

作者查閱了近年來問世的大量中共歷史資料,包括中共要人的年譜、日記、文集、傳記、回憶資料,並利用地方和海外的檔案文獻、文革批判材料、內部讀物、訪談資料、地方志和報刊等,力圖重建鄧小平個人和相關歷史的真實面貌。

本書選題大膽、視角新穎,資料和研究尤為紮實,具有相當的開創性。了解「副帥」鄧小平,無論對於認識作為一個整體的鄧小平,還是理解文革前十年中共歷史的複雜性,乃至於更深刻地理解「改革開放的總設計師」鄧小平及其晚年的方針決策,都是不可忽視的關鍵。