纪录片

探求自我的世纪 (2002) 豆瓣

The Century of the Self

9.2 (13 个评分)

导演:

亚当·柯蒂斯

演员:

Martin S. Bergmann

/

Tony Blair

…

其它标题:

The Century of the Self

本系列探讨弗洛伊德精神分析学说对20世纪的巨大影响。

美国特纳出版公司最近出版的《20世纪人类全纪录》,把1900年西格蒙特·弗洛伊德《梦的释义》的出版作为20世纪的开端。这决不是别出心裁,而是把精神分析理论的问世当作一个划时代的标志,从此人类对自身的探索进入了一个新阶段,所以有些西方学者把20世纪称之为"精神分析的世纪".《梦的释义》出版100年来,人们对精神分析学说毁誉参半,研究弗洛伊德的着作就达几千部,特别是许多思想大师都对弗洛伊德做出了评价,这就使人们常常戴着大师们的眼镜去看待弗洛伊德,由此产生了一些"错误认同".正如当代意大利哲学家恩贝托·埃柯(UmbereoEco)所说,马可波罗在爪哇把犀牛认作独角兽,这种错误认同产生的原因在于"他正是他的"背景书籍"的牺牲品。"①经过100年的洗礼,弗洛伊德的思想价值不但没有减弱反而增强了。因此要摆脱以往人们对弗洛伊德的错误认同,强调个人对弗洛伊德原着的特殊理解,并把这种理解与当代学术界的研究成果结合起来是十分必要的。首先,弗洛伊德不仅是一个精神病专家,更重要的是,他作为一个人文科学思想家在历史上留下了宝贵的精神财富。

弗洛伊德从人类心理冲突的角度去关照潜意识的产生与作用。因此,他的发现不仅意味着医学的进步,还打破了人类思想与生活中的许多假象,扩展了人类对精神生活的感知,并以不能再视而不见的事实描述出潜意识这种复杂而真实的人文现象。他对梦的层层揭示触及了人类精神世界最难以接近的部分。他对导致人的梦境的潜意识的分析引导着人类更透彻地了解了自己——20世纪达利的绘画、劳伦斯的小说、希区柯克的电影、马勒的音乐,弗洛伊德对生命潜意识的透视在几乎所有人文领域里都留下了深刻的印记。

当弗洛伊德80岁诞辰来临之际,全世界200多位科学艺术家致信祝贺,他们说:“如果世间有什么行动可以被永远铭记的话,那就是对人类心灵的洞察。”

弗洛伊德,“有史以来第一位正视人类心灵问题的人”。

美国特纳出版公司最近出版的《20世纪人类全纪录》,把1900年西格蒙特·弗洛伊德《梦的释义》的出版作为20世纪的开端。这决不是别出心裁,而是把精神分析理论的问世当作一个划时代的标志,从此人类对自身的探索进入了一个新阶段,所以有些西方学者把20世纪称之为"精神分析的世纪".《梦的释义》出版100年来,人们对精神分析学说毁誉参半,研究弗洛伊德的着作就达几千部,特别是许多思想大师都对弗洛伊德做出了评价,这就使人们常常戴着大师们的眼镜去看待弗洛伊德,由此产生了一些"错误认同".正如当代意大利哲学家恩贝托·埃柯(UmbereoEco)所说,马可波罗在爪哇把犀牛认作独角兽,这种错误认同产生的原因在于"他正是他的"背景书籍"的牺牲品。"①经过100年的洗礼,弗洛伊德的思想价值不但没有减弱反而增强了。因此要摆脱以往人们对弗洛伊德的错误认同,强调个人对弗洛伊德原着的特殊理解,并把这种理解与当代学术界的研究成果结合起来是十分必要的。首先,弗洛伊德不仅是一个精神病专家,更重要的是,他作为一个人文科学思想家在历史上留下了宝贵的精神财富。

弗洛伊德从人类心理冲突的角度去关照潜意识的产生与作用。因此,他的发现不仅意味着医学的进步,还打破了人类思想与生活中的许多假象,扩展了人类对精神生活的感知,并以不能再视而不见的事实描述出潜意识这种复杂而真实的人文现象。他对梦的层层揭示触及了人类精神世界最难以接近的部分。他对导致人的梦境的潜意识的分析引导着人类更透彻地了解了自己——20世纪达利的绘画、劳伦斯的小说、希区柯克的电影、马勒的音乐,弗洛伊德对生命潜意识的透视在几乎所有人文领域里都留下了深刻的印记。

当弗洛伊德80岁诞辰来临之际,全世界200多位科学艺术家致信祝贺,他们说:“如果世间有什么行动可以被永远铭记的话,那就是对人类心灵的洞察。”

弗洛伊德,“有史以来第一位正视人类心灵问题的人”。

中国的重生 (2019) 豆瓣

Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов

8.5 (46 个评分)

导演:

阿列克谢·杰尼索夫

片中所用的影像素材并非全新,只是“先前从未公之于世”。这些素材由10多位苏联最杰出的纪录片大师在70年前实地拍摄而成。1949年,苏联派摄影师们前往百废待兴的中国,纪录新中国的诞生。这批资料的备注名便是《苏联摄影师眼中的中国》。它们在苏俄纪录片档案库里沉睡了半个多世纪,所幸全俄国家广播电视公司历史频道总编辑杰尼索夫从浩如烟海的胶片中发现了它们,并决意向人们展现:如今我们所熟悉的中国,在70年前曾经遭遇哪些困难,有着怎样的市井生活?

虚实游戏:齐泽克反转再反转 (2004) 豆瓣

Slavoj Zizek: The Reality of the Virtual

导演:

Ben Wright

演员:

Slavoj Zizek

其它标题:

Slavoj Zizek: The Reality of the Virtual

神秘旅行:细胞内部之旅 (2012) 豆瓣

Secret Universe: Journey Inside the Cell

导演:

Mike Davis

演员:

David Tennant

其它标题:

Secret Universe: Journey Inside the Cell

这是一个关于人类细胞与腺病毒争夺我们DNA控制权并持续了数亿年的战争故事。取材于对细胞的最新发现,纪录片将我们带入人类细胞绚丽的内部世界。 在细胞可视化的世界级专家,分子生物学家和好莱坞电脑三维动画设计师的帮助下,观众将在最新发现的,宛如外星世界的细胞内部体验一次科学的电影旅程。

Production Companies:

Wide-Eyed Entertainment Distributors

British Broadcasting Corporation (BBC) (2012) (UK) (TV)

Special Effects:

Intelligent Creatures (visual effects)

Production Companies:

Wide-Eyed Entertainment Distributors

British Broadcasting Corporation (BBC) (2012) (UK) (TV)

Special Effects:

Intelligent Creatures (visual effects)

那天,大海 (2018) IMDb 豆瓣 TMDB 维基数据

그날, 바다

9.0 (134 个评分)

导演:

金智永

演员:

郑雨盛

其它标题:

그날, 바다

/

那一天,大海(台)

…

2014年4月16日,追踪世越号航线,对至今尚未查明的沉没原因进行了科学的分析与记录。对于事故发生时间的陈述,各自不同的记录以及消失的航迹,以乘客的采访和目击者的证词及专家咨询等为基础,重新组织了那天大海上发生的事情。

耗资9亿韩元,经过科学验证及坚实的CG还原,再现沉 船过程。航线再构成花费六个月,在长达四年的时间里缜密调查,从物理学博士的咨询开始,首次公开世越号幸存者的另一种证词和资料等客观证据。

并非单纯的“提出质疑”,而是以“事实”为依据,完全不同的新的世越号纪录片诞生。由执导《백년전쟁 1부》(《百年战争第1部》)、《프레이저 보고서 1부-누가 한국 경제를 성장시켰는가》(《Fraser Report第一部-谁让韩国经济增长了》)通过犀利的目光和执着的采访被称为“疯狂的金导演”的金智永担任导演。

耗资9亿韩元,经过科学验证及坚实的CG还原,再现沉 船过程。航线再构成花费六个月,在长达四年的时间里缜密调查,从物理学博士的咨询开始,首次公开世越号幸存者的另一种证词和资料等客观证据。

并非单纯的“提出质疑”,而是以“事实”为依据,完全不同的新的世越号纪录片诞生。由执导《백년전쟁 1부》(《百年战争第1部》)、《프레이저 보고서 1부-누가 한국 경제를 성장시켰는가》(《Fraser Report第一部-谁让韩国经济增长了》)通过犀利的目光和执着的采访被称为“疯狂的金导演”的金智永担任导演。

盗火者:中国教育改革调查 (2013) 豆瓣

盜火者:中國教育改革調查

9.0 (75 个评分)

导演:

邓康延

演员:

叶开

/

周国平

…

2013年9月9日至9月13日,十集电视纪录片《盗火者:中国教育改革调查》将在凤凰卫视中文台《凤凰大视野》首播(1-5集),播出时间为周一到周五每晚20:00。本片由深圳越众影视公司、深圳市越众投资控股股份有限公司制作出品,深圳市宣传文化事业发展专项基金支持。凤凰卫视首播之后,本片随后将登陆中国教育电视台、重庆卫视等电视频道。

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

空中浩劫 第一季 (2003) 豆瓣 TMDB

Mayday Season 1 所属 电视剧集: 空中浩劫

9.2 (45 个评分)

导演:

Greg Lanning

空中浩劫(英文:Mayday、Air Crash Investigation或Air Emergency)是一个由加拿大的Cineflix公司所制作的纪录片节目,分别在世界各地的国家地理频道及Discovery频道播出。此节目主要介绍1970年代黑匣子发明之后所发生的近代重大航空事故。目前正在播出第十一季,第十二季中也正在计划中。在第三季时,有三集穿插铁道事故及航海事故(此三集在海外地区播出时未必归为空中浩劫系列,台湾地区国家地理频道将此三集列为“浩劫现场”系列)。

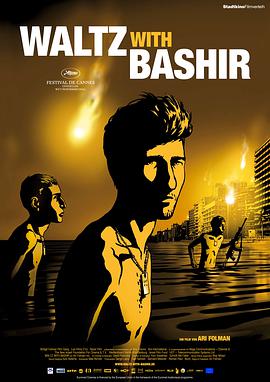

和巴什尔跳华尔兹 (2008) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

ואלס עם באשיר

8.6 (146 个评分)

导演:

阿里·福尔曼

演员:

Ron Ben-Yishai

/

Ronny Dayag

…

其它标题:

ואלס עם באשיר

/

与魔共舞(港)

…

本片是第一部以动画形式拍摄的纪录片。以色列导演阿里•福尔曼19岁时作为以色列士兵亲眼目睹1982年黎巴嫩贝鲁特萨巴拉与沙提拉巴勒斯坦难民营大屠杀。二十多年后,失忆的福尔曼通过与当年的战友、朋友、心理医生和亲历惨案的军人与记者的对话采访,试图回忆起屠杀的真相。随着福尔曼的 记忆被逐步唤起,1982年黎巴嫩战争的惨象逐帧浮现。

本片获得2008年恺撒奖最佳外语片、金球奖最佳外语片、洛杉矶电影协会最佳动画片奖和最佳纪录片亚军,并被提名奥斯卡最佳外语片、英国电影电视协会最佳非英语影片和最佳动画片,并入主2009年戛纳金棕榈奖主竞赛单元。

本片获得2008年恺撒奖最佳外语片、金球奖最佳外语片、洛杉矶电影协会最佳动画片奖和最佳纪录片亚军,并被提名奥斯卡最佳外语片、英国电影电视协会最佳非英语影片和最佳动画片,并入主2009年戛纳金棕榈奖主竞赛单元。