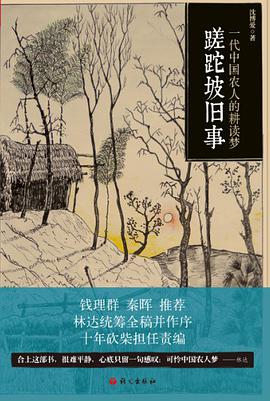

蹉跎坡旧事 豆瓣

作者:

沈博爱

语文出版社

2013

- 10

钱理群 秦晖 推荐 林达统筹全稿并作序 十年砍柴担任责编

感谢作者记录了一方的民间历史,画下精美插图,记下家乡山水的变迁,记下了一个个活生生的乡人故事。让后人懂得和记得:

爱国,就是珍惜一片片土地,就是爱一个个父老乡亲,如果乡土被糟蹋、乡亲不能实现最起码梦想,中国无尊严。

合上这部书,很难平静,心底只留一句感叹:可怜中国农人梦……

——林达

博老这本书,记录了作者被劳改时,第一个孩子夭亡、前妻远嫁湖北、祖父在绝望中死去等悲惨的人生经历,但整部书的风格并不哀怨,而是一种昂扬不屈的调子。从这部书里,能看出中国底层知识人极其顽强的生命力。我以前所读相关题材的书,多是一些大知识分子、高级干部回忆“极左”时期所受的磨难,所表达的痛苦感很浓烈,似乎自己是天下最冤屈的人。

和这类大人物相比,博老因为卑微,所以生命力更强,其对待苦难的态度也更为达观。

这种生命力坚强,对博老而言,包括两个方面,一是旺盛的求生欲;二是在极端艰难的环境中具有很强的生存能力。

——十年砍柴

这本书给我们讲述了一个大时代中的农人的个人故事,告诉我们,正常社会迷失之后会发生什么。在那个时代,中国百分之九十以上是农民,却很少有人出来讲述农人故事,作者非常特别,他罕见地在填补这个空缺。

他生活在湖南乡村最底层,禀赋奇异,记忆超强,能写善画,关注细节,有天生的历史感,而他的年龄,恰恰连接了那个各种动荡摧毁的传统社会,以及被经济大潮淹没了的一段五十年重要历史。

感谢作者记录了一方的民间历史,画下精美插图,记下家乡山水的变迁,记下了一个个活生生的乡人故事。让后人懂得和记得:

爱国,就是珍惜一片片土地,就是爱一个个父老乡亲,如果乡土被糟蹋、乡亲不能实现最起码梦想,中国无尊严。

合上这部书,很难平静,心底只留一句感叹:可怜中国农人梦……

——林达

博老这本书,记录了作者被劳改时,第一个孩子夭亡、前妻远嫁湖北、祖父在绝望中死去等悲惨的人生经历,但整部书的风格并不哀怨,而是一种昂扬不屈的调子。从这部书里,能看出中国底层知识人极其顽强的生命力。我以前所读相关题材的书,多是一些大知识分子、高级干部回忆“极左”时期所受的磨难,所表达的痛苦感很浓烈,似乎自己是天下最冤屈的人。

和这类大人物相比,博老因为卑微,所以生命力更强,其对待苦难的态度也更为达观。

这种生命力坚强,对博老而言,包括两个方面,一是旺盛的求生欲;二是在极端艰难的环境中具有很强的生存能力。

——十年砍柴

这本书给我们讲述了一个大时代中的农人的个人故事,告诉我们,正常社会迷失之后会发生什么。在那个时代,中国百分之九十以上是农民,却很少有人出来讲述农人故事,作者非常特别,他罕见地在填补这个空缺。

他生活在湖南乡村最底层,禀赋奇异,记忆超强,能写善画,关注细节,有天生的历史感,而他的年龄,恰恰连接了那个各种动荡摧毁的传统社会,以及被经济大潮淹没了的一段五十年重要历史。