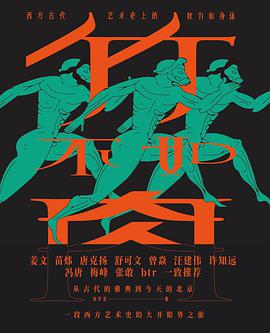

竹不如肉 豆瓣 Goodreads

7.8 (13 个评分)

作者:

张宇凌

中信出版集团

2020

- 1

从公元前三千多年的古埃及到今天,从希腊、意大利、法国、俄罗斯到中国,在艺术史中穿凿“虫洞”,搭建不同时空的通路。古雅典人民英雄雕塑在工体北门影现,伦敦艺术大学前校长跟古埃及法老选择同款造型,听见耶路撒冷的审判在《憨豆先生》的插曲里回响,闻到身体精油的芳香从古希腊运动馆直 达你的健身房……“研究者的乐趣就在于,找出那些挑战魔镜的沉默证物,对它不停追问下去,等到它理竭词穷,它才会向你展示非你所愿的奇观。”“汉代的中国人和公元前6世纪的伊特鲁里亚人,不约而同地在死亡面前展现了夫妇宴饮的图像,仿佛死亡就是两只旧酒杯几乎听不见的轻轻一碰。”

从古埃及的《纳芙蒂蒂王后胸像》、古雅典的《握手言别》雕像、古罗马的《忧郁的罗马人》雕像,到中世纪的《夫人与独角兽》壁毯、文艺复兴时期的耶稣造像和艺术审查,再到现代的西尔维娅•斯莱的女性主义画作,作者选取了西方艺术史上的一些名作,并透过作品解读背后的思想和文化 ,带领我们展开了一段大开眼界的艺术之旅。

————————————

真正的研究者只研究让她着迷的东西。张宇凌以理性的态度回溯那段理性尚未萌芽的历史,让我们记起生命的本能。——姜文(演员、导演)

对我而言,《竹不如肉》是一段大开眼界之旅。张宇凌的行文细腻、广博且锐利,充满反常规的洞察。——许知远(作家、单向空间创始人)

我还清楚记得《竹不如肉》书中一些文章的编辑过程,哪段文字对应哪些图片,哪张图片太小了,要到哪里找大图。编辑其实就是替读者先看一遍稿子,在这个过程中,我喜欢上了艺术。希望张宇凌这本书能让你更喜欢艺术。——苗炜(作家、编辑)

我对张宇凌写作的艺术史,喜欢之外,还有信任。这种信任源于她文章中细密结实的知识底蕴,也源于她精神结构里的一种特殊的乌托邦性:活在艺术中,理性地燃烧,冷静地沉迷。——曾焱(《三联生活周刊》副主编)

《竹不如肉》以非常独特的视角为我们阐释了西方美术史上的诸多经典作品,以及它们背后鲜为人知的故事,加深了我们对西方文化的理解。——张敢(清华大学美术学院艺术史论系教授)

《竹不如肉》阅后,乃知艺术也洞穿人性。艺术史,是一曲权力和美、欲望和温情、身体和眼睛、荆棘和王冠……变奏的冰与火之歌。——唐克扬(建筑师和建筑史研究者、写作者)

意大利作家翁贝托•艾柯曾经说过,我们必须通过故事来理解这个世界。《竹不如肉》成功证明了这一点:张宇凌如同小说家一般,选取恰适的视角,用精彩的故事将读者拉进西方古代艺术世界。就这样,艺术史不再是枯燥的知识点,而成为一段脑力激荡的愉悦旅程。——btr(作家)

从古埃及的《纳芙蒂蒂王后胸像》、古雅典的《握手言别》雕像、古罗马的《忧郁的罗马人》雕像,到中世纪的《夫人与独角兽》壁毯、文艺复兴时期的耶稣造像和艺术审查,再到现代的西尔维娅•斯莱的女性主义画作,作者选取了西方艺术史上的一些名作,并透过作品解读背后的思想和文化 ,带领我们展开了一段大开眼界的艺术之旅。

————————————

真正的研究者只研究让她着迷的东西。张宇凌以理性的态度回溯那段理性尚未萌芽的历史,让我们记起生命的本能。——姜文(演员、导演)

对我而言,《竹不如肉》是一段大开眼界之旅。张宇凌的行文细腻、广博且锐利,充满反常规的洞察。——许知远(作家、单向空间创始人)

我还清楚记得《竹不如肉》书中一些文章的编辑过程,哪段文字对应哪些图片,哪张图片太小了,要到哪里找大图。编辑其实就是替读者先看一遍稿子,在这个过程中,我喜欢上了艺术。希望张宇凌这本书能让你更喜欢艺术。——苗炜(作家、编辑)

我对张宇凌写作的艺术史,喜欢之外,还有信任。这种信任源于她文章中细密结实的知识底蕴,也源于她精神结构里的一种特殊的乌托邦性:活在艺术中,理性地燃烧,冷静地沉迷。——曾焱(《三联生活周刊》副主编)

《竹不如肉》以非常独特的视角为我们阐释了西方美术史上的诸多经典作品,以及它们背后鲜为人知的故事,加深了我们对西方文化的理解。——张敢(清华大学美术学院艺术史论系教授)

《竹不如肉》阅后,乃知艺术也洞穿人性。艺术史,是一曲权力和美、欲望和温情、身体和眼睛、荆棘和王冠……变奏的冰与火之歌。——唐克扬(建筑师和建筑史研究者、写作者)

意大利作家翁贝托•艾柯曾经说过,我们必须通过故事来理解这个世界。《竹不如肉》成功证明了这一点:张宇凌如同小说家一般,选取恰适的视角,用精彩的故事将读者拉进西方古代艺术世界。就这样,艺术史不再是枯燥的知识点,而成为一段脑力激荡的愉悦旅程。——btr(作家)