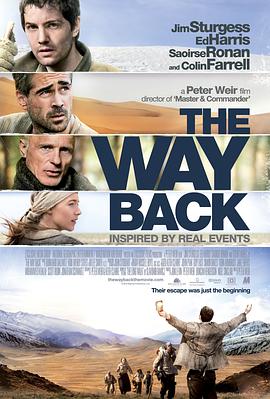

回来的路 (2010) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

The Way Back

7.5 (63 个评分)

导演:

彼得·威尔

演员:

吉姆·斯特吉斯

/

艾德·哈里斯

…

其它标题:

The Way Back

/

亡命千万里(台)

…

1939年苏德瓜分波兰后不久,波兰青年维斯切克•乔努斯(吉姆•斯特吉斯 Jim Sturgess )因其所谓的“反党反斯大林”间谍行为,被送入了西伯利亚的劳动营。其时已是1940年,在严寒的西伯利亚,乔努斯结识了同为政治犯的演员安德烈,后者有一项酝酿多时的逃跑计划,美国老人史密斯(艾德•哈里斯 Ed Harris 饰)、罪犯沃尔卡(柯林•法瑞尔 Colin Farrell 饰)等人陆续加入了他们的小圈子,在一个大雪之夜,乔努斯等七人成功逃出劳动营,他们唯一知道的,是向南前往贝加尔湖,同时躲避无处不在的举报者。一路上有人难耐恶劣的气候死去,在将要抵达贝加尔湖时,一个神秘少女伊莲娜(西尔莎•罗南 Saoirse Ronan 饰)加入了他们,她的加入,令一行人预备穿过蒙古、西藏,翻越喜马拉雅抵达英控印度寻找自由的路程又平添了几许困难……