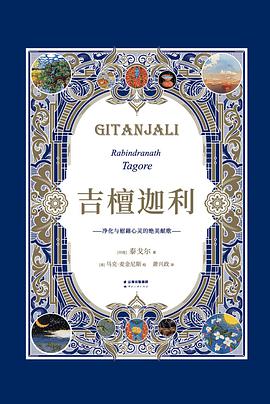

叶芝读时默默流泪。纪德说“没有任何诗集能像《吉檀迦利》一样给我以灵魂上的震撼”。

《吉檀迦利》是亚洲首部诺贝尔文学奖获奖诗集,共103首。整部诗集,在情感与结构上都形成一个完整的整体,是遭受现实困境的泰戈尔,借与“你”的对话,用充满自然的意象,用极具韵律与音乐性的语言, 融合古老印度精神传统与现代西方精神,从自我中看到众生和宇宙, 倾诉了他的孤独、挣扎 、期望、爱和信仰等。

《吉檀迦利》熔哲理与抒情于一炉,具有深刻而稀有的灵性之美,是了解泰戈尔最具代表性的经典诗集。

本版本选用诗人译者萧兴政的全新译本, 附译者所写序言与万字附录,序言介绍诗集的丰富内涵以及情感,以期为读者打开认识这部诗集的心灵窗口;附录介绍泰戈尔创作背景与部分人生经历,帮助读者了解泰戈尔的人生思想(建议可以先读附录,再读诗文);

全录美国艺术家马克·麦金尼斯专门为诗集创作的103幅精美插画随文彩插。2001年,马克·麦金尼斯读《吉檀迦利》深受感动,决定放下工作专门为诗集创作插画,为此他旅行印度,并读遍泰戈尔的其他作品,力争使自己沉浸在泰戈尔的心灵世界,经过反复打磨试验,最终为诗集的每一首诗创作了插画(书后附有插画师分享插画创作思路与感想的小文一篇)。

中英双语,一诗一画, 全新版本,期待更好呈现泰戈尔感动世界的经典诗集。

编辑推荐:

◆孤独至极时,可读《吉檀迦利》,泰戈尔享誉世界的伟大诗集

叶芝读时默默流泪,出版后感动整个世界思想界、文艺界,鲁迅,罗曼·罗兰、托尔斯泰、甘地、徐志摩、林徽因、冰心等人倾心拜读。纪德说“没有任何诗集能像《吉檀迦利》一样给我以灵魂上的震撼”。孤独至极时,这部诗集可以给我们慰藉、鼓舞与感动,读来令人沉静。

◆全新译文,十五年精心打磨

中英双语诗人萧老师历时15年精心打磨,他对泰戈尔以及印度文化有深入了解;被诗集打动而翻译诗集,十五年来,精心打磨译文,书中序言有详尽介绍。

◆独家103幅专为诗集创作的大师级插画随文彩插

独家彩插精装珍藏版,ji具收藏价值。全录美国艺术家马克·麦金尼斯专门为《吉檀迦利》创作的103幅插画随文彩插,103首诗精配103幅插画,一诗一画。 马克·麦金尼斯做美术教授三十多年,他读《吉檀迦利》深受感动,决定为之创作插画。他曾旅行印度,读尽泰戈尔著作,潜心反复打磨,终为诗集创作了103幅插画。(书中另附马克·麦金尼斯所写绘画历程与对诗集的心得文章。)

◆中英双语,全新校对

英文依照1914年版麦克米伦英文原版精心校对,全文呈现。

◆全新序言和近万字附录,详尽介绍诗集内涵和创作背景

深入解读诗集丰富内涵,介绍泰戈尔创作背景与思想。创作《吉檀迦利》时,泰戈尔已相继失去妻子、儿女、父亲,忧心民族与人类命运亦不被理解,处于困境的他,写下这部诗集,倾诉了他的孤独,挣扎,期望与信仰,诗中情感令人落泪(可先读附录再读诗文,有助于理解诗集感动世界的情感)。

◆永不过时的哲思,一部并非高高在上的诗集

极具哲思的语言,给我们人生以启发和智慧:漂泊者、理想主义者、不被理解者、寻求爱者……都能在这部诗集中,找到感动和力量! 这部诗集并非高高在上,泰戈尔是一个充满智与爱的东方圣人,也是亲切的长者,他的孤独我们当下也会面对。"他是我们圣人中*个没有拒绝生活的人",他对自然的爱,对人世的温情,相信会成为净化与慰藉我们心灵的港湾,滋养我们的灵魂。

◆精致珍藏版,翻页手感绝佳

锁线精装,翻页手感绝佳,护封印金,内封为樱雪白色用纸半烫透工艺,内文使用100g胶版纸,呈现诗集经典气质。