文学

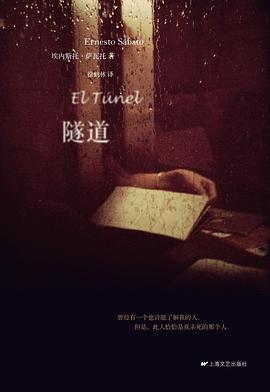

隧道 豆瓣

EL TÚNEL

7.8 (16 个评分)

作者:

[阿根廷] 埃内斯托•萨瓦托

译者:

徐鹤林

上海文艺出版社

2011

- 8

“曾经有一个也许能了解我的人。但是,此人恰恰是我杀死的那个人。”

画家卡斯特尔在自己的画展上偶遇玛丽亚——一个或许是唯一明白他画中真意的人,此生唯一的知己,她窥见画家在自己的“隧道”中无可挽救的孤独。

画家疯狂地爱上了玛丽亚,开始满世界寻找她;两人重逢后互相吐露心声,成为情人。

然而甜蜜总是短暂的,玛丽亚的暧昧、神秘、含糊其辞、喜怒无常,令画家开始怀疑,猜忌,臆想,任何蛛丝马迹都在卡斯特尔心里膨胀起来,他不断地伤害、侮辱玛丽亚又一遍遍地后悔、哀伤、祈求原谅,如此反复, 玛丽亚被卡斯特尔的孩子气和神经质弄得疲惫不堪。卡斯特尔在孤独与畸爱的路上越走越远,极度的嫉妒、无休止的猜疑和虚无的孤独感最终令他走上谋杀者的道路,亲手杀害了他最爱的人。

画家卡斯特尔在自己的画展上偶遇玛丽亚——一个或许是唯一明白他画中真意的人,此生唯一的知己,她窥见画家在自己的“隧道”中无可挽救的孤独。

画家疯狂地爱上了玛丽亚,开始满世界寻找她;两人重逢后互相吐露心声,成为情人。

然而甜蜜总是短暂的,玛丽亚的暧昧、神秘、含糊其辞、喜怒无常,令画家开始怀疑,猜忌,臆想,任何蛛丝马迹都在卡斯特尔心里膨胀起来,他不断地伤害、侮辱玛丽亚又一遍遍地后悔、哀伤、祈求原谅,如此反复, 玛丽亚被卡斯特尔的孩子气和神经质弄得疲惫不堪。卡斯特尔在孤独与畸爱的路上越走越远,极度的嫉妒、无休止的猜疑和虚无的孤独感最终令他走上谋杀者的道路,亲手杀害了他最爱的人。

迷宫中的将军 豆瓣 Goodreads

El general en su laberinto

8.8 (74 个评分)

作者:

[哥伦比亚] 加西亚·马尔克斯

译者:

王永年

南海出版公司

2014

- 11

《迷宫中的将军》成书于八十年代末。作者加西亚·马尔克斯与哥伦比亚、墨西哥以及委内瑞拉的历史学家们一起进行了两年的调查。本作品描写了南美解放者西蒙•玻利瓦尔生命中沿着马格达莱纳河幻影般的最后一趟旅程。这趟旅程在信件与各种各样的回忆录中几乎没被提到,这恰好给了作者在历史真实的范围内创作自己的故事的自由。

作品中,玻利瓦尔在疾病困扰、心灰意冷和种种超出了他的控制的不利条件下,重访了河岸边的城市,重走了见证他起伏辉煌的战绩、满载着他曾经的抱负以及他所遭遇的同路人和遭受的背叛的道路,一直向远方的大西洋奔赴。

与此同时,读者从中可以真正感觉到玻利瓦尔这一历史人物在他的社会地位和政治经济、军事力量乃至作为个人达到最高点时的风貌。将军为了从西班牙独立而进行的斗争接续了他统一拉美大陆的未完成的梦想,然而最终他带着最大的失望和遗憾离开了这个世界。

作品中,玻利瓦尔在疾病困扰、心灰意冷和种种超出了他的控制的不利条件下,重访了河岸边的城市,重走了见证他起伏辉煌的战绩、满载着他曾经的抱负以及他所遭遇的同路人和遭受的背叛的道路,一直向远方的大西洋奔赴。

与此同时,读者从中可以真正感觉到玻利瓦尔这一历史人物在他的社会地位和政治经济、军事力量乃至作为个人达到最高点时的风貌。将军为了从西班牙独立而进行的斗争接续了他统一拉美大陆的未完成的梦想,然而最终他带着最大的失望和遗憾离开了这个世界。

写在人生边上 人生边上的边上 石语 豆瓣

8.8 (45 个评分)

作者:

钱钟书

生活·读书·新知三联书店

2002

- 10

钱锺书先生是我国当代具有国际影响的著名学者、作家,其著作博大精深,融贯古今中外,被视为人类文化中具有经典性的巨著。本集由钱锺书先生和杨绛先生提供文稿和样书,比较全面地呈现了钱锺书先生的学术思想和文学成就。

海风中失落的血色馈赠 豆瓣 Goodreads

The Lost Salt Gift of Blood

9.0 (241 个评分)

作者:

[加拿大] 阿利斯泰尔·麦克劳德

译者:

陈以侃

上海文艺出版社

2015

- 6

《海风中失落的血色馈赠》所收入的七个故事,有少年渴望摆脱家族在海岛世代挖煤的命运而在成年之际离家远行,有人到中年的大学教师回忆少年时他那心怀壮志但困居海岛打鱼为生的父亲,有散居各地的大家族在老祖母96岁生日之际齐聚老祖母寡居的海角……这些故事勾画了男女之间、父母与子女之间 紧密的纽带和难以逾越的鸿沟,既温柔又残酷。

这些故事都发生在新斯科舍省布雷顿角那些严酷的风景中,写的都是复杂、神秘的人心。它们被记忆和传说浸润,被海水和鲜血冲刷,而这些海水和鲜血,都曾流淌于同土地和海洋漫长的搏斗中;麦克劳德颂扬的是一种和自然世界的深情交融,以及面对变迁、面对爱与失去,多少世代之间某些一脉相承的东西。

很难想出还有谁能写出具有阿利斯泰尔•麦克劳德般魅力的小说。

——爱丽丝•门罗

和福克纳或契诃夫的作品一样,阿利斯泰尔•麦克劳德的短篇小说既是地域的,又是普世的,而且,我也认为它们是不朽的。

——迈克尔•翁达杰

阿利斯泰尔•麦克劳德的《海风中失落的血色馈赠》自1976年出版以来,已经成了加拿大的经典。这些怀着深厚情感考究雕琢出来的短篇,背景都设在布雷顿角……但读者不会感觉他在描绘异域奇事,或在创造狭隘的地域文学,反而,他们会想到一些与之亲近的世界。……阿利斯泰尔•麦克劳德的布雷顿角无处不在。任何人只消跨一步便能进入。

——乔伊斯•卡罗尔•欧茨

因为这些故事的音调、节奏控制得极好,也因为麦克劳德擅于处理纯正、真实的情感,它们渐渐越来越出名……当代潮流和现代反讽,他都不感兴趣。他的故事天才之处就在于,他使笔下的虚构世界没有时代局限。

——科尔姆•托宾

这些故事都发生在新斯科舍省布雷顿角那些严酷的风景中,写的都是复杂、神秘的人心。它们被记忆和传说浸润,被海水和鲜血冲刷,而这些海水和鲜血,都曾流淌于同土地和海洋漫长的搏斗中;麦克劳德颂扬的是一种和自然世界的深情交融,以及面对变迁、面对爱与失去,多少世代之间某些一脉相承的东西。

很难想出还有谁能写出具有阿利斯泰尔•麦克劳德般魅力的小说。

——爱丽丝•门罗

和福克纳或契诃夫的作品一样,阿利斯泰尔•麦克劳德的短篇小说既是地域的,又是普世的,而且,我也认为它们是不朽的。

——迈克尔•翁达杰

阿利斯泰尔•麦克劳德的《海风中失落的血色馈赠》自1976年出版以来,已经成了加拿大的经典。这些怀着深厚情感考究雕琢出来的短篇,背景都设在布雷顿角……但读者不会感觉他在描绘异域奇事,或在创造狭隘的地域文学,反而,他们会想到一些与之亲近的世界。……阿利斯泰尔•麦克劳德的布雷顿角无处不在。任何人只消跨一步便能进入。

——乔伊斯•卡罗尔•欧茨

因为这些故事的音调、节奏控制得极好,也因为麦克劳德擅于处理纯正、真实的情感,它们渐渐越来越出名……当代潮流和现代反讽,他都不感兴趣。他的故事天才之处就在于,他使笔下的虚构世界没有时代局限。

——科尔姆•托宾

庆祝无意义 豆瓣

La fête de l'insignifiance

7.4 (98 个评分)

作者:

[法] 米兰·昆德拉

译者:

马振骋

上海译文出版社

2014

- 7

六月的一个早晨,阿兰走在巴黎一条街道上,看到很多穿着低腰裤、露脐装的女人。看着她们裸露的肚脐,阿兰既觉得迷人,又感到困惑,情色不再以女人的大腿或乳房而是以女人的肚脐作为诱惑的中心,这意味着什么呢?

小说这样开篇,一场嬉笑怒骂的喜剧由此上演,围绕卢森堡公园这个舞台中心,阿兰、拉蒙、夏尔、凯列班四个好朋友轮番登场,顺着他们的脚步、他们的生活故事、他们三三两两的谈话,引出了巴黎街头的花季少女,市民热捧的夏加尔画展,斯大林二十四只鹧鸪的玩笑,尿急的苏维埃傀儡主席,自杀未遂却杀人的母亲,以及天堂纷纷堕落的天使……舞台上演着一部热闹非凡的人间喜剧,幕后却隐藏着作者冷静洞察的智慧:生与死、严肃与荒诞、历史与忘却、现实与梦境,昆德拉让我们在笑中漂浮,为世间的无意义狂欢。

小说这样开篇,一场嬉笑怒骂的喜剧由此上演,围绕卢森堡公园这个舞台中心,阿兰、拉蒙、夏尔、凯列班四个好朋友轮番登场,顺着他们的脚步、他们的生活故事、他们三三两两的谈话,引出了巴黎街头的花季少女,市民热捧的夏加尔画展,斯大林二十四只鹧鸪的玩笑,尿急的苏维埃傀儡主席,自杀未遂却杀人的母亲,以及天堂纷纷堕落的天使……舞台上演着一部热闹非凡的人间喜剧,幕后却隐藏着作者冷静洞察的智慧:生与死、严肃与荒诞、历史与忘却、现实与梦境,昆德拉让我们在笑中漂浮,为世间的无意义狂欢。

夜的草 豆瓣 Goodreads

L'Herbe des nuits

8.0 (7 个评分)

作者:

[法] 帕特里克·莫迪亚诺

译者:

金龙格

99读书人/黄山书社

2015

- 1

这是帕特里克·莫迪亚诺创作的第27部作品,是他在“半梦半醒之间”,用“记忆与遗忘、现实的残片与幻想的光芒”编织出的又一个色彩绚丽的“锦绣花饰”,是他“群岛式的写作”中浮现出的又一座迷人的小岛。

在一本上世纪六十年代的旧笔记本里,一位作家发现了一段往昔时光的踪迹。五十年过去了,笔记本里记录的文字将他带回到蒙帕纳斯、大学城、左岸以及那个“去殖民化”时代。那时他与一位名叫丹妮的年轻女子来往甚密,然而走在2012年的巴黎街道上,1966年发生的那些事变得可疑,她隐瞒了许多事实真相:她的真名,她的活动,还有一个令她着实烦恼的巨大秘密……警察局里留有她与几个熟人朋友的档案,但追寻真相的线索依然若隐若现,空间与时间的错位,现实与诗意的混淆,让这部小说成为一个扑朔迷离的青春梦幻曲。

在一本上世纪六十年代的旧笔记本里,一位作家发现了一段往昔时光的踪迹。五十年过去了,笔记本里记录的文字将他带回到蒙帕纳斯、大学城、左岸以及那个“去殖民化”时代。那时他与一位名叫丹妮的年轻女子来往甚密,然而走在2012年的巴黎街道上,1966年发生的那些事变得可疑,她隐瞒了许多事实真相:她的真名,她的活动,还有一个令她着实烦恼的巨大秘密……警察局里留有她与几个熟人朋友的档案,但追寻真相的线索依然若隐若现,空间与时间的错位,现实与诗意的混淆,让这部小说成为一个扑朔迷离的青春梦幻曲。

尼金斯基手记 豆瓣

The Diary of Vaslav Nijinsky

作者:

[俄]瓦斯拉夫·尼金斯基

译者:

刘杰

华中科技大学出版社

2017

- 8

书中字字血泪,是尼金斯基在病中写下的时而堕入癫狂时而又竭力保持理智的作品,记述了尼金斯基悲惨的童年、他的艺术生涯、他与家人紧张而脆弱的关系、人世的跌宕、宗教和政治信仰、黑色的绝望和在神的世界里追逐的焦虑。在手记里,除了家人,佳吉列夫、马辛、斯特拉文斯基、理查德·施特劳斯、达尔文、托尔斯泰、尼采、左拉、梅列日科夫斯基、劳合·乔治、克列孟梭、威尔逊等不同领域的人物时隐时现,他们让尼金斯基快乐、悲伤、迷茫、挣扎或者绝望,拉扯着这敏感的灵魂向神靠拢,又向悬崖靠近。

鳄鱼街 豆瓣 Goodreads

Ulica Krokodyli

8.9 (51 个评分)

作者:

[波兰] 布鲁诺·舒尔茨

译者:

林蔚昀

广西师范大学出版社

2016

- 5

本书收入了舒尔茨存世的全部小说作品:两部短篇集《鳄鱼街》和《沙漏下的疗养院》,以及未结集的四个短篇。在这些故事中,舒尔茨以高度的原创性再现了不同寻常的童年回忆,赋予平庸现实以神秘感人的气息。与卡夫卡一样,他使用了大量奇异的超现实主义手法,用瑰丽的语言、令人不安的隐喻和不 断延伸的意象堆叠出绚烂的场景,重新划定了现实与幻境的疆界,至今读来依然具有鲜活的魅力和智性的力量。

舒尔茨的成年生活隐居封闭,平淡无奇,其内在生活却有如火山熔岩般令人畏惧的热情,将画家的想象力与精确的敏感性诉诸艺术的表达。二战后舒尔茨被重新发现,被认为是堪与卡夫卡和普鲁斯特相提并论的作家。作为文体大师,舒尔茨在语言上做了大量实验及革新,文字诗意纯粹,富于感官性,句式有如多层迷宫般具有不可思议的形式。本书首次由波兰语原文译出,使读者可以更直观地领会舒尔茨小说作品的全貌及其艺术魅力。

舒尔茨的成年生活隐居封闭,平淡无奇,其内在生活却有如火山熔岩般令人畏惧的热情,将画家的想象力与精确的敏感性诉诸艺术的表达。二战后舒尔茨被重新发现,被认为是堪与卡夫卡和普鲁斯特相提并论的作家。作为文体大师,舒尔茨在语言上做了大量实验及革新,文字诗意纯粹,富于感官性,句式有如多层迷宫般具有不可思议的形式。本书首次由波兰语原文译出,使读者可以更直观地领会舒尔茨小说作品的全貌及其艺术魅力。

我的兄弟王小波 豆瓣

8.0 (17 个评分)

作者:

王小平

江苏文艺出版社

2012

- 5

“天下至真文字,人间至亲情感”。这本由王小波的胞兄王小平博士撰写的回忆录,以“零距离的胞兄视野,向我们披露了一个中国知识分子的少年史,他如何从艰难的时世走来,登上了时代的思想巅峰。”作者与王小波既是手足兄弟,也是心性相通的知己,在书中,作者为我们原生态地描绘了一个落难的多子女家庭里,孩子们艰难却也不乏快乐的成长历程,作者和小波作为一对投契的兄弟,经历了自由不羁的童年与少年岁月,也经受了青春凶猛的年华。即使在最荒唐、无望的时代,他们也保持着对知识的敬畏和对高贵精神的追求。当然,也有着源于生命冲动的不羁与狂野,恶作剧、对武力的崇拜,饥饿年代的铤而走险及招致的惩罚与羞辱,在书中都有真实具体的呈现。可即使在最卑微无助的年代,身处蓬蒿之间,他们的生活中却没有失却书籍、诗歌、精神磨砺的陪伴,没放弃对丰富的精神与高贵灵魂的打造。王小波多年以后的成功,从少年时代即已打下了基础。他文学写作中许多精彩华章,在这本书中也都能够找到其源头。某种意义上说,这是一部关于兄弟情谊的书,也是关于一个知名艺术家心灵成长史的著作。王小平的同学、哲学家、作家周国平先生评价本书“提供了一个宝贵的文本,使我们对当代中国文学史上这位特立独行的重要作家有了更加丰满的认识。”作为王小波的妻子,社会学家李银河在看了这部书稿后则感慨 :看了这本书,才知道“王小波是怎样炼成的”。

本书带给读者的不仅是关于王小波的往事记忆,而且是关于他们成长年代的一次认真的清理与真实无欺的交代,特别是关于五十年代到七八十年代社会百态的种种细节的描述,诸如除四害、深耕密植、大炼钢铁、全民写诗、饥饿年代、反右、文革时期的文斗与武斗,上山下乡、恢复高考、出国潮……一代人的成长历程,在书中都有令人惊喜的存真保留,读之不仅大开眼界、感喟不已,且深具有趣味,更重要的是,这种出之真实经历的记述,无意中成就了一部民间版的当代中国史。

对于王小波生活中那些极具私密性的生活内容,本书也作了真实无欺的实话实说,他的爱情、婚姻、他的病故,都一一作了真实的披露。

如果将文字分为高级和平常,那么这本书无疑是可以列入高级文字之列。读之,能够感受到满足的快感,文字之间仿佛埋藏着兴奋剂。这种令人兴奋的元素是智慧,是思想,也是智慧与思想人性化的表达方式,具体体现为一种优雅与睿智的语感。读之触目难忘。李银河女士阅读书稿后,对作者文笔之精美备极赞叹。王小波曾说:我哥哥的智力超我十倍。姑且不论智力是否真的超出十倍,但观书中文字,即可知王氏家族成员强悍的智商与文化涵养的确令人诚服。作为哲学家的王小平,在本书中却操着地道的北京话,说着在北京和中国发生过的那些“夯事儿”,一种洞穿世事、人性后的释然与幽默感时时按捺不住地流露出来,这幽默是王小平式的,它不是俏皮,更不是无厘头,而是一种因为智慧饱满优越而自然溢出的因子。这幽默是以知识为底气的。从中依稀可以看出王氏兄弟之间隐秘的气质关联,喜欢王小波的读者,一定会从这些文字中嗅到某种熟悉的气息,得到满足与慰藉,并欣慰于在王小波那里戛然而止的文字作风,由于这本书的存在,而避免了失传的命运就,这实乃文字爱好者的一桩欣慰之事。

作为美国 图兰 大学的哲学博士,作者承袭着家族思辨传统的香火。本书的思辨穿越了现实,而进入了存在的层面,作者进行的思想透析是自然的、优雅的。书中关于生死、宿命的思考与分析,让人有醍醐灌顶之感慨。而这些对生死的思考,既来自于本书作者的哲学家的使命,也来自于现实的无奈遭际:在同一年里,他的两个优秀的弟弟王小波和王晨光博士接连离世。这锥心的打击不仅成为兄长王小平心中永远的痛楚,也成为家族成员不愿碰触的伤口。写出这一切,对于作者而言充满艰难。因此,这也是一本充满勇气的作品。

本书正式出版前,试读本已经引起主流媒体的强烈兴趣,并被一批书评人誉为“提前进入2012好书榜”的精品之作。

本书带给读者的不仅是关于王小波的往事记忆,而且是关于他们成长年代的一次认真的清理与真实无欺的交代,特别是关于五十年代到七八十年代社会百态的种种细节的描述,诸如除四害、深耕密植、大炼钢铁、全民写诗、饥饿年代、反右、文革时期的文斗与武斗,上山下乡、恢复高考、出国潮……一代人的成长历程,在书中都有令人惊喜的存真保留,读之不仅大开眼界、感喟不已,且深具有趣味,更重要的是,这种出之真实经历的记述,无意中成就了一部民间版的当代中国史。

对于王小波生活中那些极具私密性的生活内容,本书也作了真实无欺的实话实说,他的爱情、婚姻、他的病故,都一一作了真实的披露。

如果将文字分为高级和平常,那么这本书无疑是可以列入高级文字之列。读之,能够感受到满足的快感,文字之间仿佛埋藏着兴奋剂。这种令人兴奋的元素是智慧,是思想,也是智慧与思想人性化的表达方式,具体体现为一种优雅与睿智的语感。读之触目难忘。李银河女士阅读书稿后,对作者文笔之精美备极赞叹。王小波曾说:我哥哥的智力超我十倍。姑且不论智力是否真的超出十倍,但观书中文字,即可知王氏家族成员强悍的智商与文化涵养的确令人诚服。作为哲学家的王小平,在本书中却操着地道的北京话,说着在北京和中国发生过的那些“夯事儿”,一种洞穿世事、人性后的释然与幽默感时时按捺不住地流露出来,这幽默是王小平式的,它不是俏皮,更不是无厘头,而是一种因为智慧饱满优越而自然溢出的因子。这幽默是以知识为底气的。从中依稀可以看出王氏兄弟之间隐秘的气质关联,喜欢王小波的读者,一定会从这些文字中嗅到某种熟悉的气息,得到满足与慰藉,并欣慰于在王小波那里戛然而止的文字作风,由于这本书的存在,而避免了失传的命运就,这实乃文字爱好者的一桩欣慰之事。

作为美国 图兰 大学的哲学博士,作者承袭着家族思辨传统的香火。本书的思辨穿越了现实,而进入了存在的层面,作者进行的思想透析是自然的、优雅的。书中关于生死、宿命的思考与分析,让人有醍醐灌顶之感慨。而这些对生死的思考,既来自于本书作者的哲学家的使命,也来自于现实的无奈遭际:在同一年里,他的两个优秀的弟弟王小波和王晨光博士接连离世。这锥心的打击不仅成为兄长王小平心中永远的痛楚,也成为家族成员不愿碰触的伤口。写出这一切,对于作者而言充满艰难。因此,这也是一本充满勇气的作品。

本书正式出版前,试读本已经引起主流媒体的强烈兴趣,并被一批书评人誉为“提前进入2012好书榜”的精品之作。

空荡荡的家 豆瓣

The Empty Family

8.9 (49 个评分)

作者:

[爱尔兰] 科尔姆·托宾

译者:

柏栎

人民文学出版社

2012

- 11

《空荡荡的家》是托宾第二部短篇小说集。托宾以其温柔而独特的敏感,刻画了一系列人物未被言说、潜意识中的渴望。他用爱、孤独和欲望将不同时代的人联系在了一起:从当代爱尔兰,到一九七零年代的西班牙,到十九世纪的英格兰。从一个在陌生的小镇寻求安定的年轻巴基斯坦移民,到那个不情不愿地回到都柏林的爱尔兰女人,托宾笔下的每一个故事包含着整个世界:那是逃离过去、回到家庭的故事,是亲情失而复得的故事。

托宾擅长刻画沉默中的情感,未被承认、难以启齿的亲密关系。《空荡荡的家》再次证明,托宾是“他这一代表现‘爱的复杂与矛盾’最有才华的作家”(《洛杉矶时报》) 。

——————————————————————————————————

这些短篇小说都充满着孤独、渴望和遗憾,但作者对叙事有一种钢铁一般的节制,避免人物的悲伤滑向伤感或自怨自艾。托宾的语言看似简单——简单并不是容易,而是相反——而又惊人地准确。他用这种罕见的精确,刻画复杂而挣扎的心灵。

——《观察家报》

这是托宾写得最美、几乎令人心跳停止的一部分创作。其中的短篇小说《街头》,无论是否涉及同性恋题材,都是我们这个时代最好的爱情故事之一。

——爱德蒙•怀特

如同乔伊斯笔下那些都柏林人,我们在《空荡荡的家》中遇到的许多人,也无法逃避从家乡呼啸而来的、凛冽的风。他们重访出生地,体会回归的愉悦,发现记忆与残酷现实之间巨大差异的震惊,但又心知自己远走他乡的所有原因。

——弗朗辛•普罗斯,《纽约时报》

托宾擅长刻画沉默中的情感,未被承认、难以启齿的亲密关系。《空荡荡的家》再次证明,托宾是“他这一代表现‘爱的复杂与矛盾’最有才华的作家”(《洛杉矶时报》) 。

——————————————————————————————————

这些短篇小说都充满着孤独、渴望和遗憾,但作者对叙事有一种钢铁一般的节制,避免人物的悲伤滑向伤感或自怨自艾。托宾的语言看似简单——简单并不是容易,而是相反——而又惊人地准确。他用这种罕见的精确,刻画复杂而挣扎的心灵。

——《观察家报》

这是托宾写得最美、几乎令人心跳停止的一部分创作。其中的短篇小说《街头》,无论是否涉及同性恋题材,都是我们这个时代最好的爱情故事之一。

——爱德蒙•怀特

如同乔伊斯笔下那些都柏林人,我们在《空荡荡的家》中遇到的许多人,也无法逃避从家乡呼啸而来的、凛冽的风。他们重访出生地,体会回归的愉悦,发现记忆与残酷现实之间巨大差异的震惊,但又心知自己远走他乡的所有原因。

——弗朗辛•普罗斯,《纽约时报》

爱情半夜餐 豆瓣

Le médianoche amoureux

7.7 (17 个评分)

作者:

[法国] 米歇尔·图尼埃

译者:

姚梦颖

人民文学出版社

2012

- 6

法国新寓言派代表作家

法兰西学院小说大奖和龚古尔文学奖得主

米歇尔•图尼埃 经典短篇小说集

短篇小说集《爱情半夜餐》出版于1989年,收录的二十个故事以薄伽丘《十日谈》的方式展开。第一篇是一对年轻的夫妻,他们回顾了从相恋到结婚的温馨甜蜜,却在婚后数年后却变得越来越沉默,他们决定召集朋友们到海滩上进行一场通宵达旦的海鲜大餐,每个人都必须讲一个故事,到天亮时由丈夫向朋友们宣布两人分手的消息……于是,故事开始了。

这些故事,要么是童话故事,以神奇而传统的“在很久很久以前”作为开头;要么是短篇小说,以第一人称讲述生活中残忍而肮脏的片段。如果说刚开始,沉重伤感的短篇小说凭藉它的真实性使人们信服,那么随着夜深,童话则以它的美丽和力量取胜,最终散发出令人无法抵抗的光辉,魅力四射。

我自幼就喜欢读小说,并且一直以为自己可以写小说,直到二十七八岁时,读到了图尼埃的一篇小说,才改变了自己的看法。在不知不觉之中,小说已经发生了很大的变化。现代小说和古典小说的区别,就像汽车和马车的区别一样大。……现代小说的名篇总是包含了极多的信息,而且极端精美,让读小说的人狂喜,让打算写小说的人害怕。

——王小波

图尼埃是学哲学出身的,他能违反他固有的职业习惯,在文学中避免追求明确清晰的哲理,殊非易事,实乃明智之举,这样,他小说中哲理寓意的含混性与模糊性,就给他的小说带来了一个意想不到、刻意难求的妙处:哲理寓意的多重含义。他的作品往往可以使人感受到不止一种哲理寓意,就像读者面对着一颗棱形多面的钻石,它的每一面都发射出不同的色泽光彩。

——柳鸣九

法兰西学院小说大奖和龚古尔文学奖得主

米歇尔•图尼埃 经典短篇小说集

短篇小说集《爱情半夜餐》出版于1989年,收录的二十个故事以薄伽丘《十日谈》的方式展开。第一篇是一对年轻的夫妻,他们回顾了从相恋到结婚的温馨甜蜜,却在婚后数年后却变得越来越沉默,他们决定召集朋友们到海滩上进行一场通宵达旦的海鲜大餐,每个人都必须讲一个故事,到天亮时由丈夫向朋友们宣布两人分手的消息……于是,故事开始了。

这些故事,要么是童话故事,以神奇而传统的“在很久很久以前”作为开头;要么是短篇小说,以第一人称讲述生活中残忍而肮脏的片段。如果说刚开始,沉重伤感的短篇小说凭藉它的真实性使人们信服,那么随着夜深,童话则以它的美丽和力量取胜,最终散发出令人无法抵抗的光辉,魅力四射。

我自幼就喜欢读小说,并且一直以为自己可以写小说,直到二十七八岁时,读到了图尼埃的一篇小说,才改变了自己的看法。在不知不觉之中,小说已经发生了很大的变化。现代小说和古典小说的区别,就像汽车和马车的区别一样大。……现代小说的名篇总是包含了极多的信息,而且极端精美,让读小说的人狂喜,让打算写小说的人害怕。

——王小波

图尼埃是学哲学出身的,他能违反他固有的职业习惯,在文学中避免追求明确清晰的哲理,殊非易事,实乃明智之举,这样,他小说中哲理寓意的含混性与模糊性,就给他的小说带来了一个意想不到、刻意难求的妙处:哲理寓意的多重含义。他的作品往往可以使人感受到不止一种哲理寓意,就像读者面对着一颗棱形多面的钻石,它的每一面都发射出不同的色泽光彩。

——柳鸣九

霍乱时期的爱情 Goodreads 豆瓣

El amor en los tiempos del cólera

9.0 (727 个评分)

作者:

[哥伦比亚] 加西亚·马尔克斯

译者:

杨玲

南海出版公司

2012

- 9

★马尔克斯唯一正式授权,首次完整翻译

★《霍乱时期的爱情》是我最好的作品,是我发自内心的创作。——加西亚•马尔克斯

★这部光芒闪耀、令人心碎的作品是人类有史以来最伟大的爱情小说。——《纽约时报》

《霍乱时期的爱情》是加西亚•马尔克斯获得诺贝尔文学奖之后完成的第一部小说。讲述了一段跨越半个多世纪的爱情史诗,穷尽了所有爱情的可能性:忠贞的、隐秘的、粗暴的、羞怯的、柏拉图式的、放荡的、转瞬即逝的、生死相依的……再现了时光的无情流逝,被誉为“人类有史以来最伟大的爱情小说”,是20世纪最重要的经典文学巨著之一。

★《霍乱时期的爱情》是我最好的作品,是我发自内心的创作。——加西亚•马尔克斯

★这部光芒闪耀、令人心碎的作品是人类有史以来最伟大的爱情小说。——《纽约时报》

《霍乱时期的爱情》是加西亚•马尔克斯获得诺贝尔文学奖之后完成的第一部小说。讲述了一段跨越半个多世纪的爱情史诗,穷尽了所有爱情的可能性:忠贞的、隐秘的、粗暴的、羞怯的、柏拉图式的、放荡的、转瞬即逝的、生死相依的……再现了时光的无情流逝,被誉为“人类有史以来最伟大的爱情小说”,是20世纪最重要的经典文学巨著之一。