Gincredible - 标记

拍电影时我在想的事 豆瓣

映画を撮りながら考えたこと

8.9 (69 个评分)

作者:

[日] 是枝裕和

译者:

褚方叶

南海出版公司

2018

- 9

本书是戛纳电影节金棕榈奖得主是枝裕和历时8年,写下的首部自传性随笔集。

是枝裕和在书中回顾三十余年的创作生涯,讲述每一部经典作品背后的传奇故事、缘起与理念,记录各个创作时期对电影的探索与思考,以及对世界和人生的看法。其中不仅汇集了电影大师的哲思与灵光,更讲述了一位导演脚踏实地,从赊账拍片到斩获世界各大电影节奖项的励志旅程。

本书在日本出版后,连续6次紧急加印,得到《朝日新闻》等各大媒体高度评价,更被盛赞道:哪怕再过100年,这本书也一定是创作者的圣经。世界如此精彩,日常就很美丽,生命本身就是奇迹。是枝裕和打动世界的所有理由,都在这本书里。

是枝裕和在书中回顾三十余年的创作生涯,讲述每一部经典作品背后的传奇故事、缘起与理念,记录各个创作时期对电影的探索与思考,以及对世界和人生的看法。其中不仅汇集了电影大师的哲思与灵光,更讲述了一位导演脚踏实地,从赊账拍片到斩获世界各大电影节奖项的励志旅程。

本书在日本出版后,连续6次紧急加印,得到《朝日新闻》等各大媒体高度评价,更被盛赞道:哪怕再过100年,这本书也一定是创作者的圣经。世界如此精彩,日常就很美丽,生命本身就是奇迹。是枝裕和打动世界的所有理由,都在这本书里。

大不敬的年代 豆瓣

The Age of Irreverence: A New History of Laughter in China

作者:

雷勤風(Christopher Rea)

译者:

許暉林

麥田出版公司

2018

- 5

2017 年漢學研究至高榮譽 列文森大獎得獎力作

第一本全面爬梳中國近代幽默、諷刺、辛辣語言的笑料大全

=========================================

《大不敬的年代》一書為解讀近代中國文化史與文學史提供了全新的角度。晚清以降,近代中國歷史中充斥著苦難、悲痛和無盡的動盪,然而《大不敬的年代》卻告訴我們,晚清民國也可以眾聲喧譁,以笑來書寫。笑話、遊戲、詬罵、滑稽、幽默,各色笑聲各安其位,在中國面臨現代性的焦慮之時,「笑」提供一種了解中國的不同路徑和敘述方式。

本書關注的是笑的整個譜系,不僅是嚴肅文學的,還包括大眾文化和通俗文化,從識字之人到菁英、教授,還有劇作家等。全書廣徵博採各式圖片、報刊、文獻材料,展現了那個時代的多種幽默形式,這項研究也成了一場笑料的發現之旅。書中討論了「好笑的罵人法」,以及為何清末民初會掀起一波「罵人熱」。報刊文化興起,文人在刊物上發表公開信,公然諷刺謾罵,結果越吵越熱。這種筆戰頗得編輯賞愛,因為讀者會踴躍購買雜誌。笑話與幽默確實進入了知識分子及普通讀者的生活中,絕非「小道」而已。書中也提出了「娛樂可能性」的說法,幽默文化的未來會如何,我們並不知道,但痛苦的部分也能引發荒謬感,帶來許多反諷的樂趣。

《大不敬的年代》的歷史觀,不只往過去看,也看向未來。一般人會把笑當作對已經發生的事情的反應,但笑也是一種想像未來可能性的方法。我們可以將本書視為一種娛樂、一本教材,作為對那個時代乃至於現代喜劇文化研究的起點。笑料百出,笑話連篇,看盡人生酸甜。

第一本全面爬梳中國近代幽默、諷刺、辛辣語言的笑料大全

=========================================

《大不敬的年代》一書為解讀近代中國文化史與文學史提供了全新的角度。晚清以降,近代中國歷史中充斥著苦難、悲痛和無盡的動盪,然而《大不敬的年代》卻告訴我們,晚清民國也可以眾聲喧譁,以笑來書寫。笑話、遊戲、詬罵、滑稽、幽默,各色笑聲各安其位,在中國面臨現代性的焦慮之時,「笑」提供一種了解中國的不同路徑和敘述方式。

本書關注的是笑的整個譜系,不僅是嚴肅文學的,還包括大眾文化和通俗文化,從識字之人到菁英、教授,還有劇作家等。全書廣徵博採各式圖片、報刊、文獻材料,展現了那個時代的多種幽默形式,這項研究也成了一場笑料的發現之旅。書中討論了「好笑的罵人法」,以及為何清末民初會掀起一波「罵人熱」。報刊文化興起,文人在刊物上發表公開信,公然諷刺謾罵,結果越吵越熱。這種筆戰頗得編輯賞愛,因為讀者會踴躍購買雜誌。笑話與幽默確實進入了知識分子及普通讀者的生活中,絕非「小道」而已。書中也提出了「娛樂可能性」的說法,幽默文化的未來會如何,我們並不知道,但痛苦的部分也能引發荒謬感,帶來許多反諷的樂趣。

《大不敬的年代》的歷史觀,不只往過去看,也看向未來。一般人會把笑當作對已經發生的事情的反應,但笑也是一種想像未來可能性的方法。我們可以將本書視為一種娛樂、一本教材,作為對那個時代乃至於現代喜劇文化研究的起點。笑料百出,笑話連篇,看盡人生酸甜。

帝国的十字路口:从哥伦布到今天的加勒比史 豆瓣

Empire's Crossroads: A History of the Caribbean from Columbus to the Present Day

作者:

[英]卡丽·吉布森(Carrie Gibson)

译者:

扈喜林

索·恩∣ 社会科学文献出版社

2018

- 9

【英国《观察者报》年度历史类图书 】

·

【哈德逊书店年度非虚构类图书】

·

1492年,哥伦布走下他的航船

踏上巴哈马群岛的圣萨尔瓦多

加勒比地区从此不再默默无闻

西班牙、葡萄牙、英格兰、荷兰、法国和丹麦的殖民者

海盗、甘蔗、奴隶、贸易、战争、天花病、朗姆酒……

·

有人说这里是天堂的海滩,

有人说这里是地狱的群岛,

但可以肯定的是

这里,

是世界的十字路口

·

历史学家卡丽•吉布森重现了在从南美洲的北部边缘到古巴的土地上自成为殖民地以来所发生的故事。

·

·

【媒体推荐】

·

吉布森知道如何用事实和诗意的文字来吸引读者。——《纽约时报书评》

·

卡丽•吉布森写了一部睿智易读的、信息丰富的加勒比史,它的历史很少被世人关注和知晓。很多人只知道加勒比地区是一个旅游胜地;然而吉布森却带领我们走进它迷人的、复杂的、不幸的过去。——亚当•霍赫希尔德(Adam Hochschild),著有《利奥波德国王的鬼魂》《结束所有战争》

·

野心勃勃……凭借杰出的写作神韵和整合史料的天赋,吉布森将这些岛屿的历史凝聚成一部广泛而又生动的讲述。——《观察者报》(英国),“2014年优秀历史著作”

·

丰富又全面地讲述了加勒比地区从殖民时期到今天的历史……卡丽•吉布森的深入思考和广泛调查,让《帝国的十字路口》极具启发性。它可读性强,研究深入……学者和学生都应该阅读这部具有很高价值的著作……充满热情和趣味。——《基督教科学箴言报》

·

吉布森的这部社会史聚焦于奴隶制的破坏性遗产、种族主义的痛苦分裂,以及主导加勒比经济长达300年的甘蔗种植园里的暴行和不公……吉布森流畅、多彩的语言讲述了这些故事。——《外交事务》

·

500年来加勒比历史的全景式呈现……这部著作将新鲜的活力、信心和洞察力带到了一个很少被历史学家关心的地方。吉布森的研究无疑将让学者、历史爱好者,以及对加勒比多彩、不稳定和多面的社会感兴趣的任何人,心花怒放。——《图书馆杂志》

·

【哈德逊书店年度非虚构类图书】

·

1492年,哥伦布走下他的航船

踏上巴哈马群岛的圣萨尔瓦多

加勒比地区从此不再默默无闻

西班牙、葡萄牙、英格兰、荷兰、法国和丹麦的殖民者

海盗、甘蔗、奴隶、贸易、战争、天花病、朗姆酒……

·

有人说这里是天堂的海滩,

有人说这里是地狱的群岛,

但可以肯定的是

这里,

是世界的十字路口

·

历史学家卡丽•吉布森重现了在从南美洲的北部边缘到古巴的土地上自成为殖民地以来所发生的故事。

·

·

【媒体推荐】

·

吉布森知道如何用事实和诗意的文字来吸引读者。——《纽约时报书评》

·

卡丽•吉布森写了一部睿智易读的、信息丰富的加勒比史,它的历史很少被世人关注和知晓。很多人只知道加勒比地区是一个旅游胜地;然而吉布森却带领我们走进它迷人的、复杂的、不幸的过去。——亚当•霍赫希尔德(Adam Hochschild),著有《利奥波德国王的鬼魂》《结束所有战争》

·

野心勃勃……凭借杰出的写作神韵和整合史料的天赋,吉布森将这些岛屿的历史凝聚成一部广泛而又生动的讲述。——《观察者报》(英国),“2014年优秀历史著作”

·

丰富又全面地讲述了加勒比地区从殖民时期到今天的历史……卡丽•吉布森的深入思考和广泛调查,让《帝国的十字路口》极具启发性。它可读性强,研究深入……学者和学生都应该阅读这部具有很高价值的著作……充满热情和趣味。——《基督教科学箴言报》

·

吉布森的这部社会史聚焦于奴隶制的破坏性遗产、种族主义的痛苦分裂,以及主导加勒比经济长达300年的甘蔗种植园里的暴行和不公……吉布森流畅、多彩的语言讲述了这些故事。——《外交事务》

·

500年来加勒比历史的全景式呈现……这部著作将新鲜的活力、信心和洞察力带到了一个很少被历史学家关心的地方。吉布森的研究无疑将让学者、历史爱好者,以及对加勒比多彩、不稳定和多面的社会感兴趣的任何人,心花怒放。——《图书馆杂志》

How (Not) to Be Secular 豆瓣

作者:

James K A Smith

Wm. B. Eerdmans Publishing Company

2014

- 5

冷戰與香港 豆瓣

Hong Kong and the Cold War : Anglo-American Relations 1949-1957

作者:

麥志坤(Chi-Kwan Mark)

译者:

林立偉

香港中華書局

2018

- 9

1949年後,中國沒有要求取回香港,香港經濟轉型成功,由此看來香港似乎很安穩,但在大英帝國版圖內的香港實際上卻十分脆弱,這既因為中國的威脅,也由於大英帝國的沒落和美國在冷戰時期的需求。其脆弱性在鮮少人聽聞的「1957年問題」中達到頂點,1957年時英國在香港地位很不確定,其嚴重程度超過1949年前的任何時期。

這項學術研究把香港放在亞洲冷戰大格局下英美關係的中心。現有的研究多半孤立地處理英國和美國的政策,本書則不一樣,它探討英美政策不斷變化的互動──這兩個盟友如何看待、應對和試圖影響彼此的政策和行動。對於香港在圍堵中國的參與,此書也提出重要的新解釋。麥志坤博士認為,英國人擔心可能遭中國報復,因此堅持香港的角色當盡量不要太顯眼,而且是非對抗性質,美國人也接受英國的看法。最重要的是,華盛頓的高層決策者評估香港的重要性時,不是只看香港本身,而是著眼於英美關係這個背景──香港被視為討價還價的籌碼,用來爭取英國支持美國在亞洲其他地方的政策。

麥志坤博士利用多種英國和美國檔案和中文資料,探討英美政府如何就香港在冷戰中的作用互相討論、爭辯和齟齬,並揭示英美同盟的動態變化,以及細小盟國在全球衝突中的兩難處境。

這項學術研究把香港放在亞洲冷戰大格局下英美關係的中心。現有的研究多半孤立地處理英國和美國的政策,本書則不一樣,它探討英美政策不斷變化的互動──這兩個盟友如何看待、應對和試圖影響彼此的政策和行動。對於香港在圍堵中國的參與,此書也提出重要的新解釋。麥志坤博士認為,英國人擔心可能遭中國報復,因此堅持香港的角色當盡量不要太顯眼,而且是非對抗性質,美國人也接受英國的看法。最重要的是,華盛頓的高層決策者評估香港的重要性時,不是只看香港本身,而是著眼於英美關係這個背景──香港被視為討價還價的籌碼,用來爭取英國支持美國在亞洲其他地方的政策。

麥志坤博士利用多種英國和美國檔案和中文資料,探討英美政府如何就香港在冷戰中的作用互相討論、爭辯和齟齬,並揭示英美同盟的動態變化,以及細小盟國在全球衝突中的兩難處境。

客观文化、主观认同与民族意识 豆瓣

作者:

佟春霞

中央民族大学出版社

2011

- 6

湖南维吾尔族世居桃源已有630多年,因其长期地处江南水乡地带,处在同西域完全不同的生态环境下,与汉族、回族共居的人文环境下,文化的变迁自不待言。他们讲汉语,与回族、汉族人通婚,过春节等汉族节日。但是,客观文化的变迁并没有改变他们的世系传承、没有忘记英雄祖先的历史,更没有“融化”他们对翦氏族人的内部认同以及新中国成立后与遥远的新疆维吾尔族的主体民族的认同。如果将他们同新疆的维吾尔族对比的话,人们会发现不论在体质上还是在文化上,两者都相差甚远;如果以同一个民族具有同一的文化模式为标准来衡量的话,显然不妥。事实上,两者巨大的文化差异、不同的发展历程以及几百年的文化阻隔没有影响到两者之间的相互认同。

世界观(原书第2版) 豆瓣 Goodreads

Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science (2/e)

9.5 (13 个评分)

作者:

[美]理查德·德威特

译者:

孙天

机械工业出版社

2018

- 11

从地心说到三大定律的跃迁,是人类世界观的一次次脱胎换骨!

亚里士多德的世界观 以地球是宇宙中心为信条。

牛顿世界观 把动者恒动当作真理。

有没有可能我们现在拥有的世界观,最后也被证明为错误?

有没有可能我们的世界观在子孙后代看来,也是陈旧而诡异?

从科学哲学的根本问题,到科学史上的历史事件和哲学主题,彰显了历史、科学、哲学的无止境魅力。本书化繁为简,剖析根本,纵观西方科学两千年,探讨近代科学发展,特别是相对论、量子力学和演化论等理论给世界观带来的冲击和挑战。 它拥有的不仅是知识,更是一套新的认知体系。

本书纵论西方科学两千年,探索科学的起源和思维的本质。这是每一个现代人都需要阅读、了解的关于科学的历史和哲理,有助于读者构建正确的世界观

亚里士多德的世界观 以地球是宇宙中心为信条。

牛顿世界观 把动者恒动当作真理。

有没有可能我们现在拥有的世界观,最后也被证明为错误?

有没有可能我们的世界观在子孙后代看来,也是陈旧而诡异?

从科学哲学的根本问题,到科学史上的历史事件和哲学主题,彰显了历史、科学、哲学的无止境魅力。本书化繁为简,剖析根本,纵观西方科学两千年,探讨近代科学发展,特别是相对论、量子力学和演化论等理论给世界观带来的冲击和挑战。 它拥有的不仅是知识,更是一套新的认知体系。

本书纵论西方科学两千年,探索科学的起源和思维的本质。这是每一个现代人都需要阅读、了解的关于科学的历史和哲理,有助于读者构建正确的世界观

The River of Consciousness 豆瓣

作者:

Oliver Sacks

Knopf

2017

- 10

The River of Consciousness is one of two books Sacks was working on up to his death, and it reveals his ability to make unexpected connections, his sheer joy in knowledge, and his unceasing, timeless project to understand what makes us human. (From Amazon)

柬埔寨旅人 豆瓣

7.3 (23 个评分)

作者:

刘绍华

中央编译出版社

2017

- 11

◆一个充满惊喜与苦痛的世界,一个饱受苦难的文明古国的当代生活

◆《我的凉山兄弟》作者刘绍华,以人类学眼光叙写惊心动魄的柬埔寨经验

◆2005年台湾《中国时报》开卷好书奖十大好书

···

【内容简介】

在柬埔寨,风光秀丽的巴萨河畔,人们脸上常见神秘的微笑,但人口拐卖、赤 贫、文盲,以及内战的后遗症亦如影随形;当地人央求国际组织为其修缮寺庙,年轻的和尚却对外面的世界蠢蠢欲动;来到这里的外国人,既有国际组织志愿者,也有自我流放者和淘金者……

1998年,刘绍华加入“台北海外和平服务团”,提着一只皮箱便来到柬埔寨,在那里生活了两年。之后,她以人类学家的视角、散文家的笔法写下自己的柬埔寨记忆:这是一个迅速变化的社会,走向全球化的同时仍有美丽的“非现代性”残存。这里是“天堂与地狱的写实,就如同吴哥窟的石雕故事一般,上演着人世历史中的喜怒哀乐、罪与罚、堕落与超脱”。

···

【学者推荐】

绍华的书因此开启了了解南亚文化的一扇门,让读者进一步透过她所看到的农村、妇女、历史、仪式、台商、军警,去观照中国大陆、中国台湾、越南等地区已碰过或正遭遇到的问题。

——廖炳惠(台湾清华大学教授)

·

刘绍华是一个惊叹号,她有散文家的一流文笔……以两年时间,体验当地生活和文化,为我们写下一本如此令人动容的书。

——隐地(诗人)

···

【编辑推荐】

◆这是一部精彩的旅行文学,描绘了高脚屋、吴哥窟、祭典、金边的城市奇景、各种文化差异和旅行趣事;也是一部人类学民族志,记录了饥饿、疾病和罪恶,叙写了警察、妓女、乞讨者、台商、异乡人等各类群体的生存状况,呈现出一个现代性与传统相互冲突,历史罪恶与宗教力量并存的变化社会。

◆作者刘绍华是一位视角独特的人类学家,她曾只身进入中国凉山,后写下医学民族志《我的凉山兄弟》,在国内外引起广泛讨论,获奖无数。

◆《我的凉山兄弟》作者刘绍华,以人类学眼光叙写惊心动魄的柬埔寨经验

◆2005年台湾《中国时报》开卷好书奖十大好书

···

【内容简介】

在柬埔寨,风光秀丽的巴萨河畔,人们脸上常见神秘的微笑,但人口拐卖、赤 贫、文盲,以及内战的后遗症亦如影随形;当地人央求国际组织为其修缮寺庙,年轻的和尚却对外面的世界蠢蠢欲动;来到这里的外国人,既有国际组织志愿者,也有自我流放者和淘金者……

1998年,刘绍华加入“台北海外和平服务团”,提着一只皮箱便来到柬埔寨,在那里生活了两年。之后,她以人类学家的视角、散文家的笔法写下自己的柬埔寨记忆:这是一个迅速变化的社会,走向全球化的同时仍有美丽的“非现代性”残存。这里是“天堂与地狱的写实,就如同吴哥窟的石雕故事一般,上演着人世历史中的喜怒哀乐、罪与罚、堕落与超脱”。

···

【学者推荐】

绍华的书因此开启了了解南亚文化的一扇门,让读者进一步透过她所看到的农村、妇女、历史、仪式、台商、军警,去观照中国大陆、中国台湾、越南等地区已碰过或正遭遇到的问题。

——廖炳惠(台湾清华大学教授)

·

刘绍华是一个惊叹号,她有散文家的一流文笔……以两年时间,体验当地生活和文化,为我们写下一本如此令人动容的书。

——隐地(诗人)

···

【编辑推荐】

◆这是一部精彩的旅行文学,描绘了高脚屋、吴哥窟、祭典、金边的城市奇景、各种文化差异和旅行趣事;也是一部人类学民族志,记录了饥饿、疾病和罪恶,叙写了警察、妓女、乞讨者、台商、异乡人等各类群体的生存状况,呈现出一个现代性与传统相互冲突,历史罪恶与宗教力量并存的变化社会。

◆作者刘绍华是一位视角独特的人类学家,她曾只身进入中国凉山,后写下医学民族志《我的凉山兄弟》,在国内外引起广泛讨论,获奖无数。

20世纪西方人类学主要著作指南 豆瓣

作者:

王铭铭

民主与建设出版社

2019

- 2

透过58部西方人类学经典著作

勾勒20世纪西方人类学“故事”的主线

◎ 编辑推荐

为了求解一些关系到人的自我认识的问题,人类学家付出了大量艰辛的劳动,游走于琐碎的事物与抽象的观念之间,思考关于人自身的宏大叙事。并最终为我们留下了一笔宝贵、丰硕的学术遗产。

《20世纪西方人类学主要著作指南》遴选了58部西方人类学经典著作,并对其学术脉络进行梳理,以便为普通读者也提供一条初窥人类学全貌的有效路径。对这些著作的介绍,包括基本内容、叙述框架、关注的问题、学理依据、相关的争论和背景,以及简要的评论等等。同时辅以著者生平及其主要著作的简介,有兴趣的读者还可以按图索骥,延伸阅读。

◎ 内容简介

20世纪人类学在两次世界大战中完成了从古典向现代的蜕变。60年代以来,其面目的多元化进一步加深,近年来虽有不少出色的研究,却没有了之前作为学派的中坚力量,导致学术理路芜杂不精,更使学习者感到困惑。

本书便是以改变人类学现状这一使命为编辑宏旨,对20世纪的著作遗产加以整理,意在梳理学术脉络,为读者提供科学的人类学入门阅读指南,使读者准确把握人类学思潮的流变。作为一部导读性的编著之作,本书勾勒出了20世纪西方人类学“故事”的主线。

勾勒20世纪西方人类学“故事”的主线

◎ 编辑推荐

为了求解一些关系到人的自我认识的问题,人类学家付出了大量艰辛的劳动,游走于琐碎的事物与抽象的观念之间,思考关于人自身的宏大叙事。并最终为我们留下了一笔宝贵、丰硕的学术遗产。

《20世纪西方人类学主要著作指南》遴选了58部西方人类学经典著作,并对其学术脉络进行梳理,以便为普通读者也提供一条初窥人类学全貌的有效路径。对这些著作的介绍,包括基本内容、叙述框架、关注的问题、学理依据、相关的争论和背景,以及简要的评论等等。同时辅以著者生平及其主要著作的简介,有兴趣的读者还可以按图索骥,延伸阅读。

◎ 内容简介

20世纪人类学在两次世界大战中完成了从古典向现代的蜕变。60年代以来,其面目的多元化进一步加深,近年来虽有不少出色的研究,却没有了之前作为学派的中坚力量,导致学术理路芜杂不精,更使学习者感到困惑。

本书便是以改变人类学现状这一使命为编辑宏旨,对20世纪的著作遗产加以整理,意在梳理学术脉络,为读者提供科学的人类学入门阅读指南,使读者准确把握人类学思潮的流变。作为一部导读性的编著之作,本书勾勒出了20世纪西方人类学“故事”的主线。

Dear Zealots 豆瓣

作者:

Amos Oz

Chatto & Windus

2018

- 4

This collection of three new essays – all based on talks delivered by Amos Oz – was written out of a sense of urgency, concern, and a belief that a better future is still possible. It touches on the universal nature of fanaticism and its possible cures; the Jewish roots of humanism and the need for a secular pride in Israel; and the geopolitical standing of Israel in the wider Middle East and internationally. These three pleas illuminate the argument over Israeli, Jewish and human existence, and Amos Oz sheds a clear and surprising light on vital political and historical issues, daring to offer new ways out of a reality that appears to be closed down.

Dear Zealots is a significant document that outlines Amos’s current thinking about the Middle East – urgent reading for anyone interested in the conflict.

Dear Zealots is a significant document that outlines Amos’s current thinking about the Middle East – urgent reading for anyone interested in the conflict.

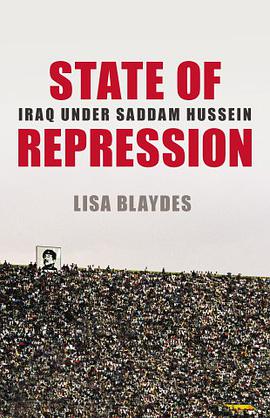

State of Repression 豆瓣

作者:

Lisa Blaydes

Princeton University Press

2018

- 7

How did Iraq become one of the most repressive dictatorships of the late twentieth century? The conventional wisdom about Iraq's modern political history is that the country was doomed by its diverse social fabric. But in State of Repression, Lisa Blaydes challenges this belief by showing that the country's breakdown was far from inevitable. At the same time, she offers a new way of understanding the behavior of other authoritarian regimes and their populations.

Drawing on archival material captured from the headquarters of Saddam Hussein's ruling Ba'th Party in the wake of the 2003 US invasion, Blaydes illuminates the complexities of political life in Iraq, including why certain Iraqis chose to collaborate with the regime while others worked to undermine it. She demonstrates that, despite the Ba'thist regime's pretensions to political hegemony, its frequent reliance on collective punishment of various groups reinforced and cemented identity divisions. At the same time, a series of costly external shocks to the economy—resulting from fluctuations in oil prices and Iraq's war with Iran—weakened the capacity of the regime to monitor, co-opt, coerce, and control factions of Iraqi society.

In addition to calling into question the common story of modern Iraqi politics, State of Repression offers a new explanation of why and how dictators repress their people in ways that can inadvertently strengthen regime opponents.

Drawing on archival material captured from the headquarters of Saddam Hussein's ruling Ba'th Party in the wake of the 2003 US invasion, Blaydes illuminates the complexities of political life in Iraq, including why certain Iraqis chose to collaborate with the regime while others worked to undermine it. She demonstrates that, despite the Ba'thist regime's pretensions to political hegemony, its frequent reliance on collective punishment of various groups reinforced and cemented identity divisions. At the same time, a series of costly external shocks to the economy—resulting from fluctuations in oil prices and Iraq's war with Iran—weakened the capacity of the regime to monitor, co-opt, coerce, and control factions of Iraqi society.

In addition to calling into question the common story of modern Iraqi politics, State of Repression offers a new explanation of why and how dictators repress their people in ways that can inadvertently strengthen regime opponents.

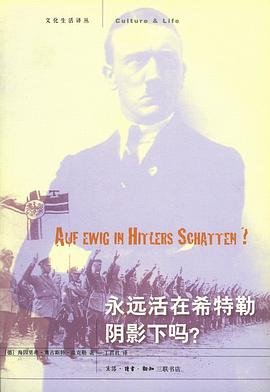

永远活在希特勒阴影下吗? 豆瓣

Auf ewig in Hitlers Schatten?

作者:

海因里希·奥古斯特·温克勒

译者:

丁君君

生活·读书·新知三联书店

2011

- 6

德国人会永远活在希特勒的阴影下吗?两德统一并没有驱散希特勒的阴影,统一后的德国,纳粹时代依然是一个被回避的话题。除了1933和1945年,目前德国回避的话题中又多了一项内容:1989/1990。为什么会这样?“德国问题”到底意味着什么?这正是本书中某些文章思考的主题,所收录的文章,从18世纪开始,探讨当时对德国后世影响深远的自由和专制体制。作者的着眼点并不仅仅是德国历史,还有作为德国历史参照体系的欧洲的历史和整个西方史。只有放在这一体系中,衡量德国历史的标准才会清晰起来:那是西方世界的标准,历史中的德国曾经是西方的一分子,德国参与构建了西方世界,却不止一次地游离西方之外,最后一次游离引发了世界历史上的一场大灾难。