hantutu63_1125 - 标记

女孩们 豆瓣

The Girls

7.2 (18 个评分)

作者:

[美] 艾玛·克莱因

译者:

韩冬

北京联合出版公司

2018

- 1

☆☆☆☆☆☆在这个世界上 只是身为女孩 就会妨碍你相信自己

美国亚马逊小说畅销榜第1名

《纽约时报》小说畅销榜第1名

十年一度,Granta评选“美国最佳青年小说家”第1名

65,000,000 Goodreads全球读者评选“读者选择奖”

畅销美国、英国、法国、德国、俄国、日本、韩国等39个国家地区

《华盛顿邮报》等18家权威媒体一致评选“年度最佳图书”

入围 美国国家书评人最佳处女作奖|《洛杉矶时报》图书奖

《 纽约时报》书评编辑选择奖|小说中心首部小说奖 决选

这是一本炸弹式的小说,今天的青年捧读它,

一如当年的青年捧读《麦田里的守望者》

☆☆☆☆☆☆《女孩们》以“曼森家族”为原型。

【“曼森家族”是20世纪最著名的异教组织,领袖查尔斯·曼森被《滚石》杂志称为“活着的最危险的人”,他指使手下(大多为年轻女孩)犯下了震惊世界的杀人事件。它的传奇性,成为后来无数书籍、影视、音乐作品的灵感来源。】

14岁少女伊薇,孤独、迷茫、渴望他人的关注。她在公园里偶遇了几个嬉皮士女孩,女孩们肮脏而性感,不屑世俗却处处吸引世俗的目光。伊薇跟着她们来到农场公社,公社领袖拉塞尔极富魅力,宣扬爱与分享。伊薇的心一天天归向农场世界,而超出她理解的危险,也越来越近……

☆☆☆☆☆☆编辑推荐

全新视角

一反以男性领袖为主角的讲述,将“附属的”女孩置为主角,描写她们的脆弱、勇气,和对归属的渴望。所写的不仅是书中的几个女孩,更是全世界各个角落的女孩。

真与美

对女孩的心理和在社会中的境况,描写得如此真实,使未经历的人看见关于女孩,他们所不知道的另一面;使经历过的人产生共鸣,重新回顾与审视。其优美动人处,又能让读者沉浸其中,寻回阅读纯粹的快感。

☆☆☆☆☆☆媒体推荐

诱惑、迷人……故事的文句精心打磨过,有些句子简直能当珠宝戴……艾玛·克莱因异常出色地描绘了青春期少女被孤独肆虐的心。她给了我们虚构中的真实。

——《纽约时报书评》

艾玛·克莱因的小说处女作的确是用清新、惊心、流光的文字吟唱着的。《女孩们》宣告美国小说迎来了令人激昂欣喜的新声。

——珍妮弗·伊根 美国当代文学名家 普利策小说奖得主

她让我们记起,在那么多的文化传奇背后,存在着这样一个女孩:不被看见、不被听见、心怀愤怒。这本书会击碎你的心、轰炸你的脑袋。

——莉娜·邓纳姆 《都市女孩》导演、编剧、主演 两届金球奖得主

那样喜欢它的原因,是我从没读过一本把“身为少女是什么样”写得这么精确的书。

——洁西卡 读者

美国亚马逊小说畅销榜第1名

《纽约时报》小说畅销榜第1名

十年一度,Granta评选“美国最佳青年小说家”第1名

65,000,000 Goodreads全球读者评选“读者选择奖”

畅销美国、英国、法国、德国、俄国、日本、韩国等39个国家地区

《华盛顿邮报》等18家权威媒体一致评选“年度最佳图书”

入围 美国国家书评人最佳处女作奖|《洛杉矶时报》图书奖

《 纽约时报》书评编辑选择奖|小说中心首部小说奖 决选

这是一本炸弹式的小说,今天的青年捧读它,

一如当年的青年捧读《麦田里的守望者》

☆☆☆☆☆☆《女孩们》以“曼森家族”为原型。

【“曼森家族”是20世纪最著名的异教组织,领袖查尔斯·曼森被《滚石》杂志称为“活着的最危险的人”,他指使手下(大多为年轻女孩)犯下了震惊世界的杀人事件。它的传奇性,成为后来无数书籍、影视、音乐作品的灵感来源。】

14岁少女伊薇,孤独、迷茫、渴望他人的关注。她在公园里偶遇了几个嬉皮士女孩,女孩们肮脏而性感,不屑世俗却处处吸引世俗的目光。伊薇跟着她们来到农场公社,公社领袖拉塞尔极富魅力,宣扬爱与分享。伊薇的心一天天归向农场世界,而超出她理解的危险,也越来越近……

☆☆☆☆☆☆编辑推荐

全新视角

一反以男性领袖为主角的讲述,将“附属的”女孩置为主角,描写她们的脆弱、勇气,和对归属的渴望。所写的不仅是书中的几个女孩,更是全世界各个角落的女孩。

真与美

对女孩的心理和在社会中的境况,描写得如此真实,使未经历的人看见关于女孩,他们所不知道的另一面;使经历过的人产生共鸣,重新回顾与审视。其优美动人处,又能让读者沉浸其中,寻回阅读纯粹的快感。

☆☆☆☆☆☆媒体推荐

诱惑、迷人……故事的文句精心打磨过,有些句子简直能当珠宝戴……艾玛·克莱因异常出色地描绘了青春期少女被孤独肆虐的心。她给了我们虚构中的真实。

——《纽约时报书评》

艾玛·克莱因的小说处女作的确是用清新、惊心、流光的文字吟唱着的。《女孩们》宣告美国小说迎来了令人激昂欣喜的新声。

——珍妮弗·伊根 美国当代文学名家 普利策小说奖得主

她让我们记起,在那么多的文化传奇背后,存在着这样一个女孩:不被看见、不被听见、心怀愤怒。这本书会击碎你的心、轰炸你的脑袋。

——莉娜·邓纳姆 《都市女孩》导演、编剧、主演 两届金球奖得主

那样喜欢它的原因,是我从没读过一本把“身为少女是什么样”写得这么精确的书。

——洁西卡 读者

虚伪的生命 豆瓣

Vita Brevis

作者:

乔斯坦 贾德

译者:

银萍

/

笑难

昆仑出版社

1999

- 10

奥古斯丁主教作为基督教圣徒以学识、品行、对基督教义的贡献,在西方宗教史上享有崇高地位,但是,作家贾德偶然获得的一份书稿却显示,这位圣哲是个假道学伪君子。

本书在欧洲引起极大争议,因为,昔日情人芙罗莉亚写给主教的这封长信中不只描写两人往日缱绻情景、令人遐思的欢爱,并进一步揭露奥古斯丁种种谎言、性关系混杂、始乱终弃的过去。他抛弃私生子与元配,以至于幼子夭折,想以《忏悔录》涤清罪孽,而对自己一生最大的罪孽却绝口不提。

奥古斯丁钟情于宗教,却对最亲密的人做出最无情的事。芙罗莉亚不仅彻底否定他的诚信,甚至立誓终生不受洗。

在皈依的同时,却做出最大的背弃——宗教,究竟是渡化众生,还是拂逆人生?

本书在欧洲引起极大争议,因为,昔日情人芙罗莉亚写给主教的这封长信中不只描写两人往日缱绻情景、令人遐思的欢爱,并进一步揭露奥古斯丁种种谎言、性关系混杂、始乱终弃的过去。他抛弃私生子与元配,以至于幼子夭折,想以《忏悔录》涤清罪孽,而对自己一生最大的罪孽却绝口不提。

奥古斯丁钟情于宗教,却对最亲密的人做出最无情的事。芙罗莉亚不仅彻底否定他的诚信,甚至立誓终生不受洗。

在皈依的同时,却做出最大的背弃——宗教,究竟是渡化众生,还是拂逆人生?

流俗地 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

8.6 (24 个评分)

作者:

黎紫書

北京十月文艺出版社

2021

- 4

《流俗地》以马来西亚锡都,被居民喊作“楼上楼”的小社会拉开序幕。讲述其中市井小民的俗务俗事,迂回曲折的情节,仿佛召唤生命中至关重要的小事。

在“楼上楼”的他们如风中之烛,看似脆弱实则强韧,一旦离开,便流落于人海各自漂流;仿佛走的那一日也意味着困境已渡,人生到了宽敞地,再不需要人相濡以沫。作者融合热带国度的风土民情、政治时局,人们追忆往事,每翻开一页象是自己被时光推到了局外,旁观着当年的自己。

这里的雨下得频繁,人生不少重要的事好像都是在雨中发生。那些记忆如今被掀开来感觉依然湿淋淋,即便干了,也像泡了水的书本,纸张全荡起波纹,难以平复。

马来锡都世俗小城里的平淡生活,数十年历史深处的一众卑微生命。

个人命运的创伤与徙家流落,不同族群关于各自民族的身份认同与情感交融。每一种悲凉的生存底色中,都高昂着人性的倔强。每一个个体的浮沉,都渗透着作者对历史饱含关怀的回望,对现实政治有距离的观望,对海外华人民族身份的复杂情结。

在“楼上楼”的他们如风中之烛,看似脆弱实则强韧,一旦离开,便流落于人海各自漂流;仿佛走的那一日也意味着困境已渡,人生到了宽敞地,再不需要人相濡以沫。作者融合热带国度的风土民情、政治时局,人们追忆往事,每翻开一页象是自己被时光推到了局外,旁观着当年的自己。

这里的雨下得频繁,人生不少重要的事好像都是在雨中发生。那些记忆如今被掀开来感觉依然湿淋淋,即便干了,也像泡了水的书本,纸张全荡起波纹,难以平复。

马来锡都世俗小城里的平淡生活,数十年历史深处的一众卑微生命。

个人命运的创伤与徙家流落,不同族群关于各自民族的身份认同与情感交融。每一种悲凉的生存底色中,都高昂着人性的倔强。每一个个体的浮沉,都渗透着作者对历史饱含关怀的回望,对现实政治有距离的观望,对海外华人民族身份的复杂情结。

流俗地 Goodreads

9.1 (132 个评分)

作者:

[马来西亚] 黎紫书

北京十月文艺出版社

2021

- 4

《亚洲周刊》2020年十大小说 华语文学的惊喜收获

王德威×王安忆 倾力推荐 “黎紫书为当代马华文学注入几分少见的温情”

《流俗地》以马来西亚锡都,被居民喊作“楼上楼”的小社会拉开序幕。讲述其中市井小民的俗务俗事,迂回曲折的情节,仿佛召唤生命中至关重要的小事。

在“楼上楼”的他们如风中之烛,看似脆弱实则强韧,一旦离开,便流落于人海各自漂流;仿佛走的那一日也意味着困境已渡,人生到了宽敞地,再不需要人相濡以沫。作者融合热带国度的风土民情、政治时局,人们追忆往事,每翻开一页象是自己被时光推到了局外,旁观着当年的自己。

这里的雨下得频繁,人生不少重要的事好像都是在雨中发生。那些记忆如今被掀开来感觉依然湿淋淋,即便干了,也像泡了水的书本,纸张全荡起波纹,难以平复。

马来锡都世俗小城里的平淡生活,数十年历史深处的一众卑微生命。

个人命运的创伤与徙家流落,不同族群关于各自民族的身份认同与情感交融。每一种悲凉的生存底色中,都高昂着人性的倔强。每一个个体的浮沉,都渗透着作者对历史饱含关怀的回望,对现实政治有距离的观望,对海外华人民族身份的复杂情结。

王德威×王安忆 倾力推荐 “黎紫书为当代马华文学注入几分少见的温情”

《流俗地》以马来西亚锡都,被居民喊作“楼上楼”的小社会拉开序幕。讲述其中市井小民的俗务俗事,迂回曲折的情节,仿佛召唤生命中至关重要的小事。

在“楼上楼”的他们如风中之烛,看似脆弱实则强韧,一旦离开,便流落于人海各自漂流;仿佛走的那一日也意味着困境已渡,人生到了宽敞地,再不需要人相濡以沫。作者融合热带国度的风土民情、政治时局,人们追忆往事,每翻开一页象是自己被时光推到了局外,旁观着当年的自己。

这里的雨下得频繁,人生不少重要的事好像都是在雨中发生。那些记忆如今被掀开来感觉依然湿淋淋,即便干了,也像泡了水的书本,纸张全荡起波纹,难以平复。

马来锡都世俗小城里的平淡生活,数十年历史深处的一众卑微生命。

个人命运的创伤与徙家流落,不同族群关于各自民族的身份认同与情感交融。每一种悲凉的生存底色中,都高昂着人性的倔强。每一个个体的浮沉,都渗透着作者对历史饱含关怀的回望,对现实政治有距离的观望,对海外华人民族身份的复杂情结。

始于极限 豆瓣 谷歌图书 Goodreads Goodreads

往復書簡 限界から始まる

8.9 (332 个评分)

作者:

[日] 上野千鹤子

/

[日] 铃木凉美

译者:

曹逸冰

新星出版社

2022

- 9

其它标题:

Letters Between Chizuko Ueno and Ryomi Suzuki

“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望?”

·

上野千鹤子×铃木凉美,最知名的女性主义先驱×最叛逆的人气作家

历时一年,十二次通信,每次一个主题

一场始于矛盾与冲突,通往理解与改变的对话:

我们要付出多少代价,才能活出想要的人生?

·

⚡上野千鹤子继《厌女》《从零开始的女性主义》后又一力作,首次坦诚从未透 露的过往

一个总能犀利切中要害的人,或许也曾被自己的刀锋所伤。上野坦言“我也走过了充满羞耻和失败的人生”

·

⚡恋爱与性、婚姻、男人、工作、独立、自由等,围绕12大主题聊透女性内心深处的愤怒与困境

每一位女性都是生活的幸存者,她们迷茫,她们反抗,她们故作坚强实则遍体鳞伤

·

⚡性别对立时代的希望之作:“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望”

在女性主义遭污名化的当下,上野千鹤子予以强力回击:“我无意说‘反正男人已经无药可救了’。

·

⚡话题之作,横扫日本图书市场,“读了这本书,我想没有人不会成为女性主义者”

小说家花房观音诚挚推荐:“这本书能够拯救女性!”作家本岛理生盛赞:“每翻一页,体温也随之攀升。”

·

《始于极限》是女性主义先驱上野千鹤子与人气作家铃木凉美历时一年的通信。

青春期,上野千鹤子只身前往京都求学,只为逃离父亲与教会;同时期,铃木凉美为了反抗父母,一脚踏入出卖身体的世界。

大学时,上野参加轰轰烈烈的学生运动,却在战壕的另一侧目睹男生只把女生当作解决生理问题的工具;铃木就读于日本最好的私立大学,却要在夜世界寻求自身的价值。

学生时代结束,上野以独立女性自居,结果成了男人挥之即来招之即去的床伴;另一头的铃木开始书写夜世界的魅惑与肮脏,时常遭受来自女性的抨击与批判。

今天,上野已是日本女性学研究第一人,铃木则走到了夜世界的极限,在质疑过往、怀疑自己的同时,犹豫着下一步如何迈出。

她们相差四十岁,走过了迥异的人生。在长达一年的通信中,她们围绕恋爱与性、婚姻、工作、独立、男人等话题,把话语的利剑刺向对方,也刺向了自己。

·

每翻一页,体温也随之攀升。铃木凉美的文字,一面极其冷静地自我分析,一面又混杂着活生生的真心话,隐现着无法否定的感情。——作家岛本理生

上野千鹤子解体了铃木凉美,也使得她得以摆脱母亲和男人的手,开始作为一个人生存。与此同时,这本书也是上野千鹤子向包括我在内的众多女性伸出的双手。这本书能够拯救女性。——小说家花房观音

从头到尾,我就像被钝器击中了一般。仿佛有人揪着我的衣领说,“喂!别给我装作没看见!”读了这本书,我想没有女性不会成为女性主义者。——亚马逊读者

我深感女人生存如何艰难。即便如此,读完这本书后,我觉得身为女人果然还是一种福音。——国际政治学家三浦瑠丽

·

上野千鹤子×铃木凉美,最知名的女性主义先驱×最叛逆的人气作家

历时一年,十二次通信,每次一个主题

一场始于矛盾与冲突,通往理解与改变的对话:

我们要付出多少代价,才能活出想要的人生?

·

⚡上野千鹤子继《厌女》《从零开始的女性主义》后又一力作,首次坦诚从未透 露的过往

一个总能犀利切中要害的人,或许也曾被自己的刀锋所伤。上野坦言“我也走过了充满羞耻和失败的人生”

·

⚡恋爱与性、婚姻、男人、工作、独立、自由等,围绕12大主题聊透女性内心深处的愤怒与困境

每一位女性都是生活的幸存者,她们迷茫,她们反抗,她们故作坚强实则遍体鳞伤

·

⚡性别对立时代的希望之作:“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望”

在女性主义遭污名化的当下,上野千鹤子予以强力回击:“我无意说‘反正男人已经无药可救了’。

·

⚡话题之作,横扫日本图书市场,“读了这本书,我想没有人不会成为女性主义者”

小说家花房观音诚挚推荐:“这本书能够拯救女性!”作家本岛理生盛赞:“每翻一页,体温也随之攀升。”

·

《始于极限》是女性主义先驱上野千鹤子与人气作家铃木凉美历时一年的通信。

青春期,上野千鹤子只身前往京都求学,只为逃离父亲与教会;同时期,铃木凉美为了反抗父母,一脚踏入出卖身体的世界。

大学时,上野参加轰轰烈烈的学生运动,却在战壕的另一侧目睹男生只把女生当作解决生理问题的工具;铃木就读于日本最好的私立大学,却要在夜世界寻求自身的价值。

学生时代结束,上野以独立女性自居,结果成了男人挥之即来招之即去的床伴;另一头的铃木开始书写夜世界的魅惑与肮脏,时常遭受来自女性的抨击与批判。

今天,上野已是日本女性学研究第一人,铃木则走到了夜世界的极限,在质疑过往、怀疑自己的同时,犹豫着下一步如何迈出。

她们相差四十岁,走过了迥异的人生。在长达一年的通信中,她们围绕恋爱与性、婚姻、工作、独立、男人等话题,把话语的利剑刺向对方,也刺向了自己。

·

每翻一页,体温也随之攀升。铃木凉美的文字,一面极其冷静地自我分析,一面又混杂着活生生的真心话,隐现着无法否定的感情。——作家岛本理生

上野千鹤子解体了铃木凉美,也使得她得以摆脱母亲和男人的手,开始作为一个人生存。与此同时,这本书也是上野千鹤子向包括我在内的众多女性伸出的双手。这本书能够拯救女性。——小说家花房观音

从头到尾,我就像被钝器击中了一般。仿佛有人揪着我的衣领说,“喂!别给我装作没看见!”读了这本书,我想没有女性不会成为女性主义者。——亚马逊读者

我深感女人生存如何艰难。即便如此,读完这本书后,我觉得身为女人果然还是一种福音。——国际政治学家三浦瑠丽

辶反田野 豆瓣 博客來

7.6 (5 个评分)

作者:

趙恩潔、蔡晏霖(主編)

左岸

2019

- 2

其它标题:

辶反田野:人類學異托邦故事集

「田野」不只是一種研究工具。

「田野」更是不確定年代的處世技藝!

田野是什麼?「田野」一直在改變。

今日,在許多意想不到的空間,越來越多人在「做田野」。不論是在紐約華爾街、西方與非西方的科學實驗室、世界各地的電子工廠、醫院診所、瀕臨絕種的紅毛猩猩棲地、「第二人生」的線上虛擬遊戲,甚至是殘酷的戰場邊緣。有越來越多領域伸臂擁抱「田野」,期待「田野」能帶來更正確的市場評估、更精準的受眾認識,協助解決更多社會問題。在這個全球化的年代,不只強調演算法的大數據夯;與大數據精神完全相反,強調「純手工、親體驗」的田野工作,也正夯。

反觀已經強調「田野工作」一百年的人類學者,卻丟出了一個個對「田野」的疑惑。什麼是田野的典範?傳統田野強調的長期浸淫,在今日高度破碎化的社會中還有什麼意義?對田野又愛又恨的人類學者,在田野裡沮喪受傷,卻依然痴心不悔,只因為田野帶她/他們在最不可能的地方遇見愛。

《辶反田野:人類學異托邦故事集》是一本非典型卻讓人大開眼界、回味無窮的田野故事集。書裡不會給你「什麼是田野」的定義,或「如何做田野」的SOP,但會娓娓道來田野工作者如何與國家機器、綠能、小農、原運、社運、移工、科學家,乃至動物植物真心地相遇。

田野如何與國家、體制「對話」?旁聽立法院開會、參與發展計畫,甚至介入決策機構與當地居民的風電爭議,這些「非典型田野」獲得了什麼?人類學者回饋了什麼?

怎麼拿捏與「報導人」的關係?用臉書做田野是不得不為,但也因而見到報導人更真實的一面?進入工廠也要畫親屬圖?人類學者在香港菲傭的選美大賽中扮演什麼角色?都蘭阿美族跟峇里島華人社群,人類學者在哪裡才是局內人?部落長老說,外來者更適合記錄傳統儀式禁忌,為什麼?

宗教、科學、人類學可以產生怎樣的互動?於是,人類學者與穆斯林科學家,一起探詢伊斯蘭清真戒律如何進入自然科學實驗室。人類學一定得研究「人」嗎?可不可以賦予「他者」更寬廣的定義?

「辶反」是反對、反思,也是奔赴與回返。多義的書名,層層翻轉的世界觀。

「反田野」,是對人類學古典田野工作範式與大眾想像的「反對」及「反思」,同時也帶出田野這門技藝之於當代的回應。「返田野」,是人類學者們關於「返回」田野的思考,並透過不同田野的對比與反差、不同田野的斷裂與承接,探問田野工作的本質。「辶」有忽走忽停與奔走的流動意涵,「辶反田野」因而帶入更多時間性的思考:田野可以如何回應人生不同階段的困惑與陰影;田野中的互動醞釀了什麼?生成了什麼?

書中的思考承接了過往人類學反省的基本精神,但更強調從空間的反思進入時間的反思,並迎向非生產性導向的另類時間觀,裡面有學習、醞釀,與等待,更有驚喜、頓悟與啟發。這一切看似缺乏「效率」與浪費「時間」,卻正有助於捕捉複雜繽紛的動態真實。

原來,田野不只是研究工具,更會改變生命,甚至是面對當代生活種種危機、災難、創傷,與不確定性的人生必備技藝。

10位人類學家、10個田野故事,讓你對田野的想像更上層樓。

歡迎光臨,田野異托邦。

生产(第7辑) 豆瓣

8.7 (6 个评分)

作者:

汪民安 郭晓彦 主编

江苏人民出版社

2011

- 6

《生产(第7辑):生命政治:福柯、阿甘本与埃斯波西托》讲述了对于“生产”的关注,源自马克思主义传统,正是在生产环节,马克思发现了资本增殖的秘密。马克思之后,“生产”获得更丰富的内涵:文化领域是知识生产,精神领域是欲望生产,政治领域是权力生产,社会变成一个巨大的生产机器——而所谓“消费社会”不过是它的一个反讽性注释。“生产”,成为诊断当代社会的关键词。另一方面,“生产”这个词对于今日中国人而言似乎别具意味:我们曾经身陷“生产”之笼,如今,我们期待这个迷失在历史深处的词语重新获得活力。当然,词语自有其命运,我们所能做的也只是邀请。最后,需要指出的是,“生产”的内在语义,就是生成,流变,活力,它符合当代知识分子的气质:永不停息地思考和批判。正是在这个意义上,“生产”是批判和思想的基本特征。

六论自发性 豆瓣 谷歌图书

Two Cheers for Anarchism——Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work

8.7 (91 个评分)

作者:

[美] 詹姆斯·C. 斯科特

译者:

袁子奇

社会科学文献出版社

2019

- 4

【内容简介】

著名的当代思想家、耶鲁大学教授詹姆斯•斯科特曾告诉我们国家的视角为什么是错的。现在,在这本简短易懂、极其个人化的新作中,他论证了无政府主义者的视角为什么重要。他用引人入胜、斗志昂扬,甚至幽默的方式,捍卫重视地方性知识、常识、个体创造力、自发性的无政府主义思维,令我们能够审视世间百态……小到学校、工厂、养老院、游乐场里的日常社会政治互动,大到民众抗议和革命。

【编辑推荐】

书中的无政府主义不是意识形态,也无关政治立场,而是一种批判性的思维模式,可以适用于日常生活中的各类现象,如红绿灯的设置、抄近道形成的小径、地名的设置、林场或种植园的管理、游乐园的设计、科学文献索引体系的意义、养老院与老人间的关系等。通过带入无政府主义者的非国家视角,斯科特讨论了这些现象中蕴含的悖论。例如福特的种植园反映了一些为追求效率而设定的规程反而造成了效率的缺失,危地马拉当地农民的果园看似杂乱无章的表面安排后面之下却又更科学的逻辑。总之,作为一位社会科学大家撰写的关于自发性的随笔集,这本小册子中汇集了对生活中小事的思考,有助于读者培养批判性思维和辩证思维。

著名的当代思想家、耶鲁大学教授詹姆斯•斯科特曾告诉我们国家的视角为什么是错的。现在,在这本简短易懂、极其个人化的新作中,他论证了无政府主义者的视角为什么重要。他用引人入胜、斗志昂扬,甚至幽默的方式,捍卫重视地方性知识、常识、个体创造力、自发性的无政府主义思维,令我们能够审视世间百态……小到学校、工厂、养老院、游乐场里的日常社会政治互动,大到民众抗议和革命。

【编辑推荐】

书中的无政府主义不是意识形态,也无关政治立场,而是一种批判性的思维模式,可以适用于日常生活中的各类现象,如红绿灯的设置、抄近道形成的小径、地名的设置、林场或种植园的管理、游乐园的设计、科学文献索引体系的意义、养老院与老人间的关系等。通过带入无政府主义者的非国家视角,斯科特讨论了这些现象中蕴含的悖论。例如福特的种植园反映了一些为追求效率而设定的规程反而造成了效率的缺失,危地马拉当地农民的果园看似杂乱无章的表面安排后面之下却又更科学的逻辑。总之,作为一位社会科学大家撰写的关于自发性的随笔集,这本小册子中汇集了对生活中小事的思考,有助于读者培养批判性思维和辩证思维。

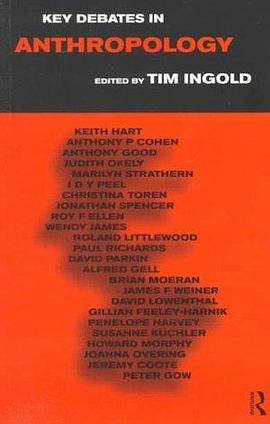

Key Debates In Anthropology 豆瓣

作者:

TIM INGOLD

Routledge

1996

Every year, leading European social anthropologists meet to debate a motion at the heart of current theoretical developments in their subject. Key Debates in Anthropology presents the first six of these debates, from 1988 to 1993.

The debates address the disciplinary character of social anthropology; the concept of society; the concept of culture; the place of language in the formation of culture; how we view the past in relation to the present; and the cross-cultural applicability of aesthetics. Participants include: Anthony Cohen, Roy Ellen, Keith Hart, Roland Littlewood, David Lowenthal, Judith Okely, Joanna Overing, J. D. Y. Peel, Marilyn Strathern.

With its unique debate format, Key Debates in Anthropology addresses issues that are currently at the top of the theoretical agenda--issues which register the pulse of contemporary thinking in social anthropology.</P>

The debates address the disciplinary character of social anthropology; the concept of society; the concept of culture; the place of language in the formation of culture; how we view the past in relation to the present; and the cross-cultural applicability of aesthetics. Participants include: Anthony Cohen, Roy Ellen, Keith Hart, Roland Littlewood, David Lowenthal, Judith Okely, Joanna Overing, J. D. Y. Peel, Marilyn Strathern.

With its unique debate format, Key Debates in Anthropology addresses issues that are currently at the top of the theoretical agenda--issues which register the pulse of contemporary thinking in social anthropology.</P>

Friction 豆瓣

8.0 (6 个评分)

作者:

Anna Lowenhaupt Tsing

Princeton University Press

2004

- 11

A wheel turns because of its encounter with the surface of the road; spinning in the air it goes nowhere. Rubbing two sticks together produces heat and light; one stick alone is just a stick. In both cases, it is friction that produces movement, action, effect. Challenging the widespread view that globalization invariably signifies a 'clash' of cultures, anthropologist Anna Tsing here develops friction in its place as a metaphor for the diverse and conflicting social interactions that make up our contemporary world. She focuses on one particular 'zone of awkward engagement' - the rainforests of Indonesia - where in the 1980's and the 1990's capitalist interests increasingly reshaped the landscape not so much through corporate design as through awkward chains of legal and illegal entrepreneurs that wrested the land from previous claimants, creating resources for distant markets.In response, environmental movements arose to defend the rainforests and the communities of people who live in them. Not confined to a village, a province, or a nation, the social drama of the Indonesian rainforest includes local and national environmentalists, international science, North American investors, advocates for Brazilian rubber tappers, UN funding agencies, mountaineers, village elders, and urban students, among others - all combining in unpredictable, messy misunderstandings, but misunderstandings that sometimes work out. Providing a portfolio of methods to study global interconnections, Tsing shows how curious and creative cultural differences are in the grip of worldly encounter, and how much is overlooked in contemporary theories of the global.

Give a Man a Fish 豆瓣

作者:

James Ferguson

Duke University Press Books

2015

- 5

In Give a Man a Fish James Ferguson examines the rise of social welfare programs in southern Africa, in which states make cash payments to their low income citizens. More than thirty percent of South Africa's population receive such payments, even as pundits elsewhere proclaim the neoliberal death of the welfare state. These programs' successes at reducing poverty under conditions of mass unemployment, Ferguson argues, provide an opportunity for rethinking contemporary capitalism and for developing new forms of political mobilization. Interested in an emerging "politics of distribution," Ferguson shows how new demands for direct income payments (including so-called "basic income") require us to reexamine the relation between production and distribution, and to ask new questions about markets, livelihoods, labor, and the future of progressive politics.

“废除文科学部”的冲击 豆瓣 谷歌图书

「文系学部廃止」の衝撃

6.2 (17 个评分)

作者:

[日] 吉见俊哉

译者:

王京

/

史歌

Shanghai yi wen chu ban she

2022

- 8

2015年,日本国内传出文部科学省要“废除大学文科学部”的消息,一石激起千层浪,引发了从学界到产业界的震荡。尽管最终证明只是虚惊一场,但这一波巨大恐慌也让不少有识之士重新审视了日本社会长期以来重理轻文的问题,其中影响力最大的莫过于前东京大学副校长、著名社会学家吉见俊哉的这部著作。

理科能创造经济价值因而“有用”,而文科只是“教养”的点缀,真是如此吗?

人为什么要学习?大学只是用来培养精致的利己主义者的地方吗?

18岁的高中毕业生、35岁的职场人、60岁的退休者分别能在大学中获得什么?

在日新月异的未来社会中,什么样的人才不会落伍?

……

本书将围绕上述问题逐一回答,彻底颠覆“文科无用”的社会“常识”。

理科能创造经济价值因而“有用”,而文科只是“教养”的点缀,真是如此吗?

人为什么要学习?大学只是用来培养精致的利己主义者的地方吗?

18岁的高中毕业生、35岁的职场人、60岁的退休者分别能在大学中获得什么?

在日新月异的未来社会中,什么样的人才不会落伍?

……

本书将围绕上述问题逐一回答,彻底颠覆“文科无用”的社会“常识”。

三叶虫与其他故事 豆瓣

The Stories of Breece D’J Pancake

7.6 (9 个评分)

作者:

[美] 布里斯·D’J. 潘凯克

译者:

姚向辉

2022

- 4

★ “你从未听说过的伟大作家”——如彗星般划过的美国文学传奇

26岁自戕,逝世4年后,出版第一本也是最后一本书;

被誉为文学界的美国神话,比肩海明威的天才。

★ 玛格丽特·阿特伍德、库尔特·冯内古特、乔伊斯·卡罗尔·欧茨等文坛大家 郑重推荐

布里斯·D’J. 潘凯克的声音 非常独特:坚定、锐利,充满现实的质感,急切且令人难以忘怀。

——玛格丽特·阿特伍德

我向你保证,他就是我读过的最好的作家,最真诚的作家。

——库尔特·冯内古特

这位年轻作家才华横溢,人们会忍不住将他的处女作与海明威的相提并论。

——乔伊斯·卡罗尔·欧茨

★ 以冷硬之笔书写爱与被爱的永恒欲望,照亮我们内心深处幽暗的角落

潘凯克在风格上颇受海明威、奥康纳影响,他不惧以苍凉、暴烈的故事“冒犯”读者,以篇篇精妙的短篇杰作,揭示我们渴求爱与被爱的永恒欲望,我们易犯错的血肉之躯,我们对救赎的不朽向往。

★ 独特的地域风情与精妙的边缘人群像,被评论界誉为“美国版《都柏林人》”

潘凯克笔下的西弗吉尼亚,正如福克纳笔下的美国南方,正如乔伊斯笔下的都柏林:

古老的山丘,贫瘠的空谷、生锈的拖车、悲伤的小餐馆、几乎废弃的矿村,以及那些被时间困住的畸零人——矿工、海员、猎手、货车司机。

其独特的叙事氛围和强有力的地域感可比肩现代文学大师,将阅读升华为一种坚实、感人并且永恒的文学体验。

★“美国文库”(Library of America)权威收录,正式列入美国文学正典

潘凯克作品出版后,每次再版都掀起新一轮的阅读热潮与文学界的关注。

2020年10月,以保存美国文学遗产为目的、公认的美国文学权威丛书“美国文库”收录潘凯克作品集,为潘凯克作品位列文学正典盖棺定论,预示其在未来势必成为世界性的文学遗产。

★《教父》译者姚向辉倾心精译,简体中文版首次引进出版,近四十年后终与中文读者相遇

本书英文版于1983年上市,近四十年后,简体中文版首度翻译出版。以冷峻译笔著称的名译者姚向辉倾心翻译,精妙呈现原文美学。

★新锐设计师山川担纲装帧设计,纯正美式平装风味

120*200细长小开本,单手可握;简洁无负担的单封平装,适合随身携带;内页书纸蓬松柔软,顺纹易翻。

【媒体推荐】

布里斯·D’J. 潘凯克的声音非常独特:坚定、锐利,充满现实的质感,急切且令人难以忘怀。

——玛格丽特·阿特伍德

我向你保证,他就是我读过的最好的作家,最真诚的作家。

——库尔特·冯内古特

这位年轻作家才华横溢,人们会忍不住将他的处女作与海明威的相提并论。

——乔伊斯·卡罗尔·欧茨

布里斯·D’J.潘凯克的短篇小说堪称美国版《都柏林人》。

——杰恩·安妮·菲利普斯

这本书就像一个锋利、坚硬的物体,一位天赋过人却不幸早夭的青年作家遗留下来的一枚箭头。每年出版的书数不胜数,就这么让他的这部作品埋没其中似乎再正常不过,可是将它再次发掘出来绝对值得。

——《纽约客》

潘凯克有能力用鲜明、难忘的细节在每一页上重现西弗吉尼亚的景观:古老的山丘与空谷,几乎被人遗弃的矿村、生锈的拖车、悲伤的小餐馆,以及临时的农场——这些景观映射着他笔下人物的生活,他们大多被困住了、残疾了、过时了。

——《纽约时报书评》

潘凯克先生有一双能敏锐捕捉细节的作家的眼睛,他用这些细节逐层描绘出一幅西弗吉尼亚的贫瘠山丘和空谷里的生活图景。

——《纽约时报》

以任何标准来看,《三叶虫》都是一篇杰作……简而言之,潘凯克就是个文学天才。

——《卫报》

潘凯克是一位触觉极其灵敏的作家。他唤起的那些毫不掩饰的情感在他句子的节奏里真实可感;你能在皮肤之下感受到沉重、搏动的韵律……这些小说在他死后得以流传,令人心碎,不是因为其中蕴含的潜能,而是因为它们的完美。

——《华尔街时报》

潘凯克对他所写地域的了解可与福克纳对约克纳帕塔法县详尽的了解相媲美……所有这些小说里有种自然袒露、躁动不安、不成调的感觉,令人难忘而感动。

——《华盛顿新闻报》

潘凯克很重视营造氛围和强有力的地域感,这在当代小说中是很少见的,它将其最好的小说升华为一种坚实、感人的文学体验。

——《旧金山书评》

我在《大西洋月刊》工作三十多年来,想不起还有哪位新作家能得到这样的反馈。数月间,信件像雪片一样飞来,来信的人明显对他的背景一无所知,他们只想要读更多他的作品,询问是否有出版潘凯克短篇集的可能,或者只是为了表达喜爱和感激之情。

——菲比-卢·亚当斯(潘凯克在《大西洋月刊》的编辑)

【内容简介】

“我感觉我的恐惧如涟漪扩散,荡漾过百万年的时光。”

痴迷于三叶虫化石的男子和假期返乡的前女友外出约会,触发了关于时间与命运的遐想;采煤工人没能留住一心要远走的妻子,宿醉后提着枪独自上了山;雪夜,一个远足的青年搭上一辆铲雪车,司机心中的秘密却比严寒更令人生畏……

作者以海明威般的冷静克制书写美国南方小镇中普通人的伤痛和记忆,平淡中又潜藏着暴力和危险的气息。

26岁自戕,逝世4年后,出版第一本也是最后一本书;

被誉为文学界的美国神话,比肩海明威的天才。

★ 玛格丽特·阿特伍德、库尔特·冯内古特、乔伊斯·卡罗尔·欧茨等文坛大家 郑重推荐

布里斯·D’J. 潘凯克的声音 非常独特:坚定、锐利,充满现实的质感,急切且令人难以忘怀。

——玛格丽特·阿特伍德

我向你保证,他就是我读过的最好的作家,最真诚的作家。

——库尔特·冯内古特

这位年轻作家才华横溢,人们会忍不住将他的处女作与海明威的相提并论。

——乔伊斯·卡罗尔·欧茨

★ 以冷硬之笔书写爱与被爱的永恒欲望,照亮我们内心深处幽暗的角落

潘凯克在风格上颇受海明威、奥康纳影响,他不惧以苍凉、暴烈的故事“冒犯”读者,以篇篇精妙的短篇杰作,揭示我们渴求爱与被爱的永恒欲望,我们易犯错的血肉之躯,我们对救赎的不朽向往。

★ 独特的地域风情与精妙的边缘人群像,被评论界誉为“美国版《都柏林人》”

潘凯克笔下的西弗吉尼亚,正如福克纳笔下的美国南方,正如乔伊斯笔下的都柏林:

古老的山丘,贫瘠的空谷、生锈的拖车、悲伤的小餐馆、几乎废弃的矿村,以及那些被时间困住的畸零人——矿工、海员、猎手、货车司机。

其独特的叙事氛围和强有力的地域感可比肩现代文学大师,将阅读升华为一种坚实、感人并且永恒的文学体验。

★“美国文库”(Library of America)权威收录,正式列入美国文学正典

潘凯克作品出版后,每次再版都掀起新一轮的阅读热潮与文学界的关注。

2020年10月,以保存美国文学遗产为目的、公认的美国文学权威丛书“美国文库”收录潘凯克作品集,为潘凯克作品位列文学正典盖棺定论,预示其在未来势必成为世界性的文学遗产。

★《教父》译者姚向辉倾心精译,简体中文版首次引进出版,近四十年后终与中文读者相遇

本书英文版于1983年上市,近四十年后,简体中文版首度翻译出版。以冷峻译笔著称的名译者姚向辉倾心翻译,精妙呈现原文美学。

★新锐设计师山川担纲装帧设计,纯正美式平装风味

120*200细长小开本,单手可握;简洁无负担的单封平装,适合随身携带;内页书纸蓬松柔软,顺纹易翻。

【媒体推荐】

布里斯·D’J. 潘凯克的声音非常独特:坚定、锐利,充满现实的质感,急切且令人难以忘怀。

——玛格丽特·阿特伍德

我向你保证,他就是我读过的最好的作家,最真诚的作家。

——库尔特·冯内古特

这位年轻作家才华横溢,人们会忍不住将他的处女作与海明威的相提并论。

——乔伊斯·卡罗尔·欧茨

布里斯·D’J.潘凯克的短篇小说堪称美国版《都柏林人》。

——杰恩·安妮·菲利普斯

这本书就像一个锋利、坚硬的物体,一位天赋过人却不幸早夭的青年作家遗留下来的一枚箭头。每年出版的书数不胜数,就这么让他的这部作品埋没其中似乎再正常不过,可是将它再次发掘出来绝对值得。

——《纽约客》

潘凯克有能力用鲜明、难忘的细节在每一页上重现西弗吉尼亚的景观:古老的山丘与空谷,几乎被人遗弃的矿村、生锈的拖车、悲伤的小餐馆,以及临时的农场——这些景观映射着他笔下人物的生活,他们大多被困住了、残疾了、过时了。

——《纽约时报书评》

潘凯克先生有一双能敏锐捕捉细节的作家的眼睛,他用这些细节逐层描绘出一幅西弗吉尼亚的贫瘠山丘和空谷里的生活图景。

——《纽约时报》

以任何标准来看,《三叶虫》都是一篇杰作……简而言之,潘凯克就是个文学天才。

——《卫报》

潘凯克是一位触觉极其灵敏的作家。他唤起的那些毫不掩饰的情感在他句子的节奏里真实可感;你能在皮肤之下感受到沉重、搏动的韵律……这些小说在他死后得以流传,令人心碎,不是因为其中蕴含的潜能,而是因为它们的完美。

——《华尔街时报》

潘凯克对他所写地域的了解可与福克纳对约克纳帕塔法县详尽的了解相媲美……所有这些小说里有种自然袒露、躁动不安、不成调的感觉,令人难忘而感动。

——《华盛顿新闻报》

潘凯克很重视营造氛围和强有力的地域感,这在当代小说中是很少见的,它将其最好的小说升华为一种坚实、感人的文学体验。

——《旧金山书评》

我在《大西洋月刊》工作三十多年来,想不起还有哪位新作家能得到这样的反馈。数月间,信件像雪片一样飞来,来信的人明显对他的背景一无所知,他们只想要读更多他的作品,询问是否有出版潘凯克短篇集的可能,或者只是为了表达喜爱和感激之情。

——菲比-卢·亚当斯(潘凯克在《大西洋月刊》的编辑)

【内容简介】

“我感觉我的恐惧如涟漪扩散,荡漾过百万年的时光。”

痴迷于三叶虫化石的男子和假期返乡的前女友外出约会,触发了关于时间与命运的遐想;采煤工人没能留住一心要远走的妻子,宿醉后提着枪独自上了山;雪夜,一个远足的青年搭上一辆铲雪车,司机心中的秘密却比严寒更令人生畏……

作者以海明威般的冷静克制书写美国南方小镇中普通人的伤痛和记忆,平淡中又潜藏着暴力和危险的气息。