二战

碧空铁血 豆瓣

Познать себя в бою

作者:

[苏]A·N·波克雷什金

译者:

朱启平

航空工业出版社

1989

作者以严肃的写作态度、巧妙的艺术构思、洒脱洗练的文笔,真实而生动地再现了几次重大战役的惊天动地的场面、当年的战地飞行生活、鲜为人知的部队内部的错综复杂的人际关系、宏伟壮观的空战画面、乡土气息浓郁的风俗人情。作者笔下的众多人物,个个形象鲜明,栩栩如生,一言一行,无不如闻其声,如见其人;变化万千的战地景象,无不使人有身临其境之感。每一篇文字,都能使你跟着它踏上瞬息万变、险象环生的战场,跟着它一起升空作战,跟着它苦思冥想克敌制胜的计策,跟着它担忧,跟着它欢笑。篇篇扣人心弦,处处引人入胜。没有亲身体验、文学造诣浅薄的人,是写不出如此赏心悦目、感人至深的巨著来的。

第二次世界大战战史(全二册) 豆瓣

作者:

[英] 李德·哈特

译者:

钮先钟

上海人民出版社

2002

- 8

李德·哈特是英国著名军事思想家,一生著述宏富,《第二次世界大战战史》既是他的遗著,也是他的重要代表作之一。作者凭藉着个人的军事经历、丰富的资料文件、当事人的访谈记录,集22年之功才完成这部战史。全书对历时六年的二战中大小战役均有翔实的叙述,铺陈详尽。作者同时也对此段历史作了冷静、客观的分析与思考。

决死天空 豆瓣

作者:

韩磊

武汉大学出版社

2011

- 9

1944年,在败局已定的情况下,德国空军并没有放弃最后的垂死挣扎,他们与盟国空军的昼间殊死角力直到战争的最后阶段依然规模浩大而又异常惨烈,1945年初,当被称为“最后的王牌”的德军Me262喷气战斗机第一次成规模地出现在天空,以其惊人的速度向盟军飞行员发起攻击时,曾在盟军空军中引起不小的惊慌。但制空权已无可换回地丧失,在铺天盖地的盟军战机团团围剿之下,喷气战机也无力回天。

《决死天空:二战末期德国昼间空战》作者历经多年时间,广泛收集了有关这场空战最后阶段的各种文献及当事人的回忆录,在占有丰富的德文第一手资料的基础上,生动而具体地描述、刻画了德军普通昼间战斗机部队,以及当时最先进的喷气式战斗机部队抵抗盟国空军实施昼间空中绞杀战这个生死大搏斗的最后过程。

《决死天空:二战末期德国昼间空战》作者历经多年时间,广泛收集了有关这场空战最后阶段的各种文献及当事人的回忆录,在占有丰富的德文第一手资料的基础上,生动而具体地描述、刻画了德军普通昼间战斗机部队,以及当时最先进的喷气式战斗机部队抵抗盟国空军实施昼间空中绞杀战这个生死大搏斗的最后过程。

Silence of a Soldier 豆瓣

作者:

William J. Duggan

Elderberry Press (OR)

2003

- 4

第三帝国内幕 豆瓣

INSIDE THE THIRD REICH

作者:

阿尔贝特.施佩尔

译者:

邓蜀生

/

于干

…

三联书店

1982

施佩尔(Albert Speer)在第二次世界大战前是个建筑师,在希特勒的“第三帝国”时期,先是开始负责纳粹党的建筑设计,做了希特勒的建筑师,成为希特勒的“宫廷近侍集团”中的一个重要人物。后来他做到了“第三帝国”的军备部长和生产部长,是“二战”后期纳粹德国大量增产军备的生产负责人。战后他在纽伦堡被判处二十年监禁。施佩尔认罪,在狱中反省了自己追随希特勒的生涯,对自己的罪行有了深刻的忏悔,并且写了《第三帝国内幕》(Erinnerungen)一书。这部著作对认识纳粹德国和希特勒来说是具有第一手价值的回忆录。

施佩尔描述的希特勒并不是一个恶魔或者疯子,他在施佩尔的笔下有时充满着人情味,对自己的“宫廷侍从”的小圈子很有感情,能够在某些决策会议上服从正确的意见,在失败袭来时会感到悲伤,对于自己的命运也有着悲观的预期。他被各种在他身边争宠的政治集团包围,诸如戈林、希姆莱、纳粹党的大区区长等各种政治力量在他身边勾心斗角。他在国防军的军官团中有时感到自己没有“专业”地位。正如施佩尔用一个词形容的那样,他在许多方面只是个“业余专家”,比如军事指挥或艺术鉴赏方面。但是,他的至高无上的“元首”地位又要求他保持他无所不知的“专家”形象。这就造成了施佩尔所说的一种戏剧性场面,即希特勒常常是不顾他的参谋部的军事专家的意见而在地图上把各个师调来调去,直接指挥前线的军事行动。他在这方面有自负,但是一个由“业余行家”指挥而专家意见不被重视的军事统帅部,是不可能打赢德国那样的两线作战的现代战争的。

《第三帝国内幕》一书的英译者把施佩尔称为可能是希特勒政权中最有才华的成员,希特勒也曾经对秘书说过,“施佩尔仍然是他们(指他的幕僚们)中最优秀的一个”。从这部回忆录所达到的思想水准来看,他们的评价不虚。施佩尔在1945年上半年德国战败的最后几个月中为维护德国的工业、交通和通讯不被希特勒的焦土政策破坏、为保护德国的“民族生存的基础”而作出的努力,体现了对于德国人民的责任感。他对于纳粹统治集团的“集体罪责”的承担、对于纽伦堡审判的意义的阐发、对于现代科学技术条件下的战争、统治及文明前景的反思,既体现出一定的勇气,也显示出一定的思想才华。就这部书达到的思想水平而言,它的价值是不容低估的。

施佩尔谈到了纽伦堡审判对于重建西方文明的主要原则和国际法准则的重要意义,也谈到了在现代科技条件和传播手段下,因为统治大规模人群的思想变得轻而易举,因此保持个人的独立自由才显得尤其重要。他深知清算纳粹政权对于德国人民的自新具有重要的意义,因此决定把希特勒政权的真实面目告诉世人,不仅在纽伦堡的法庭上认罪,而且在回忆录中忏悔。为了粉碎德国人民对于希特勒政权的迷信,他在书中严厉谴责了希特勒意图毁灭德国“民族生存基础”的“焦土抗战”政策。不仅如此,他曾经当面顶撞希特勒,告诉他战争“已经失败”,继续毫无意义的破坏只是会增加德国人民的苦难,毁灭他们战后重建的物质基础。他以自己的最近距离的观察清楚地告诉德国人民,希特勒这个自称代表德国民族的统治者在最后的时刻考虑到的不是德国人民的利益,而是不顾一切的把这场已经变得毫无意义的战争进行下去,哪怕他的“焦土”抗战会把德国变得“回到中世纪”。他在书中清楚地总结说,只有认清希特勒政权的本质,德国人民才能真正走上民族自新和民族复兴的道路。

施佩尔对于希特勒的感情是矛盾的。一方面,作为希特勒发现和栽培的建筑师、帝国军备和生产部长,作为希特勒政权的核心要员,作为希特勒的宫廷侍从的小圈子里的常客,他对于希特勒有感恩、效忠和迷恋的心理。他自称如果希特勒算是有朋友的话,他可以称得上是一个。从他与希特勒的交往过程来看,这是准确的。作为一个朋友,施佩尔在有些时候对希特勒的描写是充满感情的,比如他在最后见到希特勒时的情景,他离开希特勒时的满腹凄凉,以及在得知希特勒死讯后面对着希特勒照片的痛哭。这些富于人性的描写部分,不仅使我们看到一个矛盾的施佩尔,也使我们看到一个有血有肉的希特勒。另一方面,作为一个现实的工业生产的组织者和意欲保全“民族生存基础”的“爱国者”(如果施佩尔愿意使用这一词的话),他又清楚地看到了希特勒在面临失败时的垂死挣扎会给德国民族带来的灾难,因此起意要刺杀他。仅仅因为偶然的原因,阻止了他去实施计划中的刺杀行动。显然,如果说在极权政治中不可能存在统治者间的友谊是条通则的话,施佩尔与希特勒的关系多少还是表明,也许在政治规则中总是可能存在一些例外。

与海德格尔、霍克海默、阿多诺等人从理论上对现代社会中技术统治的意识形态的批判相比,施佩尔的这种反思和告诫,因为他亲身参与了现代技术条件下的战争罪行,而显得更为更为沉痛、更为发人深省。

希特勒于1945年4月30日自杀。施佩尔当时在弗伦斯堡邓尼茨的海军基地等待战败和被俘。作为希特勒钦定的继承人,邓尼茨政府主持了与盟军的投降事宜,而后前纳粹统治集团的主要官员在纽伦堡受到审判。施佩尔被控战争罪和违反人道罪。他认罪,并在施潘道监狱服刑二十年。他在狱中写下了回忆录中的一部分,1966年出狱后,他借助档案资料及其他书籍、资料完成了这部回忆录。

施佩尔描述的希特勒并不是一个恶魔或者疯子,他在施佩尔的笔下有时充满着人情味,对自己的“宫廷侍从”的小圈子很有感情,能够在某些决策会议上服从正确的意见,在失败袭来时会感到悲伤,对于自己的命运也有着悲观的预期。他被各种在他身边争宠的政治集团包围,诸如戈林、希姆莱、纳粹党的大区区长等各种政治力量在他身边勾心斗角。他在国防军的军官团中有时感到自己没有“专业”地位。正如施佩尔用一个词形容的那样,他在许多方面只是个“业余专家”,比如军事指挥或艺术鉴赏方面。但是,他的至高无上的“元首”地位又要求他保持他无所不知的“专家”形象。这就造成了施佩尔所说的一种戏剧性场面,即希特勒常常是不顾他的参谋部的军事专家的意见而在地图上把各个师调来调去,直接指挥前线的军事行动。他在这方面有自负,但是一个由“业余行家”指挥而专家意见不被重视的军事统帅部,是不可能打赢德国那样的两线作战的现代战争的。

《第三帝国内幕》一书的英译者把施佩尔称为可能是希特勒政权中最有才华的成员,希特勒也曾经对秘书说过,“施佩尔仍然是他们(指他的幕僚们)中最优秀的一个”。从这部回忆录所达到的思想水准来看,他们的评价不虚。施佩尔在1945年上半年德国战败的最后几个月中为维护德国的工业、交通和通讯不被希特勒的焦土政策破坏、为保护德国的“民族生存的基础”而作出的努力,体现了对于德国人民的责任感。他对于纳粹统治集团的“集体罪责”的承担、对于纽伦堡审判的意义的阐发、对于现代科学技术条件下的战争、统治及文明前景的反思,既体现出一定的勇气,也显示出一定的思想才华。就这部书达到的思想水平而言,它的价值是不容低估的。

施佩尔谈到了纽伦堡审判对于重建西方文明的主要原则和国际法准则的重要意义,也谈到了在现代科技条件和传播手段下,因为统治大规模人群的思想变得轻而易举,因此保持个人的独立自由才显得尤其重要。他深知清算纳粹政权对于德国人民的自新具有重要的意义,因此决定把希特勒政权的真实面目告诉世人,不仅在纽伦堡的法庭上认罪,而且在回忆录中忏悔。为了粉碎德国人民对于希特勒政权的迷信,他在书中严厉谴责了希特勒意图毁灭德国“民族生存基础”的“焦土抗战”政策。不仅如此,他曾经当面顶撞希特勒,告诉他战争“已经失败”,继续毫无意义的破坏只是会增加德国人民的苦难,毁灭他们战后重建的物质基础。他以自己的最近距离的观察清楚地告诉德国人民,希特勒这个自称代表德国民族的统治者在最后的时刻考虑到的不是德国人民的利益,而是不顾一切的把这场已经变得毫无意义的战争进行下去,哪怕他的“焦土”抗战会把德国变得“回到中世纪”。他在书中清楚地总结说,只有认清希特勒政权的本质,德国人民才能真正走上民族自新和民族复兴的道路。

施佩尔对于希特勒的感情是矛盾的。一方面,作为希特勒发现和栽培的建筑师、帝国军备和生产部长,作为希特勒政权的核心要员,作为希特勒的宫廷侍从的小圈子里的常客,他对于希特勒有感恩、效忠和迷恋的心理。他自称如果希特勒算是有朋友的话,他可以称得上是一个。从他与希特勒的交往过程来看,这是准确的。作为一个朋友,施佩尔在有些时候对希特勒的描写是充满感情的,比如他在最后见到希特勒时的情景,他离开希特勒时的满腹凄凉,以及在得知希特勒死讯后面对着希特勒照片的痛哭。这些富于人性的描写部分,不仅使我们看到一个矛盾的施佩尔,也使我们看到一个有血有肉的希特勒。另一方面,作为一个现实的工业生产的组织者和意欲保全“民族生存基础”的“爱国者”(如果施佩尔愿意使用这一词的话),他又清楚地看到了希特勒在面临失败时的垂死挣扎会给德国民族带来的灾难,因此起意要刺杀他。仅仅因为偶然的原因,阻止了他去实施计划中的刺杀行动。显然,如果说在极权政治中不可能存在统治者间的友谊是条通则的话,施佩尔与希特勒的关系多少还是表明,也许在政治规则中总是可能存在一些例外。

与海德格尔、霍克海默、阿多诺等人从理论上对现代社会中技术统治的意识形态的批判相比,施佩尔的这种反思和告诫,因为他亲身参与了现代技术条件下的战争罪行,而显得更为更为沉痛、更为发人深省。

希特勒于1945年4月30日自杀。施佩尔当时在弗伦斯堡邓尼茨的海军基地等待战败和被俘。作为希特勒钦定的继承人,邓尼茨政府主持了与盟军的投降事宜,而后前纳粹统治集团的主要官员在纽伦堡受到审判。施佩尔被控战争罪和违反人道罪。他认罪,并在施潘道监狱服刑二十年。他在狱中写下了回忆录中的一部分,1966年出狱后,他借助档案资料及其他书籍、资料完成了这部回忆录。

Five Days That Shocked the World 豆瓣

作者:

Nicholas Best

Thomas Dunne Books

2012

- 1

英媒:二战背景下引人关注的人物故事

2012年03月26日 12:24:22 来源: 新华网

上周出版的《震惊世界的五天》为英国—爱尔兰混血作家尼古拉斯·贝斯特所著,它从1945年4月28日上午开始讲起:意大利游击队员叫醒贝尼托·墨索里尼,然后用车把他及其情妇克拉拉·佩塔奇带到科莫湖边枪决。全书以1945年5月2日结束,随着希特勒在地堡中自杀的消息传遍全世界,柏林最后的守卫者缴械投降。英媒称,一本新书透过二战高潮时期的数十个人物的故事,从一个吸引人的角度让人们对这场冲突有了全新的了解。

据英国《泰晤士报》报道,《震惊世界的五天》以重大事件为背景,像拍快照一样介绍了一些重要人物当时身在何处,在做些什么。

在那不勒斯,10岁的索菲娅·罗兰与母亲和妹妹生活在极度贫困之中,她的一边脸颊在空袭中为弹片所伤。一个年轻的美国大兵与这家人成了朋友。他在日记中写道,她们步行7英里到他的营地找他,但马上被当作抢劫者抓了起来。这位大兵放了她们,并把索菲娅带到军医那里疗伤。他写道:“她是个可爱的孩子……寡言少语,表情严肃,眼睛是深黑色的。遗憾的是,她决不会拥有她妈妈那样的美貌。”

再往北去,未来的英国首相哈罗德·麦克米伦在阿西西郊外的月光下散步,思考着墨索里尼死亡这件事。而在俯瞰热那亚湾的山顶上,因为支持法西斯主义而遭到盟军通缉的埃兹拉·庞德通过翻译《孟子》中的中国哲学来压抑恐惧。

在克拉科,目不识丁的11岁的罗曼·波兰斯基在街头流浪,试用了早期的放映机,这段生活后来渗透到为他赢得奥斯卡奖的影片《钢琴家》之中。在得克萨斯,前轰炸兵约瑟夫·赫勒中尉完成了战斗任务,在空军担任公共联络官,对可怕空袭的回忆激发了他撰写《第22条军规》这部著作的灵感。

在阿纳姆,15岁的奥黛丽·赫本由于免于被征召为德国军妓而如释重负。一群英国军人为她而干杯,为“解放了一名英国姑娘”而欢呼。

贝斯特挖掘出4月30日这天希特勒最后午餐的细节,消除了读者对这段历史的疑惑。午餐过后,希特勒与新婚妻子爱娃·布劳恩双双自杀。据希特勒的年轻女秘书特劳德·琼格讲述,希特勒和爱娃谈论了喂狗和法国口红的问题。当首批关于希特勒在“与布尔什维克”作战时阵亡的(欺骗性)报道两天后传到唐宁街10号的英国首相温斯顿·丘吉尔的耳朵里时,他对与其共进晚餐的宾客说:“我得说,我认为他这么死太对了。”

贝斯特追踪的其他著名人物包括未来的古巴导弹危机对手尼基塔·赫鲁晓夫和约翰·F·肯尼迪。在基辅当部长的赫鲁晓夫曾在斯大林格勒保卫战中发挥过关键作用,而今他正在筹谋自己的政治仕途。而肯尼迪当时在父亲的安排下,以《芝加哥先驱—美国人报》记者的身份报道在旧金山皇宫饭店起草联合国宪章的会议。“在那里,他白天报道会议情况,晚上追求姑娘。”

贝斯特还向读者介绍了玛琳·黛德丽上尉。这位女演员一边娱乐美国大兵和德国战俘,一边焦急地去打探自己在贝尔森工作的姐姐到底在做什么;士兵亨利·基辛格管理着莱因地区一个20万人口的城镇;未来的诺贝尔奖得主、小说家君特·格拉斯当时还是名17岁的党卫军坦克炮手,正在治疗大腿和肩膀的伤;乐队指挥赫伯特·冯·卡拉扬躲在米兰,担心自己与纳粹的联系会让自己登上黑名单。还有两位未来的教皇。已故教皇约翰·保罗二世当时历尽千辛万苦逃离奥斯威辛集中营后,在克拉科担任神学讲师。现在的罗马教皇、当时的士兵约瑟夫·拉青格从德国国防军开了小差,偷偷潜回家族农场。(参考消息网)

2012年03月26日 12:24:22 来源: 新华网

上周出版的《震惊世界的五天》为英国—爱尔兰混血作家尼古拉斯·贝斯特所著,它从1945年4月28日上午开始讲起:意大利游击队员叫醒贝尼托·墨索里尼,然后用车把他及其情妇克拉拉·佩塔奇带到科莫湖边枪决。全书以1945年5月2日结束,随着希特勒在地堡中自杀的消息传遍全世界,柏林最后的守卫者缴械投降。英媒称,一本新书透过二战高潮时期的数十个人物的故事,从一个吸引人的角度让人们对这场冲突有了全新的了解。

据英国《泰晤士报》报道,《震惊世界的五天》以重大事件为背景,像拍快照一样介绍了一些重要人物当时身在何处,在做些什么。

在那不勒斯,10岁的索菲娅·罗兰与母亲和妹妹生活在极度贫困之中,她的一边脸颊在空袭中为弹片所伤。一个年轻的美国大兵与这家人成了朋友。他在日记中写道,她们步行7英里到他的营地找他,但马上被当作抢劫者抓了起来。这位大兵放了她们,并把索菲娅带到军医那里疗伤。他写道:“她是个可爱的孩子……寡言少语,表情严肃,眼睛是深黑色的。遗憾的是,她决不会拥有她妈妈那样的美貌。”

再往北去,未来的英国首相哈罗德·麦克米伦在阿西西郊外的月光下散步,思考着墨索里尼死亡这件事。而在俯瞰热那亚湾的山顶上,因为支持法西斯主义而遭到盟军通缉的埃兹拉·庞德通过翻译《孟子》中的中国哲学来压抑恐惧。

在克拉科,目不识丁的11岁的罗曼·波兰斯基在街头流浪,试用了早期的放映机,这段生活后来渗透到为他赢得奥斯卡奖的影片《钢琴家》之中。在得克萨斯,前轰炸兵约瑟夫·赫勒中尉完成了战斗任务,在空军担任公共联络官,对可怕空袭的回忆激发了他撰写《第22条军规》这部著作的灵感。

在阿纳姆,15岁的奥黛丽·赫本由于免于被征召为德国军妓而如释重负。一群英国军人为她而干杯,为“解放了一名英国姑娘”而欢呼。

贝斯特挖掘出4月30日这天希特勒最后午餐的细节,消除了读者对这段历史的疑惑。午餐过后,希特勒与新婚妻子爱娃·布劳恩双双自杀。据希特勒的年轻女秘书特劳德·琼格讲述,希特勒和爱娃谈论了喂狗和法国口红的问题。当首批关于希特勒在“与布尔什维克”作战时阵亡的(欺骗性)报道两天后传到唐宁街10号的英国首相温斯顿·丘吉尔的耳朵里时,他对与其共进晚餐的宾客说:“我得说,我认为他这么死太对了。”

贝斯特追踪的其他著名人物包括未来的古巴导弹危机对手尼基塔·赫鲁晓夫和约翰·F·肯尼迪。在基辅当部长的赫鲁晓夫曾在斯大林格勒保卫战中发挥过关键作用,而今他正在筹谋自己的政治仕途。而肯尼迪当时在父亲的安排下,以《芝加哥先驱—美国人报》记者的身份报道在旧金山皇宫饭店起草联合国宪章的会议。“在那里,他白天报道会议情况,晚上追求姑娘。”

贝斯特还向读者介绍了玛琳·黛德丽上尉。这位女演员一边娱乐美国大兵和德国战俘,一边焦急地去打探自己在贝尔森工作的姐姐到底在做什么;士兵亨利·基辛格管理着莱因地区一个20万人口的城镇;未来的诺贝尔奖得主、小说家君特·格拉斯当时还是名17岁的党卫军坦克炮手,正在治疗大腿和肩膀的伤;乐队指挥赫伯特·冯·卡拉扬躲在米兰,担心自己与纳粹的联系会让自己登上黑名单。还有两位未来的教皇。已故教皇约翰·保罗二世当时历尽千辛万苦逃离奥斯威辛集中营后,在克拉科担任神学讲师。现在的罗马教皇、当时的士兵约瑟夫·拉青格从德国国防军开了小差,偷偷潜回家族农场。(参考消息网)

反坦克战史 豆瓣

作者:

[英] 约瀚·威克斯

译者:

李济民

兵器工业出版社

1988

- 11

步兵是战争之王,而炮兵是战争之神,然而在第一次世界大战中出现的坦克在一定程度上夺走了炮兵身上围绕的光环。如本书作者所说,反坦克作战的历史甚至比空战还要短,但它对各国军事工业的影响却不亚于后者。本书成书于第四次中东战争前后,时值反坦克导弹大行其道之时,那是一个科学技术喷薄的年代,一个附属的产物便是科技万能和自动化崇拜。航空工业推崇双高即高高度和高速度,反坦克技术方面则开始盛行人操火炮无用和导弹至上论。本书的作者无疑是非常理智的,他指出无论多么先进的科技,也不能取代反坦克作战中的两个至关重要的因素:反坦克手和坦克里的人,只有人,才是反坦克作战的核心。

由于本书的作者是英国人,因此在篇幅上对英美和西欧国家的反坦克战史着墨较多,而俄国的篇幅则被压缩的很小并和日本放在一起仅用一章介绍,实属遗憾。不过作者在介绍本国的反坦克武器发展史方面,文笔幽默又不失专业性,在很有限的篇幅里提供的信息量也并不小。

《反坦克战史》很容易写成充斥着技术数据的说明书,不过作者的着眼点着重于人,向读者介绍反坦克武器的发展时始终以其对反坦克手的影响为主题,对于战时那些临时想出来的绝妙反坦克战术亦时有圈点,全书没有枯燥得让人看不下去的情况。

这是一本非专家无法写成的好书,而本书的作者正是这样一种人,如本书绪言中所说的-“所谓专家应该是这样一种人,这就是对于很小很小的事情,他却了解得很多很多”。

由于本书的作者是英国人,因此在篇幅上对英美和西欧国家的反坦克战史着墨较多,而俄国的篇幅则被压缩的很小并和日本放在一起仅用一章介绍,实属遗憾。不过作者在介绍本国的反坦克武器发展史方面,文笔幽默又不失专业性,在很有限的篇幅里提供的信息量也并不小。

《反坦克战史》很容易写成充斥着技术数据的说明书,不过作者的着眼点着重于人,向读者介绍反坦克武器的发展时始终以其对反坦克手的影响为主题,对于战时那些临时想出来的绝妙反坦克战术亦时有圈点,全书没有枯燥得让人看不下去的情况。

这是一本非专家无法写成的好书,而本书的作者正是这样一种人,如本书绪言中所说的-“所谓专家应该是这样一种人,这就是对于很小很小的事情,他却了解得很多很多”。

The Battle of Leyte Gulf 豆瓣

作者:

Edwin Palmer Hoyt

Weybright and Talley

1972

In October 1944, the Imperial Japanese Navy, driven to desperation, set out to surprise and annihilate the American forces that had just landed on the central Philippine island of Leyte. Instead, they suffered a crushing loss that broke the back of the Japanese navy and ensured that Japan would lose the war. This is the blazing hour-by-hour account of that brutal battle.

Kesselring 豆瓣 Goodreads

A Soldier's Record

作者:

Albert Kesselring

Greenwood Press

1970

- 1

Field Marshal Albert Kesselring was one of Germany’s most capable military strategists. Originally a Bavarian Army officer, he transferred to the Luftwaffe in 1935 and became Goering’s deputy, commanding air fleets during the invasion of France and the Battle of Britain. In 1941 he was appointed C-in-C South, sharing the direction of the North African campaign with Rommel. As C-in-C in Italy in 1943-1944 his brilliant defense of the peninsula became legendary. In 1945, after the Ardennes offensive failed, Kesselring replaced von Rundstedt as C-in-C West. In his memoirs Kesselring describes his military training, his service in World War I, his work in the Reichswehr, his role in the founding of the Luftwaffe, and all aspects of his command in World War II. Concluding with Kesselring’s account of his trial and imprisonment for war crimes, these memoirs give a full picture of the whole military experience of one of Germany’s great commanders.

Hitler's Gladiator 豆瓣 Goodreads

作者:

Charles Messenger

Brassey's (UK) Ltd

1988

- 8

The biography of Hitler's most infamous SS General chronicles his involvement in the "Night of Long Knives--for which he was convicted--culling archival materials from Britain, Germany, and the United States

Paulus and Stalingrad 豆瓣 Goodreads

作者:

Walter Goerlitz

译者:

R.H. Stevens

Greenwood Press

1974

- 6

First printing, great shape

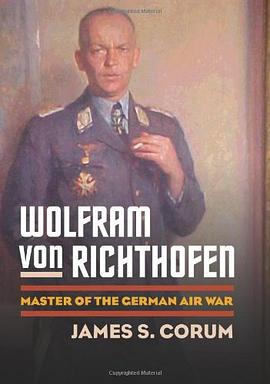

Wolfram Von Richthofen 豆瓣 Goodreads

作者:

James S. Corum

University Press of Kansas

2008

- 9

Luftwaffe commander Wolfram von Richthofen was a brilliant master of the tactical and operational air war and one of the key catalysts in the resurrection of Germany's air force. Long overshadowed in history by his cousin, World War I's famous "Red Baron," von Richthofen served in seven major air campaigns from 1936 to 1944, and as senior air commander he was always at the center of the action. <br />For this first full-length biography of von Richthofen, James Corum has mined the field marshal's extensive diaries, which provide a detailed record of military campaigns, tactical and operational problems, interactions with other commanders, and his assessment of methods and weaponry. He has also drawn on interviews with former Luftwaffe members and on his unparalleled access to von Richthofen family papers and photos. <br />Corum reveals how, before World War II, von Richthofen played a central role in developing and building the Luftwaffe and such famous aircraft as the Me 109 fighter and He 111 bomber. He then delivered tactical and operational successes in the Spanish Civil War, where he established the close air support tactics that became an essential trademark of the German blitzkrieg. As commander of the Special Air Division in the invasion of Poland, he demonstrated the effectiveness of massed airpower and in 1940 helped produce a dramatic German victory in France by providing close air support for Von Kleist's panzer divisions as they raced to the English Channel. Later he also led the Luftwaffe's Second Air Fleet against the Allied landings in Sicily, Salerno, and Anzio. <br />Providing a fully rounded portrait, Corum also cites von Richthofen's signal defeats in the Battle of Britain and around Stalingrad; depicts his arrogant and ruthless tendencies; and reveals his loyal but nave belief in Hitler. <br />Cutting through the myths that have grown around von Richthofen's life, Corum's study fills a major gap in the literature and offers new insight into German military culture, Hitler's strategic thinking, and their impact on the German way of war.