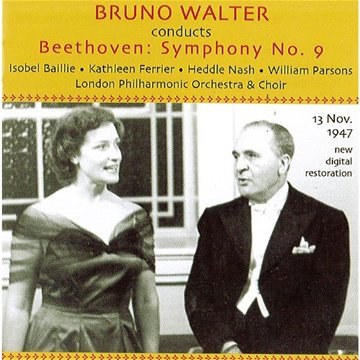

When this performance was first released (on Bruno Walter Society LP No. BWS-742 in 1980) critic Mortimer H. Frank wrote in the USA journal Fanfare: I have always felt that Bruno Walter was at the height of his powers during the years 1941-54. Certainly his recordings from that period reveal a more flamboyant, disciplined, and energetic conductor than the Walter who - during his last years (1957-61), when he was in his '80s and recovering from two heart attacks - rerecorded in stereo with an inferior ad hoc orchestra the bulk of his basic repertory. Indeed, the Walter of those years sometimes sounds like a pale, timid imitation of what he once had been. At his best, Walter was a conductor of taste, temperament, and power - a far more dramatic and intense performer than his surviving discs often reveal. This is well illustrated in this newly released Beethoven Ninth, recorded in concert on November 13, 1947. Those who never heard Walter in his prime may be shocked by this London performance in which the first movement has a fiery, tough tension at times suggestive of Toscanini. With stabbing, powerful accents, crashing fortes, and uncommon vigor, Walter insistently presses forward in a reading of thrilling drama and power The Scherzo (with neither of its repeats observed) dances with demoniac fervor, although its "trio" would have been more effective at a slightly faster trempo... this Beethoven Ninth reveals a conductor of trenchant kinetic urgency. Those who have doubted Walter's greatness may well change their view after hearing it.