DG

卡拉扬:最后一套勃拉姆斯交响曲全集第四交响曲 豆瓣

9.3 (6 个评分)

Herbert von Karajan

/

Berlin Philharmonic

发布日期 1989年9月8日

出版发行:

Deutsche Grammophon

卡拉扬:最后一套勃拉姆斯交响曲全集第三交响曲 豆瓣

Brahms Herbert Von Karajan Berliner Philharmoniker

发布日期 1990年3月30日

出版发行:

DEUTSCHE GRAMMOPHON

塞尔 富尼埃 德沃夏克 大提琴协奏曲 第八交响曲 豆瓣

Fournier

/

Szell

…

发布日期 2006年6月8日

出版发行:

Deutsche Gram. Ger.

弗里乔伊:德沃夏克第九交响曲/斯美塔那《沃尔塔瓦河》/李斯特《前奏曲》 豆瓣

9.4 (7 个评分)

费伦茨·弗里乔伊 Ferenc Fricsay

/

柏林爱乐乐团 Berliner Philharmoniker Orchester

发布日期 2001年7月2日

出版发行:

Deutsche Grammophon

详细内容: ANTONIN DVORAK(1841-1904)1-4.Symphonie No.9 e-moll op.95>>Aus der Neuen WeltBEDRICH SMETANA(1824-1884)5.Die Moldau [11'01]FRANZ LISZT(1811-1886)6.Les Préludes [16'43]广告语: 德沃夏克:e小调第九交响曲“自新大陆”;斯美塔纳:伏尔塔瓦河-旋子“我的祖国”;李斯特:前奏曲;弗利查指挥柏林广播交响乐团

伯恩斯坦:肖斯塔科维奇第一交响曲/第七交响曲 豆瓣

8.3 (6 个评分)

Chicago Symphony Orchestra

/

Leonard Bernstein

类型:

古典

发布日期 1989年9月8日

出版发行:

Deutsche Grammophon

详细内容: DMITRI SHOSTAKOVICH(1906-1975)COMPACT DISC 1 [66'43]Sypmphony no.1 op.101.Allegrotto-Allegro non troppo [8'54]2.Allegro-Meno mosso-Allegro-Meno mosso [4'46]3.Lento-Largo-[Lento](attacca:) [10'19]4.Allegro molto-Lento-Allegro molto-Meno mosso-Allegro molto-Molto menomosso-Adagio-Largo-Più mosso-Presto [10'37]Symphony no.7 op.60"Leningrad"5.Allegretto [31'43]COMPACT DISC 2 [53'10]1.Moderato(poco allegretto) [14'48]2.Adagio(attacca:) [19'25]3.Allegro non troppo [18'52]广告语: 肖斯塔科维奇:《第一、七“列宁格勒”交响曲》/伯恩斯坦指挥芝加哥交响乐团。“企鹅”评价三星

卡拉扬:最佳柔板 豆瓣

Herbert Von Karajan

发布日期 2006年1月31日

出版发行:

Deutsche G (Universal)

详细内容: CD 1ALBINONI/GIAZOTTO:Adagio·PACHELBEL:Canon·GRIEG:Solveig's SongMOZART:Romance from Eine kleine Nachtmusik(>)MASSENET:Méditation from Thais·VIVALDI:Rain from The Four SeasonsMASCAGNI:Intermezzo sinfonico from Cavalleria rusticanaBACH:Air from Orchestral Suite no.3·SIBELIUS:The Swan of TuonelaCHOPIN/ROY DOUGLAS:Nocturne from Les SylphidesMAHLER:Adagietto from Symphony no.5CD 2RAVEL:Pavane pour une Infante défunte·GLUCK:Dance of the Blessed SpriritsOFFENBACH/ROSENTHAL:Barcarolle·GRIEG:Ase's Death from Peer GyntMOZART:Adagio & Fugue K.546·BIZET:Entr'acte III from CarmenHANDEL:Aria from Concerto grosso op.6 no.12DVORAK:Largo from Symphony"From the New World"·TCHAIKOVSKY:Love Theme from Romeo and JulietBEETHOVEN:Allegretto from Symphony no.7BIZET:Adagietto from L'Arlésienne·WAGNER:Isoldes Liebestod广告语: 柔版精选集 收录:巴赫/阿尔伯尼/贝多芬/比才/德沃夏克/格里格/马斯卡尼/马斯内/莫扎特/柴可夫斯基/西贝柳斯等作曲家柔版作品。卡拉扬指挥柏林爱乐乐团介质: cd

Mendelssohn: Symphonies Nos. 3 & 4 豆瓣

8.8 (8 个评分)

Herbert von Karajan

/

Berliner Philharmoniker

发布日期 1997年8月12日

出版发行:

Deutsche Grammophon

本唱片是门交第三/四的名盘,企鹅评价三星,为卡爷指挥亲兵BPO于1971年与1973年在柏林耶稣基督大教堂的录音。正处于巅峰期的卡大师与BPO为我们奉献了一次教科书般的演绎:BPO豪壮又不失柔情的音色充满画面感与生命的气息,如丝绒般绵密细致的弦乐与黄金般熠熠生辉的铜管乐无一将卡式美学发挥得淋漓尽致,令人听出耳油的同时又有叹而观止之感,实乃各位爱乐人士居家旅行休闲放松之必备唱片。

本唱片的补白曲为门德尔松的“赫布里底群岛”序曲,同样是一个经典的录音。卡大师棒下BPO无比细腻与理性的演绎令听者仿佛有带咸味的海风轻抚脸颊之感,除此之外还有圣咏般洒下的阳光与海鸥们快乐的歌声,世间的烦恼瞬间飞到九霄云外,留下的只有对自然力量的感恩。

本唱片的补白曲为门德尔松的“赫布里底群岛”序曲,同样是一个经典的录音。卡大师棒下BPO无比细腻与理性的演绎令听者仿佛有带咸味的海风轻抚脸颊之感,除此之外还有圣咏般洒下的阳光与海鸥们快乐的歌声,世间的烦恼瞬间飞到九霄云外,留下的只有对自然力量的感恩。

Tchaikovsky Symphony No.6“Pathètigue” 豆瓣

Karl Böhm

/

London Symphony Orchestra

类型:

古典

发布日期 1979年11月18日

出版发行:

DG

Each of Tchaikovsky's last three symphonies concerns the conflict of a courageous but deeply vulnerable personality with a mysterious Fate. In the Fourth, the symphony eventually turns away from the battering Fate theme to a Tolstoy-like absorption into peasant innocence; in the Fifth, the Fate theme is, somewhat over-insistently, forced into triumph.

Tchaikovsky's first thoughts for a Sixth Symphony were that it should be about Life; and in the autumn of 1892 he sketched four movements of a work in E flat before abandoning it. In February 1893 he took up another scheme, and within days had outlined some of the music, as he told his nephew Bob Davydov:

"At the time of my journey (to Odessa) I had an idea for another symphony, this time with a programme, but a programme of a kind that will remain an enigma to all - let them guess, but the symphony will just be called Programme Symphony (No.6). This programme is permeated with subjective feeling, and quite often on my journey, composing it in my mind, I wept copiously ... Formally there will be much that is new in this symphony, and incidentally the Finale won't be a loud Allegro, but, on the contrary, a very slow-moving Adagio." By the the middle of August the orchestration was finished. The first performance was given in St. Petersburg on 16 October (old style), with Tchaikovsky himself conducting. It was somewhat coolly received. A few days later, he alarmed friends by seizing a glass of unboiled water in a restaurant and drinking it: there was cholera in the city. Within days, he was seriously ill; and on the morning of 25 October, with some of his family and friends gathered by his bed, he died.

The symphony is thus Tchaikovsky's last engagement with the idea of a sensitive soul tormented, and here finally defeated, by Fate - and there can be little doubt that he was describing the misery which his homosexuality had brought into his life. That this could only be resolved by death, in other words that there was no answer, is suggested by the use of the slow final Adagio which, in sketches for the projected "Life" symphony, was to signify death. Even in the first movement, the idea is never far off; for though this is a sonata form movement (after a slow introduction), with an energetic first subject and a passionate second subject recalling Tchaikovsky's beloved Carmen, the dramatic climax of the movement produces some of the most violent music he ever wrote and, built into it, a quotation from the Orthodox Requiem. The waltz movement which follows is no longer, as so often with Tchaikovsky, escape or diversion but a limping, maimed waltz, with a beat missing from it's rhythm. Similarly the march movement which follows has, for all it's superficial energy, a barrenness at it's heart (the intervals of the tune are bleak fourths), and a quality which can come to seem close to panic.

It is after all that has gone before that the agonized phrases of the finale make their most profound effect. In structure and expression, they embody a helpless decline into nullity, and a grief and silence which all the energy and passion cannot stem. It is a true finale to a symphony which, whatever the detail of its secret programme, describes a sensitive, vital and doomed personality. Pondering a title for it on the morning after the première, Tchaikovsky was offered "Pathetic" by his brother. So it has remained. The associations of weakness in the English word have been misleading; for this is not a work of pathos, but Tchaikovsky's Symphony of Suffering.

John Warrack

Tchaikovsky's first thoughts for a Sixth Symphony were that it should be about Life; and in the autumn of 1892 he sketched four movements of a work in E flat before abandoning it. In February 1893 he took up another scheme, and within days had outlined some of the music, as he told his nephew Bob Davydov:

"At the time of my journey (to Odessa) I had an idea for another symphony, this time with a programme, but a programme of a kind that will remain an enigma to all - let them guess, but the symphony will just be called Programme Symphony (No.6). This programme is permeated with subjective feeling, and quite often on my journey, composing it in my mind, I wept copiously ... Formally there will be much that is new in this symphony, and incidentally the Finale won't be a loud Allegro, but, on the contrary, a very slow-moving Adagio." By the the middle of August the orchestration was finished. The first performance was given in St. Petersburg on 16 October (old style), with Tchaikovsky himself conducting. It was somewhat coolly received. A few days later, he alarmed friends by seizing a glass of unboiled water in a restaurant and drinking it: there was cholera in the city. Within days, he was seriously ill; and on the morning of 25 October, with some of his family and friends gathered by his bed, he died.

The symphony is thus Tchaikovsky's last engagement with the idea of a sensitive soul tormented, and here finally defeated, by Fate - and there can be little doubt that he was describing the misery which his homosexuality had brought into his life. That this could only be resolved by death, in other words that there was no answer, is suggested by the use of the slow final Adagio which, in sketches for the projected "Life" symphony, was to signify death. Even in the first movement, the idea is never far off; for though this is a sonata form movement (after a slow introduction), with an energetic first subject and a passionate second subject recalling Tchaikovsky's beloved Carmen, the dramatic climax of the movement produces some of the most violent music he ever wrote and, built into it, a quotation from the Orthodox Requiem. The waltz movement which follows is no longer, as so often with Tchaikovsky, escape or diversion but a limping, maimed waltz, with a beat missing from it's rhythm. Similarly the march movement which follows has, for all it's superficial energy, a barrenness at it's heart (the intervals of the tune are bleak fourths), and a quality which can come to seem close to panic.

It is after all that has gone before that the agonized phrases of the finale make their most profound effect. In structure and expression, they embody a helpless decline into nullity, and a grief and silence which all the energy and passion cannot stem. It is a true finale to a symphony which, whatever the detail of its secret programme, describes a sensitive, vital and doomed personality. Pondering a title for it on the morning after the première, Tchaikovsky was offered "Pathetic" by his brother. So it has remained. The associations of weakness in the English word have been misleading; for this is not a work of pathos, but Tchaikovsky's Symphony of Suffering.

John Warrack

巴哈:無伴奏大提琴組曲 豆瓣 Spotify

9.9 (18 个评分)

Pierre Fournier

/

Johann Sebastian Bach

类型:

古典

发布日期 1996年7月1日

出版发行:

Archiv Produktion

《巴赫:无伴奏大提琴组曲》(BWV1007-1012),大约作于1717年的克滕宫廷。这一套组曲采用标准的古典组曲形式,由数种古典舞曲组成。当时克滕宫廷中有两位古大提琴演奏家阿贝尔与李尼希克,巴赫以这两位演奏家作为对象作成这套组曲。这套组曲谱系巴赫的第二位妻子安娜·玛格达琳娜抄录,原谱没有速度标记。现在这套组曲的速度标记有多种历代著名大提琴演奏家所标标志,公认的版本是19世纪著名大提琴家贝尔卡所标,卡萨尔斯所标版本也极为重要。

演奏者皮埃尔·富尼埃(Pierre Fournier 1906-1986)是20世纪法国著名的大提琴家,以演奏风格高雅、情感浪漫著称。富尼埃的录音录于60年代初,大师接近60岁时。这时,立体声录音技术早已成熟。那是个大师录音杰作不断涌现的年代。富尼埃在录制了这个录音之后的年代中,巴赫这套作品逐渐变成了他的演出曲目中的焦点。在1974年,也就是卡萨尔斯死后的第二年,富尼埃应邀到法国南部的普拉德斯(Prades)在卡萨尔斯创立的年度音乐节上演奏这套巴赫组曲。那天在普拉德斯城外的圣米切德卡萨教堂内坐满了听众。他们深深地被富尼埃追思卡萨尔斯的演奏打动。在全曲结束时,没有鼓掌,而是全部听众在寂静中肃立。

皮埃尔·富尼埃的《巴赫:无伴奏大提琴组曲》共有三套录音(另外两个版本为TDK和Philips),且尤以这个版本最受欢迎,他的速度舒缓,节奏把握恰到好处,几乎是所有版本中最为合理妥帖者。音色温厚,内涵深刻,情感流露自然,这个演奏如娓娓道来而又虚怀若谷,并不以表现自我为目的却自有个性,且拥有一种浓烈的慈父性格,恰与巴赫人格与作品特有之父性相契合。且录音优良,确实是首选版本。

演奏者皮埃尔·富尼埃(Pierre Fournier 1906-1986)是20世纪法国著名的大提琴家,以演奏风格高雅、情感浪漫著称。富尼埃的录音录于60年代初,大师接近60岁时。这时,立体声录音技术早已成熟。那是个大师录音杰作不断涌现的年代。富尼埃在录制了这个录音之后的年代中,巴赫这套作品逐渐变成了他的演出曲目中的焦点。在1974年,也就是卡萨尔斯死后的第二年,富尼埃应邀到法国南部的普拉德斯(Prades)在卡萨尔斯创立的年度音乐节上演奏这套巴赫组曲。那天在普拉德斯城外的圣米切德卡萨教堂内坐满了听众。他们深深地被富尼埃追思卡萨尔斯的演奏打动。在全曲结束时,没有鼓掌,而是全部听众在寂静中肃立。

皮埃尔·富尼埃的《巴赫:无伴奏大提琴组曲》共有三套录音(另外两个版本为TDK和Philips),且尤以这个版本最受欢迎,他的速度舒缓,节奏把握恰到好处,几乎是所有版本中最为合理妥帖者。音色温厚,内涵深刻,情感流露自然,这个演奏如娓娓道来而又虚怀若谷,并不以表现自我为目的却自有个性,且拥有一种浓烈的慈父性格,恰与巴赫人格与作品特有之父性相契合。且录音优良,确实是首选版本。

Winterreise 豆瓣

9.0 (6 个评分)

Dietrich Fischer-Dieskau

类型:

古典

发布日期 2000年12月1日

出版发行:

Philips

舒伯特:冬之旅/菲舍尔-迪斯考演唱,布伦德尔钢琴,菲利普50周年版

平诺克:帕海贝尔 卡农 和 赋格 豆瓣

9.8 (13 个评分)

The English Concert

/

Trevor Pinnock

类型:

古典

发布日期 1985年10月1日

出版发行:

Universal

帕海贝尔·卡农·巴洛克

约翰·帕海贝尔(Johann Pachelbel,1653-1706),德国管风琴家、作曲家。从海因里希·施韦默学习,1674年起从维也纳的克尔为师。1677年任爱森纳赫宫廷管风琴师,与巴赫之父相识。先后在埃尔富特(1678)、斯图加特(1690)、戈塔和纽伦堡(1692)的圣塞巴尔杜斯大教堂供职。在羽管键琴组曲与小赋格曲风格的管风琴众赞歌前奏曲的领域中,他是巴赫的重要先驱者。

《卡农》原意是指教规,宗教法规或者经典之意,在音乐上是指复调音乐的一种写作技法。它的特点是:各个声部有规则地互相模仿。也就是后面的声部按一定的时间距离依次模仿前一声部的旋律。用卡农手法写成的乐曲叫做“卡农曲”。我们平时经常听到的轮唱曲就是卡农曲的一种。字面上是"轮唱"的意思。简单说,就是有好几个声部的旋律重複出现,交织着演奏,互相追随,让人有无限延伸的感觉。《卡农》虽然是一首精美的小品,却让帕海贝尔一辈子名留古今,如果他还在世的话,那可能是全世界版税收入最高的音乐家。《卡农》旋律简单朴实,可是具备精密完美的音乐结构,十足表现出对位法的严谨与平衡。值得一提的是,它的低音部只有八个音符组成同一组旋律,从头到尾重複了28次,不但是一首男女老少雅俗共赏的曲子,也是初次接触古典音乐的最佳入门曲。

除了《卡农》以外,这张唱片还共收录了亨德尔的《示巴女王莅临》以及阿尔比诺尼、维瓦尔第、普赛尔、阿维森、海顿等作曲家的巴洛克名曲作精华。大约从十六世纪末到1750年间的音乐,被人们称为巴洛克音乐。巴洛克(Baroque),原指形状不整的珍珠,最初被用来表现一种建筑艺术形式。文艺复兴时期的艺术是以希腊、罗马的形式美为第一性的;相对而言,巴洛克风格则是一种全新的形式,它促成了后来的洛可可(Rococo)艺术的兴起。巴洛克时代的欧洲音乐以德、意、法等几个国家为代表,音乐艺术在这一时期得到了前所未有的迅猛发展。

在《卡农》众多版本中,特雷沃·平诺克指挥的这一版可能是最古色古香、原汁原味的。

平诺克

特雷沃·平诺克(Trevor Pinnock)1946年生于英国坎特伯雷。自幼进入坎特伯雷教堂唱诗班,饱受音乐传统熏陶。1963-1967年间入皇家音乐学院深造,主修羽管键琴和管风琴,均以优异成绩获得奖学金。1966-1972年间他自组了Galliard三重奏团(包括长笛、大提琴和大键琴三件乐器),这个以17、18世纪欧洲宫廷舞蹈命名的团体的演奏也以那一时期的作品为主。此后的平诺克,迅速在大键琴领域崛起,他频频登台,或独奏或重奏或与大乐队交相辉映,还随著名的圣马丁学院管弦乐团到欧洲各地演出。其精湛的琴技远近闻名,很快便跃居英国大键琴界的第一把交椅。

七十年代初期,英国的古乐器演奏风潮正兴,平诺克看准这一契机,于1973年联合一群有志从事古乐器演奏的年轻乐手组建了英国协奏团,自任指挥兼羽管键琴手,仍然以演绎17、18世纪的巴罗克音乐和早期古典时期音乐作品为主。更难能可贵的是,他们得到伦敦著名的维多利亚和阿尔伯特博物馆的支持,得以使用这两家博物馆多年珍藏的古乐器。适逢这一年英国隆重举办巴赫音乐节,平诺克和他的乐团在音乐街上崭露头角,即使是苛刻的英国乐评界也给给予他们相当的好评,从此逐渐奠定了平诺克和英国音乐会乐团在巴罗克音乐演绎方面的权威地位。作为一名羽管键琴家,他经常通过键盘指挥他的乐队(这种方式对于早期音乐的演绎是常见的),使他能够运用精密的低音线条把乐队的演奏紧紧凝聚在一起,显示出严整的构筑力。

和当代其它的古乐器演奏团不同,平诺克手下的这支古乐团只演奏18世纪以前、特别是巴罗克时代的作品,追求的是旧瓶老旧式的原汁原味。而同样是古乐团,加迪纳的革命与浪漫管弦乐团不仅回朔前古典的拉莫、巴赫、亨德尔,还观瞻晚近的柏辽兹、马勒、德沃夏克,这旧瓶里面新旧兼收,也就多了几种不同的颜色。至于诺灵顿的伦敦古典演奏家乐团,则主要演奏贝多芬以后的作品,这又该是“旧瓶装新酒”的音乐风味。

作为英国协奏团的灵魂和指挥,平诺克坚持"原本"的真实和演奏风格的纯正。对所演奏的每部作品,从乐谱到与其相关的各种文献进行认真的研究和考证,以求揭开尘封,获得其音乐上的真髓。20多年来,这支古乐团从小到大、不断发展,除每年定期到欧美及亚洲等地举行的音乐会外,还经常在许多世界著名的音乐节上登台。像雪斯维格—霍斯坦音乐节、圣西西里亚音乐节、爱丁堡音乐节等。1988年,乐团在萨尔茨堡音乐节上演出亨德尔的《弥赛亚》,受到好评。此后,便成为该音乐节的常客。而平诺克本人除主盟自己的古乐团之外,也涉足歌剧或客座于其它的乐团。1988年,他首次在纽约大都会歌剧院指挥亨德乐的《弥赛亚》。近年,与英美各大交响乐团也多有合作。1991年,他又出任加拿大国家艺术中心的音乐总监和首席指挥。

1978年开始,他与德国Archiv唱片公司长期签约,至今已录制出版了近百张早期音乐作品唱片,并多次荣奖。譬如分别获1988年和1989年Gramophoneug唱片大奖的海顿《纳尔逊弥撒曲》,柯莱里的《十二首大协奏曲》,获1990年日本唱片艺术大奖的普塞尔的《颂歌》,获1990年法国唱片大奖的海顿《圣母悼歌》等等。

总而言之,平诺克的指挥和演奏既具有德国式的严谨,又具有英国式的清新和优雅。作为深受60、70年代风行欧洲的古乐运动影响的一员,平诺克在组建英国音乐会乐团之初就确立了仿古乐器在乐团中的主导地位。除了使用仿古乐器,他们还尽可能使用古代的演奏方式(例如很少使用跳弓等近代弓法),追求一种真实而质朴的演奏效果。和哈农库特一样,平诺克认为仿古不是为历史服务而是为音乐和艺术本身服务。他曾经说过这样的话:“历史是有趣的,但在舞台上历史几乎没有它的一席之地,而对于我们音乐家而言,古乐器已经超越了历史而成为音乐表情的有机成分。当被人问及为什么他坚持使用仿古乐器时他回答:"原因是很简单的.我们需要找到最恰当的工具来完成我们的任务。古乐器对巴赫来说是最合适的,对演奏巴赫音乐的我们来说当然也就是最合适的。同时我们还需要重新发掘那些失传的演奏技法,来展现古乐器特有的色彩和感情。当仿古乐器的秘密大白于世之时,我们就会对被近代乐器和演奏方法掩盖起来的古乐精髓产生新的认识。"

约翰·帕海贝尔(Johann Pachelbel,1653-1706),德国管风琴家、作曲家。从海因里希·施韦默学习,1674年起从维也纳的克尔为师。1677年任爱森纳赫宫廷管风琴师,与巴赫之父相识。先后在埃尔富特(1678)、斯图加特(1690)、戈塔和纽伦堡(1692)的圣塞巴尔杜斯大教堂供职。在羽管键琴组曲与小赋格曲风格的管风琴众赞歌前奏曲的领域中,他是巴赫的重要先驱者。

《卡农》原意是指教规,宗教法规或者经典之意,在音乐上是指复调音乐的一种写作技法。它的特点是:各个声部有规则地互相模仿。也就是后面的声部按一定的时间距离依次模仿前一声部的旋律。用卡农手法写成的乐曲叫做“卡农曲”。我们平时经常听到的轮唱曲就是卡农曲的一种。字面上是"轮唱"的意思。简单说,就是有好几个声部的旋律重複出现,交织着演奏,互相追随,让人有无限延伸的感觉。《卡农》虽然是一首精美的小品,却让帕海贝尔一辈子名留古今,如果他还在世的话,那可能是全世界版税收入最高的音乐家。《卡农》旋律简单朴实,可是具备精密完美的音乐结构,十足表现出对位法的严谨与平衡。值得一提的是,它的低音部只有八个音符组成同一组旋律,从头到尾重複了28次,不但是一首男女老少雅俗共赏的曲子,也是初次接触古典音乐的最佳入门曲。

除了《卡农》以外,这张唱片还共收录了亨德尔的《示巴女王莅临》以及阿尔比诺尼、维瓦尔第、普赛尔、阿维森、海顿等作曲家的巴洛克名曲作精华。大约从十六世纪末到1750年间的音乐,被人们称为巴洛克音乐。巴洛克(Baroque),原指形状不整的珍珠,最初被用来表现一种建筑艺术形式。文艺复兴时期的艺术是以希腊、罗马的形式美为第一性的;相对而言,巴洛克风格则是一种全新的形式,它促成了后来的洛可可(Rococo)艺术的兴起。巴洛克时代的欧洲音乐以德、意、法等几个国家为代表,音乐艺术在这一时期得到了前所未有的迅猛发展。

在《卡农》众多版本中,特雷沃·平诺克指挥的这一版可能是最古色古香、原汁原味的。

平诺克

特雷沃·平诺克(Trevor Pinnock)1946年生于英国坎特伯雷。自幼进入坎特伯雷教堂唱诗班,饱受音乐传统熏陶。1963-1967年间入皇家音乐学院深造,主修羽管键琴和管风琴,均以优异成绩获得奖学金。1966-1972年间他自组了Galliard三重奏团(包括长笛、大提琴和大键琴三件乐器),这个以17、18世纪欧洲宫廷舞蹈命名的团体的演奏也以那一时期的作品为主。此后的平诺克,迅速在大键琴领域崛起,他频频登台,或独奏或重奏或与大乐队交相辉映,还随著名的圣马丁学院管弦乐团到欧洲各地演出。其精湛的琴技远近闻名,很快便跃居英国大键琴界的第一把交椅。

七十年代初期,英国的古乐器演奏风潮正兴,平诺克看准这一契机,于1973年联合一群有志从事古乐器演奏的年轻乐手组建了英国协奏团,自任指挥兼羽管键琴手,仍然以演绎17、18世纪的巴罗克音乐和早期古典时期音乐作品为主。更难能可贵的是,他们得到伦敦著名的维多利亚和阿尔伯特博物馆的支持,得以使用这两家博物馆多年珍藏的古乐器。适逢这一年英国隆重举办巴赫音乐节,平诺克和他的乐团在音乐街上崭露头角,即使是苛刻的英国乐评界也给给予他们相当的好评,从此逐渐奠定了平诺克和英国音乐会乐团在巴罗克音乐演绎方面的权威地位。作为一名羽管键琴家,他经常通过键盘指挥他的乐队(这种方式对于早期音乐的演绎是常见的),使他能够运用精密的低音线条把乐队的演奏紧紧凝聚在一起,显示出严整的构筑力。

和当代其它的古乐器演奏团不同,平诺克手下的这支古乐团只演奏18世纪以前、特别是巴罗克时代的作品,追求的是旧瓶老旧式的原汁原味。而同样是古乐团,加迪纳的革命与浪漫管弦乐团不仅回朔前古典的拉莫、巴赫、亨德尔,还观瞻晚近的柏辽兹、马勒、德沃夏克,这旧瓶里面新旧兼收,也就多了几种不同的颜色。至于诺灵顿的伦敦古典演奏家乐团,则主要演奏贝多芬以后的作品,这又该是“旧瓶装新酒”的音乐风味。

作为英国协奏团的灵魂和指挥,平诺克坚持"原本"的真实和演奏风格的纯正。对所演奏的每部作品,从乐谱到与其相关的各种文献进行认真的研究和考证,以求揭开尘封,获得其音乐上的真髓。20多年来,这支古乐团从小到大、不断发展,除每年定期到欧美及亚洲等地举行的音乐会外,还经常在许多世界著名的音乐节上登台。像雪斯维格—霍斯坦音乐节、圣西西里亚音乐节、爱丁堡音乐节等。1988年,乐团在萨尔茨堡音乐节上演出亨德尔的《弥赛亚》,受到好评。此后,便成为该音乐节的常客。而平诺克本人除主盟自己的古乐团之外,也涉足歌剧或客座于其它的乐团。1988年,他首次在纽约大都会歌剧院指挥亨德乐的《弥赛亚》。近年,与英美各大交响乐团也多有合作。1991年,他又出任加拿大国家艺术中心的音乐总监和首席指挥。

1978年开始,他与德国Archiv唱片公司长期签约,至今已录制出版了近百张早期音乐作品唱片,并多次荣奖。譬如分别获1988年和1989年Gramophoneug唱片大奖的海顿《纳尔逊弥撒曲》,柯莱里的《十二首大协奏曲》,获1990年日本唱片艺术大奖的普塞尔的《颂歌》,获1990年法国唱片大奖的海顿《圣母悼歌》等等。

总而言之,平诺克的指挥和演奏既具有德国式的严谨,又具有英国式的清新和优雅。作为深受60、70年代风行欧洲的古乐运动影响的一员,平诺克在组建英国音乐会乐团之初就确立了仿古乐器在乐团中的主导地位。除了使用仿古乐器,他们还尽可能使用古代的演奏方式(例如很少使用跳弓等近代弓法),追求一种真实而质朴的演奏效果。和哈农库特一样,平诺克认为仿古不是为历史服务而是为音乐和艺术本身服务。他曾经说过这样的话:“历史是有趣的,但在舞台上历史几乎没有它的一席之地,而对于我们音乐家而言,古乐器已经超越了历史而成为音乐表情的有机成分。当被人问及为什么他坚持使用仿古乐器时他回答:"原因是很简单的.我们需要找到最恰当的工具来完成我们的任务。古乐器对巴赫来说是最合适的,对演奏巴赫音乐的我们来说当然也就是最合适的。同时我们还需要重新发掘那些失传的演奏技法,来展现古乐器特有的色彩和感情。当仿古乐器的秘密大白于世之时,我们就会对被近代乐器和演奏方法掩盖起来的古乐精髓产生新的认识。"

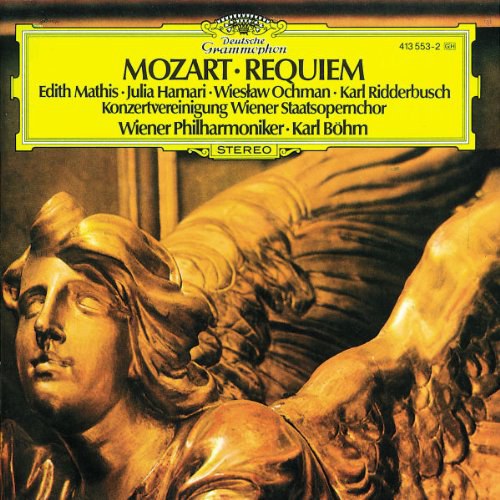

Mozart, W.A. Requiem K.626 / 莫札特:安魂曲 (貝姆) 豆瓣

9.5 (44 个评分)

Julia Hamari

/

Karl Ridderbusch

…

类型:

古典

发布日期 1990年10月25日

出版发行:

Deutsche Grammophon

內容簡介:

貝姆可說是廿世紀公認的莫札特音樂的代言人!

從未正式上過指揮課程的貝姆,似乎天生就具備這種本領,也可說他是自學成功的例子。對於樂團,貝姆要求甚嚴,不時予以責備。除了繼承十九世紀德奧傳統,他可以被譽為二十世紀古典音樂大師。對於莫札特的音樂,他終生熱愛不渝,成就也最高。

在莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart) 的音樂中,大部分充滿了天真活潑的風格,雖然在部分小調作品或是慢板的樂章中,可以感受出比較憂鬱、陰暗,略帶哀傷的情感,但是多半還是可以感覺出莫札特音樂中特有的開朗性格……不過這樣的看法,當你聽過莫札特的最後一部作品:Requiem in D minor, K.626 (安魂曲) 之後,應當會有很大的轉變……

這首安魂曲的創作背景,有一個很神秘的傳聞,說是一位黑衣使者找上莫札特,希望出錢作一首莫札特自己的安魂曲!不過事實上是當時的莫札特疾病纏身,經濟上又陷入困境,因此當一位想為自己過世的太太作一首安魂曲,卻又不願透露姓名的伯爵派人來委託莫札特作一首安魂曲時,莫札特會接受這項委託了,並且伯爵同意先付一半的錢,另一半等到曲子完成後再付。

由於莫札特的病已經相當嚴重,而為了儘早交出這首作品以拿到酬勞,莫札特更是日以繼夜不停的作曲,在寫作此首安魂曲的同時,莫札特的最後一首歌劇:魔笛 (The Magic Flute)也同時在進行中。

不料,莫札特的身體狀況終究無法負荷,到了 1791年12月5日莫札特病逝時,安魂曲並未完成,只有開頭的 Introitus "Requiem aeternam" 與 Kyrie 已完成,而第二到第七部分的 "Dies irae" 到 "Lacrimosa"的第八小節只完成了人聲,器樂的低音部,以及部分樂曲的片段的部分;而其餘的部分,也就是 Sanctus、 Benedictus 及 Agnus Dei 和 Communio "Lux aeterna" 的部分根本還沒寫。

莫札特去世後他的遺孀康絲坦彩為了怕拿不到後半部分的錢,於是便請莫札特的弟子 Franz Xaver Suessmayr 依照莫札特在總譜上的指示將其餘部分完成,包括 Lacrimosa 第九小節之後,以及最後四個樂章。

當他去世時,家中分文不存,遺體只好埋葬在十分廉價的平民公墓內。莫札特的遺體原先是放在當初與康絲坦彩結婚的史德芬教堂,然後運往墓園,當時因暴風雪侵襲,送葬的人半途折返,只留下被埋沒在無名墓園內莫札特孤單的遺體,第二天,再去確認他的墓地時,卻已永遠無法找到了,莫札特之墓,永遠成謎。過了很久,當世人公認莫札特是曠世奇才,是非常偉大的音樂家時,才動員在墓園作調查挖掘,但仍是無功而返,最後只隨意選個地方替他立了個墓碑,算是對他的景仰。

「天妒英才」這句話應用在莫札特身上是再恰當也不過的,他一生坎坷,終身貧困,但始終樂觀,保持著赤子之情,那時代的人對莫札特並不了解,對莫札特的音樂也只是表現出一般的欣賞程度,但是,如果莫札特死後有知,他應可安息,因為我們已從他的作品中洞徹真情了。

貝姆可說是廿世紀公認的莫札特音樂的代言人!

從未正式上過指揮課程的貝姆,似乎天生就具備這種本領,也可說他是自學成功的例子。對於樂團,貝姆要求甚嚴,不時予以責備。除了繼承十九世紀德奧傳統,他可以被譽為二十世紀古典音樂大師。對於莫札特的音樂,他終生熱愛不渝,成就也最高。

在莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart) 的音樂中,大部分充滿了天真活潑的風格,雖然在部分小調作品或是慢板的樂章中,可以感受出比較憂鬱、陰暗,略帶哀傷的情感,但是多半還是可以感覺出莫札特音樂中特有的開朗性格……不過這樣的看法,當你聽過莫札特的最後一部作品:Requiem in D minor, K.626 (安魂曲) 之後,應當會有很大的轉變……

這首安魂曲的創作背景,有一個很神秘的傳聞,說是一位黑衣使者找上莫札特,希望出錢作一首莫札特自己的安魂曲!不過事實上是當時的莫札特疾病纏身,經濟上又陷入困境,因此當一位想為自己過世的太太作一首安魂曲,卻又不願透露姓名的伯爵派人來委託莫札特作一首安魂曲時,莫札特會接受這項委託了,並且伯爵同意先付一半的錢,另一半等到曲子完成後再付。

由於莫札特的病已經相當嚴重,而為了儘早交出這首作品以拿到酬勞,莫札特更是日以繼夜不停的作曲,在寫作此首安魂曲的同時,莫札特的最後一首歌劇:魔笛 (The Magic Flute)也同時在進行中。

不料,莫札特的身體狀況終究無法負荷,到了 1791年12月5日莫札特病逝時,安魂曲並未完成,只有開頭的 Introitus "Requiem aeternam" 與 Kyrie 已完成,而第二到第七部分的 "Dies irae" 到 "Lacrimosa"的第八小節只完成了人聲,器樂的低音部,以及部分樂曲的片段的部分;而其餘的部分,也就是 Sanctus、 Benedictus 及 Agnus Dei 和 Communio "Lux aeterna" 的部分根本還沒寫。

莫札特去世後他的遺孀康絲坦彩為了怕拿不到後半部分的錢,於是便請莫札特的弟子 Franz Xaver Suessmayr 依照莫札特在總譜上的指示將其餘部分完成,包括 Lacrimosa 第九小節之後,以及最後四個樂章。

當他去世時,家中分文不存,遺體只好埋葬在十分廉價的平民公墓內。莫札特的遺體原先是放在當初與康絲坦彩結婚的史德芬教堂,然後運往墓園,當時因暴風雪侵襲,送葬的人半途折返,只留下被埋沒在無名墓園內莫札特孤單的遺體,第二天,再去確認他的墓地時,卻已永遠無法找到了,莫札特之墓,永遠成謎。過了很久,當世人公認莫札特是曠世奇才,是非常偉大的音樂家時,才動員在墓園作調查挖掘,但仍是無功而返,最後只隨意選個地方替他立了個墓碑,算是對他的景仰。

「天妒英才」這句話應用在莫札特身上是再恰當也不過的,他一生坎坷,終身貧困,但始終樂觀,保持著赤子之情,那時代的人對莫札特並不了解,對莫札特的音樂也只是表現出一般的欣賞程度,但是,如果莫札特死後有知,他應可安息,因為我們已從他的作品中洞徹真情了。

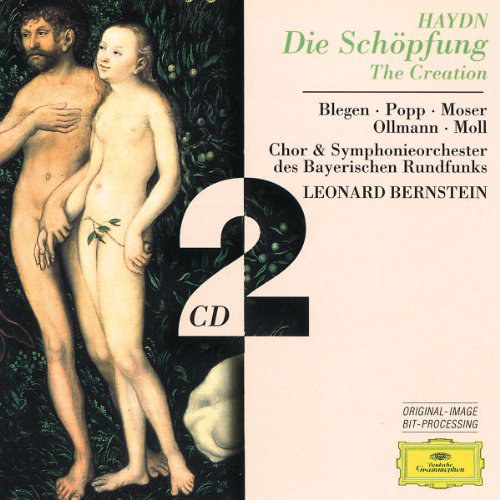

伯恩斯坦:海顿 创世纪 豆瓣

Judith Blegen

/

Lucia Popp

…

类型:

古典

发布日期 1996年8月15日

出版发行:

Deutsche Grammophon

01 Oratorium Fur Solostimmen, Chor Und Orchester, Hob.Xxi:2

02 Oratorium For Solo Voices, Chorus And Orchestre

03 Oratorium Pour Voci Solistes, Choeur Et Orchestra

04 Oratorium Par Voces Solistas, Coro Y Orquestra

02 Oratorium For Solo Voices, Chorus And Orchestre

03 Oratorium Pour Voci Solistes, Choeur Et Orchestra

04 Oratorium Par Voces Solistas, Coro Y Orquestra

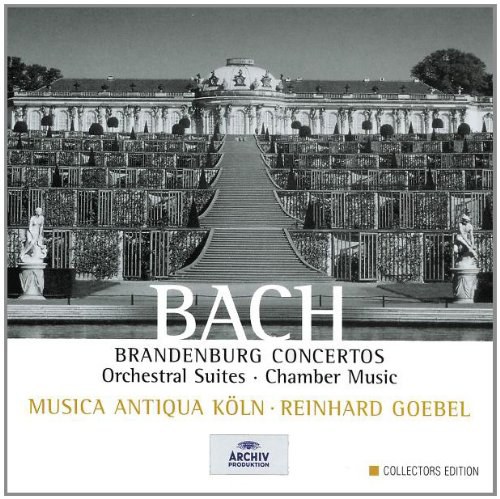

戈贝尔 / 科隆古乐团 : 巴赫作品集 协奏曲 管弦乐组曲 室内乐 豆瓣

Goebel

/

Musica Antiqua Köln

类型:

古典

发布日期 2002年10月8日

出版发行:

Archiv

CD

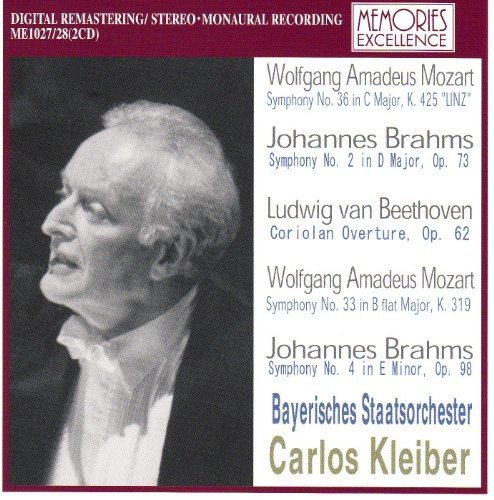

小克莱伯指挥贝多芬,莫扎特和布拉姆斯的作品 1996年德国巴伐利亚州因戈尔施塔特 (Ingolstadt) 演奏会 豆瓣

Carlos Kleiber

/

Ludwig van Beethoven

…

类型:

古典

发布日期 2004年12月25日

出版发行:

Memories

1996年德国巴伐利亚州因戈尔施塔特 (Ingolstadt,注:AUDI总部所在地) 音乐会

小克在1996年,为了得到一辆价值10万美元的奥迪跑车,在因戈尔施塔特(Ingolstadt. 德国巴伐利亚州的城市) 指挥巴伐利亚国家歌剧院音乐会,演出莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯的作品。

克莱伯指挥的布拉姆斯e小调交响曲被形容成“或许是这个交响曲中最棒的录音”。他处理贝多芬的科里奥兰序曲体现了他的音乐天赋。而莫扎特的《降B大调第33交响曲》在他棒下显得格外流畅。这场由巴伐利亚国家交响乐团演奏的音乐会在克莱伯为数不多的录影中实属稀罕品!

小克在1996年,为了得到一辆价值10万美元的奥迪跑车,在因戈尔施塔特(Ingolstadt. 德国巴伐利亚州的城市) 指挥巴伐利亚国家歌剧院音乐会,演出莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯的作品。

克莱伯指挥的布拉姆斯e小调交响曲被形容成“或许是这个交响曲中最棒的录音”。他处理贝多芬的科里奥兰序曲体现了他的音乐天赋。而莫扎特的《降B大调第33交响曲》在他棒下显得格外流畅。这场由巴伐利亚国家交响乐团演奏的音乐会在克莱伯为数不多的录影中实属稀罕品!

Beethoven: Violin Concerto, Op. 61; Coriolan Overture, Op. 62 / 贝多芬:小提琴协奏曲;科里奥兰序曲 豆瓣

Beethoven

/

Rohn

…

类型:

古典

发布日期 1991年7月1日

出版发行:

Polygram Records

弗里乔伊:施特劳斯圆舞曲和波尔卡 豆瓣

Ferenc Fricsay

/

Berlin Radio Symphony Orchestra

类型:

古典

发布日期 1989年7月17日

出版发行:

Deutsch Gramophone

弗里乔伊:威尔第 安魂曲 豆瓣

Maria Stader

/

Marianna Radev

…

类型:

古典

发布日期 1996年4月9日

出版发行:

Deutsche Grammophon

01. Messa da Requiem - 1. Requiem Maria Stader

02. Messa da Requiem - 2. Dies irae Rias Symphony Orchestra Berlin

03. Messa da Requiem - 2. Tuba mirum Kim Borg

04. Messa da Requiem - 2. Liber scriptus Marianna Radev

05. Messa da Requiem - 2. Quid sum miser Maria Stader

06. Messa da Requiem - 2. Rex tremendae Maria Stader

07. Messa da Requiem - 2. Recordare Maria Stader

08. Messa da Requiem - 2. Ingemisco Helmut Krebs

09. Messa da Requiem - 2. Confutatis Kim Borg

10. Messa da Requiem - 2. Lacrymosa Maria Stader

11. Messa da Requiem - 3. Offertorium Maria Stader

12. Messa da Requiem - 4. Sanctus Rias Symphony Orchestra Berlin

13. Messa da Requiem - 5. Agnus Dei Maria Stader

14. Messa da Requiem - 6. Lux aeterna Marianna Radev

15. Messa da Requiem - 7. Libera me Maria Stader

02. Messa da Requiem - 2. Dies irae Rias Symphony Orchestra Berlin

03. Messa da Requiem - 2. Tuba mirum Kim Borg

04. Messa da Requiem - 2. Liber scriptus Marianna Radev

05. Messa da Requiem - 2. Quid sum miser Maria Stader

06. Messa da Requiem - 2. Rex tremendae Maria Stader

07. Messa da Requiem - 2. Recordare Maria Stader

08. Messa da Requiem - 2. Ingemisco Helmut Krebs

09. Messa da Requiem - 2. Confutatis Kim Borg

10. Messa da Requiem - 2. Lacrymosa Maria Stader

11. Messa da Requiem - 3. Offertorium Maria Stader

12. Messa da Requiem - 4. Sanctus Rias Symphony Orchestra Berlin

13. Messa da Requiem - 5. Agnus Dei Maria Stader

14. Messa da Requiem - 6. Lux aeterna Marianna Radev

15. Messa da Requiem - 7. Libera me Maria Stader

巴伦博伊姆:贝多芬 月光奏鸣曲 悲怆奏鸣曲 热情奏鸣曲 豆瓣 Spotify

9.5 (8 个评分)

Daniel Barenboim

类型:

古典

发布日期 1987年2月3日

出版发行:

Dg Imports