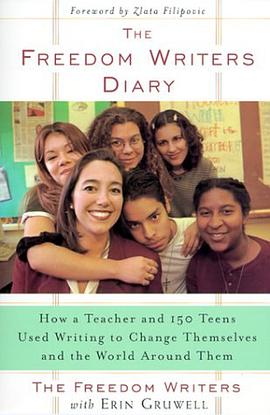

Straight from the front line of urban America, the inspiring story of one fiercely determined teacher and her remarkable students.

As an idealistic twenty-three-year-old English teacher at Wilson High School in Long beach, California, Erin Gruwell confronted a room of “unteachable, at-risk” students. One day she intercepted a note with an ugly racial caricature, and angrily declared that this was precisely the sort of thing that led to the Holocaust—only to be met by uncomprehending looks. So she and her students, using the treasured books Anne Frank: The Diary of a Young Girl and Zlata’s Diary: A Child’s Life in Sarajevo as their guides, undertook a life-changing, eye-opening, spirit-raising odyssey against intolerance and misunderstanding. They learned to see the parallels in these books to their own lives, recording their thoughts and feelings in diaries and dubbing themselves the “Freedom Writers” in homage to the civil rights activists “The Freedom Riders.”

With funds raised by a “Read-a-thon for Tolerance,” they arranged for Miep Gies, the courageous Dutch woman who sheltered the Frank family, to visit them in California, where she declared that Erin Gruwell’s students were “the real heroes.” Their efforts have paid off spectacularly, both in terms of recognition—appearances on “Prime Time Live” and “All Things Considered,” coverage in People magazine, a meeting with U.S. Secretary of Education Richard Riley—and educationally. All 150 Freedom Writers have graduated from high school and are now attending college.

With powerful entries from the students’ own diaries and a narrative text by Erin Gruwell, The Freedom Writers Diary is an uplifting, unforgettable example of how hard work, courage, and the spirit of determination changed the lives of a teacher and her students.

The authors’ proceeds from this book will be donated to The Tolerance Education Foundation, an organization set up to pay for the Freedom Writers’ college tuition. Erin Gruwell is now a visiting professor at California State University, Long Beach, where some of her students are Freedom Writers.</p>