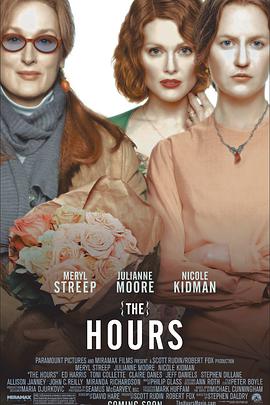

时时刻刻 (2002) 豆瓣 TMDB IMDb Eggplant.place 维基数据

The Hours

8.8 (783 个评分)

导演:

史蒂芬·戴德利

演员:

梅丽尔·斯特里普

/

朱丽安·摩尔

…

其它标题:

The Hours

/

此时·此刻(港)

…

跨越时空的三个女人,因为一个名字被联系起来----戴罗薇夫人。

弗吉妮娅·伍尔芙(妮可·基德曼),生活在上世纪20年代的伦敦郊区,正在完成她最后一部小说《戴罗薇夫人》。游走在虚构与现实生活边缘的她,承受着巨大的压力与被束缚感,内心甚至渴求着死亡。

劳拉·布朗(朱丽安·摩尔),生活在二战末期的洛杉矶家庭主妇。《戴罗薇夫人》引起她不断追问自己,什么才是更有意义的生活?日复一日的持家生活同样让她萌生自杀的愿望。

克拉丽萨·沃甘(梅丽尔·斯特里普),生活在90年代的纽约,正过着戴罗薇夫人式的生活。她深爱的朋友理查德,才华横溢却因艾滋病难以自理。好心的戴罗薇夫人担当起派对的主人,为每个人带来快乐,却难以化解内心的孤单与忧伤。

不同的时空里,她们的内心深处,关于死亡的挣扎与抗争,没有停息,时时刻刻。

弗吉妮娅·伍尔芙(妮可·基德曼),生活在上世纪20年代的伦敦郊区,正在完成她最后一部小说《戴罗薇夫人》。游走在虚构与现实生活边缘的她,承受着巨大的压力与被束缚感,内心甚至渴求着死亡。

劳拉·布朗(朱丽安·摩尔),生活在二战末期的洛杉矶家庭主妇。《戴罗薇夫人》引起她不断追问自己,什么才是更有意义的生活?日复一日的持家生活同样让她萌生自杀的愿望。

克拉丽萨·沃甘(梅丽尔·斯特里普),生活在90年代的纽约,正过着戴罗薇夫人式的生活。她深爱的朋友理查德,才华横溢却因艾滋病难以自理。好心的戴罗薇夫人担当起派对的主人,为每个人带来快乐,却难以化解内心的孤单与忧伤。

不同的时空里,她们的内心深处,关于死亡的挣扎与抗争,没有停息,时时刻刻。