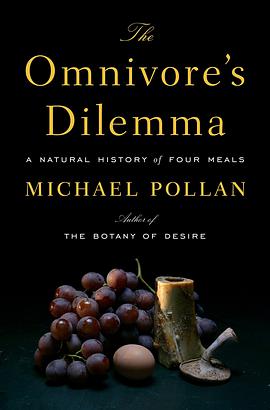

What should we have for dinner? For omnivore's like ourselves, this simple question has always posed a dilemma: When you can eat just about anything nature (or the supermarket) has to offer, deciding what you should eat will inevitably stir anxiety, especially when some of the foods on offer might shorten your life. Today, buffeted by one food fad after another, America is suffering from what can only be described as a national eating disorder. The omnivore's dilemma has returned with a vengeance, as the cornucopia of the modern American supermarket and fast-food outlet confronts us with a bewildering and treacherous food landscape. What's at stake in our eating choices is not only our own and our children's health, but the health of the environment that sustains life on earth.

The Omnivore's Dilemma is a groundbreaking book in which one of America's most fascinating, original, and elegant writers turns his own omnivorous mind to the seemingly straightforward question of what we should have for dinner. The question has confronted us since man discovered fire, but, according to Michael Pollan, the bestselling author of The Botany of Desire, how we answer it today, ath the dawn of the twenty-first century, may well determine our very survival as a species. Should we eat a fast-food hamburger? Something organic> Or perhaps something we hunt, gather or grow ourselves?

To find out, Pollan follows each of the food chains that sustain us--industrial food, organic or alternative food, and food we forage ourselves--from the source to a final meal, and in the process develops a definitive account of the American way of eating. His absorbing narrative takes us from Iowa cornfields to food laboratories, from feedlots and fast-food restaurants to organic farms and hunting grounds, always emphasizing our dynamic coevolutionary relationship with the handful of plant and animal species we depend on. Each time Pollan sits down to a meal, he deploys his unique blend of personal and investigative journalism to trace the origins of everything consumed, revealing what we unwittingly ingest and explaining how our taste for particular foods and flavors reflects our evolutionary inheritance.

The surprising answers Pollan offers to the simple question posed by this book have profound political, economic, psychological, and even mortal implications for all of us. Ultimately, this is a book as much about visionary solutions as it is about problems, and Pollan contends that, when it comes to food, doing the right thing often turns out to be the tastiest thing an eater can do. Beautifully written and thrillingly argued, The Omnivore's Dilemma promises to change the way we think about the politics and pleasure of eating. For anyone who reads it, dinner will never again look, or taste, quite the same.