中華民國

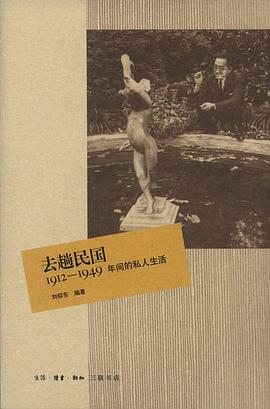

去趟民国 豆瓣

6.2 (5 个评分)

作者:

刘仰东 编著

生活·读书·新知三联书店

2012

- 1

本书以笔记体的方式,记述了民国时期形形色色的个人生活,包括衣食住行、交游、爱好、性格、恩怨等诸多方面。书稿依据回忆录、日记、书信等原始资料,通过大量个体实例和细节,讲述了一个个生动鲜活的故事,整体上反映出民国的生活状况和社会风情。当中有大量出自名家的鲜为人知的奇闻逸事,也不乏对各类人物生活细节或生活习惯的细致描写以及他们对生活的真知灼见。本书采用笔记体,为作者搜集改写的读书笔记,分门别类一则则列为长编,涉及衣食住行,日常生活,婚姻恋爱,吃喝玩乐,交际举止等。故可采用鲁迅“花边文学”之语,言之为花边历史,亦显出其八卦性质。文字轻松幽默,颇为耐读。

民国军事近纪 广东军事纪 豆瓣

作者:

丁文江

中华书局

2007

- 6

《民国军事近纪》记述北洋军阀统治时期北洋各派系的形成,北洋各师旅建制与沿革,直皖、直奉、江浙战争经过,各地方小军阀的派系起源及其相互间的混战,尤详于各系各省军队的编制与沿革。

《民国军事近纪》曾于1926年出版。中国社会科学院近代史研究所存有作者丁文江家属所损原稿本的打印本。原稿比刊本多出“广东”一章,今以《广东军事纪》为名一并刊出。

《民国军事近纪》曾于1926年出版。中国社会科学院近代史研究所存有作者丁文江家属所损原稿本的打印本。原稿比刊本多出“广东”一章,今以《广东军事纪》为名一并刊出。

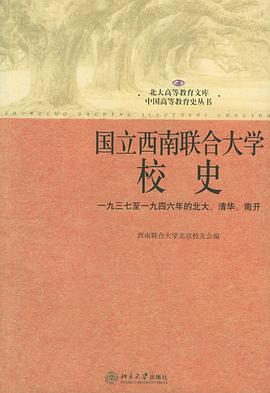

国立西南联合大学校史 豆瓣

作者:

西南联合大学北京校友会

北京大学出版社

2006

- 1

在抗日战争艰苦卓绝的岁月里,由北京大学、清华大学、南开大学合并而成的西南联合大学大师云集、人才辈出,创造出了世界一流大学的教育模式,维系着中华民族的文化血脉。这是中国现代教育史和文化史的骄傲。本书是西南联合大学北京校史会的心血之作,它在收集大量原始资料文献和历史图片的基础上,集中紧凑地呈现了这所战时流亡名校的漂泊历程。关心西南联大校史以及中国大学史的人士不可不读。

南渡北归(第一部) 豆瓣 Goodreads

7.0 (23 个评分)

作者:

岳南

湖南文艺出版社

2011

- 1

《南渡北归》三部曲全景描绘了抗日战争时期流亡西南的知识分子与民族精英多样的命运和学术追求。

所谓“南渡北归”,即作品中的大批知识分子冒着抗战的炮火由中原迁往西南之地,尔后再回归中原的故事。

整部作品的时间跨度近一个世纪,所涉人物囊括了二十世纪人文科学领域的大部分大师级人物,如蔡元培、王国维、梁启超、梅贻琦、陈寅恪、钱锺书等。作品对这些知识分子群体命运作了细致的探查与披露,对各种因缘际会和埋藏于历史深处的人事纠葛、爱恨情仇进行了有理有据的释解,读来令人心胸豁然开朗的同时,又不胜唏嘘,扼腕浩叹。

本著是《南渡北归》第一部,描述了抗战爆发前后,中国知识分子和民族精英的生活,以及从敌占区流亡西南的故事。时间从1937年七七卢沟桥事变始,继之平津沦陷,北大、清华、南开等大学南渡西迁,先长沙后昆明、蒙自办学的岁月,同时涉及中央研究院史语所、同济大学、中国营造学社在抗战烽火中艰难跋涉的历程。突出地描写了蔡元培、胡适、陈寅恪、傅斯年、梁思成、李济、林徽因、金岳霖、梅贻琦、冯友兰等大知识分子的生活、学术、精神与情操,搜罗宏富,规模宏大,意旨宏远,堪称中国知识分子抗战时期的群雕。

所谓“南渡北归”,即作品中的大批知识分子冒着抗战的炮火由中原迁往西南之地,尔后再回归中原的故事。

整部作品的时间跨度近一个世纪,所涉人物囊括了二十世纪人文科学领域的大部分大师级人物,如蔡元培、王国维、梁启超、梅贻琦、陈寅恪、钱锺书等。作品对这些知识分子群体命运作了细致的探查与披露,对各种因缘际会和埋藏于历史深处的人事纠葛、爱恨情仇进行了有理有据的释解,读来令人心胸豁然开朗的同时,又不胜唏嘘,扼腕浩叹。

本著是《南渡北归》第一部,描述了抗战爆发前后,中国知识分子和民族精英的生活,以及从敌占区流亡西南的故事。时间从1937年七七卢沟桥事变始,继之平津沦陷,北大、清华、南开等大学南渡西迁,先长沙后昆明、蒙自办学的岁月,同时涉及中央研究院史语所、同济大学、中国营造学社在抗战烽火中艰难跋涉的历程。突出地描写了蔡元培、胡适、陈寅恪、傅斯年、梁思成、李济、林徽因、金岳霖、梅贻琦、冯友兰等大知识分子的生活、学术、精神与情操,搜罗宏富,规模宏大,意旨宏远,堪称中国知识分子抗战时期的群雕。

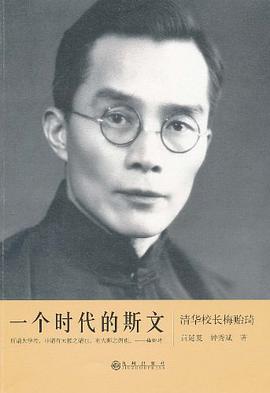

民国风度 豆瓣

8.8 (8 个评分)

作者:

徐百柯

九州出版社

2011

- 10

以独立的判断和诗一般低徊的笔触,唤醒一段正在消逝的历史,让已经模糊的身影清晰可感。

曾经有那样一个时代,曾经有那样一批人物。他们那相样地想着,那样地活着。他们离我们今天并不遥远,但他们守护、在意、体现的精神、传统、风骨,已与我们相去甚远。读着他们,我们感觉到恍若隔世;抚摸历史,我们常常浩汉不已。民国时期的那批学人,有着与今天的学人迥然不同的风度、气质、胸襟、学识和情趣。他们的个性或迂或狷或痴或狂,但内里全不失风骨、风趣或风雅,底子上都有一个“士”字守着。总而言之,是一批不失“硬朗”,而又“好玩”、“有趣”的人。

本书为《中国青年报• 冰点周刊》最佳专栏——“钩沉”结集,其专栏主笔徐百柯从故纸堆里或人们的记忆中,钩起79个人物。这些人物有些是我们些许熟识的,还有一些人物,徐百柯如果不写,恐怕将会被时间或时代彻底湮没与忘记。

他们是故去的名校校长,文章报国的报人,埋头学问、以学术报国为天职的知识分子,以及在世界面前代表中国的外交家、金融界的精英、马上赋诗的将军……他们是梅贻琦、蒋南翔、张季鸾、胡政之、刘文典、杨荫榆、陈西滢、梅汝璈、顾维钧、卢作孚、陈望道、蒋百里……围绕着他们的一幕幕鲜为人知的传奇秩事,通过本书在历史零散与完整的记忆中生动再现。他们曾经的理想,他们的面容和言行,他们的风度、气质、胸襟、学识和情趣,在徐百柯的文字中一一复活。

此次修订版中,汇编了钱理群先生专门就本书内容在北大所做的演讲,解析深刻生动,勾勒民国风骨,引起很强烈的社会反响。此外补充了作者徐百柯的八篇精彩文章,涉及到了严复、胡适、卢作孚、季羡林等人物,探讨了科学院、初中教育、大学中文系等话题,作为本书的延伸阅读。

曾经有那样一个时代,曾经有那样一批人物。他们那相样地想着,那样地活着。他们离我们今天并不遥远,但他们守护、在意、体现的精神、传统、风骨,已与我们相去甚远。读着他们,我们感觉到恍若隔世;抚摸历史,我们常常浩汉不已。民国时期的那批学人,有着与今天的学人迥然不同的风度、气质、胸襟、学识和情趣。他们的个性或迂或狷或痴或狂,但内里全不失风骨、风趣或风雅,底子上都有一个“士”字守着。总而言之,是一批不失“硬朗”,而又“好玩”、“有趣”的人。

本书为《中国青年报• 冰点周刊》最佳专栏——“钩沉”结集,其专栏主笔徐百柯从故纸堆里或人们的记忆中,钩起79个人物。这些人物有些是我们些许熟识的,还有一些人物,徐百柯如果不写,恐怕将会被时间或时代彻底湮没与忘记。

他们是故去的名校校长,文章报国的报人,埋头学问、以学术报国为天职的知识分子,以及在世界面前代表中国的外交家、金融界的精英、马上赋诗的将军……他们是梅贻琦、蒋南翔、张季鸾、胡政之、刘文典、杨荫榆、陈西滢、梅汝璈、顾维钧、卢作孚、陈望道、蒋百里……围绕着他们的一幕幕鲜为人知的传奇秩事,通过本书在历史零散与完整的记忆中生动再现。他们曾经的理想,他们的面容和言行,他们的风度、气质、胸襟、学识和情趣,在徐百柯的文字中一一复活。

此次修订版中,汇编了钱理群先生专门就本书内容在北大所做的演讲,解析深刻生动,勾勒民国风骨,引起很强烈的社会反响。此外补充了作者徐百柯的八篇精彩文章,涉及到了严复、胡适、卢作孚、季羡林等人物,探讨了科学院、初中教育、大学中文系等话题,作为本书的延伸阅读。

民国军阀 豆瓣

作者:

刘凤翰主编 胡文生、张林 副主编

/

李振广 编著

中国大百科全书出版社

2010

- 2

民国时期战事纷扰,“城头变幻大王旗”,军阀成为时代舞台上的主角。本书辑录了数十位经历了军阀时代的当事人口述史料,他们多为国民党的高级军政要员,以其亲身经历,对民国各大军阀,如张作霖、唐继尧、冯玉祥、阎锡山等作了有关叙述与回忆,以崭新的视角和丰富的史料回溯了中国当时的历史。

中国大百科全书出版社的《口述历史辑要丛书》,是对中国古代“记言修史”传统的传承与光大,可谓补阙拾遗、承前启后、鉴往昭来,给我们拓展史学空间、廓清历史谜团带来了惊喜与裨益。

丛书是从台湾“中央研究院”近代史所搜集、编撰的120余种民国时期名流硕彦的访谈录中,精心筛选,按专题分册辑录而成的。所辑图书均系首次在大陆出版,可以说是继沈云龙主编的《中国近现代史资料》和台湾版《传记文学丛书》之后,有关中国近现代历史的又一史料全、涉及面广、忆述人物关键、史料价值极高的大型系列读物。

中华文化发展促进会秘书长 辛旗

中国大百科全书出版社的《口述历史辑要丛书》,是对中国古代“记言修史”传统的传承与光大,可谓补阙拾遗、承前启后、鉴往昭来,给我们拓展史学空间、廓清历史谜团带来了惊喜与裨益。

丛书是从台湾“中央研究院”近代史所搜集、编撰的120余种民国时期名流硕彦的访谈录中,精心筛选,按专题分册辑录而成的。所辑图书均系首次在大陆出版,可以说是继沈云龙主编的《中国近现代史资料》和台湾版《传记文学丛书》之后,有关中国近现代历史的又一史料全、涉及面广、忆述人物关键、史料价值极高的大型系列读物。

中华文化发展促进会秘书长 辛旗

移民、户籍与宗族 豆瓣

作者:

郑锐达

生活·读书·新知三联书店

2009

- 3

《移民、户籍与宗族:清代至民国期间江西袁州府地区研究》主要内容:以往的研究者多将明清里(图)甲视之为一套赋税征收体系或国家对地方控制的基层组织,《移民、户籍与宗族:清代至民国期间江西袁州府地区研究》以一个清代移民地区——江西袁州府作为研究对象,致力于探讨里(图)甲组织对地方社会的意义及其动态发展;结果发现,里(图)甲组织除了在税收上起了重大作用外,它更是一套划分社会界线,表明权利及身份的机制。袁州府原有旧户就是利用这套机制,将外来移民长期置于一个固定的户类别(“客籍”)之中,使外来移民无论在社会地位、晋升机会和享有的权利各方面都比不上土著旧户。换句话说,袁州府土著旧户借着操纵地方里(图)甲组织,实现对外来移民的排斥和控制。

但是,外来移民并非完全被动地受土著旧户压制。从一些个案可见,外来移民是有能力利用多种方法突破土著的封锁取得户籍(或一般民籍)的。组成一些“大宗族”或“高层次宗族”就是移民获取户籍(或一般民籍)的一种有效手段。外来移民能够灵活地经营宗族组织,不但使他们取得户籍,也令他们在地方社会中的影响力和地位得到提升。

但是,外来移民并非完全被动地受土著旧户压制。从一些个案可见,外来移民是有能力利用多种方法突破土著的封锁取得户籍(或一般民籍)的。组成一些“大宗族”或“高层次宗族”就是移民获取户籍(或一般民籍)的一种有效手段。外来移民能够灵活地经营宗族组织,不但使他们取得户籍,也令他们在地方社会中的影响力和地位得到提升。

民国的政治逻辑 豆瓣

作者:

邓野

社会科学文献出版社

2010

- 10

《民国的政治逻辑》内容简介:关于民国政治的逻辑,作者解释道:“民国政治的基本特征在于,政治与武力高度统一,政党作为政治集团的同时,又是一个武装集团,武力是政治的出发点和最终依据。这一点构成了民国政治的基本逻辑。”

围绕“中国之命运”这道命题,中国产生了两个口号:其一,没有国民党就没有中国;其二,没有共产党就没有中国。两个口号的提出,意味着国共在继续保持抗日民族统一战线的同时,又进一步澄清了彼此之间的阶级关系。

国共两党尚未经过战场上的决定性较量,却在政治协商会议上达成了变更国家政体并改组政府的协议,从这个意义上讲,和平革命并不符合武力决定国家权力的民国政治的逻辑。国民党六届二中全会所爆发出的强烈的不满情绪,从根本上讲,正是民国政治逻辑的反弹与回归。

围绕“中国之命运”这道命题,中国产生了两个口号:其一,没有国民党就没有中国;其二,没有共产党就没有中国。两个口号的提出,意味着国共在继续保持抗日民族统一战线的同时,又进一步澄清了彼此之间的阶级关系。

国共两党尚未经过战场上的决定性较量,却在政治协商会议上达成了变更国家政体并改组政府的协议,从这个意义上讲,和平革命并不符合武力决定国家权力的民国政治的逻辑。国民党六届二中全会所爆发出的强烈的不满情绪,从根本上讲,正是民国政治逻辑的反弹与回归。

中國建築革命 豆瓣

Ritual Architecture of Republican China and the Cult of Sun Yat-sen

作者:

赖德霖

博雅書屋

2011

- 10

中國推翻帝制後,社會經過一段激變的歷程。在「舊新共存」和「中西交織」之下,新的禮制如何影響了新的禮制建築設計。天壇、孔廟和關帝廟的興衰表彰忠烈和賢良的祠堂,崇祀對象的演變袁世凱墓、孫中山墓、先烈墓,以及新的紀念碑、紀念雕像、紀念堂等

鴉片戰爭之後,伴隨著外國列強的軍事、政治和文化的全面入侵,清王朝的覆滅以及新的國家政體的形成,中國的城市和建築也發生了天翻地覆的變化。這些變化體現在生產制度、知識體系、美學思想、材料結構、功能類型,乃至構造施工等各方面,從根本上顛覆了中國傳統的營造業和營造學。探討這些變化的原因、過程和結果,就成為中國近代建築史研究的基本課題。而新舊矛盾、中外交流、現代主義與民族主義衝突,也是考察這些變化的基本語境。

本書探討辛亥革命之後至抗日戰爭爆發期間中國禮制建築的發展。禮制是一個國家和民族文化信仰、價值觀念和行為規範的綜合體現。服務於它的建築物也是一個社會最重要和最具文化象徵意義的物質與空間表現。伴隨社會變革、信仰體系及傳統習俗的改變,影響中國社會長達三千餘年的禮制建築傳統命運如何?新的國家政權下新的禮制建築是什麼?新的禮制如何影響了新的禮制建築的設計?又如何從中外傳統中尋求借鑑?本書建立在大量歷史文獻的搜集與整理,以及廣泛的實地考察上,適合歷史、建築和美術以及對民國建築有興趣的讀者。

本書特色

本書談論從帝制到民國的轉變,也影響了建築設計的形式(例如祭孔、天壇的祭天、中山陵等紀念物的設計等),在民國百年出版別具意義。

鴉片戰爭之後,伴隨著外國列強的軍事、政治和文化的全面入侵,清王朝的覆滅以及新的國家政體的形成,中國的城市和建築也發生了天翻地覆的變化。這些變化體現在生產制度、知識體系、美學思想、材料結構、功能類型,乃至構造施工等各方面,從根本上顛覆了中國傳統的營造業和營造學。探討這些變化的原因、過程和結果,就成為中國近代建築史研究的基本課題。而新舊矛盾、中外交流、現代主義與民族主義衝突,也是考察這些變化的基本語境。

本書探討辛亥革命之後至抗日戰爭爆發期間中國禮制建築的發展。禮制是一個國家和民族文化信仰、價值觀念和行為規範的綜合體現。服務於它的建築物也是一個社會最重要和最具文化象徵意義的物質與空間表現。伴隨社會變革、信仰體系及傳統習俗的改變,影響中國社會長達三千餘年的禮制建築傳統命運如何?新的國家政權下新的禮制建築是什麼?新的禮制如何影響了新的禮制建築的設計?又如何從中外傳統中尋求借鑑?本書建立在大量歷史文獻的搜集與整理,以及廣泛的實地考察上,適合歷史、建築和美術以及對民國建築有興趣的讀者。

本書特色

本書談論從帝制到民國的轉變,也影響了建築設計的形式(例如祭孔、天壇的祭天、中山陵等紀念物的設計等),在民國百年出版別具意義。

The Age of Openness: China before Mao Goodreads 豆瓣

作者:

Frank Dikotter

University of California Press

2008

- 10

其它标题:

The Age of Openness

The era between empire and communism is routinely portrayed as a catastrophic interlude in China's modern history. But in this book, Frank Dikötter shows that the first half of the twentieth century was characterized by unprecedented openness. He argues that from 1900 to 1949, all levels of Chinese society were seeking engagement with the rest of the world and that pursuit of openness was particularly evident in four governance, including advances in liberties and the rule of law; greater freedom of movement within the country and outside it; the spirited exchange of ideas in the humanities and sciences; and thriving and open markets and the resulting sustained growth in the economy.

Hong Kong University Press

Hong Kong University Press

旧邦新造 豆瓣

作者:

章永乐

北京大学出版社

2011

《旧邦新造:1911-1917》是一本以中国1911-1917年间的政治大转型为研究对象的宪政史著作,探讨中国在多民族王朝国家瓦解、帝国主义列强环峙、军事力量控制权高度分散化、政治精英高度分化的恶劣环境中艰难的共和建设历程,并试图重构20世纪中国政治史的叙事。《旧邦新造:1911-1917》集中探讨了三大问题:(1)1911-1912年间以南北议和、清帝逊位和南北政府融合所构成的“大妥协”,突出其对于保持国家领土完整和民族团结的意义,并阐发了其作为共和基础的薄弱;(2)1912-1914年在共和旗帜下的政治精英就政体选择进行的博弈和冲突,强调了国家建设的缺陷对于宪政建设的压力以及晚清以来的政治精英分化对政体选择所造成的消极影响;(3)1915-1917年两次不成功的向君主制的回归,重新审视导致共和革命之后的君宪运动成败的因素。本书熔宪法学、政治社会学、政治哲学于一炉,观点新颖,内容丰富。

三十岁前的孙中山 豆瓣

作者:

黄宇和

生活•读书•新知三联书店

2012

- 4

《三十岁前的孙中山:翠亨、檀岛、香港(1866-1895)》国际知名的孙中山研究学者黄宇和院士,继其《孙逸仙伦敦蒙难真相》英文原著在1986年出版后,再用二十五年时间的努力,遍访广东省、香港、澳门、夏威夷、英国和美国的档案馆,并频频到翠亨村、香港、澳门和夏威夷等地作实地调查,经过细致的考证,最终把孙中山前半生的曲折经历,以及如何走上革命道路的过程,最忠实地呈现出来。

《三十岁前的孙中山(翠亨檀岛香港1866-1895)》解答的重要问题包括:

孙中山祖籍是广府人还是客家人?他是否中原贵胄的后裔?

孙中山的国学根底如何?是否只是一名“番书仔”?

在檀香山四年的学习生活,对孙中山身心变化有何影响?

孙中山曾有过当传教士的念头,为何最终放弃,

孙中山是否真的曾在香港拔萃书室念过书?

孙中山自称其走上革命道路是由于在香港念书时所受到的影响,这些影响到底是什么?

孙中山在澳门行医时,是否同时策划革命'

1895年的广州起义,号称有“决死队”三干人,为何却未举先败?是否真如史书所云杨衢云调度失宜所致?

起义失败后,孙中山是否曾如他自己所言,由朋友在城墙上用吊萝载着他降下城墙而逃离广州城这么惊险?

孙中山逃至香港时,是否曾在域多利监狱作客?

通过对类似上述微观细节问题的研究,本书最终解答了孙中山为促使中国“现代化”,如何走上革命道路这一宏观历史问题。

孙中山前半生的事迹过往由于原始史料的缺乏,大多数研究者都只能语焉不详。通过黄宇和院士的不懈努力,相信《三十岁前的孙中山(翠亨檀岛香港1866-1895)》巳成功还原了孙中山前半生的最真实面目,为“孙中山研究”以至历史学研究,立下了良好的典范。

《三十岁前的孙中山(翠亨檀岛香港1866-1895)》解答的重要问题包括:

孙中山祖籍是广府人还是客家人?他是否中原贵胄的后裔?

孙中山的国学根底如何?是否只是一名“番书仔”?

在檀香山四年的学习生活,对孙中山身心变化有何影响?

孙中山曾有过当传教士的念头,为何最终放弃,

孙中山是否真的曾在香港拔萃书室念过书?

孙中山自称其走上革命道路是由于在香港念书时所受到的影响,这些影响到底是什么?

孙中山在澳门行医时,是否同时策划革命'

1895年的广州起义,号称有“决死队”三干人,为何却未举先败?是否真如史书所云杨衢云调度失宜所致?

起义失败后,孙中山是否曾如他自己所言,由朋友在城墙上用吊萝载着他降下城墙而逃离广州城这么惊险?

孙中山逃至香港时,是否曾在域多利监狱作客?

通过对类似上述微观细节问题的研究,本书最终解答了孙中山为促使中国“现代化”,如何走上革命道路这一宏观历史问题。

孙中山前半生的事迹过往由于原始史料的缺乏,大多数研究者都只能语焉不详。通过黄宇和院士的不懈努力,相信《三十岁前的孙中山(翠亨檀岛香港1866-1895)》巳成功还原了孙中山前半生的最真实面目,为“孙中山研究”以至历史学研究,立下了良好的典范。

白崇禧将军身影集 豆瓣

作者:

白先勇

广西师范大学出版社

2012

- 5

《白崇禧将军身影集》,白崇禧之子、著名作家白先勇为父亲编著的最重要一部著作。共分两卷,上卷《父亲与民国》(1893—1949),下卷《台湾岁月》(1949—1966)。

全书以白崇禧戎马生涯为主线,涵盖北伐、蒋桂战争、建设广西、抗日、国共内战、二二八事件后赴台宣慰……记录从1927年至1949年白崇禧前半生的军政活动,大起大落,澄清白崇禧与蒋介石、李宗仁等人分分合合的历史误区,以及1949年后在台湾十七年的交游、信仰、弈棋、狩猎等暮年活动,淡泊自适,表露白崇禧作为儿子、丈夫、父亲的生活点滴。

精选珍贵照片五百余幅,记录诸多历史关键时刻。其中,白崇禧作为历史上华南领兵攻入北京的第一人、最后完成北伐大业的一组影像,更是弥足珍贵。

上卷看点——关系北伐成败的龙潭之役,直鲁军残败之后的奉军易帜,未被采纳的建议西北国防电文,最不应该发生的蒋桂战争,声名大噪的“三自三寓”政策和“三民主义模范省”,给予日军“近代史上最惨烈之挫败”的台儿庄大捷,“积小胜为大胜,以空间换时间”的抗日最高战略,中日战史上最惨烈的攻坚之战昆仑关大捷,抱憾终身的东北四平街会战,渡江战前促请蒋介石下野的《亥敬》与《亥全》电报,等等。

下卷看点——台湾岁月,包括二二八事件后衔命赴台宣慰,与本地族群的交流;作为协会理事长,鼓励回教改革要受现代教育;嗜好围棋,资助林海峰成就“世界棋王”¬¬;喜爱狩猎,与“理论狩猎者”叶公超惺惺相惜;受情治人员长期监控,跟胡适、宋子文、“飞虎将军”陈纳德、邵氏老牌明星洪波等人交游。家族亲情,讲述马太夫人九十大寿,父亲母亲患难相敬,母亲是家中擎天一柱,还有大姐先智、二姐先慧、三姐先明、大哥先道、二哥先德、三哥先诚、四哥先忠、六弟先刚、七弟先敬以及先勇,十个兄弟姐妹的照片故事。

全书以白崇禧戎马生涯为主线,涵盖北伐、蒋桂战争、建设广西、抗日、国共内战、二二八事件后赴台宣慰……记录从1927年至1949年白崇禧前半生的军政活动,大起大落,澄清白崇禧与蒋介石、李宗仁等人分分合合的历史误区,以及1949年后在台湾十七年的交游、信仰、弈棋、狩猎等暮年活动,淡泊自适,表露白崇禧作为儿子、丈夫、父亲的生活点滴。

精选珍贵照片五百余幅,记录诸多历史关键时刻。其中,白崇禧作为历史上华南领兵攻入北京的第一人、最后完成北伐大业的一组影像,更是弥足珍贵。

上卷看点——关系北伐成败的龙潭之役,直鲁军残败之后的奉军易帜,未被采纳的建议西北国防电文,最不应该发生的蒋桂战争,声名大噪的“三自三寓”政策和“三民主义模范省”,给予日军“近代史上最惨烈之挫败”的台儿庄大捷,“积小胜为大胜,以空间换时间”的抗日最高战略,中日战史上最惨烈的攻坚之战昆仑关大捷,抱憾终身的东北四平街会战,渡江战前促请蒋介石下野的《亥敬》与《亥全》电报,等等。

下卷看点——台湾岁月,包括二二八事件后衔命赴台宣慰,与本地族群的交流;作为协会理事长,鼓励回教改革要受现代教育;嗜好围棋,资助林海峰成就“世界棋王”¬¬;喜爱狩猎,与“理论狩猎者”叶公超惺惺相惜;受情治人员长期监控,跟胡适、宋子文、“飞虎将军”陈纳德、邵氏老牌明星洪波等人交游。家族亲情,讲述马太夫人九十大寿,父亲母亲患难相敬,母亲是家中擎天一柱,还有大姐先智、二姐先慧、三姐先明、大哥先道、二哥先德、三哥先诚、四哥先忠、六弟先刚、七弟先敬以及先勇,十个兄弟姐妹的照片故事。

长沙·常德·衡阳血战亲历记 豆瓣

作者:

葛先才

团结出版社

2007

- 1

该书是国民党将领葛先才将军对长沙、常德和衡阳血战的回忆录,在台湾是获奖作品。这部千万血泪汇成的战斗史 篇记载了国民党正面战场的战地拼搏纪实,是抗战中重大战役的特写和再现 。该书最为可贵的地方在于为了保持这部抗战实录的真实性,书中对葛先才将军的记述原文照录,未加过多删减。