日本

博覽會的政治學 豆瓣

作者:

吉見俊哉(Shunya Yoshimi)

译者:

蘇碩斌

/

李衣雲

…

群學出版有限公司

2010

- 5

【內容簡介】

世界,一直被「發現」。

大航海時代的「世界大發現」,其實是一種視線(まなざし〔gaze〕)的發現,歷時幾個世紀的擴張,編成一套完全覆蓋地球的視線,而歐洲則恆常占據視線主體的特權位置,將博物學視線場域當成新的資本主義意識形態機制親自演出,而博覽會的時代也就出現在這個時刻。

本書的觀點在於捕捉人們聚集於博覽會的體驗史。亦即,在博覽會的場域中,誰被吸引?看見什麼?觸發什麼?人們的經驗結構是否發生變化?博覽會從一開始就是由國家和資本共同演出、人民被動吸引和接受的制度性存在,但博覽會的經驗結構絕非這些編劇企畫者所能片面決定,移動自己身體前去參加的人,仍是這個特殊經驗的最終表演者。過去將博覽會定位在技術、設計與工業發展史的一環,以發展史及風格演進來看待其角色,然而博覽會是個複雜交錯的多層次文本,單以新工業技術展示場的角度加以解讀,顯然有所不足。

於20世紀邁向巔峰的博覽會,融合了帝國主義、消費社會與大眾娛樂三個要素,不但是帝國主義的宣傳機制,也是商品世界不停誘惑消費者的廣告機制。本書一方面以「帝國」的展示、「商品」的展示及「見世物」三個主題作為博覽會的縱軸,另一方面則以歐美萬國博覽會和日本國內博覽會的參照關係為橫軸,試著解明博覽會如何動員並重新整編現代大眾的感覺和欲望。

【台灣版序文】

〈致台灣版讀者〉

吉見俊哉

拙著《博覧会の政治学》經由蘇碩斌、李衣雲、林文凱、陳韻如四位教授的努力在臺灣出版,我由衷感到光榮。1992年本書在「中公新書」書系出版,有幸獲得文化研究、新文化史、美術史等領域內關心博覽會、博物館、展示歷史的諸多研究者和學子閱讀。先前在2003年已有韓國版譯本刊行,現在再有臺灣版譯本問世,使本書能夠呈現給更多亞洲的讀者,令我十分欣喜。

大約二十年前本書甫出版時,日本已經走過1980年代末期,雖然泡沫經濟已走到尾聲,卻難以預料長久之後會是如何嚴竣的未來。場景回到本書初面世的1992年,三年前有1989年柏林圍牆倒塌,一年前蘇聯垮臺,時代由「冷戰」旋即轉變為「後冷戰」,日本社會將被迫轉向何方,仍無從展望。因此,日本在隔年1993年出現非自民黨執政的細川政權,很快就短命終結,之後政治與經濟的混沌迷亂不僅一直持續,而且愈加深刻。

談些與博覽會有關的事,那一年剛好也是西班牙塞維亞(Serville)舉辦萬國博覽會。本書終章提過,我認為以「紀念新大陸發現五百年」為名而開辦的塞維亞萬博,應該是「博覽會時代」終了的象徵。之後漢諾瓦萬國博覽會的大筆赤字、愛知萬國博覽會的混亂一場,其實都是時代潮流的大勢所趨。「博覽會時代」終了,就是「發現的時代」終了,帝國主義的視線擴張到整個地球,將世界編入符號秩序中加以排列,歷經數個世紀後也已終了。現代一直不斷在終了——我們對現代的信心逐漸在動搖,卻渾然不知再來的歷史要如何展開。

從那時算起,二十年很快就過去了。其間日本經歷過阪神淡路大地震、奧姆真理教事件;經濟陷入長長的停滯、政治走進重重的亂局;新自由主義被貫徹實行、社會安定性基礎被連根拔起,這是日本前進的方向。社會的變化也波及到人們的意識,2005年,距離大阪萬國博覽會三十五年後舉辦的「再一次的日本萬國博覽會」,不再可能像那樣成為代表經濟成長期的國家大事了。

日本在此二十年間,正是領受「崩壞」與「停滯」反覆發生的「失落時代」。但亞洲其他國家,尤其是中國,從1990年代以後的二十年間非但未曾「停滯」,反而是在「躍進」。整個1980年代,韓國與臺灣有民主運動在普及,各國也都能看到經濟在發展,首爾並在1988年舉辦奧運會。1990年代後半,變化的中心逐漸移向中國,在東亞的整體秩序裡,中國的比重也不斷增加。反觀日本,在20世紀前半是東亞帝國並將周邊國家殖民化,20世紀後半是經濟發展的典範,然而到了21世紀,日本已不再扮演如20世紀的特別角色。

今年,2010年,距離大阪萬國博覽會已四十載,上海就要舉辦中國首次的萬國博覽會了。上海萬博與兩年前的北京奧運是成雙出現的事件,這種組合很像四十幾年前的東京奧運和大阪萬博,也很像二十幾年前的首爾奧運和大田萬博。合稱東北亞三國的日本、韓國、中國,恰好以間隔二十年的速度相繼利用「奧運」和「萬博」作為經濟成長的象徵。這些組合的比較研究,期望今後也能由相關的年輕研究者以更好的方法進行。如果參考日本的過程,大阪萬博經歷四十年歲月方成為「過去」,那麼真正的歷史研究工作也才正要開始。

本書原是我某個研究計畫的一部分,主要探討19世紀末日本國家的事件演出與民眾意識自發動員的關係。在1980年代後期,我關注的議題除了本書處理的內國博覽會,還包括中小學的運動會、明治天皇的地方巡行、近代的伊勢參拜(團體旅行)等等,亦即現代國家將國民當作一般大眾而組織起來的各種儀禮性活動。我試著藉由這些活動解明,常民的日常意識及身體感覺,與國家的身體戰略其實有所關聯。

這種關注延續自我的處女作《都市のドラマトウルギー——東京.盛り場の社会史》(弘文堂 1987,文庫版 河出文庫 2008),書中處理了都市鬧區集結人群的意識與資本和國家的空間戰略之關係。這是我在1980年代後半的嘗試,以過去都市空間為基礎,討論集體儀式與現代權力之間的動能,並放到國民國家或帝國之類的更大脈絡來思考。

經過這樣的思考作業,繼之浮現出來的主題,就是博覽會與殖民主義的緊密關係。適巧1980年代後半,海外也出現許多以殖民主義意識形態來探討19世紀末萬國博覽會的重要著作。由於這些研究行動的先行,本書的思考因而聚焦於更為早期的問題,亦即在現代日本的博覽會中,帝國主義與殖民地主義如何再現的問題。這種觀點在本書出版後的1990年代後半開始急速暈染開來,而今博覽會與帝國主義的各種討論,已有諸多優秀的研究者在各個領域從事精緻的分析。

本書還有一個核心問題,就是博覽會與消費文化的關係。本書雖以博覽會這種具體的群集空間為焦點,但更在思考博覽會與國民國家、帝國主義及消費社會之間的關係。現代都市出現過的無數視覺消費空間—例如百貨公司、主題樂園、博物館、廣告,其原型就是博覽會。由這個觀點出發,本書分析了歐美的商業主義如何滲透到博覽會,以及日本的百貨公司和報社何以要主辦博覽會。從今天看來,這種觀點可說是一種「殖民地性的現代」,是涉及摩登女郎、消費文化、殖民主義、商業主義等各種主題的研究。

這二十年來,伴隨社會的鉅變,學術界也經歷了巨大的變化。對我本身而言,1990年代下半之後的最大變化,是與許許多多亞洲各國批判性知識分子的廣大交流,以及自己執教大學裡學生國籍的多樣化。本書寫作時是以概念上的殖民主義作為問題的切入點,我則尚未與亞洲各國友人共享相同的問題意識或共同進行研究。然而今天,我自己的疑問已深切與亞洲、太平洋、美國、歐洲的友人所共享。當然,在研究日本的脈絡時,我也不再認為只以日本當作唯一的核心對象就足夠,也不再視之為不證自明的前提。

在這種全新的跨國性知識文脈下,本書或許還能因開啟一些新的批判性洞察視野而有所貢獻吧!就如前述,日本、韓國、中國等,有可能針對歌頌經濟成長而舉辦的國家慶典進行比較研究。果若如此,本書的觀點或許多少有所用處。對殖民時期曾在臺灣、朝鮮半島、滿洲舉辦博覽會的相關研究,也可能是本書研究的延長線。

我也期待本書的讀者,不要只將目光直接對準博覽會的研究。除了博覽會,博物館、美術館、百貨公司、電影院、劇場、書店、圖書館等各種現代的(=modern)空間,都在19世紀到20世紀之間大量出現在東京、大阪,也出現在首爾、臺北、上海、香港等亞洲都市。這些空間也可能以稍稍縮小的規模,出現在同時代的地方性都市,甚至以移動的形式出現在農村的學校、寺廟及神社。若以此來思考現代性空間,最重要的關注點,應該就是群聚的人們與空間所交織的視線集體組織化的歷史。在博覽會;在博物館和美術館;在電影院、百貨公司、圖書館,走過「現代」的人們體驗了什麼樣的視線變化?在這種變化中又如何被新的社會集體性所組織起來?這些問題,實已超越了美術史、電影史、文學史、建築史等既存學科領域的界限。就我本身的立場,我認為新的文化史就是最廣義的媒介理論或文化研究所要探討的對象,當然這種說法也可以有不同見解。

然而,我仍想對那些不同見解提出我的期待,希望本書讀者參考本書的提示,不要完全只使用自己在「美術史」、「日本史」、「建築史」、「電影史」、「媒介史」等學科框架內熟習的知識,而要試著跨越框架並試著培養打破框架的攻擊意志。

對人們的經驗進行重新整編的,不只是博覽會、美術館、電影院、百貨公司等作為現代視線的空間;大學與各種學術性知識的機制(包括這本翻譯書本身),也都是作為現代視線場域的一部分而被組織起來。歷史學、地理學、植物學、動物學、文學、經濟學、人類學、社會學等現代性的學術體系,不會永遠維持不變的內容,傅柯(Michel Foucault)早已經清楚指出這點,它們是透過現代媒介與論述秩序的組織過程而產生。

是以《博覽會的政治學》的「政治學」,就不是造成政治影響力那種意義下的政治學,也不完全是操弄博覽會那種微觀政治學意義的政治學。當然,後面這種微觀政治學的觀點是貫穿本書最重要的部分,甚者,能夠記述微觀政治學的論述場域,亦即各種學科領域的結構,也都與博覽會一樣是種現代視線的秩序。探討博覽會,也就是在探討你我身邊的許多事物,例如身處的大學、圖書館、博物館、電影院、百貨公司等地點,以及作為教師、學生、讀者、觀眾、消費者等身分。這並不是要否定大學、圖書館、博物館的意義,而是要先打造一個「去領域」的基地 ,以將知識結構由內部顛覆、相對化乃至提出全新的認識觀。

今日,網際網路與各式各樣的數位媒介,對於大學、圖書館、博物館,乃至書店與百貨公司等現代性的空間秩序,莫不帶來劇烈的變化。所有現代視線的空間,在這個巨大的數位衝擊下幾乎也都腳步踉蹌。在21世紀初,我們不只生活在冷戰變成後冷戰的全球板塊移動(Global Shift)中,我們也體驗到現代性視線空間變成後現代資訊空間的數位板塊移動(Digital Shift)。這麼看來,博覽會這樣的現代性空間,難道只能是歷史性分析的對象嗎?本書由初版刊行至今已經歷二十年,現在的我對本書提出的問題,一方面因身處中國崛起的東亞歷史中,另一方面則因身處面對新式數位衝擊的現代性空間全體變化中,確實感到有重提新架構的必要。

如果前述的問題意識,能因這次臺灣版的刊行而獲得更多共同思考東亞現代性的讀者之助,實為個人之所幸也。

2010年3月

世界,一直被「發現」。

大航海時代的「世界大發現」,其實是一種視線(まなざし〔gaze〕)的發現,歷時幾個世紀的擴張,編成一套完全覆蓋地球的視線,而歐洲則恆常占據視線主體的特權位置,將博物學視線場域當成新的資本主義意識形態機制親自演出,而博覽會的時代也就出現在這個時刻。

本書的觀點在於捕捉人們聚集於博覽會的體驗史。亦即,在博覽會的場域中,誰被吸引?看見什麼?觸發什麼?人們的經驗結構是否發生變化?博覽會從一開始就是由國家和資本共同演出、人民被動吸引和接受的制度性存在,但博覽會的經驗結構絕非這些編劇企畫者所能片面決定,移動自己身體前去參加的人,仍是這個特殊經驗的最終表演者。過去將博覽會定位在技術、設計與工業發展史的一環,以發展史及風格演進來看待其角色,然而博覽會是個複雜交錯的多層次文本,單以新工業技術展示場的角度加以解讀,顯然有所不足。

於20世紀邁向巔峰的博覽會,融合了帝國主義、消費社會與大眾娛樂三個要素,不但是帝國主義的宣傳機制,也是商品世界不停誘惑消費者的廣告機制。本書一方面以「帝國」的展示、「商品」的展示及「見世物」三個主題作為博覽會的縱軸,另一方面則以歐美萬國博覽會和日本國內博覽會的參照關係為橫軸,試著解明博覽會如何動員並重新整編現代大眾的感覺和欲望。

【台灣版序文】

〈致台灣版讀者〉

吉見俊哉

拙著《博覧会の政治学》經由蘇碩斌、李衣雲、林文凱、陳韻如四位教授的努力在臺灣出版,我由衷感到光榮。1992年本書在「中公新書」書系出版,有幸獲得文化研究、新文化史、美術史等領域內關心博覽會、博物館、展示歷史的諸多研究者和學子閱讀。先前在2003年已有韓國版譯本刊行,現在再有臺灣版譯本問世,使本書能夠呈現給更多亞洲的讀者,令我十分欣喜。

大約二十年前本書甫出版時,日本已經走過1980年代末期,雖然泡沫經濟已走到尾聲,卻難以預料長久之後會是如何嚴竣的未來。場景回到本書初面世的1992年,三年前有1989年柏林圍牆倒塌,一年前蘇聯垮臺,時代由「冷戰」旋即轉變為「後冷戰」,日本社會將被迫轉向何方,仍無從展望。因此,日本在隔年1993年出現非自民黨執政的細川政權,很快就短命終結,之後政治與經濟的混沌迷亂不僅一直持續,而且愈加深刻。

談些與博覽會有關的事,那一年剛好也是西班牙塞維亞(Serville)舉辦萬國博覽會。本書終章提過,我認為以「紀念新大陸發現五百年」為名而開辦的塞維亞萬博,應該是「博覽會時代」終了的象徵。之後漢諾瓦萬國博覽會的大筆赤字、愛知萬國博覽會的混亂一場,其實都是時代潮流的大勢所趨。「博覽會時代」終了,就是「發現的時代」終了,帝國主義的視線擴張到整個地球,將世界編入符號秩序中加以排列,歷經數個世紀後也已終了。現代一直不斷在終了——我們對現代的信心逐漸在動搖,卻渾然不知再來的歷史要如何展開。

從那時算起,二十年很快就過去了。其間日本經歷過阪神淡路大地震、奧姆真理教事件;經濟陷入長長的停滯、政治走進重重的亂局;新自由主義被貫徹實行、社會安定性基礎被連根拔起,這是日本前進的方向。社會的變化也波及到人們的意識,2005年,距離大阪萬國博覽會三十五年後舉辦的「再一次的日本萬國博覽會」,不再可能像那樣成為代表經濟成長期的國家大事了。

日本在此二十年間,正是領受「崩壞」與「停滯」反覆發生的「失落時代」。但亞洲其他國家,尤其是中國,從1990年代以後的二十年間非但未曾「停滯」,反而是在「躍進」。整個1980年代,韓國與臺灣有民主運動在普及,各國也都能看到經濟在發展,首爾並在1988年舉辦奧運會。1990年代後半,變化的中心逐漸移向中國,在東亞的整體秩序裡,中國的比重也不斷增加。反觀日本,在20世紀前半是東亞帝國並將周邊國家殖民化,20世紀後半是經濟發展的典範,然而到了21世紀,日本已不再扮演如20世紀的特別角色。

今年,2010年,距離大阪萬國博覽會已四十載,上海就要舉辦中國首次的萬國博覽會了。上海萬博與兩年前的北京奧運是成雙出現的事件,這種組合很像四十幾年前的東京奧運和大阪萬博,也很像二十幾年前的首爾奧運和大田萬博。合稱東北亞三國的日本、韓國、中國,恰好以間隔二十年的速度相繼利用「奧運」和「萬博」作為經濟成長的象徵。這些組合的比較研究,期望今後也能由相關的年輕研究者以更好的方法進行。如果參考日本的過程,大阪萬博經歷四十年歲月方成為「過去」,那麼真正的歷史研究工作也才正要開始。

本書原是我某個研究計畫的一部分,主要探討19世紀末日本國家的事件演出與民眾意識自發動員的關係。在1980年代後期,我關注的議題除了本書處理的內國博覽會,還包括中小學的運動會、明治天皇的地方巡行、近代的伊勢參拜(團體旅行)等等,亦即現代國家將國民當作一般大眾而組織起來的各種儀禮性活動。我試著藉由這些活動解明,常民的日常意識及身體感覺,與國家的身體戰略其實有所關聯。

這種關注延續自我的處女作《都市のドラマトウルギー——東京.盛り場の社会史》(弘文堂 1987,文庫版 河出文庫 2008),書中處理了都市鬧區集結人群的意識與資本和國家的空間戰略之關係。這是我在1980年代後半的嘗試,以過去都市空間為基礎,討論集體儀式與現代權力之間的動能,並放到國民國家或帝國之類的更大脈絡來思考。

經過這樣的思考作業,繼之浮現出來的主題,就是博覽會與殖民主義的緊密關係。適巧1980年代後半,海外也出現許多以殖民主義意識形態來探討19世紀末萬國博覽會的重要著作。由於這些研究行動的先行,本書的思考因而聚焦於更為早期的問題,亦即在現代日本的博覽會中,帝國主義與殖民地主義如何再現的問題。這種觀點在本書出版後的1990年代後半開始急速暈染開來,而今博覽會與帝國主義的各種討論,已有諸多優秀的研究者在各個領域從事精緻的分析。

本書還有一個核心問題,就是博覽會與消費文化的關係。本書雖以博覽會這種具體的群集空間為焦點,但更在思考博覽會與國民國家、帝國主義及消費社會之間的關係。現代都市出現過的無數視覺消費空間—例如百貨公司、主題樂園、博物館、廣告,其原型就是博覽會。由這個觀點出發,本書分析了歐美的商業主義如何滲透到博覽會,以及日本的百貨公司和報社何以要主辦博覽會。從今天看來,這種觀點可說是一種「殖民地性的現代」,是涉及摩登女郎、消費文化、殖民主義、商業主義等各種主題的研究。

這二十年來,伴隨社會的鉅變,學術界也經歷了巨大的變化。對我本身而言,1990年代下半之後的最大變化,是與許許多多亞洲各國批判性知識分子的廣大交流,以及自己執教大學裡學生國籍的多樣化。本書寫作時是以概念上的殖民主義作為問題的切入點,我則尚未與亞洲各國友人共享相同的問題意識或共同進行研究。然而今天,我自己的疑問已深切與亞洲、太平洋、美國、歐洲的友人所共享。當然,在研究日本的脈絡時,我也不再認為只以日本當作唯一的核心對象就足夠,也不再視之為不證自明的前提。

在這種全新的跨國性知識文脈下,本書或許還能因開啟一些新的批判性洞察視野而有所貢獻吧!就如前述,日本、韓國、中國等,有可能針對歌頌經濟成長而舉辦的國家慶典進行比較研究。果若如此,本書的觀點或許多少有所用處。對殖民時期曾在臺灣、朝鮮半島、滿洲舉辦博覽會的相關研究,也可能是本書研究的延長線。

我也期待本書的讀者,不要只將目光直接對準博覽會的研究。除了博覽會,博物館、美術館、百貨公司、電影院、劇場、書店、圖書館等各種現代的(=modern)空間,都在19世紀到20世紀之間大量出現在東京、大阪,也出現在首爾、臺北、上海、香港等亞洲都市。這些空間也可能以稍稍縮小的規模,出現在同時代的地方性都市,甚至以移動的形式出現在農村的學校、寺廟及神社。若以此來思考現代性空間,最重要的關注點,應該就是群聚的人們與空間所交織的視線集體組織化的歷史。在博覽會;在博物館和美術館;在電影院、百貨公司、圖書館,走過「現代」的人們體驗了什麼樣的視線變化?在這種變化中又如何被新的社會集體性所組織起來?這些問題,實已超越了美術史、電影史、文學史、建築史等既存學科領域的界限。就我本身的立場,我認為新的文化史就是最廣義的媒介理論或文化研究所要探討的對象,當然這種說法也可以有不同見解。

然而,我仍想對那些不同見解提出我的期待,希望本書讀者參考本書的提示,不要完全只使用自己在「美術史」、「日本史」、「建築史」、「電影史」、「媒介史」等學科框架內熟習的知識,而要試著跨越框架並試著培養打破框架的攻擊意志。

對人們的經驗進行重新整編的,不只是博覽會、美術館、電影院、百貨公司等作為現代視線的空間;大學與各種學術性知識的機制(包括這本翻譯書本身),也都是作為現代視線場域的一部分而被組織起來。歷史學、地理學、植物學、動物學、文學、經濟學、人類學、社會學等現代性的學術體系,不會永遠維持不變的內容,傅柯(Michel Foucault)早已經清楚指出這點,它們是透過現代媒介與論述秩序的組織過程而產生。

是以《博覽會的政治學》的「政治學」,就不是造成政治影響力那種意義下的政治學,也不完全是操弄博覽會那種微觀政治學意義的政治學。當然,後面這種微觀政治學的觀點是貫穿本書最重要的部分,甚者,能夠記述微觀政治學的論述場域,亦即各種學科領域的結構,也都與博覽會一樣是種現代視線的秩序。探討博覽會,也就是在探討你我身邊的許多事物,例如身處的大學、圖書館、博物館、電影院、百貨公司等地點,以及作為教師、學生、讀者、觀眾、消費者等身分。這並不是要否定大學、圖書館、博物館的意義,而是要先打造一個「去領域」的基地 ,以將知識結構由內部顛覆、相對化乃至提出全新的認識觀。

今日,網際網路與各式各樣的數位媒介,對於大學、圖書館、博物館,乃至書店與百貨公司等現代性的空間秩序,莫不帶來劇烈的變化。所有現代視線的空間,在這個巨大的數位衝擊下幾乎也都腳步踉蹌。在21世紀初,我們不只生活在冷戰變成後冷戰的全球板塊移動(Global Shift)中,我們也體驗到現代性視線空間變成後現代資訊空間的數位板塊移動(Digital Shift)。這麼看來,博覽會這樣的現代性空間,難道只能是歷史性分析的對象嗎?本書由初版刊行至今已經歷二十年,現在的我對本書提出的問題,一方面因身處中國崛起的東亞歷史中,另一方面則因身處面對新式數位衝擊的現代性空間全體變化中,確實感到有重提新架構的必要。

如果前述的問題意識,能因這次臺灣版的刊行而獲得更多共同思考東亞現代性的讀者之助,實為個人之所幸也。

2010年3月

一个背叛日本的日本人 豆瓣

球形の荒野

7.1 (15 个评分)

作者:

(日)松本清张

译者:

曹逸冰

江苏文艺出版社

2012

- 3

★二战结束前夜,一个日本外交官的生死挣扎。

★为您一刀刀剖析日本人看待二战的真实心态:矛盾、冲突、纠结与反思。

★读松本,懂日本。

★卖扫帚的日本悬疑小说宗师松本清张,出身底层,小学学历,二战老兵,40岁以前一直以沿街叫卖为生;正因为如此,他洞察到日本社会的每一个角落、 每一个阶层、每一个秘密。

★松本的小说以情节紧张、高潮迭起、结局意外而闻名,但真正让他成为一代巨匠的,则是他的小说对日本社会入木三分的剖析与批判;笔下的每一个悬疑故事,都像是在撕开日本社会层层包裹的和服,让您窥见真实日本的千姿百态,令人叹为观止。

1945年春,二战末期,败局已定的日本军政府制定了疯狂的“一亿玉碎本土决战计划”,准备牺牲一亿国民来保卫天皇,将同盟国拖入两败俱伤的混局;在整个日本为此陷入狂乱之际,一等外交官野上显一郎被悄悄推上了决定历史走向的转折点。

爱国家还是爱和平?爱天皇还是爱人民?野上显一郎用自己的死来回答了这个问题,并一举扭转战局。

多年以后,日本朝野关于二战的斗争并未停息,甚至愈演愈烈,神秘的袭击与杀人事件接连发生,人们仍在为早已过去的战争流血、丧命;一个偶然的机会让记者添田彰一发现了历史真相的踪迹,好奇心与正义感促使他冒着生命危险不断挖掘,随着一个个小人物、大人物戏剧性地浮出水面,日本国民性中的险恶与善良、卑鄙与崇高、武士精神与现代文明的融合与冲突在他面前缓缓展开……

翻开本书,让日本悬疑宗师松本清张,用紧张得透不过气来的精彩故事,带您进入日本民族的灵魂深处,真正了解日本人看待二战的矛盾、冲突、纠结与反思。

★为您一刀刀剖析日本人看待二战的真实心态:矛盾、冲突、纠结与反思。

★读松本,懂日本。

★卖扫帚的日本悬疑小说宗师松本清张,出身底层,小学学历,二战老兵,40岁以前一直以沿街叫卖为生;正因为如此,他洞察到日本社会的每一个角落、 每一个阶层、每一个秘密。

★松本的小说以情节紧张、高潮迭起、结局意外而闻名,但真正让他成为一代巨匠的,则是他的小说对日本社会入木三分的剖析与批判;笔下的每一个悬疑故事,都像是在撕开日本社会层层包裹的和服,让您窥见真实日本的千姿百态,令人叹为观止。

1945年春,二战末期,败局已定的日本军政府制定了疯狂的“一亿玉碎本土决战计划”,准备牺牲一亿国民来保卫天皇,将同盟国拖入两败俱伤的混局;在整个日本为此陷入狂乱之际,一等外交官野上显一郎被悄悄推上了决定历史走向的转折点。

爱国家还是爱和平?爱天皇还是爱人民?野上显一郎用自己的死来回答了这个问题,并一举扭转战局。

多年以后,日本朝野关于二战的斗争并未停息,甚至愈演愈烈,神秘的袭击与杀人事件接连发生,人们仍在为早已过去的战争流血、丧命;一个偶然的机会让记者添田彰一发现了历史真相的踪迹,好奇心与正义感促使他冒着生命危险不断挖掘,随着一个个小人物、大人物戏剧性地浮出水面,日本国民性中的险恶与善良、卑鄙与崇高、武士精神与现代文明的融合与冲突在他面前缓缓展开……

翻开本书,让日本悬疑宗师松本清张,用紧张得透不过气来的精彩故事,带您进入日本民族的灵魂深处,真正了解日本人看待二战的矛盾、冲突、纠结与反思。

茶之书 豆瓣

7.1 (15 个评分)

作者:

(日) 冈仓天心

译者:

谷意

山东画报出版社

2010

- 6

冈仓天心在20世纪初旅英美期间,意识到西方人对东方世界充满了荒谬的想法及误解,因此相继用英文写下《东洋的理想》(The Ideals of the East,1903)、《日本的觉醒》(The Awaking of Japan,1904)、《茶之书》(The Book of Tea,1906)被并称为冈仓天心的“英文三部曲”,前一部刊行于伦敦,后两部刊行于纽约。

三部作品中,《茶之书》的影响最大,有法语、德语、西班牙语、瑞典语等多种译本,并入选美国中学教科书。该书在为冈仓天心赢得世界性声誉的同时,也向西方世界谱写了一曲意味深远的以“茶道”为主题的“高山流水”。

“茶道”为日本传统美学之精髓,作者文笔清雅隽永,蕴藏文人气息,带领读者一窥日本古典美学的世界。

《茶之书》能引发中国读者思考的地方应不只这些……我们可以欣赏日本茶道的美,我们可以共同品味艺术殿堂里的人类思想与艺术的精华,然而,当冈仓天心满怀深情的守护“大和之心”时,难道我们不也应当好好守护我们的“中华之心”?

——“冈仓天心研究”著名专家、学者 蔡春华

冈仓天心的《茶之书》,把世俗形下的饮馔之事,提升到空灵美妙的哲学高度,甚至视为安身立命的终极信仰。

——台湾作家 蔡珠儿

《茶之书》,是使日本文化走向世界的书,能让日本人以及东方人认识自己的文化。

——日本文化观察家 李长声

三部作品中,《茶之书》的影响最大,有法语、德语、西班牙语、瑞典语等多种译本,并入选美国中学教科书。该书在为冈仓天心赢得世界性声誉的同时,也向西方世界谱写了一曲意味深远的以“茶道”为主题的“高山流水”。

“茶道”为日本传统美学之精髓,作者文笔清雅隽永,蕴藏文人气息,带领读者一窥日本古典美学的世界。

《茶之书》能引发中国读者思考的地方应不只这些……我们可以欣赏日本茶道的美,我们可以共同品味艺术殿堂里的人类思想与艺术的精华,然而,当冈仓天心满怀深情的守护“大和之心”时,难道我们不也应当好好守护我们的“中华之心”?

——“冈仓天心研究”著名专家、学者 蔡春华

冈仓天心的《茶之书》,把世俗形下的饮馔之事,提升到空灵美妙的哲学高度,甚至视为安身立命的终极信仰。

——台湾作家 蔡珠儿

《茶之书》,是使日本文化走向世界的书,能让日本人以及东方人认识自己的文化。

——日本文化观察家 李长声

身体的语言 豆瓣

作者:

[日]栗山茂久

译者:

陈信宏

/

张轩辞

上海书店出版社

2009

- 3

《身体的语言》从古中国和古希腊医学的歧异出发,阐析了古代中、希两大文化的身体的“表现性”,不同的文化感官以及各自对人类存在真相的探求。古中国与古希腊的差异,不但是理论上的,也源自身体感受的方式不同。

歧异之一在于“脉”。古中国与古希腊的医生最后都以手腕为诊断的部位,两个文化的医生把手放在类似的地方,所得到的感受竟然有天壤之别。古中国的“切脉”与古希腊测量脉搏的差别在哪里?

歧异之二在于“观察的方式”。古希腊医者着迷于肌肉的身体,探究着人体器官被创造的目的;古中国医者则在观察脸部表现所反映的内在感受与意向,探索体内变化所流露的皮肤色泽,思索色泽中深沉的意蕴。

歧异之三在于中、希医学对“血液”与“风”(呼吸)的不同看法。中、希医学皆将血液视为生命的来源,但对“放血”疗法,态度却大相径庭;在古中国,从汉代到清代的医籍里,“风”持续性地扮演着人类疾病的主要来源,而在古希腊,自希波克拉底以后,“风”却主要指体内气息、内在力量或灵魂。这些差异显示了什么意义?

以上便是《身体的语言》全书要旨。据此,作者提出以下这个建议:比较研究身体认知的历史迫使我们不断重新检视我们认知与感受的习惯,并且加以想象不同的存在方式——以全新的方式体验这个世界。在《身体的语言》中,作者还提供了大量的图片,让我们得以直观地体验那古老而新奇的中、希医者的世界。

歧异之一在于“脉”。古中国与古希腊的医生最后都以手腕为诊断的部位,两个文化的医生把手放在类似的地方,所得到的感受竟然有天壤之别。古中国的“切脉”与古希腊测量脉搏的差别在哪里?

歧异之二在于“观察的方式”。古希腊医者着迷于肌肉的身体,探究着人体器官被创造的目的;古中国医者则在观察脸部表现所反映的内在感受与意向,探索体内变化所流露的皮肤色泽,思索色泽中深沉的意蕴。

歧异之三在于中、希医学对“血液”与“风”(呼吸)的不同看法。中、希医学皆将血液视为生命的来源,但对“放血”疗法,态度却大相径庭;在古中国,从汉代到清代的医籍里,“风”持续性地扮演着人类疾病的主要来源,而在古希腊,自希波克拉底以后,“风”却主要指体内气息、内在力量或灵魂。这些差异显示了什么意义?

以上便是《身体的语言》全书要旨。据此,作者提出以下这个建议:比较研究身体认知的历史迫使我们不断重新检视我们认知与感受的习惯,并且加以想象不同的存在方式——以全新的方式体验这个世界。在《身体的语言》中,作者还提供了大量的图片,让我们得以直观地体验那古老而新奇的中、希医者的世界。

禅者的初心 豆瓣

8.8 (18 个评分)

作者:

铃木俊隆

译者:

梁永安

海南出版社

2010

- 6

内容简介:

这是一本西方佛子人手一册的禅宗入门书。禅修的心应该始终是一颗初心(初学者的心)。初心是空空如也的,不受各种习性的羁绊。只有保持这颗初心,随时准备好去接受、怀疑,并对所有的可能性敞开,才能如实看待万物的本然面貌,一步接着一步前进,然后在一闪念中证悟到万物的原初本性。

这种禅心的修行全书遍处可见。书中每个章节,都是铃木禅师用最简单的语言,从日常生活的情境切入的,直接或间接地谈到了如何在修行生活和日常生活中保持初心。此外,本书还指导人们如何修行,说明何谓禅生活,禅修是以何种态度和了解为前提的,并且鼓励读者去实现自己的真实本性,自己的禅心。

这是一本西方佛子人手一册的禅宗入门书。禅修的心应该始终是一颗初心(初学者的心)。初心是空空如也的,不受各种习性的羁绊。只有保持这颗初心,随时准备好去接受、怀疑,并对所有的可能性敞开,才能如实看待万物的本然面貌,一步接着一步前进,然后在一闪念中证悟到万物的原初本性。

这种禅心的修行全书遍处可见。书中每个章节,都是铃木禅师用最简单的语言,从日常生活的情境切入的,直接或间接地谈到了如何在修行生活和日常生活中保持初心。此外,本书还指导人们如何修行,说明何谓禅生活,禅修是以何种态度和了解为前提的,并且鼓励读者去实现自己的真实本性,自己的禅心。

亚洲的书籍、文字与设计 豆瓣

7.7 (9 个评分)

作者:

[日本] 杉浦康平

译者:

杨晶

/

李建华

生活·读书·新知三联书店

2006

- 11

这本书收录了国际著名平面设计家、书籍设计家杉浦康平近年与中国、韩国及印度的六位著名设计师——吕敬人、黄永松、安尚秀、郑炳圭、R.K.乔希(R.K.Joshi)、柯蒂·特里维迪(Kirti Trivedi),就东方各国的文化异同,亚洲的书籍、文字、设计以及这三者之间的关系所进行的对谈,通过他们的对话使读者得以分享这些设计师们对本国的文化、文字的思考,以及如何将其融入实际设计工作的体会和经验。而书中配合各处对谈内容分别选刊的杉浦康平和六位设计师的作品,也为读者提供了从思想到实践的典范。

设计的觉醒 豆瓣

8.0 (16 个评分)

作者:

[日] 田中一光

译者:

朱锷

广西师范大学出版社

2009

- 10

本书是田中一光先生在大陆首次发行的文集,他以亲笔文字将读者带入自己的工作与生活,去体验与众不同的设计人生,进而认识一个真实、全面的田中一光。设计大奖上的冉冉新星、办公室里的“工作狂”、讲台边的“园丁”、玻璃窗边的编排指挥家……他工作上的非凡才华让人敬佩奋发;而年龄最小的歌舞伎观众、戏剧舞台上的活跃份子、爵士乐的鉴赏家、厨房里的美食创意鬼才……他生活中的情趣又让人心生向往。身为设计师的田中一光先生,以清丽优美的笔触,充满画面感的描写与记录,将设计之道与生活之道自然融合,在启迪设计智慧的同时,也为读者打开了更广阔的生活视野。

田中一光先生于2002年去世,从02年至今的这段时间,中国设计界对日本设计的关注与日俱增。日本人骨子里对细节和质感的偏执;岛国人因为资源的匮乏和人口比例的失调所引发的忧患意识;消费文化在日本的白热化发展导致的市场极度细分,这些日本的特殊性所衍生的设计特质给国人探寻自己的设计之路提供了良好的借鉴与引导。日本设计在国内的反响让我们认识了当今日本设计界的一批中坚力量:原研哉、深泽直人、隈研吾、安藤忠雄……而作为这些设计师的前辈,真正日本设计风格与哲学的开拓人物田中一光,向我们更好地呈现了日本设计的发展、沿革、嬗变。在追根溯源中,我们期待国人对设计本质的不懈求索精神,终将觉醒。

田中一光先生于2002年去世,从02年至今的这段时间,中国设计界对日本设计的关注与日俱增。日本人骨子里对细节和质感的偏执;岛国人因为资源的匮乏和人口比例的失调所引发的忧患意识;消费文化在日本的白热化发展导致的市场极度细分,这些日本的特殊性所衍生的设计特质给国人探寻自己的设计之路提供了良好的借鉴与引导。日本设计在国内的反响让我们认识了当今日本设计界的一批中坚力量:原研哉、深泽直人、隈研吾、安藤忠雄……而作为这些设计师的前辈,真正日本设计风格与哲学的开拓人物田中一光,向我们更好地呈现了日本设计的发展、沿革、嬗变。在追根溯源中,我们期待国人对设计本质的不懈求索精神,终将觉醒。

白 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

[日本] 原研哉

中央公論新社

2008

- 5

前言

本书不是讲颜色的。其实,我是在尝试探究一个叫做“白”的实体,以找到人自身文化所假定的感觉的那些资源。换句话讲,我是在尝试通过白的概念找到一种营造简单和微妙的日本美学的源头。

设计是我的工作。我的职业领域是沟通。这意味着,比起做“东西”来,我更多地是在解析“环境”和“条件”。我已在大量的展览中展示了我的工作,做了数不清的海报、包装设计、符号标志以及书籍设计。这些产品都反映了我的给定“环境”的本质。我的职业引导我思考怎样才能创造出能不断获得新力量的形象,能留下长久印象的无比清晰的东西。这一思维过程,反过来又使我开始关注在日本,或更广泛而言,在全世界发展起来的文化传播的手段。随着此思想进程的进展,我越来越强烈地感觉到它正在引出新的答案。

“空”(utsu)与“空虚”(karappo)是我在试图抓住沟通本质时思考的一些概念。当人们分享各自的想法时,他们一般是倾听彼此的意见,而非将信息扔给对方。换句话讲,成功沟通的基础在于我们能够多好地倾听,而非我们能够多好地将我们的意见推给坐在我们面前的那个人。人们已通过使用诸如“空的容器”这样的用语将沟通技巧概念化,以使自己更好地理解对方。例如,与那些涵义被限定得较窄的标志不同,十字、日本旗上的红色圆盘这样的符号可以让我们的想象力能不受任何疆界限制地自由驰骋。它们就像无数空的容器一样,能包含各种可能的涵义。空的概念同样可以从洞穴式的陵墓、教堂、小花园或茶室中发现。它们都反映了空的概念。虽然一开始我是在写“空”,但没多久我就发现,我其实是在说“白”:通过与“空”那宽广的涵义谱系对抗,“白出现了。从语言学上来说,白这个字,在日语里是出现在空白这个词组里的”。这一联系最终迫使我根据与白的关系去探索空的涵义。相应地,我最终也是先写的白,然后再转到空。

我的希望是,当你读完本书,白对于你,看起来已经有所不同了。如果你觉得它闪耀着崭新的、更清晰的光芒,我们就可以说,你的感觉更纯净了。这样一个提高了的对白的认识也就提供了一种条件,使我们可以在更亮的光中看我们的世界。

------------------------------

第一章

白的发现

作为感觉经验的白

“白”这样的东西是不存在的。其实,“白”只存在于我们的感觉认知中。因此,我们一定不要试图去寻找“白”,而要去找一种感觉白的方式。通过这一过程,我们会获得一种对白的知觉,比我们正常体验到的白还要更白一点点。这会让我们察觉到日本文化中白的惊人多样性。我们开始理解寂静和空的空间这样的词语,并能区分它们之中所包含的隐含意义。当我们达成了与白的这种密切关系,我们的世界就会更亮,而其阴影也会更深。

打字稿的黑并不意味着那些字真的黑。它们只是在与一张白纸的对比中显得黑。同样地,日本旗上的圆也只是在与其白背景的关系中才显得红。当蓝色或棕色被置于白背景中,这种相对性对它们也同样奏效。因为不存在渴望存在,它们不时会创造出比存在本身更强烈的存在感。要保持白的纯洁性是困难的,因为它太容易被污染。它的美之所以如此强烈地打动我们,皆因我们痛苦地意识到其短暂性。

日本建筑、空间概念、书籍设计以及花园这样的东西,都是在对引入白的这种思维过程的响应中诞生的。类似的一种接近白的方式是谷崎润一郎(1886-1965)在其文章《阴影颂》中提出的,从阴影的角度对日本美学进行了诠释。谷崎用阴影找到一张图的消逝点的想法棒极了。而难道不能还有另一个消逝点,即,那与黑色阴影对比下的极亮?

颜色是什么?

白是一种颜色吗?它像是一种颜色,但同时,我们也可把它看成一种无色。那么我们就须追问:颜色到底是什么?

颜色机制已被组织成清晰的系统,其本身即是现代物理学的产物。最普通的两种颜色分类法是门塞尔法与奥斯瓦尔德法。在其系统中,颜色的三元素:色值、色彩和色度(简言之,即透明度与亮度)可通过构建一个三维环形物来解释,以便我们更容易观察其物理现象(即颜色)。然而该物之构建,并不能使我们获得对所谓颜色的完全体验。诸如一只打破的鸡蛋蛋黄之澄澄金黄,或是一盏茶杯中满盈的茶水,都不止是颜色。它们其实是在一种更深的层次,带着质感与味道等其物质本性中所固有的属性被看到。人们是通过这些元素的组合看到颜色的。在此,对颜色的理解不是仅仅通过我们的视觉感官,而是通过我们所有的感官。只要颜色系统还仅只是建立在物体的物理、视觉性质上,它们是无法传达我们的总体反应的。

如今,我们在为印刷、纺织以及制造品选择颜色时要使用色标本。大多数色标颜色都按照此前提到的门塞尔法与奥斯瓦尔德法的规范进行了标准化处理,使用起来十分方便实用。其秩序性与客观性使得我们能够清楚地将一种颜色与另一种颜色区分开来。

我经常提到的另一种色标本叫做“传统日本色”,是以日本人使用的老的颜色名称组成的。这个本子的初衷不是系统的一贯性,所以当要求精确的时候就无法使用了。它以具有能唤起人们想象力的力量著称。只要我拿起这个本子,我总是能顺利而自然地接受其文字所捕捉到的颜色的特性。同时,我的感觉被唤醒,仿佛听到了家乡的口音,我感到了抚慰,以及一丝孤独。而这些情感的来源又是什么呢?

毫无疑问,颜色可以反映我们细微的情感。但这并非全部。我们看得到发现颜色的那一刻所涌起的人类情感本身的核心吗?颜色并不单独、独立地存在于自然之中。它们随着光的细微级差而不断变化。是语言,无比伟大地赋予了它们清晰的存在。我们从感情层面吸收了那些语言命名的正确性。色彩被感知和体会的方式存储于一种已形成的文化之中,其大标题叫“传统色”。

当我们试着去想象颜色,可能有必要将所有预先设定的类别从我们的头脑中清除,回到一种空白状态。事实上,iro这个“色 ”字的日语,也意味着“情人”。它包含着比现在的颜色所拥有的远为宽广的联想范围。当我们还是小孩时,我们拿到用来画画的那些12支一盒的铅笔好坏参半地塑造了我们的感知。从此我们存储起了诸如“水色”、“肉色”等等概念。可是假使这些参数并不存在,而我们用来描述颜色的词汇又太少怎么办?我们还会以当今世界所通行的方式看待颜色吗?

据说在8世纪的日本,当第一部诗集《万叶集》出版的时候,与颜色有关的词汇还很少。那时使用的基本形容词只有四个:akai(红)、kuroi(黑)、shiroi(白)以及aoi(蓝)。(加i使名词变成形容词。)这四种颜色是指:光明和能量(红),没有亮光(黑),耀眼(白),朦胧的印象(蓝)。这四个形容词可能会让我们感觉太少,但实际上每个词都有很广的范围。人们能够在语境中表达含义上和气氛上很细微的差异。没必要像我们今天这样将颜色严格分类。这就意味着,例如蓝和绿可从情感上归成一堆儿,都算是广义的蓝(aoi)这一类。用形容词表示颜色要依赖于接受者的心理,我们可以假设他们使用的是植物性颜料的名称,如靛青、紫罗兰或是苦橙、灰以及嫩草等等。

我们冠以“传统”的无数颜色源于谦和的平安文化。人们对于自然中的变化有一种精微的把握,并能通过诸如其衣服和家具之类的东西来表达这些变化。这就使一种基于分享美学的新式文化得以产生。一年一般是被分为四个季节,而中国的历法则辨别出72个有不同特征的天气模式或是“候 ”,分为24个“节气”。这一历法又被日本人按其自己的感觉加以采用和修改。一个日本人要想被人认为有教养,他或是她就须获得一种对美的深层意识-以“雪 -月-花”一语表达-在被分为五日周期的季节变化中去发现。

精确指明变化季节的词语,如moegi-iro(发芽植物之亮绿)或是asagi-iro(韭葱叶之绿蓝)是脆弱的,但它们是有说服力的,因为它们捕捉到了观察的瞬间。这就是为什么它们能如此深入我们的内心。颜色名称的作用就像穿过一根细针的一根线,能将我们最微妙的感情缝合在一起。当针触到其目标时,我们便会感到快乐或是入神。它也可能令我们感到痛苦,因为它使我们明白,这种微妙正从我们的现代生活环境中消失。

正如钟乳石洞是经由一滴又一滴下落的水珠日复一日不断重复累积方才形成,自然之精彩或是变化中世界的精神影像亦是逐渐积累才形成颜色的名称。某些东西失去了,其他的转化了,然而最终,没有任何人觉察到,颜色作为一个知觉的大系统建立起来了。传统颜色系统的数量可能会和这个世界上的语言和文化一样多。“传统日本色”只是其中之一。

本书不是讲颜色的。其实,我是在尝试探究一个叫做“白”的实体,以找到人自身文化所假定的感觉的那些资源。换句话讲,我是在尝试通过白的概念找到一种营造简单和微妙的日本美学的源头。

设计是我的工作。我的职业领域是沟通。这意味着,比起做“东西”来,我更多地是在解析“环境”和“条件”。我已在大量的展览中展示了我的工作,做了数不清的海报、包装设计、符号标志以及书籍设计。这些产品都反映了我的给定“环境”的本质。我的职业引导我思考怎样才能创造出能不断获得新力量的形象,能留下长久印象的无比清晰的东西。这一思维过程,反过来又使我开始关注在日本,或更广泛而言,在全世界发展起来的文化传播的手段。随着此思想进程的进展,我越来越强烈地感觉到它正在引出新的答案。

“空”(utsu)与“空虚”(karappo)是我在试图抓住沟通本质时思考的一些概念。当人们分享各自的想法时,他们一般是倾听彼此的意见,而非将信息扔给对方。换句话讲,成功沟通的基础在于我们能够多好地倾听,而非我们能够多好地将我们的意见推给坐在我们面前的那个人。人们已通过使用诸如“空的容器”这样的用语将沟通技巧概念化,以使自己更好地理解对方。例如,与那些涵义被限定得较窄的标志不同,十字、日本旗上的红色圆盘这样的符号可以让我们的想象力能不受任何疆界限制地自由驰骋。它们就像无数空的容器一样,能包含各种可能的涵义。空的概念同样可以从洞穴式的陵墓、教堂、小花园或茶室中发现。它们都反映了空的概念。虽然一开始我是在写“空”,但没多久我就发现,我其实是在说“白”:通过与“空”那宽广的涵义谱系对抗,“白出现了。从语言学上来说,白这个字,在日语里是出现在空白这个词组里的”。这一联系最终迫使我根据与白的关系去探索空的涵义。相应地,我最终也是先写的白,然后再转到空。

我的希望是,当你读完本书,白对于你,看起来已经有所不同了。如果你觉得它闪耀着崭新的、更清晰的光芒,我们就可以说,你的感觉更纯净了。这样一个提高了的对白的认识也就提供了一种条件,使我们可以在更亮的光中看我们的世界。

------------------------------

第一章

白的发现

作为感觉经验的白

“白”这样的东西是不存在的。其实,“白”只存在于我们的感觉认知中。因此,我们一定不要试图去寻找“白”,而要去找一种感觉白的方式。通过这一过程,我们会获得一种对白的知觉,比我们正常体验到的白还要更白一点点。这会让我们察觉到日本文化中白的惊人多样性。我们开始理解寂静和空的空间这样的词语,并能区分它们之中所包含的隐含意义。当我们达成了与白的这种密切关系,我们的世界就会更亮,而其阴影也会更深。

打字稿的黑并不意味着那些字真的黑。它们只是在与一张白纸的对比中显得黑。同样地,日本旗上的圆也只是在与其白背景的关系中才显得红。当蓝色或棕色被置于白背景中,这种相对性对它们也同样奏效。因为不存在渴望存在,它们不时会创造出比存在本身更强烈的存在感。要保持白的纯洁性是困难的,因为它太容易被污染。它的美之所以如此强烈地打动我们,皆因我们痛苦地意识到其短暂性。

日本建筑、空间概念、书籍设计以及花园这样的东西,都是在对引入白的这种思维过程的响应中诞生的。类似的一种接近白的方式是谷崎润一郎(1886-1965)在其文章《阴影颂》中提出的,从阴影的角度对日本美学进行了诠释。谷崎用阴影找到一张图的消逝点的想法棒极了。而难道不能还有另一个消逝点,即,那与黑色阴影对比下的极亮?

颜色是什么?

白是一种颜色吗?它像是一种颜色,但同时,我们也可把它看成一种无色。那么我们就须追问:颜色到底是什么?

颜色机制已被组织成清晰的系统,其本身即是现代物理学的产物。最普通的两种颜色分类法是门塞尔法与奥斯瓦尔德法。在其系统中,颜色的三元素:色值、色彩和色度(简言之,即透明度与亮度)可通过构建一个三维环形物来解释,以便我们更容易观察其物理现象(即颜色)。然而该物之构建,并不能使我们获得对所谓颜色的完全体验。诸如一只打破的鸡蛋蛋黄之澄澄金黄,或是一盏茶杯中满盈的茶水,都不止是颜色。它们其实是在一种更深的层次,带着质感与味道等其物质本性中所固有的属性被看到。人们是通过这些元素的组合看到颜色的。在此,对颜色的理解不是仅仅通过我们的视觉感官,而是通过我们所有的感官。只要颜色系统还仅只是建立在物体的物理、视觉性质上,它们是无法传达我们的总体反应的。

如今,我们在为印刷、纺织以及制造品选择颜色时要使用色标本。大多数色标颜色都按照此前提到的门塞尔法与奥斯瓦尔德法的规范进行了标准化处理,使用起来十分方便实用。其秩序性与客观性使得我们能够清楚地将一种颜色与另一种颜色区分开来。

我经常提到的另一种色标本叫做“传统日本色”,是以日本人使用的老的颜色名称组成的。这个本子的初衷不是系统的一贯性,所以当要求精确的时候就无法使用了。它以具有能唤起人们想象力的力量著称。只要我拿起这个本子,我总是能顺利而自然地接受其文字所捕捉到的颜色的特性。同时,我的感觉被唤醒,仿佛听到了家乡的口音,我感到了抚慰,以及一丝孤独。而这些情感的来源又是什么呢?

毫无疑问,颜色可以反映我们细微的情感。但这并非全部。我们看得到发现颜色的那一刻所涌起的人类情感本身的核心吗?颜色并不单独、独立地存在于自然之中。它们随着光的细微级差而不断变化。是语言,无比伟大地赋予了它们清晰的存在。我们从感情层面吸收了那些语言命名的正确性。色彩被感知和体会的方式存储于一种已形成的文化之中,其大标题叫“传统色”。

当我们试着去想象颜色,可能有必要将所有预先设定的类别从我们的头脑中清除,回到一种空白状态。事实上,iro这个“色 ”字的日语,也意味着“情人”。它包含着比现在的颜色所拥有的远为宽广的联想范围。当我们还是小孩时,我们拿到用来画画的那些12支一盒的铅笔好坏参半地塑造了我们的感知。从此我们存储起了诸如“水色”、“肉色”等等概念。可是假使这些参数并不存在,而我们用来描述颜色的词汇又太少怎么办?我们还会以当今世界所通行的方式看待颜色吗?

据说在8世纪的日本,当第一部诗集《万叶集》出版的时候,与颜色有关的词汇还很少。那时使用的基本形容词只有四个:akai(红)、kuroi(黑)、shiroi(白)以及aoi(蓝)。(加i使名词变成形容词。)这四种颜色是指:光明和能量(红),没有亮光(黑),耀眼(白),朦胧的印象(蓝)。这四个形容词可能会让我们感觉太少,但实际上每个词都有很广的范围。人们能够在语境中表达含义上和气氛上很细微的差异。没必要像我们今天这样将颜色严格分类。这就意味着,例如蓝和绿可从情感上归成一堆儿,都算是广义的蓝(aoi)这一类。用形容词表示颜色要依赖于接受者的心理,我们可以假设他们使用的是植物性颜料的名称,如靛青、紫罗兰或是苦橙、灰以及嫩草等等。

我们冠以“传统”的无数颜色源于谦和的平安文化。人们对于自然中的变化有一种精微的把握,并能通过诸如其衣服和家具之类的东西来表达这些变化。这就使一种基于分享美学的新式文化得以产生。一年一般是被分为四个季节,而中国的历法则辨别出72个有不同特征的天气模式或是“候 ”,分为24个“节气”。这一历法又被日本人按其自己的感觉加以采用和修改。一个日本人要想被人认为有教养,他或是她就须获得一种对美的深层意识-以“雪 -月-花”一语表达-在被分为五日周期的季节变化中去发现。

精确指明变化季节的词语,如moegi-iro(发芽植物之亮绿)或是asagi-iro(韭葱叶之绿蓝)是脆弱的,但它们是有说服力的,因为它们捕捉到了观察的瞬间。这就是为什么它们能如此深入我们的内心。颜色名称的作用就像穿过一根细针的一根线,能将我们最微妙的感情缝合在一起。当针触到其目标时,我们便会感到快乐或是入神。它也可能令我们感到痛苦,因为它使我们明白,这种微妙正从我们的现代生活环境中消失。

正如钟乳石洞是经由一滴又一滴下落的水珠日复一日不断重复累积方才形成,自然之精彩或是变化中世界的精神影像亦是逐渐积累才形成颜色的名称。某些东西失去了,其他的转化了,然而最终,没有任何人觉察到,颜色作为一个知觉的大系统建立起来了。传统颜色系统的数量可能会和这个世界上的语言和文化一样多。“传统日本色”只是其中之一。

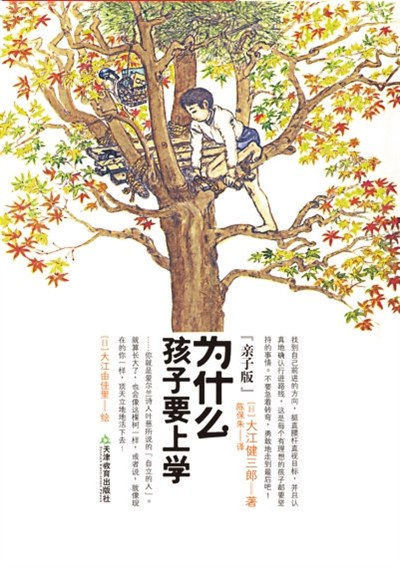

為什麼孩子要上學 豆瓣

「自分の木」の下で

作者:

[日] 大江健三郎

译者:

陳保朱

時報文化

2002

- 8

本書是1994年諾貝爾文學獎得主大江健三郎因為照顧其智障兒子大江光,而思考「孩子的童年生活中,成人到底應該給他們什麼?」所寫的樸實隨筆。

大江在這16篇以意象取勝的散文中,藉著寫生活感想,提出他對教育溫和而深入的解答。

大江認為真正重要的是︰童年時代所習得的人生想法、讀書態度等等,而這些影響一生的事情,需要透過對孩子的理解與誘導來形塑,大江將自己的育兒心得娓娓道來,透過他的文學筆法,令人打從心底感動。隨書附有32張彩圖,由大江夫人所繪,充滿生活寫意的抒情,是為人父母必讀的大師心得。

(摘自博客來網路書店)

大江在這16篇以意象取勝的散文中,藉著寫生活感想,提出他對教育溫和而深入的解答。

大江認為真正重要的是︰童年時代所習得的人生想法、讀書態度等等,而這些影響一生的事情,需要透過對孩子的理解與誘導來形塑,大江將自己的育兒心得娓娓道來,透過他的文學筆法,令人打從心底感動。隨書附有32張彩圖,由大江夫人所繪,充滿生活寫意的抒情,是為人父母必讀的大師心得。

(摘自博客來網路書店)

字解日本 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

[日本] 茂吕美耶

广西师范大学出版社

2011

本书是Miya“字解日本系列”的第三部作品。Miya在书中发挥令人食指大动的本事,为读者端上日本乡土料理“大餐”。她笔下的乡土料理有别于曝光率高的常见日式料理,具有浓郁地方特色,不但采用当地食材,并应当地气候风土、历史文化,以当地独特调理方式做出,在最时宜的季节或特殊节日上桌。

“大餐”之外,Miya还风趣送上“饭后甜点”—— 漫谈有关料理的妙闻韵事,并“插花” 描述日本一些别具一格的“县民性”,如横滨人为何自尊心比东京人还要强?京都人又缘何自顾清高,瞧不起同在关西的神户与大阪?福冈男子的求爱风格是如何既生猛直接又单纯得像个孩子?岛根女子又是怎样被视为日本仅存的“大和抚子”?……透过Miya的平民视角,更能鲜活地了解日本国民性之种种。

“大餐”之外,Miya还风趣送上“饭后甜点”—— 漫谈有关料理的妙闻韵事,并“插花” 描述日本一些别具一格的“县民性”,如横滨人为何自尊心比东京人还要强?京都人又缘何自顾清高,瞧不起同在关西的神户与大阪?福冈男子的求爱风格是如何既生猛直接又单纯得像个孩子?岛根女子又是怎样被视为日本仅存的“大和抚子”?……透过Miya的平民视角,更能鲜活地了解日本国民性之种种。

Die Kurtisane und der Samurai 豆瓣

作者:

Lesley Downer

C. Bertelsmann Verlag

2011

- 11

徒然草·方丈记 豆瓣

8.3 (9 个评分)

作者:

[日本] 吉田兼好

/

[日本] 鸭长明

译者:

王新禧

长江文艺出版社

2011

- 11

《徒然草》与《方丈记》因题材相近,内容幽玄静美、笔致清雅简洁,故合称日本古典随笔双璧,代表了日本近古散文创作的最高成就。

“徒然”一词,在日语中意为无聊、寂寞;“草”指草子,指用假名写就、具有日本民族特色的随笔、日记或民间故事等。《徒然草》的书名便是仿古书体例,摘取首句的头两字而得。全书由序段与243段互不相连、长短不一的随性文字组成,与《方丈记》相比,内容更为驳杂深广。包括了自然观、艺术观、人生观、无常观、处世警语、经验感悟、掌故考据、奇闻逸事等等,全都是兼好兴之所至、有感即发而写下的随想、批判、评论,颇似今时流行之微博。虽说是即兴创作、信手拈来,但精练坦荡,字字都凝结了作者的智慧结晶和深刻见解,短则三言两语、长则细描详绘,将儒、道、佛理寓于简单通俗中,而行文又能将汉文日语融冶一炉,真实、风趣、质朴,汰尽浮夸虚妄,闪烁着古老辩证法思想的光芒,将他人生的经验、体会、彻悟尽都囊括其中。虽没有引人入胜的情节,却是以沧桑之心发禅悟之语,静谧而超脱,于不拘一格间尽显灵韵,使人读后留下无穷的怀想和思索。其思想层面的深邃广阔、文笔的生动超妙、意境的悠然闲雅,不但予人以优美的艺术享受,更发人深省、启迪智慧。

《方丈记》即是鸭长明隐匿日野山时,回忆生平际遇、叙述天地巨变、感慨人世无常的随笔集。其成书于1212年,被誉为日本隐士文学之“白眉”(最高峰)!全书共十三节,以简洁严整的和汉混合文体写成,笔意生动而富有感情。前半部分从感慨世事多艰、人生虚幻出发,通过作者的耳闻目睹,生动写实地描述了平安末期悲惨的“五大灾厄”,借社会的苦难揭示出人世无常、生存不易的道理。后半部分笔锋一转,由社会现实转向了隐居生活和内心世界。先是自叙身世,接着书写隐遁大原山,后又迁移日野山筑庵,以清雅的笔墨,记述了方丈之庵中闲寂的生活,同时表达自己内心的矛盾与烦恼。到最后直率地坦露心扉,为能否安于清贫而自我深省。全书措辞佳美、浑然天成,结构巧妙、格调高逸,奠定了鸭长明“日本中世隐士文学鼻祖”的崇高地位。

作为一部流传千古的名作,《方丈记》对日本的文学、历史、思想等各方面都产生了极为深远的影响。之所以如此,主因在于其贯穿始终的无常思想,与大和民族纤细感性的内心世界高度契合,故而能引发日本人民长久的共鸣,并视之为万代不易的文化瑰宝。

“徒然”一词,在日语中意为无聊、寂寞;“草”指草子,指用假名写就、具有日本民族特色的随笔、日记或民间故事等。《徒然草》的书名便是仿古书体例,摘取首句的头两字而得。全书由序段与243段互不相连、长短不一的随性文字组成,与《方丈记》相比,内容更为驳杂深广。包括了自然观、艺术观、人生观、无常观、处世警语、经验感悟、掌故考据、奇闻逸事等等,全都是兼好兴之所至、有感即发而写下的随想、批判、评论,颇似今时流行之微博。虽说是即兴创作、信手拈来,但精练坦荡,字字都凝结了作者的智慧结晶和深刻见解,短则三言两语、长则细描详绘,将儒、道、佛理寓于简单通俗中,而行文又能将汉文日语融冶一炉,真实、风趣、质朴,汰尽浮夸虚妄,闪烁着古老辩证法思想的光芒,将他人生的经验、体会、彻悟尽都囊括其中。虽没有引人入胜的情节,却是以沧桑之心发禅悟之语,静谧而超脱,于不拘一格间尽显灵韵,使人读后留下无穷的怀想和思索。其思想层面的深邃广阔、文笔的生动超妙、意境的悠然闲雅,不但予人以优美的艺术享受,更发人深省、启迪智慧。

《方丈记》即是鸭长明隐匿日野山时,回忆生平际遇、叙述天地巨变、感慨人世无常的随笔集。其成书于1212年,被誉为日本隐士文学之“白眉”(最高峰)!全书共十三节,以简洁严整的和汉混合文体写成,笔意生动而富有感情。前半部分从感慨世事多艰、人生虚幻出发,通过作者的耳闻目睹,生动写实地描述了平安末期悲惨的“五大灾厄”,借社会的苦难揭示出人世无常、生存不易的道理。后半部分笔锋一转,由社会现实转向了隐居生活和内心世界。先是自叙身世,接着书写隐遁大原山,后又迁移日野山筑庵,以清雅的笔墨,记述了方丈之庵中闲寂的生活,同时表达自己内心的矛盾与烦恼。到最后直率地坦露心扉,为能否安于清贫而自我深省。全书措辞佳美、浑然天成,结构巧妙、格调高逸,奠定了鸭长明“日本中世隐士文学鼻祖”的崇高地位。

作为一部流传千古的名作,《方丈记》对日本的文学、历史、思想等各方面都产生了极为深远的影响。之所以如此,主因在于其贯穿始终的无常思想,与大和民族纤细感性的内心世界高度契合,故而能引发日本人民长久的共鸣,并视之为万代不易的文化瑰宝。

往复书简 豆瓣

往復書簡

6.9 (24 个评分)

作者:

[日] 凑佳苗

译者:

陆悦

中信出版社

2011

只有在信中,才会说出的谎言。

只有在信中,才能隐藏的真相。

只有在信中,才能做到的告白。

——“那件事”的真相,从信封中滑落

《十年后的毕业作品》

一个女孩失踪了,据说与十年前高中广播部的四个女生都喜欢同一个男生有关。这究竟是阴谋,还是单纯的事故?

《二十年后的作业》

一位老师托人寻找二十年前六位学生的下落,而他们都与一个重大事件有关——老师的丈夫因意外事故死亡时,这六个学生都在现场。老师这么做,难道真的只是想确定他们过得好不好吗?

《十五年后的回忆》

一对从初中开始相爱的恋人,在谈婚论嫁前夕,男孩忽然离开去了国外。随着书信往来,女孩渐渐发现,这一切与他们初中时发生的一起事件有关,但她却丢掉了那段记忆。她所忘记的,究竟是多可怕的事?

只有在信中,才能隐藏的真相。

只有在信中,才能做到的告白。

——“那件事”的真相,从信封中滑落

《十年后的毕业作品》

一个女孩失踪了,据说与十年前高中广播部的四个女生都喜欢同一个男生有关。这究竟是阴谋,还是单纯的事故?

《二十年后的作业》

一位老师托人寻找二十年前六位学生的下落,而他们都与一个重大事件有关——老师的丈夫因意外事故死亡时,这六个学生都在现场。老师这么做,难道真的只是想确定他们过得好不好吗?

《十五年后的回忆》

一对从初中开始相爱的恋人,在谈婚论嫁前夕,男孩忽然离开去了国外。随着书信往来,女孩渐渐发现,这一切与他们初中时发生的一起事件有关,但她却丢掉了那段记忆。她所忘记的,究竟是多可怕的事?