歐洲

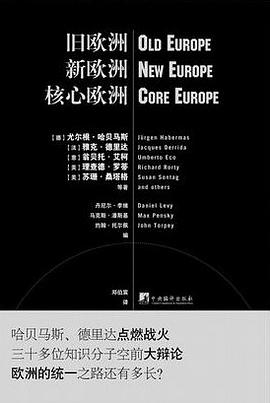

旧欧洲 新欧洲 核心欧洲 豆瓣

作者:

尤尔根·哈贝马斯

/

雅克·德里达

…

译者:

邓伯宸

中央编译出版社

2010

- 1

二〇〇三年五月三十一日,在哈贝马斯的精心策划下,德国大报《法兰克福汇报》发表了他和德里达共同署名的文章,谈伊拉克战争之后的欧洲再生。法国《解放报》发表了法文版本。同一天,美国知识分子罗蒂,在《法兰克福汇报》的主要竞争对手《南德意志报》上发表了响应文章。瑞士的阿道夫•穆希格在《新苏黎世报》,意大利著名作家翁贝托•艾柯在《共和报》,意大利哲学家吉亚尼•瓦蒂莫在《邮报》,西班牙哲学家费尔南多•萨瓦特在《国家报》,也分别发表大作。这些文章各自独立,但与哈贝马斯、德里达的文章有一个共同的主题:伊拉克战争如号角,唤起一个欧洲国的共识。所有的作者(艾柯可能算是例外)全都明白表达了反对美国的立场。

这次一呼百应的壮举,立刻在大西洋两岸的知识圈中引起回响,掀起一波有关跨大西洋联盟的论战,范围广泛且深具启发性。欧洲的未来在哪里?欧洲能否统一?能否成为一个新的国家?欧洲公民的时代来临了吗?本书综合各家观点,正反俱呈,提供了全方位的视角。

这次一呼百应的壮举,立刻在大西洋两岸的知识圈中引起回响,掀起一波有关跨大西洋联盟的论战,范围广泛且深具启发性。欧洲的未来在哪里?欧洲能否统一?能否成为一个新的国家?欧洲公民的时代来临了吗?本书综合各家观点,正反俱呈,提供了全方位的视角。

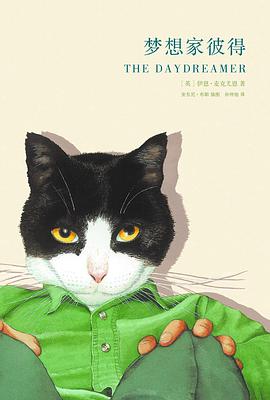

梦想家彼得 豆瓣

The Daydreamer

8.1 (25 个评分)

作者:

[英国] 伊恩·麦克尤恩

译者:

孙仲旭

南京大学出版社

2009

- 5

这是麦克尤恩写给孩子的第一本书,讲的是一个十岁的小男孩彼得所做的白日梦。在英美两国,《梦想家彼得》都是以带插图的童书形式出版,而在许多别的国家,是以较为严肃的供成年人阅读的形式出版。

正如作者本人在序言中所说,我们之所以喜欢儿童书,是因为我们的孩子读这些书时的快乐,这跟文学关系少一点,而跟爱关系多一点。麦克尤恩在写作和为他的孩子大声朗读《梦想家彼得》时,他开始觉得忘了伟大的儿童文学传统,为成年人写本关于儿童的书,用的是儿童也能理解的语言,这样也许更好。他希望它的主题——想象力本身——对那些拿起一本书的人来说,都有所参与。

正如作者本人在序言中所说,我们之所以喜欢儿童书,是因为我们的孩子读这些书时的快乐,这跟文学关系少一点,而跟爱关系多一点。麦克尤恩在写作和为他的孩子大声朗读《梦想家彼得》时,他开始觉得忘了伟大的儿童文学传统,为成年人写本关于儿童的书,用的是儿童也能理解的语言,这样也许更好。他希望它的主题——想象力本身——对那些拿起一本书的人来说,都有所参与。

The Infinity of Lists 豆瓣

作者:

[意] 翁贝托·埃科

译者:

Alastair McEwen

Rizzoli

2009

- 11

Umberto Eco, semiotician at the University of Bologna, is widely known as one of the finest living authors whose best-selling novels include The Name of the Rose, Foucault’s Pendulum, The Island of the Day Before, and Baudolino.

后现代状况 豆瓣

作者:

利奥塔

/

Jean Francois Lyotard

译者:

岛子

湖南美术出版社

1996

- 6

内容提要

后现代主义(Postmodernism)是当代文

艺思潮之一,本世纪60年代在美国和法国兴

起,不久波及德国、日本,在前苏联及其它国

家也有所反应。一般认为它与自19世纪后半

期以来盛行了近一个世纪的现代主义不同。有

人认为是对现代主义的反驳,有人认为是现代

主义的进一步发展,是进入信息社会、新技术

革命时代资本主义制度各种危机的产物。后现

代主义问题涉及对第二次世界大战以来美国和

西方及前苏联文化、文学倾向的认识和评价,

是一个有关全球文化处境的问题,因此引起人

们的关注,我们对它也应该有所了解。

让一弗朗索瓦・利奥塔是当代法国后结构

主义哲学的重要代表,曾任巴黎第八大学和美

国加州大学哲学教授。主要理论著作有《利比

多经济学》(1974),《后现代状况:关于知识

的报告》(1979),《公正》(1984)和《多元

共生的词语》(1986) 等,《后现代状况》一

书,曾经在80年代初引起西方哲学界有关后

现代主义问题的深入论争,至今仍被认为是研

究这一课题的经典著作之一。

利奥塔在《后现代状况》中着重探讨当代

西方后工业社会中的知识状态嬗变,试图以语

言应用学(Pragmatics)观念与方法解释当代

资本主义社会变异和文化症状。与其他几种后

现代主义理论阐释不同,利奥塔既不像丹尼

尔・贝尔那样从社会系统论角度去说明后工业

社会的“文化矛盾”和信仰危机,也不像尤根・

哈贝马斯那样提出“晚期资本主义合法化危机”

并企图重建理性的交流沟通理论,又疏离弗莱

德里克・詹姆逊将后现代文化生产叠合于资本

主义经济逻辑的整体论思维,他从语言资讯

(competance)及其运用规则的差异着眼,深

入论证作为西方文明维系网络与认知基础的元

话语(metadiscOurs)的衰竭枯萎,以及因此

产生的“叙事危机”与知识非合法化局域。这种

强调知识“不可通约”和开发不同语言岐见的后

结构主义观念,虽然同西方马克思主义、新保

守主义思潮对于后现代主义的解释多有冲突纠

纷,毕竟作为重要的歧见给这场论争供述了新

的话语内容。同时,利奥塔的后现代主义哲学

话语对于西方文学及其批评理论的影响颇大。

至今,由他所激发的关于“艺术表征危机”的论

争,仍在“众声喧哗”的氛围中持续进行。

后现代主义(Postmodernism)是当代文

艺思潮之一,本世纪60年代在美国和法国兴

起,不久波及德国、日本,在前苏联及其它国

家也有所反应。一般认为它与自19世纪后半

期以来盛行了近一个世纪的现代主义不同。有

人认为是对现代主义的反驳,有人认为是现代

主义的进一步发展,是进入信息社会、新技术

革命时代资本主义制度各种危机的产物。后现

代主义问题涉及对第二次世界大战以来美国和

西方及前苏联文化、文学倾向的认识和评价,

是一个有关全球文化处境的问题,因此引起人

们的关注,我们对它也应该有所了解。

让一弗朗索瓦・利奥塔是当代法国后结构

主义哲学的重要代表,曾任巴黎第八大学和美

国加州大学哲学教授。主要理论著作有《利比

多经济学》(1974),《后现代状况:关于知识

的报告》(1979),《公正》(1984)和《多元

共生的词语》(1986) 等,《后现代状况》一

书,曾经在80年代初引起西方哲学界有关后

现代主义问题的深入论争,至今仍被认为是研

究这一课题的经典著作之一。

利奥塔在《后现代状况》中着重探讨当代

西方后工业社会中的知识状态嬗变,试图以语

言应用学(Pragmatics)观念与方法解释当代

资本主义社会变异和文化症状。与其他几种后

现代主义理论阐释不同,利奥塔既不像丹尼

尔・贝尔那样从社会系统论角度去说明后工业

社会的“文化矛盾”和信仰危机,也不像尤根・

哈贝马斯那样提出“晚期资本主义合法化危机”

并企图重建理性的交流沟通理论,又疏离弗莱

德里克・詹姆逊将后现代文化生产叠合于资本

主义经济逻辑的整体论思维,他从语言资讯

(competance)及其运用规则的差异着眼,深

入论证作为西方文明维系网络与认知基础的元

话语(metadiscOurs)的衰竭枯萎,以及因此

产生的“叙事危机”与知识非合法化局域。这种

强调知识“不可通约”和开发不同语言岐见的后

结构主义观念,虽然同西方马克思主义、新保

守主义思潮对于后现代主义的解释多有冲突纠

纷,毕竟作为重要的歧见给这场论争供述了新

的话语内容。同时,利奥塔的后现代主义哲学

话语对于西方文学及其批评理论的影响颇大。

至今,由他所激发的关于“艺术表征危机”的论

争,仍在“众声喧哗”的氛围中持续进行。

幸福之路 豆瓣

The Conquest of Happiness

8.8 (20 个评分)

作者:

伯特兰·罗素

译者:

吴默朗

/

金剑

中央编译出版社

2009

- 4

《幸福之路》作者罗素在书中的论述是最为精彩纷呈和实用有效的。亚里士多德论述过哲学家纯粹思辨的幸福;帕斯卡尔描述过圣者皈依洞见的幸福。至于最大多数人如何把握日常生活中的幸福。经典,就是那种读了一遍,还可以读第二第三遍,经得起反复读的作品;是那种我们自已读,还乐丁推荐给朋友,甚至留给孩子阅读的作品。

经典像一口依然泉水甘冽的老井,其味饮者自知。面对经典,我们并不仅仅是为消遣,更多是为了丰富我们人生的内涵,“苟日新,日日新,又日新”,力求每天读出一点新认识、新体会。

经典像一口依然泉水甘冽的老井,其味饮者自知。面对经典,我们并不仅仅是为消遣,更多是为了丰富我们人生的内涵,“苟日新,日日新,又日新”,力求每天读出一点新认识、新体会。

利维坦 豆瓣 Goodreads

Leviathan

8.8 (40 个评分)

作者:

[英国] 霍布斯

译者:

黎思复

/

黎廷弼

商务印书馆

1985

- 9

《利维坦》全书分为四部分。第一部分开宗明义宣布了作者的彻底唯物主义自然观和一般的哲学观点,声称宇宙是由物质的微粒构成,物体是独立的客观存在,物质永恒存在,既非人所创造,也非人所能消灭,一切物质都于运动状态中。第二部分是全书的主腐朽 ,主要描述自然状态中人们不幸的生活中都享有“生而平等”的自然权利,又都有渴望和平和安定生活的共同要求,于是出于人的理性,人们相互间同意订立契约,放弃各人的自然权利,把它托付给某一个人或一个由多人组成的集体,这个人或集体能把大家的意志化为一个意志,能把大家的人格统一为一个人格;大家则服从他的意地志,服从他的判断。第三部分《论基督教国家》旨在否认自成一统的教会,抨击教皇掌有超越世俗政权的大权。第四部分《论黑暗的王国》,其主要矛头是针对罗马教会,大量揭发了罗马教会的腐败黑暗、剥削领婪的种种丑行劣迹,从而神的圣洁尊崇,教会的威严神秘,已经在霍布斯的笔下黯然失色。

A New Earth 豆瓣

作者:

Eckhart Tolle

Dutton Adult

2005

- 10

Building on the astonishing success of The Power of Now, Eckhart Tolle presents readers with an honest look at the current state of humanity: He implores us to see and accept that this state, which is based on an erroneous identification with the egoic mind, is one of dangerous insanity.

Tolle tells us there is good news, however. There is an alternative to this potentially dire situation. Humanity now, perhaps more than in any previous time, has an opportunity to create a new, saner, more loving world. This will involve a radical inner leap from the current egoic consciousness to an entirely new one.

In illuminating the nature of this shift in consciousness, Tolle describes in detail how our current ego-based state of consciousness operates. Then gently, and in very practical terms, he leads us into this new consciousness. We will come to experience who we truly are—which is something infinitely greater than anything we currently think we are—and learn to live and breathe freely.

Tolle tells us there is good news, however. There is an alternative to this potentially dire situation. Humanity now, perhaps more than in any previous time, has an opportunity to create a new, saner, more loving world. This will involve a radical inner leap from the current egoic consciousness to an entirely new one.

In illuminating the nature of this shift in consciousness, Tolle describes in detail how our current ego-based state of consciousness operates. Then gently, and in very practical terms, he leads us into this new consciousness. We will come to experience who we truly are—which is something infinitely greater than anything we currently think we are—and learn to live and breathe freely.

新世界 豆瓣

A New Earth : Awakening to Your Life's Purpose

9.2 (13 个评分)

作者:

[德国] 艾克哈特·托尔

/

[德国] 埃克哈特·托利

译者:

张德芬

南方出版社

2012

- 2

自远古以来,花朵、水晶、宝石和鸟类对人类心灵就一直有着重要意义。它们对人类之所以会有如此特殊的重要意义,以及人类之所以会对它们如此着迷并感觉亲切,就是因为它们具有超凡空灵的特质。人类的认知当中,一旦有了一定程度的临在、定静和警觉,就能够感受到神圣生命的本质。然而除非上述这种情形能够发生,否则在部分的人类,只能看到这些生命的外在形相,而无法觉察到它们内在的本质,就像人类只会认同于自己肉体和心理上的形相,而无法觉察到自己的本质一样。

对虚幻自我以及外在形相世界的认同,再加上小我“总是需要更多”的本质,形成了人类痛苦的根源,造成人际关系的冲突,也是人类面临的最大危机。在这本书中,作者经由自己的亲身经历,描绘了痛苦之身如何控制人类,而我们又如何能够借助于临在之光,也就是意识的觉醒,从痛苦之身中破茧而出。作者向我们保证:那份对痛苦之身的知晓,就足以开始转化的过程。接下来要做的,就是接纳——允许自己在痛苦之身爆发的时刻完全地去感受当下的感觉。而随着全人类觉醒的到来,在我们现有的基础上,将会出现一个新世界——人类不再认同于思想,也就是小我的心智,因而能够获得真正的内在自由。

对虚幻自我以及外在形相世界的认同,再加上小我“总是需要更多”的本质,形成了人类痛苦的根源,造成人际关系的冲突,也是人类面临的最大危机。在这本书中,作者经由自己的亲身经历,描绘了痛苦之身如何控制人类,而我们又如何能够借助于临在之光,也就是意识的觉醒,从痛苦之身中破茧而出。作者向我们保证:那份对痛苦之身的知晓,就足以开始转化的过程。接下来要做的,就是接纳——允许自己在痛苦之身爆发的时刻完全地去感受当下的感觉。而随着全人类觉醒的到来,在我们现有的基础上,将会出现一个新世界——人类不再认同于思想,也就是小我的心智,因而能够获得真正的内在自由。

美国讲稿 豆瓣

Lezioni americane

9.5 (17 个评分)

作者:

[意] 伊塔洛·卡尔维诺

译者:

萧天佑

译林出版社

2008

- 2

在本书中,卡尔维诺对自己近四十年来小说创作实践的丰富经验,进行系统的回顾和理论上的总结、阐发。作者广征博引,结合自古至今,从意大利到欧美各国许多文学大师的创作实例,从理论与实践的结合上,对文学创作的本质特征,对小说的构思,对艺术形象的作用及其与想像、幻想的关系,对文艺理论批评的现状等一系列问题,做了详尽、周密的论述,切中肯綮,富于见地,是研究小说诗学的一部力作。尤其值得注意的是,卡尔维诺清醒地意识到,当今人的认识和当今的文学,暴露出越来越明显的局限性,他努力地探究,流传千百年的文学模式、范畴,在未来的世纪,是否还有生命力;在未来的世纪,是否存在一种可能性,用一种新的生存与写作的方式,来替代旧的生存与写作的方式。

政治与友谊 豆瓣

9.5 (6 个评分)

作者:

[法]亚历西斯·德·托克维尔

译者:

黄艳红 译

/

崇明 编校

上海三联书店

2010

- 1

虽然阿历克西·德·托克维尔以其对美国政治的出色洞察力,对1789年革命之前法国社会的分析而广受赞誉,但对大多数读者而言,他仍是一个不同寻常的人物。他之所以为人所知,主要因为他的巨著《民主在美国》,这部对美国社会的分析著作是他在1831-1832年与他的朋友古斯塔夫·德·博蒙一起巡游美国之后写成的,而那次出游的表面目的是要去考察美国的监狱制度。《旧制度与大革命》和他关于1848年革命及其后果的《回忆录》有时出现在大学的阅读书目名单上。不过,作为一个学者,他与任何现代分类范畴都不完全契合。作为一位写下了一部具有持久影响力的分析美国政治的著作的政治学家,一位十九世纪法国最富鉴别力的历史学家,一位现代社会学家的先驱,一位曾当选众议员并被任命为外交部长的务实的政治人物,托克维尔让每个人都可以有所借鉴。然而,要想把所有这些方面都融为一体却并非易事。

这部书信选集与以前的相比,提供了一幅更为全面的托克维尔的画像。本书是20世纪出版的他的第一部内容广泛的书信选集的英译本。

这部书信选集与以前的相比,提供了一幅更为全面的托克维尔的画像。本书是20世纪出版的他的第一部内容广泛的书信选集的英译本。

基因组 豆瓣

Genome: The autobiography of a species in 23 chapters

9.2 (5 个评分)

作者:

马特·里德利

译者:

刘菁

北京理工大学出版社

2003

- 10

也许可以说,组成人类基因组的23对染色体的图谱绘制是新世纪最重大的科学发现,它提出的问题与它解答了的问题同样多。这些问题将深刻地影响我们对疾病、寿命和自由意志的思考方式。这些问题将影响你的后半生。这个让人难以置信的突破会有什么后果?《基因组:人类自传》在这方面提供了超群的洞察力。通过在每一对染色体上选择一个新近发现的基因并讲述其故事,马特·里德利叙述了我们这个物种及祖先从生命出现之初到未来医学边缘的历程。他探讨了由于基因组的图谱绘制而出现的科学、哲学等问题,这将帮助你理解这个科学里程碑对你、对你的孩子、对人类意味着什么。